在单口相声方面,和刘宝瑞水平相当的还有谁?

刘宝瑞被称为单口大王,并不是因为他单口能力第一,而是他的单口最具有代表性,特点最鲜明,而且后世模仿的人很多,而且多多少少都能模仿出来那么点味道。

单口相声这玩意儿,说白了就是小故事小笑话,每个大师名家,对于如何讲故事的方法都有各自的心得。

比较典型的可以分为三种,第一种是基本不带情绪的,纯粹讲故事型,你听着四平八稳和风细雨,甚至有点清汤寡水。但其实这种平静背后,有着非常高深的表演技法,听者自己会随着演员的讲述,慢慢地投入情绪,不自觉地带入剧情跟角色中,典型人物是张寿臣、马三立、赵佩茹。

第二种是情绪特别外放的,连讲带演型,在切换不同的角色时,演员的情绪会有明显的变化,而且会带上一些身上动作,以及方言倒口等。观众的情绪能否投入,主要看演员的卖力气程度,典型代表是马志明、郭德纲,以及现在大部分青年相声演员。

第三种是情绪有条件的呈现,巧妙的穿插在故事中间,配合角色的情绪起伏而起伏。但这种节奏的掌握非常困难,做好了不但能够让观众轻易区分出每一个角色包括没台词的工具人,还能回味无穷进入沉浸式体验,达到百听不厌的效果。做不好就会变成洒狗血,每次情绪输出都是无比生硬,突然冒一句或者莫名砸夯,观众会有一种被强行喂苍蝇的感觉,难受到无以言表。做得好的有苏文茂、常宝霆等,做到极致的有刘宝瑞、常连安,而做得不行的车载斗量一抓一大把。

正因为有完全不同的表演风格,而且同一个段子,大师们用不同的风格也能演出不一样的精彩来,所以很难用同一个标准去评判谁的风格更好。

比如传统单口《吃饺子》,张寿臣、刘宝瑞、马三立、郭全宝、陈涌泉、姜宝林等人都演过,但效果完全不一样。刘宝瑞通过细致的塑造人物,让观众能够轻易区分出老大、老二、老三、老四,这里面矛盾冲突最集中的老三跟老四,任何风格的演绎都是可以区分的,最难演的其实是老大跟老二,两人都护着老四,而且有点厌烦老三,但他们的性格冲突又不一样。老大是处于家长的权威,想要让四兄弟顺顺利利一起进京赶考,不要因为老三老四不合弄得一路上乌烟瘴气,所以他对老三的态度是既要管又要哄。而老二是嫌老三太麻烦,处处针对老四,惹得大家都不安宁,所以他更多的是赌气加腻歪。所以刘宝瑞在刻画老二的时候,在情绪上会有一个提升,比如用筷子捅饺子时,老二那句“我就爱吃丸子汤你管着吗”,刘宝瑞特意加了一句“我捅捅捅”,观众很容易就能感受到“赌气”这个性格特点。

而其他人演绎时没有用这种细微情绪去区分老大跟老二,所以这两个角色往往会感觉是同一个人,都是向着老四而且打压老三。

在最后收尾的底包袱时,其他人包括马三立的版本,都是特别利索的进入底包袱,老四在得到老大提示之后,直接就开始一连串的七言诗“我把大雁说一说,清晨出窝把食打,展翅摇翎往前挪,飞过三里桃花店~~~”

但刘宝瑞却加了两个看似很啰嗦的处理,让老四这个形象彻底丰满起来。第一个是老四知道老三针对他,所以本来准备赌气,故意说一个字就吃一个饺子,结果被老大给吼住了,让他多说多吃。而老四本来只准备了一个字,所以他后来要啪啪啪说那一大窜,是需要思考时间的,而这段思考时间,刘宝瑞通过重复之前的几句诗,以及老四反复向老大问游戏规则,把观众也带入了“老四其实在想办法破题”的情景,所以后来老四突然灵光一现,然后底包袱很自然就抖出来了。

而其他老先生放弃这段“絮叨”的对话,直接让老四说出一连串七言诗,就像早就准备好似的,容易让观众觉得老四其实并不老实,而是故意在耍老三,前面就是故意说一个字,就是利用规则偷懒,现在多说才能多吃,老四比谁的话都多,这样感觉他比老三更像个反派。而刘宝瑞给老四加入了“思考破题”,用行话说就是“扑盲子”这个情节,实际上呼应了一直都在强调的“老实但不傻”这个人设,人物形象一下子就立起来了。

在其他单口相声中,刘宝瑞类似的细节处理多不胜数。比如最广为人知的《官场斗》,不但刘墉、乾隆、和珅三个主角进行了细致的刻画,其他配角几个王爷,张成刘安等,都有非常独立的人设跟代表台词,而且每个人展示性格的时候,刘宝瑞都会用独特的旁白进行说明,这样就让角色识别度极高,甚至随便说一句台词比如“怎么着中堂我们反呐”、“来一盘”、“说得我心里好难过啊”,不用特意标注,熟悉的观众都能瞬间分辨出角色来,这就是刘宝瑞这种“絮叨”式刻画的优势。

但这种细致的角色刻画跟情绪呈现,并不是适用任何作品,尤其是一些本来故事节奏就很快,而且剧情跨度比较大,需要一气呵成的段子时,刘宝瑞的风格就会不那么讨喜,甚至可能会成为累赘。比如《山东斗法》,常连安的版本明显就比刘宝瑞的更好,不但一气呵成地将剧情呈现给观众,而且人物的塑造也非常到位,各种心理活动也点到为止,全篇听下来毫无尿点。但刘宝瑞版本就显得过于细致,人物心理活动太多,旁白也稍显密集,剧情流畅度就不如常连安版本。

还有一个典型就是《买猴》,虽然这是个对口相声,但同样能够证明刘宝瑞风格并不是万能的。马三立版本的几个角色都是台词简略,但性格特点都在剧情推进以及旁白中完整呈现,所以节奏偏快效果也非常好。而刘宝瑞用大量的角色台词以及细致的旁白叙述来塑造人物,把剧情几乎是一句一抠地去细化,尤其是马大哈跟爱人通电话那里,刘宝瑞细致到把如何写错通知的每一个节点都展示出来,虽然这让剧情更丰满一点,但其实一句话带过更好,因为“把猴牌肥皂写成猴”本来就是完整的剧情,再加入“到底怎么一步步把猴牌肥皂写成猴”并不能提升剧情深度,只是在为了细致而细致而已。

这也是马三立跟刘宝瑞最大的区别,一个适合情绪投入较少,节奏明快的小笑话,一个适合情绪层次感较强,人物性格较丰富,剧情更复杂的完整故事。刘宝瑞经典的段子《官场斗》《日升三级》《日遭三险》《化蜡扦》《珍珠翡翠白玉汤》等,马三立怎么说都只能寡淡如水。但马三立的经典单口《逗你玩儿》《八十一层楼》《挠挠》等,刘宝瑞的风格也会显得比较拖沓,假象一下小偷偷衣服的每一个动作都细致刻画,而小虎再追加一段心里独白,然后再喊奶奶他拿XX了,这就太啰嗦而且无趣了。

而对于那种需要全程投入情绪,而且表演成分更多的段子,刘宝瑞也会难以演出“单口大王”的效果。比如两段非常有代表性的单口相声,郭荣启的《打牌论》,马志明的《纠纷》,这就是情绪密集,而且肢体动作也更多的段子。郭荣启能够通过语调跟语速的切换,把几个形象鲜明的牌友展示出来,尤其是老太太那一段类似于贯口节奏的独白,堪称“学”的极致呈现,但刘宝瑞的阴阳嗓跟语速就无法演绎出郭荣启的效果。而马志明通过自己真实经历创作的《纠纷》,通过两种语调塑造的丁文元王德成,以及两人在密集对话中的矛盾起伏,直到后来握手言和的过程,刘宝瑞惯用的技法也是难以胜任的。

说白了,每个大师自身条件不同,拿得动的段子也不一样,而且每个人擅长塑造的角色类型也是千差万别,比如郭德纲最擅长塑造的“处处被迫害天天被打压”这种祥林嫂式形象,刘宝瑞百分之百塑造不出来。但郭德纲演绎刘宝瑞的经典段子,也只能用他擅长的一惊一乍式讲述,用碎包袱代替剧情推进,弥补自己角色塑造能力跟剧情掌控力的严重不足。

综上,刘宝瑞之所以是单口大王,是因为他演绎的大部分单口相声,都是跟他优势完美契合的,所以其他人也只能陪跑,或者在盲目模仿的道路上一条路走到黑。

在单口相声方面,和刘宝瑞水平相当的还有谁?

刘宝瑞被誉为“单口大王”,其单口相声可谓出神入化。但从单口相声水平而言,超过刘宝瑞的人还真有,这便是相声界大门长张寿臣,而水平相当的至少还有马三立,其余单口相声也有不错的,比如苏文茂、马季、白全福等,但和上面几位相比,还是有明显差距的。

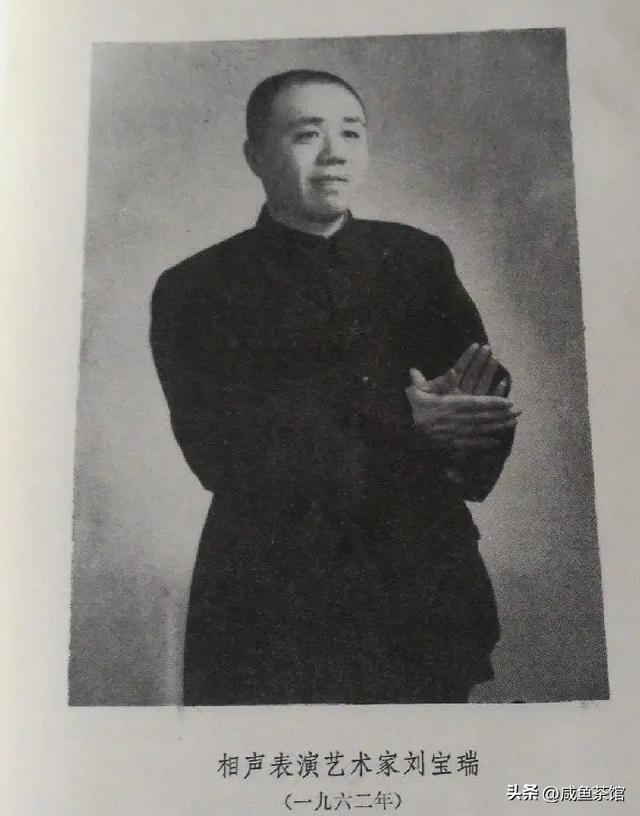

刘宝瑞,单口相声大王刘宝瑞是当之无愧的单口相声大王,其虽然也表演对口相声,和侯宝林、郭全宝等都搭档过,但是其在相声界最为人称道和熟知的还是单口相声。

刘宝瑞生于1915年,比马三立仅小一岁,十三岁的时候,刘宝瑞拜师张寿臣,正式学习相声,凭借过人的天赋,刘宝瑞开始在相声界崭露头角。之后,刘宝瑞也和许多相声艺人一样跑码头挣钱,天津、济南、南京都去过,而在解放前后,刘宝瑞还曾去天津表演相声,成为第一个把相声带到香港的艺人。

刘宝瑞

解放后,刘宝瑞回到北京,调入中国广播艺术说唱团,和侯宝林、郭启儒、郭全宝并称四大导师,而且也曾多次进中南海给党和国家领导人表演相声,不幸的是在文革时期,刘宝瑞遭到了严重冲击和破坏,最后在下放的山村中,被批斗至死。

刘宝瑞的相声技艺高超,尤其是表演的单口相声,既有很高的艺术魅力,又有一定的文学性,其在长期的表演过程中,博采众家之长,逐步形成了“使活”细致、瓷实,“包袱儿”别致、含蓄和声、容、情、神兼备的、独特的艺术风格,凭借高超的表演水平,刘宝瑞也赢得了“单口大王”的称号。

张寿臣的单口相声功底超过刘宝瑞张寿臣是相声界的一代宗师,其师承相声名家焦德海,由于在寿字辈中拜师最早,且威望最高,因此成为了寿字辈的门长。

张寿臣生于1899年,父亲是著名的评书艺人张诚甫,张寿臣早年就在北京学艺,后在天津演出,并和万人迷李德钖搭档表演,李德钖出走并暴毙东北后,张寿臣成为当时最受欢迎、威望最高、最有能耐的相声演员,经常演出爆火,并首次作为相声艺人到电台录制节目。

张寿臣

张寿臣晚年致力于单口相声的表演传承,著名曲艺评论家薛宝琨教授评价他:“张寿臣建国以前就是大师,传统的单口相声经张寿臣之手,达到经典的程度。”几十年的相声表演生涯,使得张寿臣的相声造诣达到前所未有的高度,其表演单口相声可谓座无虚席,一票难求。不过遗憾的是张寿臣建国后,表演不多,留下的音像资料更少,以至于现在观众对其知之甚少,但要说单口相声水平,恐怕张寿臣还要在徒弟刘宝瑞之上。

马三立单口相声水平不亚于刘宝瑞单口相声表演难度较大,因此一般相声演员大多都选择对口相声,有固定的搭档,虽然偶尔也表演个小段,但是主要精力还是在对口相声上。马三立在解放前就已经成名,和侯宝林、张寿臣、常宝堃等并列天津最受欢迎的五档相声演员,而解放后,马三立更是将马氏相声发挥到了极致,尤其是晚年,马三立的相声水平可以说是无敌的存在,是相声界技艺水平的高峰。

马三立

马三立在搭档王凤山去世后,并不再表演对口相声,而是专业从事单口相声表演,当时的马三立已经是数十年的功底了,别说表演单口相声,就是往台上一站,浑身都是包袱,所以马三立晚年的许多单口相声个顶个的都是经典,不过由于年龄原因,马三立的单口相声段子都不长,和刘宝瑞长篇的单口相声属于不同类型,各有千秋,但就水平而言,两人也可以说难分伯仲。

单口相声表演难度大,并不受欢迎,白全福、苏文茂、马季等也都说过,但并不是主业,偶尔表演,水平看起来和上面三位差别不小,而如今来看,相声界能继承单口相声技艺的更是寥寥。

在单口相声方面,和刘宝瑞水平相当的还有谁?

简单回答,单口相声目前无人能比郭德纲,相声团体里论单口相声,德云社的最好,票房,规模,口碑,受众,均领先。

厚古薄今就九斤老太的观念,好在江山代代有新人,起码相声界看到希望,欣慰!

在单口相声方面,和刘宝瑞水平相当的还有谁?

相声是一门语言的艺术,刘宝瑞先生无论是对口相声还是单口相声;无论是捧哏还是逗哏都非常出色,尤其是在长篇单口相声领域几乎是无敌的存在,因此他也被公认为“单口相声大王”。实际上说单口相声比说对口相声或者是群口相声更能考验一个相声演员的功力,毕竟对口相声和群口相声能够互相配合,汇集了集体的幽默细胞。

但是单口相声难得多,就一人、一桌、一扇、一醒木齐活了。相声演员要独自把所有的笑点、包袱都要表演到位才能引来观众的笑声,尤其是长篇单口相声,演员既是捧哏又是逗哏;在说的过程中既不能单调还要经常引爆笑点以此激发听众听下去的欲望。刘宝瑞先生非常出色地完成了一部又一部单口相声的表演赢得了广大观众的认可和喜爱,单口大王的功力那可真不是盖的。

刘宝瑞先生的嗓音非常独特,既不像马三立先生那么沙哑,也不像侯宝林先生那样清脆,而是一种被人们称为“阴阳嗓”的独特音质。这种声音是无法复制模仿的,属于天生的音质,极具辨识度。刘宝瑞先生说的单口相声精品有《官场斗》《连升三级》《假行家》《兵发云南》《翡翠珍珠白玉汤》等等,真是将相声艺术的讽刺性、幽默性发挥得淋漓尽致,令人拍案叫绝。

长篇单口相声有评书的特点但是又有评书不具备的幽默特色,所以说长篇单口相声甚至要比说长篇评书难度更大,而且刘氏单口相声还融合了戏曲、电影等诸多艺术形式。虽然很多相声名家都很擅长说单口相声比如马三立、陈涌泉、苏文茂等先生,但是他们都是说的单口相声小段而不是长篇单口相声。

如今说长篇单口相声的相声演员可以说是凤毛麟角,目前没有任何一个人能够达到刘宝瑞先生那样高的艺术水准。我觉得能比较接近刘宝瑞先生的单口相声演员只有一个方清平。方清平号称冷面笑匠,是因为他在台上的时候面无表情,跟他铮亮的光头、憨憨的神态、乐翻天的相声段子形成强烈反差。

方清平的单口相声跟刘宝瑞的单口相声风格迥异,既区别于以叙述故事见长的传统单口相声,又区别于夸张说唱的脱口秀。有观众总结了方清平的单口相声特点我觉得非常到位:木然地站在桌子后面,既无过多表情,也无太大身段,似与您家常聊天,但是句句幽默至极,段段切中时弊。

在单口相声方面,和刘宝瑞水平相当的还有谁?

常宝华的父亲常连安单口相声非常好,山东斗法那个单口相声比刘宝瑞那个版本火爆的多。只不过,和刘宝瑞相比,录音太少了。刘宝瑞同时代和后来年轻的,还真的找不出来和他同样水平的。

在单口相声方面,和刘宝瑞水平相当的还有谁?

郭德纲单口说的最好,对人物刻画细腻,少有脸谱化。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。