马三立十位知名高徒,多数为拜门,得到真传的徒弟是谁?

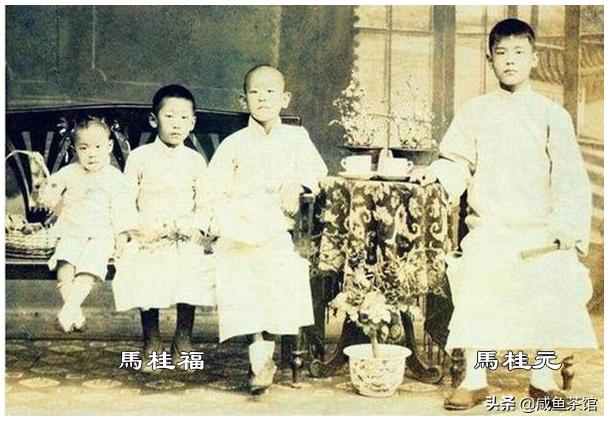

马三立虽然师承周德山,但主要教他能耐的却并不是周蛤蟆,而是他的胞兄马桂元。

马桂元的本事是万人迷李德钖教的,据马老本人回忆,他大哥的相声是最像李德钖的,台下观众笑得死去活来,但马桂元依然面若冰霜,如同雕塑一般屹立在舞台上。

而马桂元对马三立的教学也是非常严格,稍微出点错就开无双,就连马三立演出效果特别好,效果炸粘子,大哥也能把马老暴打一顿,就因为有气口或者节奏不对。

所以说本来天赋不算特别好的马老,在大哥的铁血教育下,也终于开了窍。但可惜的是马桂元年纪轻轻染上毒瘾,三十几岁就驾鹤西去,否则马家还能多一位大师级人物。

所以说马三立本人的风格是比较多样的,既有马桂元的传授,也有周德山的影响,同时还有他自己后天悟出来的东西,所谓的“马氏相声”的内涵其实是非常丰富的。

马三立一生一共有十个弟子,几乎都是拜门的弟子,得到他真传的都不在徒弟名单中,下面给您一一列举。

笑字辈——阎笑儒、连笑昆、高笑林、尹笑声。大徒弟阎笑儒,比马老还大一岁,妥妥的带艺投师,要的就是一个门户,阎笑儒的活主要跟宋玉清、李少卿、以及丁文元的父亲学的,风格跟马三立差别很大,反而有点像焦家门的味道,台风偏火爆。马老也没拿阎笑儒当晚辈,两人出席活动都是马老搀着阎笑儒,跟伺候大哥一样。

连笑昆是连秀泉的儿子,本事都是跟老爹学的,拜马三立也是为了要个体面门户。而且连笑昆擅长的是柳活,而马老刚好瘸了这一门,可见硬要说他是马氏相声估计马老自己都不信。

高笑林是高桂清之子,父子两代都是连兴茶社穴头,穴头儿子自然也不可能跟外人学活了,所以这也是带艺投师的主儿。

尹笑声就不用多介绍了,大名鼎鼎的尹寿山之子,尹笑声的相声风格高仿尹傻爷,田立禾在舞台上也调侃尹笑声是“小傻子”,可见基因的力量有多强大。

其他艺名都不改的拜门徒弟——班德贵、常宝华、常宝丰、于宝林、李文华、姜宝林(?)班德贵就是高峰的师爷,他的活是张杰尧教的,本来有个艺名班松侠,后来因为张杰尧实在跟同行处得太恶劣,弄得班爷也没了饭辙,于是只好跳门拜了马三立,等于从寿字辈降到了宝字辈。

常宝华常宝丰兄弟两个也是纯拜门,家里那么多相声大拿,压根也不用专门跟马老学活,就跟侯耀华拜常宝华一样,纯粹是家族联谊的见证而已。

于宝林身为四大宝林之一,台风倒是有点马老的影子,但也只是有点而已。毕竟他的授业恩师是张振圻,而且于宝林31岁才拜马三立,这时候要教活早就凉透了。

李文华就更没马氏相声的影子了,24K纯捧哏,怎么可能传承一头沉的马三立呢。

姜宝林到底算不算拜了马三立,这里都得打一个巨大的问号。1988年燕春楼的收徒仪式,马老话里话外都是为了损李洁尘,说要收姜宝林感觉就是个添头,不是重头戏,所以姜宝林要传承马三立,那也非常勉强。

实打实的马派传人——马敬伯、马志明、赵心敏、于克志。严格说来,马老在马敬伯身上下的功夫,比马志明还要多。马桂元英年早逝之后,马三立就成了马敬伯的爹,对这个侄儿可谓是无微不至。当时马家经济困难,但马敬伯也绝对是待遇最高的,过年要有一根炮竹,那也是马敬伯的,马志明只能流着哈喇子看。

马敬伯在艺术上最像马老,毕竟言传身教硬喂大的,花的功夫更多,结果自然就更明显。马敬伯使活的节奏和语速,都有年轻时候马老的味道。

而马志明反而有点自己悟出来的风格,语速偏慢,语调偏低,台风沉稳帅气,属于马派中的少马派。其实从马志明喂出来的黄族民身上就能看出端倪,黄族民给马三立或者马敬伯捧哏,感觉两人就不在一个频道,风格只能匹配马志明。

赵心敏被誉为造诣最接近马老的艺人,就连马三立都不得不承认,让马志明多跟赵心敏学习,那才是正宗马氏相声。

于克志卢福来是马志明的摆知徒弟,而两人也是马三立言传亲授教出来的,马氏相声的味儿非常正。

青年一代的马氏传人——郝梦春、马军郝梦春是马六甲的徒弟,但能耐比师父大得多得多,而且也是公认的正根马氏相声传人,毕竟是马志明亲自指导的,能耐错不了。

马军虽然是靳佩良的徒弟,但他的相声路子属于高仿马志明,而且得到了马志明的亲自指导,业内也公认马军就是马氏相声传人。不过他的搭档盛伟台风有点狗,不是黄族民那种纯粹匹配马志明的路子,所以马军既能够传承马氏相声,也能探索出自己独有的风格。

另外德云社总教习高峰也是学习马氏相声,只不过高峰属于自己摸索学习,没有得到过马三立或者马志明的亲自指导,属于只学其表不得其里,再加上德云社一帮棒槌粉丝,对于高峰的进步也是限制巨大。但如果真要在德云社找一个马氏传人,高峰也是不二人选。

以上~~~

马三立十位知名高徒,多数为拜门,得到真传的徒弟是谁?

相声是中华传统曲艺的重要组成之一,以说、学、逗、唱的完美结合来娱乐大众,一直深受观众喜爱。

同时,与其它一些曲艺门类稍有不同的是,相声十分注重师承关系,一个优秀的相声演员如果没有正式的师承,是很难被同行承认的,顶多只能算是个业余相声爱好者,而想要专门吃这碗饭,就必须要有一个正式的师承才行,这是相声门内独有的规矩。

马三立作为我国近现代相声泰斗,其正式拜门的弟子就多达十位,而且个个都是相声界里出类拔萃之人,他们的徒子徒孙也都活跃在当下的相声舞台上。

但有意思的是,这十位弟子似乎都是带艺拜师的,也称拜门,意思就是,名义上拜在马三立门下为徒,与马三立有着师徒名分,但大多都不是自幼跟随在马三立身边学习相声的,而真正得到马三立亲传的马氏相声传人却并不是他的徒弟。

那么,这十位马三立弟子都有谁,真正得到他的相声亲传的又是谁呢?

闫笑儒闫笑儒本名阎宏斌,是马三立的首徒,也是我国解放初期的相声名家,他年纪比马三立还要大上一岁,拜师时25,马三立当时年仅24岁,而闫笑儒之前又是学过相声的,但由于他此前所跟随过的三位老师都不是相声门里的人,在相声界闫笑儒没有被同行承认的师承关系。

所以作为他的好友,又是他所敬重的相声界青年才俊,马三立就做了他的老师,二人正式确立了师承关系。闫笑儒的相声风格跟马三立有很大不同,或许马三立也教过他一些相声领域的专业知识,但他拜师马三立大多还是因为需要一个正式的师承名分以及对这位好友的敬重。

班德贵班德贵是马三立的第二个徒弟,比马三立小六岁。他起初是拜在张杰尧门下,与马三立属于平辈,但由于他想在天津从艺,其师承关系又不属于津派相声,所以与天津的很多相声同行合不来,于是改投马三立门下,这样在天津从艺也就受到了同行业的认可。

不过话说回来,班德贵也不完全是名义上拜在马三立门下的,例如他曾经就与马三立的侄子马敬伯合作了马氏相声的代表作《夸住宅》,从中也不难看出他从师傅身上还是学到过一些本事的。

连笑昆连笑昆是马三立的三弟子,他的父亲连秀泉也是位相声艺人,值得一提的是,现在活跃在相声舞台的陕西相声名家苗阜就是连秀泉的曾徒孙。

虽然连笑昆的父亲就是说相声的,但他却不能拜自己父亲为师,这也是相声门里的规矩,父子不能做师徒,所以连笑昆拜在了马三立门下。既然自己父亲就是相声艺人,连笑昆自然是从小耳读目染,最后带艺拜师的。在解放后,他去了兰州,成为兰州相声的奠基人之一,并在西北地区将相声艺术开枝散叶。

常宝华常家相声在京津地区乃至全国可谓名头不小,为百年相声世家,也是与马家、侯家齐名的中国三大相声世家之一。第一代常氏相声创始人常连安先生靠着路边练摊儿建立了启明茶社,以茶馆相声的方式让世人了解了相声的魅力,同时也成为常家百年相声的奠基者。

当然,常宝华拜师马三立的时候也已经21岁了,9岁开始在茶馆熏相声的他,该学的也学得差不多了,所以也是属于带艺拜师,之所以拜马三立为师,还是因为尊崇相声门内的规矩,师承上不能父子相传,同时还是因为常家和马家的关系十分要好,常宝华拜师马三立也有着亲上加亲的意思。

继常宝华之后,常家相声第三代中出类拔萃的还有常贵田、常贵德等人,而直至今天,已经传到了第四代,常家相声依然后续后人,活跃在荧幕上的常远、杨凯就是其杰出代表,可见,常家百年相声世家的名头绝非浪得虚名。

高笑林,尹笑声

高笑林是连兴茶社掌穴人高桂清的儿子,尹笑声的父亲尹寿山是高桂清的同门师弟,二人都是相声世家出身,也都拜在了马三立门下,他俩的父亲与马三立也算是同一支儿的,所以他们二人在父辈们的介绍下分别称为马三立的第五和第六位弟子。其中,高笑林在解放后去了安徽发展,成为相声艺术进入安徽的奠基人。

于宝林,常宝丰

于宝林起初跟随张振圻学习相声,也是后来改投马三立为师的,而常宝丰是常宝华的亲弟弟,与常宝华一样都拜在了马三立门下,所以这两位也都是“拜门弟子”由于家学原因都属于带艺拜师的。

姜宝林,李文华姜宝林和李文华是马三立的最后两个弟子,姜宝林曾经拜过好几位老师,因为跟师傅关系破裂最后拜在了马三立门下,虽然是“拜门”,但马三立也是教过他一些真本事的,从他的相声风格中就不难看出马派相声的风格。

而李文华算是马三立弟子中又一个较为出类拔萃的名家,早在1981年时,李文华就曾慕名来投,当时马三立也已经应允了收下这位弟子,但由于种种原因,二人的师徒仪式一直没有举办,李文华也始终没有确立正式的师承名分。

直到2008年马三立已经逝世之后,李文华才在马三立之子,少马爷马志明的见证下正式举行了拜师仪式,与马三立确立了师承关系。

当时有人说,马志明这是代父收徒,是不对的,相声门里没有这规矩。但少马爷回复说道:“我并非是代表我父亲收徒,我只是作为一个见证人,证明我父亲和李文华早在八十年代初就已经有了这层师徒关系,现在只是补上一个正式的拜师仪式罢了。”

而当时,马三立的得意门生常宝华也来到了现场,与少马爷一同作为见证人,承认了李文华是他的同门师弟,这使得李文华名正言顺的入了马三立门下,成为相声泰斗马三立的最后一个徒弟。

“少马爷”马志明

纵观马三立门下的十位弟子,虽然个个出类拔萃,甚至过半都是享誉全国的相声名家,但却尽数都是有过相声功底的“拜门”弟子,这是为什么呢?难道相声泰斗马三立没有真正的传人吗?

也不尽然,之所以马三立的徒弟都是拜门弟子,是因为这些弟子中很多都是世家出身,父亲就是做这个的,拜在马三立门下一方面是为了两家永结友好,另一方面也可以从马三立身上学到他们父亲那里没有的“活儿”,以此增进自己的相声技巧。虽说是带艺拜师,但也并不代表马三立没有教他们东西。

此外,马派相声作为中国相声的主要流派之一,自然是有着亲传弟子的,少马爷马志明就是马派相声如今的杰出代表,也是深得其父马三立亲传的相声名家。只不过,他的师承是马三立的好友朱阔泉,这也就跟常宝华、高笑林等人一样,都是作为世家出身的相声艺人,带艺拜师在父亲好友门下。但是他的相声,却是真正得到了十几年亲传的。

马三立十位知名高徒,多数为拜门,得到真传的徒弟是谁?

三爷的口音能学的人挺多的,比如沐洋、赵津生。但是马三爷的表演风格目前没有人能效仿,他的徒弟们不行,就连少马爷也不太像。三爷表演五大特点,一表情冷,他让别人乐的不行,自己表情不变。这点方清平也是个代表。二自嘲,三爷段子里的讽刺包袱,十有八九是拿自己使活。剩下的也是嘲讽第三人称的某个人,直接嘲讽捧哏的情况不多。三语速慢,使活时说话不紧不慢的,就像和听众、捧哏演员聊天似的,先把大家的注意力带偏,等待铺平垫稳之后,突然拿包袱砸大家一个措手不及,全场爆笑。四表演自然,老爷子就算在舞台上装傻,都装的自然,虽然长的丑,但是满脸满身都是戏。肢体语言不做作,即使夸张也不让人感觉违和!五三爷的表演一头沉,捧哏的如果表演经验差一点,不是插话多了影响三爷使活,就是成了摆设在台上听相声,因此自王凤老离世后,三爷再也没找搭档,再登台也是说单口。因此我说马三立就是马三立,目前为止没人真正继承了三爷的衣钵!

马三立十位知名高徒,多数为拜门,得到真传的徒弟是谁?

大家都知道,马三立是中国的相声演员,他是相声八德之一马德禄的儿子,也是一位德艺双馨的老艺术家,深受观众朋友们的喜爱。

作为一位老艺术家,在晚年的时候,一定会把自己的真转传给后人的。为了发扬光大马氏相声,他一生收了十多位徒弟,但是真正得到真转的,还是他的儿子马志明,从小跟随父亲学习,耳濡目染,形成了自己的风格,成为相声界的泰斗。

相声大师马三立

马三立的父亲是很有名气的,在当时被称为“相声八德”中的其中之一。后来传到了马三立这里,历经历史上的一些磨难,也没有放弃热爱的相声艺术,已经接近古稀之年的马三立最后终于站上了艺术上的高峰。尽管被荣耀和光环所包围,但是马三立很清醒,他的很多演出,比如为警察,武警部队,政协等单位的演出都是义务演出,有些商业演出给出了很高的报酬,他婉言拒绝。马三立,可以说是真正称得上是德艺双馨的老艺术家了。

相声大师马三立的徒弟

大家都知道,马三立一生收了十多位徒弟,而且十多位徒弟们也是成绩斐然。不过,虽然徒弟们的成绩后来都可以算得上是斐然,但是真正继承马氏相声的基本上是没有的,都只是拜门而已。

都有些谁得到了马三立的相声真传?

真正得到了马三立相声真转的人还是他的儿子马志明,有意思是,马志明是拜朱阔泉为师的。但是,马志明跟随父亲经过长期的耳濡目染,马三立被下放到农村时几乎每天都给儿子讲相声,得到了父亲的真转,学到了相声艺术的精华,成为马派相声的杰出代表和相声名家。

不过到了马志明往后,就没有很出名的人了。衷心希望马家相声艺术能够继续传承下去!

马三立十位知名高徒,多数为拜门,得到真传的徒弟是谁?

个人感觉吧,现在青年相声演员马军,(搭档是盛伟)最有马氏相声的韵味。

马老的众多徒弟拜门的多,真正领悟马氏相声精髓的没有。

马三立十位知名高徒,多数为拜门,得到真传的徒弟是谁?

曾和几位相声演员聊天,谈到马三立先生的艺术。他们认为,三爷的东西,可以听,但却学不来。意思就是说,自己内功不到家,就算学会了六脉神剑和降龙十八掌的所有招式,也成不了江湖高手。

而马三立先生的几位高徒,当年不管是为了拜门,还是为了学艺,他们当中也没有一位得到了马老的真传。造成这种情况的原因,实在是马老的艺术太高了。

马老教授的最认真,传授最多的应该是少马爷马志明先生。当年全家下放,辗转十年的时间,马老是边参加劳动,边给马志明讲学的。

马志明先生继承了马老的很多特点,比如台风稳健,垫话自然,贯口注重节奏,包袱不多,但值得回味。另外,马志明在面目表情和肢体语言上,也比马老先生丰富了很多。

即使是马志明先生对马氏相声有所发展,但就以现在少马爷炉火纯青的水平,和马老当年比起来,也相差甚远。少马爷和父亲都无法相比,更何况其他演员了。

马三立先生曾经有两个单口相声,《祖传秘方》和《八十一层楼》。这两个段子在相声作品中,可以说是逆天的存在。本来就是搞笑的艺术形式,但这两段相声却都只有一个包袱。

这两个段子分别长7分10秒和10分半。观众需要在下面听马老唠唠叨叨很长时间,而没有笑点。如果换成当今任何一位“相声大师”,自己在台上都会越说越没信心。再有,下面的观众也早就开始叫倒好了。

但是,马老敢说,他有几十年的表演经验,他有几十年积累的舞台缘,他知道应该怎样伺候这些观众。所以,他才敢把这包袱皮做得这么厚实。包袱皮越厚,意味着这包袱抖得越响。

果然,这两段相声成为了马老后期作品的代表作。当年侯耀文在后台听了《祖传秘方》后,曾经一把抱起马老并兴奋地说,“我的爷爷,全中国也就你敢这么说相声啊。”马老的徒弟尹笑声先生说过:“三爷这使法,吓死我也不敢试。”

可见,马老的相声水平比同时代的所有演员,都高出不止一个档次。他传艺不可能不认真,学生们学习,也不可能不虚心。但最终也只有少马爷能学到了一些马老的神韵,而他的徒弟们没有一个能得到真传。主要是个人能力,相差得太远了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。