为什么马三立的影响力和行业历史地位似乎比侯宝林弱?

马三立和侯宝林,这两位在中国相声史上都是响当当的人物,按照薛宝琨教授的观点,如果相声界大师的名额只有四个,那么侯宝林马三立都稳稳入选。

但这两人对于相声的贡献又不大一样,或者说是完全两个不同的层面,马三立更像是艺术上的大师,而侯宝林则是改变了整个行业格局的人。

一个在艺术上给后世子孙留饭,一个在技术层面改变了相声的根基,两位对于相声来说都是不可或缺的伟人,没有孰高孰低之分。

现在相声界为什么有“无人不宗马”的说法,因为但凡还活跃在舞台上的相声演员,多多少少都有模仿马三立的痕迹,马老对于相声的诠释跟演绎,已经到了化境一般。尤其是晚年经历了大风大浪之后,马三立留下的视频和音频资料,基本上都是教科书一般的存在,而且马氏相声有着非常浓厚的地域特色,无论是人物处理,还是在倒口的运用上,你无论听哪段都会有一种感觉,这个故事肯定发生在天津。这也是马老被誉为津门相声神的原因所在,因为再也没有比他更贴切的城市标签了。

马三立马志明父子对于传统相声的坚持,也是对从业人员有深远影响的,在侯大师跟相声改进小组大刀阔斧的净化相声,马季姜昆们拼命创作新相声的时候。马家父子保留了很多传统相声的精髓和表演技法,比如“死纲死口”,这种技法对于相声演员的基本功是非常重要的,所谓的“现挂”也必须建立在死纲死口的基础上,如果一味追求活词儿,那就不是相声,而是出洋相耍宝。可惜马老的这种坚持,现在已经被市场的洪流给淹没了,不能不说传统相声市场化,对艺术本身就是一种摧残。

可以说没有马三立这种坚持传统的精神图腾存在,也就没有今天传统相声市场化的繁荣,当然这个结果未必是马老想看到的,毕竟所谓的传统相声,已经被流量和炒作带跑偏太远了。

而侯宝林大师,对于相声的贡献又是另一个层面,侯宝林的起点相比马三立来说,低微到可以忽略不计。马三立名门之后,大名鼎鼎的马德禄之子,兄长马桂元师承万人迷李德钖,而且马三立还是相声界学历最高的,妥妥的高富帅。而侯宝林则是一个无根之萍,他到死都不知道自己亲生父母是谁,小小年纪为了养家,要过饭当过花子,跟一个唱戏的师父天天挨打,后来为了生计改行说相声,结果凭着自己的戏曲功底,一炮而红。后来在天津成为五档相声,侯大师的标签是“文明相声”,在同一时期里,侯宝林的名气和地位都高于马三立。

侯宝林是第一个让相声真正成为固定攒底的角儿,当年侯大师为了跟茶馆经理抗争,提高相声艺人的收入,被茶馆经理指着鼻子骂“欺师灭祖”,相声跟鼓曲艺人收入持平,是侯大师给开的先河。

建国后侯大师带头组建了相声改进小组,并且得到了老舍先生这种顶级文人的大力支持,现在我们听到的很多传统相声,都是侯大师和老舍先生等人消毒后的纯净版本。可以说没有相声改进小组的努力,就没有相声的文艺轻骑兵时代,电视相声也就不会一度成为文艺界的顶流。

侯大师是进中南海表演相声最多的一位,而且他成为伟人最喜欢的一位相声艺人,这也直接让相声成为了高层重视的艺术门类,给后来的相声黄金年代打下了基础。

可以说如果没有侯宝林的努力,可能就没有马季姜昆冯巩们活跃的舞台,也没有中广说唱团铁路文工团煤矿文工团以及各地曲艺团的百花齐放,何迟梁左等顶级编剧也不会进入这个领域,《宇宙牌香烟》《小偷公司》《虎口脱险》等经典作品也不会留在春晚舞台上。

所以啊,按照郭德纲对“艺术”的解释,马三立就是“艺”的大能,而侯宝林是把相声的“术”推到了极致。你的相声水平有多高,可以找马老研究,但你相声能卖多少钱,那都是侯大师努力争取来的。

以上~~

为什么马三立的影响力和行业历史地位似乎比侯宝林弱?

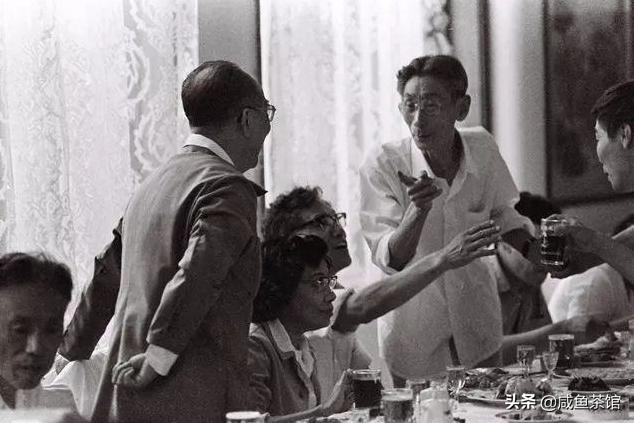

在相声家谱里,马三立是“寿”字辈,侯宝林是“宝”字辈,马三立比侯宝林大一辈,所以侯宝林一直称呼马三立为“三叔”。在讲究师承和辈分的相声行里,这个规矩不能乱,所以我们能看到的二人合影,永远是马三立坐着,侯宝林站着。

但辈分不代表名气和成就,青出于蓝胜于蓝的例子比比皆是,这一点似乎也存在于马侯之间。很长一段时期内,侯宝林的名声都要比马三立更大,侯被称为“相声大师”,而马直到晚年才被尊称为“相声泰斗”,大师是跟水平有关的,泰斗凭的还是辈分和资历;政治待遇上,侯也明显比马要强,虽然这里面有方方面面的因素,但不可否认其中还是代表着对其社会贡献的肯定程度的。

那么马三立是不是真的不如侯宝林说的好?

事实并非如此。

首先,两人的风格完全不同。如果按照“帅卖怪坏”的说法看,马更接近“怪”,侯更接近“帅”;从“说学逗唱”来看,马更擅长“说”,侯更擅长“唱”;马更长于叙述和塑造,因此其作品中诞生了许多令人难忘的小人物,侯更长于文化和技法的运用,所以其作品中戏曲、方言、历史等内容十分丰富;二人都善于讽刺,但马更多以自嘲形式来完成,而且大多时候只讲不评,留给人自己品味,侯则更多以旁观角度揭露,是杂文式的;马显得更平民,侯显得更精英。

其次,某种意义上马的许多作品或许比侯拥有更长久的生命力。在侯的作品中,时代痕迹非常重,这些东西可能在当时有非常好的效果和重要意义,但时过境迁未必好使;而马的作品时代痕迹就淡了许多,更多的是人性永恒的丑陋和弱点,因此无论观众如何迭代,其表达意图依然有效。

既然如此,为什么马三立的影响力和行业历史地位看起来确实不如侯宝林呢?

他们各自所处的环境是一个直接原因。侯宝林一直在北京从艺,而马三立从1950年起就扎根天津了,虽然两个城市的距离不过一百三十余公里,但北京是首都,对于全国都有辐射作用,其文化也更多的带有全国性,天津只是一个地方,影响范围有限,自然无法相提并论。

而更深层的原因在于侯的艺术是殿堂性的,马是江湖性的,因此侯与权力的关系更近,反过来得到的加持也就更多。

1949年以后,文艺为政治服务,所有旧的艺术形式都要接受新社会的改造。侯宝林是相声改革的积极分子和领导者,在他的努力下,相声这门民间艺术不仅得到了文明化清洁,也获得了可以配合形势、发挥宣传作用的新功能。马三立虽然也积极编演新相声,也对相声文明化的做出了巨大贡献,但他的着力更多还是一个艺术行当自身水准的提升,政治色彩始终淡了许多。加上1958年开始,马就被运动波及,此后19年远离舞台,错过了最能创造作品的壮年时光。

马三立的《买猴》、《开会迷》等也是新相声的代表,但同时与侯的新相声有明显不同的面相

侯宝林的相声新,但我们今天能看到的演出影像里,他永远都是穿大褂的

当我说到这里的时候,其实就有另一种误解的危险了。在今天的语境中,似乎“民间的”就是好的、独立的、纯粹的,而只要与权力产生关系就一定是不好的、依附的、另有所图的。事实上并不是这样,民间也会有阿谀奉承、也有醉翁之意、也有坏的,殿堂里同样有专注的、坚守的、优质的。侯宝林对相声的改革,仍然是以相声为本位的,和后来的歌颂相声、政策相声、口号相声是不一样的,徒子徒孙们丢了底线走了歪路,锅还是不好一味算到前辈头上去。

说回前面,也因为侯的这种特殊地位,因此侯门弟子也基本都身居高位,不断开枝散叶之后,即使是为了抬高自身,也要壮大本门声势,所以就会一直去强化侯宝林的重要与独特,侯的影响力随之越来越大。而马三立的徒弟们显赫者寡,话语权也就掌握得少,对马的追认和抬升自然不及。这都是后人的作用,而且有时与事实并无关系。

所以,马侯二人其实没有绝对的高下,只能说尺有所长、寸有所短。

为什么马三立的影响力和行业历史地位似乎比侯宝林弱?

这真是个仁者见仁,智者见智的问题。

若是单论某个阶段,或是单论政治地位,这个问题似乎成立。

但相声是门艺术,特别是门语言的艺术,有其自身的发展模式和规律。比如讲,相声讲究师承,讲究口传身教,从相声发展到鼎盛时期,也就近百余年历史,特别是新中国成立后,达到空前绝后的繁荣时代。经过众多相声艺人的共同努力,特别是党和政府的关怀和支持,相声至到今天,仍然是广大人民群众喜闻乐见的节目。

众所周知,中国相声主要有马候常三派,这个顺序至今没有改变,究其原因,就是马三立处于承上启下的特殊地位和历史时期。马候二人仅差三岁,算是同时代艺人,两个人在解放前都已能登台演出,且都师出有名。论辈分,马三立是候宝林师叔,论籍贯,都是天津人,马三立是回族,候宝林是满族,相似之处甚多。

世上没有两片完全相同的叶子。马三立的父亲马德禄,相声八德之一。祖父马诚方是著名评书芝人,马三立算是艺术世家了,从小耳濡目染,师拜相声八德之一的周德山,受益非浅。候宝林相比之下,这方面不如马三立。

中国不讲血统论,但要形成独树一枝的派別,的确需要几代人的努力。马三立的父亲和祖父,虽然是旧社会艺人,但对相声发展来说,至关重要。这对相声定位及发展,影响巨大。旧社会靠相声吃饭,确非易事。露天撂地,就地抠饼,当面捉贱,那是真功夫。

马候二人在解放前都有真功夫。那时候的相声内容,自黑自嘲,相互黑嘲,不敢讲有关当朝之事,更不敢借古说今,不然,饭碗不保,命也难保。而观众,更是市井小民,贩卒走夫,这就决定了相声原本是市井文化,草根艺术。

新中国成立后,相声才从江湖之远,逐步到庙堂之高。马候之人,也都有了政治地位。就连马三立都成了天津市曲协副团长,市政协委员。也曾赴朝慰问演出。1958年,所在单位划右派,,本来是四人指标,后来增加至十一人,把马三立加了进去,于是成了右派。至此到1977年,前后历时近二十年,下放改造,其间有三年是奉命返津参加演出。在此期间,多次挨斗,有次马三立以死相争,纵身跳楼,整个人身体己出窗外,幸亏有人出手,紧紧抓住其一条腿,救了一命,救了一名后来的相声泰斗。

与马老相反,候老在运动中沒有受到较大冲击,政治地位稳定,有了发展空间。候老赴朝慰问演出,受到热烈欢迎。候老与时俱进,尝试相声的改革和创新,受到党和政府的肯定,并多次为中央领导演出。候老还为对越自卫战的将士慰问演出,受到高度评价。1979年7月,候老告别舞台,同年11月,当选中国曲协副主席,此后,多次组织到国外交流演出,受到广泛赞誉。候老抽出时间,著书立说,把相声由实践推向理论高度,完成促进相声在那个阶段的质的飞跃,成为一代大师。

反观马老,在1977年结束劳动改造,己蜕蛹成蝶,厚积薄发,欲挫弥坚,重登舞台。由于下放劳动,马老也有时间把相声真谛,传给一起下放劳动改造的儿子马志明。马志明也不负父望,刻苦学习,成为今日无人能比的武哏相声大师。

马老的相声,看似零金碎玉,实乃一串珍宝。其贯口的功夫炉火纯青,登峰造极。演出风格飘逸,语言结构缜密,不紧不慢,一个目的:逗你玩!2001年12月8日在天津举办从艺八十年的告别演出。相声泰斗的演艺生涯,画上圆满句号。

马氏相声,三代心血,独具风格,影响深远。在天津,无人不宗马。马三立就是相声,相声就是马三立。相声艺人有个共识:冲不出天津,进不了北京。真要找个标志,只能是马氏相声。作为观众,大多不会欣赏大师们出的书,更愿意听原汁原味的相声,除了从事相声专业的人员。

纵观马候,各得其所。一个是相声泰斗,一个是相声大师,一个是草根,一个是人参。没有草根,哪来山清水秀,繁华似锦,没有草根,草原将变沙漠,高山将会秃顶。

马氏相声,有马志明在,仍然言犹在耳。

候氏相声,因候耀文去,似乎失去象征。

观众记不住那么多段子,只记住了逗你玩。

演员需要掌声,观众需要笑声。

为什么马三立的影响力和行业历史地位似乎比侯宝林弱?

还是侯宝林先生的影响力大。过去相声有“北京是出处,天津是聚处”之说。过去天津人认可的相声不仅只有马三立一个人,应该是有名的“五档相声”,即承上启下的相声艺术大师张寿臣、“小蘑菇”常宝坤、马三立、戴少甫和侯宝林。1941——1945年,侯宝林先生在天津一演就是五年,不但跻身于天津有名的“五档相声”之一,而且在天津一流的“小梨园”曲艺剧场演出时,成为相声届拿“攒底”包银的第一人。侯宝林凭借儒雅、潇洒、大气和一条字正腔圆的好嗓子,不仅在天津站住了脚,出了名,还挣了钱。所以,侯宝林也是成名于天津,是天津的精彩演出,奠定了侯宝林在相声界的地位。所以说什么侯宝林先生是因为在北京,得意于首都的缘故出的名是不客观的。解放后,侯宝林先生净化了相声的语言,纯洁了相声的表演,提高了相声的格调,使相声从一门比较抵挡的地摊艺术,登上了大雅之堂。特别是侯宝林先生通过钻研、进取,在相声“俗”的形式中,赋予相声“雅”的生命,是相声俗中见雅、化俗为雅的带头人,这是侯宝林先生对相声最大的贡献!

为什么马三立的影响力和行业历史地位似乎比侯宝林弱?

两位大师同为相声界的泰山北斗,都是深受中国老百姓喜爱的相声老艺术家。那么为什么马老给人一种比侯宝林大师稍弱的印象呢?

首先说,相声艺人在旧社会的地位相当的低。再牛的相声艺人在杂耍园子里说相声,也只能是倒二。但是从侯宝林走红后,相声才第一次压大轴。这就让侯宝林大师在相声界的影响力自然高出一头。

解放后侯宝林又与老舍,刘宝瑞等人组成相声改革小组,为相声的改进与发展呕心沥血。而且还专门为毛主席,周总理演出。官方对侯宝林大师的宣传肯定会比马老多一些,这种情况自然而然会影响老百姓的认知。

其次,从两位大师的个性来说,马老性格更内向,为人低调,朴实无华。除了演出,很少离开天津,在行业内更是长期远离北京政治中心。

而且马老的作品带有很强的地域特色。更多的展示的是天津卫市井小人物的方方面面。京津冀一带的观众能听得懂。但是稍远一点的观众,理解起来很费劲。

而侯宝林大师,是官方承认的,相声界唯一的一位语言大师。他的话字正腔圆,是标准的普通话。这就使侯宝林大师的受众范围比马老大一些。

说了这么多,其实两位大师只是细微的差距。虽说文无第一武无第二,但是也没有必要太较真。

为什么马三立的影响力和行业历史地位似乎比侯宝林弱?

马三立的相声水平确实不怎么样,只是由于旧社会的封建礼教,使得马三立辈份及宗派的地位无人敢撼动。就相声技术水平评论,马季,候宝林,刘宝瑞等,包括后辈冯巩,郭德纲等都比马三立的强。只是老艺术家都去世了。才被称“相声泰斗"当时"单口大王"刘宝瑞被同行认可,"相声大师”候宝林被同行认可,马三立辈分高被认可。另外一个相声天才马季,是相声界唯一活着被授于"终身成就奖"的大师。国家授于同行认可的最后个"相声大师!"准确的讲相声大师只有三个,即候宝林,刘宝瑞,马季。由于马三立在相声界辈分太高,加之相声界规矩太多,只有称马三立为“相声泰斗"。如郭德纲所戏言。谁长寿谁是大师,更何况辈分高呢!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。