在宋代书法四大家中,苏轼的书法并非最好,为何却居四大家之首?

苏黄米蔡“宋四家”,其出处是《水浒传》。我查阅了很多资料,在施耐庵之前并无此说。《水浒传》第四十回中说,吴用伪造蔡京书信被黄文炳识破,蔡九知府不明白其中缘故,说这就是家父笔迹,黄文炳解释道:“方今天下盛行苏、黄、米、蔡四家字体,谁不习学得?”

原著所讲的“苏黄米蔡”四家字体,指的是苏轼、黄庭经、米芾、蔡京。后来,因为蔡京是大奸臣,就以蔡襄取而代之。《水浒传》是这样排定的宋四家座次,恐怕也是一时盛传,未必就代表四人真实的书法创作水平。同时,也综合考量了四人的学识修养。书法,并非简单地写字,而是一种文化,一种文化修养。论文化修养,苏轼最高。苏东坡排宋四家第一,当之无愧。

问题是,若以文化论排名,米芾连功名都没有,为何又名列蔡京之前呢?

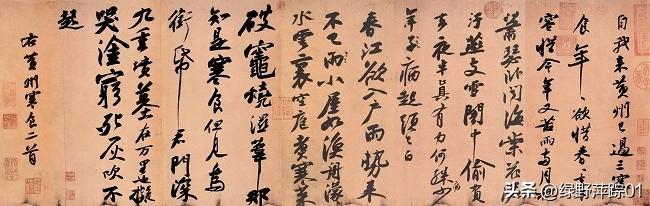

苏轼《黄州寒食诗》

蔡氏三杰谁第一,蔡卞取代最合适?这里所说的“杰”,仅指书法,不涉及其他。就以书法而言,北宋时期福建路兴化军仙游县唐安乡依仁(安)里赤岭紫金山(今福建省仙游县枫亭镇东宅村赤岭自然村)蔡家就出了三个大家,以家族行序排名,分别是蔡襄、蔡京、蔡卞。蔡京、蔡卞是同胞兄弟,蔡襄是他们的堂兄。蔡氏兄弟恐怕在科举之前就苦练书法,做官之后,书法名噪一时,难分伯仲。若是以“宋四家”而言,他们兄弟三人均有资格入选。

蔡襄的书法以唐人楷书为功底,出贴颜鲁公,其字端庄浑厚,淳淡婉美中难掩颜体之雄强。蔡君谟以楷书最为擅长,《宋史·蔡襄传》中说:“襄工于手书,为当世第一,仁宗尤爱之”。蔡襄的行书也达到了非常高的境界,大有两晋遗风,深得二王笔法。其草书又得沈括赞誉,在《梦溪笔谈》中,沈括说:“以散笔作草书,谓之散草,或曰飞草,其法皆生于飞白,自成一家。存张旭、怀素之古韵,有风云变幻之势,又纵逸而富古意。”

然而,苏轼在《东坡题跋》中却说:“独蔡君谟天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。然行书最胜,小楷次之,草书又次之……又尝出意作飞白,自言有翔龙舞凤之势,识者不以为过。”以苏轼之论,蔡襄的行书是最好的,楷书次之,草书相对最差。

《宋史》,或者脱脱说蔡襄的楷书“当世第一”,苏轼则说他行书“本朝第一”,也仅限于蔡君谟生前以及宋仁宗一朝。

蔡襄书法

蔡京的字,也有极高的评价,米芾曾说:当朝书法以蔡卞第一,蔡京第二,自己第三。蔡京之子蔡絛在《铁围山丛谈》中评价乃父书法,云:“字势豪健,痛快沉着,迨绍圣间天下号能书,无出公之右者”。

绍圣是宋高宗赵构的年号,即1094年-1098年之间。这个时期的书法高手都自愧不如,没有人能超越蔡京的。蔡絛如此评价父亲的字,是不是有拔高的嫌疑呢?《三希堂法帖与书法家小传》中说蔡襄的字:“字势豪健,痛快沉着,严而不拘,逸而不外规矩。比其从兄蔡襄书法,飘逸过之,一时各书家,无出其左右者。”

蔡京的书法水平高于蔡襄,高就高在蔡京才是真正的“自成一家”,蔡襄则太拘泥古法,稍显俗气并无超凡脱俗之惊人之处。蔡京行书也是脱胎于魏晋,尤得二王精髓,但却透露出一种霸气,与其当时的身份地位十分相符。

蔡京书法

米芾说蔡卞的书法当朝第一,也是非常有道理的,仅从“字”来看,蔡卞确实比蔡京好。米癫自降为第三,却不敢捧蔡京为第一,蔡太师也是非常认可的。蔡卞的字同样出以唐人为根基,师法二王,但却大胆突破窠臼,从文人尺牍手札中脱先,以大字见长,在北宋文人书法中独树一帜。

沈从文先生曾经批评“宋四家”,说他们的字只适合案头雅玩,不能写大字,缺乏一种大成气象。沈老之说虽然有待商榷,但也基本上点出了“宋四家”所存在的缺陷,以书法实践而言,确实有这样的不足。因而,蔡卞的大字行书,恐怕也能冠绝当时。

蔡氏三杰为何是蔡襄、蔡京能够入选“宋四家”,蔡卞却极少有人提及呢?其原因大概有二:一是施耐庵先入为主,以蔡京为“苏黄米蔡”的“蔡”,代表了兄弟三人。后又因为蔡京被列为“六贼之首”,人品差而被蔡襄所取代。二是蔡襄年长,蔡京、蔡卞都是跟在这位堂兄后面学习书法。

若以我之观点,与其以蔡襄取代蔡京,不然把擅长大字书法的蔡卞排在“宋四家”的最后一位。蔡卞的名声远好于蔡京,只是受到了兄长的牵连,名声不好,南宋时期被严重打压了。

既然兄弟三人的书法都是冠绝当时,为何不能以团队优势排名在前,而被自称第三的米芾力压,屈居第四呢?

蔡卞书法

黄庭经是门生,苏东坡于二蔡有半师之谊若论文才修养,“宋四家”中除了苏东坡,就是黄庭经。若以字论,黄山谷的成就却远高于苏东坡。黄庭经小楷功底极其深厚,行书出自《瘗鹤铭》,货真价实的“长枪大戟”。其草书更是一时无敌,在中国书法中占据重要地位,迄今摩者如云。黄庭坚为此颇为得意,在《跋此君轩诗》中说:“数百年来,唯张长史、永州狂僧怀素及余三人悟此法可。苏才翁有悟处而不能尽其宗趣,其余碌碌耳。”

黄山谷没有自夸,纵观北宋书法,若是没有黄庭坚草书,那就没有真正的草书大家了。黄庭坚无论行书、草书,都有篆籀、汉隶笔法,更有北朝碑刻斩钉截铁的雄强气势。引碑入帖,这是晚明时期才兴起的书风,其实,黄庭坚早就做了开创性地尝试。我以为,要按照书法水平排名,黄庭坚当为“宋四家”第一。

《清河书画舫》中说:“高宗本效黄庭坚书,后以伪豫遣能黄书者为间,遂改从右军”。宋高宗不能领悟篆籀、汉隶、北碑的高妙之处,故而弃黄庭坚而转学王羲之,终究未能跳出帖学圈子。《吹剑录》中记载:“高宗初作黄字,天下翕然学黄;后作米字,天下翕然学米;最后作孙过庭字,故孝宗、太上皆作孙字”。

黄庭坚·廉颇蔺相如列传

赵构学书,也是我等学书的前辈先师,见异思迁而无一专精,弃黄庭坚并非黄庭坚字不好,而是宋高宗“用情不专”。

既然黄庭坚的字如此高妙,为何只能排在第二呢?这其中的原因大致有三:其一,施耐庵排定了座次,后来也就照此宣科。其二,当时难以读懂山谷书法的奥妙,自初唐之后,很少有人研习篆籀隶书,更谈不上取法北碑了。第三,也是非常重要的一点,黄庭坚是苏东坡的门人。

北宋有非常著名的“苏门四学士”,即秦观、黄庭坚、晁补之、张耒,其中独以黄山谷综合素质最高。毕竟,书法只是文人雅玩,是一种修养,或是一种进阶的重要技艺,但不可能超越所有,先生毕竟是先生。

蔡京兄弟书法的启蒙老师是蔡襄,但真正把他们带入书法殿堂的,却是苏东坡。蔡氏兄弟从苏轼学唐代徐浩,后又颜、欧、柳、李邕,然后弃之而深入二王。经苏轼指点,蔡京、蔡卞兄弟登堂入室,终成一代大家而名噪当时。

如此,苏东坡排在黄庭坚、蔡京、蔡卞之前,也就不以书法论先后了。既然蔡襄取代了蔡京,哪怕他的字写得再好,也只能叨陪末座了。何况,蔡襄最擅长的行书也写不过苏东坡。

黄庭坚·松风阁

米芾自封第三,果然第三从现在的角度看,米芾的行书绝对可以与二王争夺粉丝,米粉甚至大有超越二王追崇者的势头,或者,也可以说是一种现状。书法以二王为门径,大家学书必不能绕过这对父子。但是,入门之后的选择,或者说以一家为宗者,学米者恐怕要多于学二王者。

米芾之行书,当然也为历来书家所看重,在中国书法史上占有无可替代的重要地位。学行草书者,米芾同样是一门必修课。

《宋史》中说:“米元章初见徽宗,命书《周官》篇于御屏。书毕,掷笔于地,大言曰:‘一洗二王恶札,照耀皇宋万古。’徽宗潜立于屏风后闻之,不觉步出纵观。”米芾素有米癫之称,嗜书如命,乃至癫悖,这番话是千真万确地骂了二王父子,没有什么好辩驳的。

米芾嗜二王如命,“巧取豪夺”便与他的书法取向有很大的关系。米老经常借观他人藏品,临摹后以假充真退还藏主。所以,《中秋帖》,以及《鹅群帖》都成了王献之真迹。

宗法二王,米芾的书路同样绕不开这两座大山,其行书同样出自二王,乾隆安在米芾头上的《中秋帖》,其实是他临摹王献之的《十二月帖》。而且,米元章还临习过《鸭头丸》、《鹅群》等帖,他就是学二王起家的。之所以说二王是恶俗书,是因为他突破了二王的藩篱,在笔法上创新,八面出锋而“刷字”,乃至于阵马风樯,一洗媚俗书风,开辟了一个书法时代。

但是,米芾的出身不是很高,他没有参加过科举考试,而是因其母阎氏侍奉过英宗皇后,宋神宗不忘阎氏的乳褓旧情,恩赐其为秘书省校字郎。因此,当时的文人圈子就没有把米芾划拉进来。字写得好,也要人抬举,米芾虽然与蔡京这样的大官有交集,但其出身毕竟与当时以科举士大夫为主流的文化界有点不搭调。

米芾的字肯定是好,除了不能入圈外,恐怕也与他的性格有关,骂二王那番话,大有可能为当时以二王为宗的书家们所不能理解。米芾在蔡京面前自称第三,施耐庵果然将他排在“宋四家”的第三位。

米芾·苕溪诗帖

苏东坡可谓一代宗师苏轼的书法同样自成一家,而且,水平极高,是当时书坛导师。原版“宋四家”中,竟然有黄庭坚、蔡京都得到过苏东坡的指点。如果以蔡卞为当时第一,也是得益于苏轼的点拨。恐怕,“二蔡”名重书坛,也是借助了老师的名望。

东坡书法师承二王,由颜真卿而入徐浩,得五代杨凝式妙法,以李邕为形质,得北碑之笔法。黄庭坚曾经在《山谷题跋》中这样评价苏轼书法:“语意高妙,似非吃烟火食人语。非胸中有数万卷书,笔下无一点俗气,孰能至此!”

黄山谷这样的评价可谓恰如其分,直入苏书之魂。书法是一种高雅艺术,非书法而书法,假如仅言书法,不过是一种技艺。苏轼的学问以及文化修养,恐怕古今无出其右者。所以,苏东坡的书法充满了文人精神,确如黄庭坚所言“孰能至此”。学苏书者,必得其文化内涵,到手则雅气怡人,华丽高贵,即便是追求至美的赵孟頫,也绝难透露出苏东坡书法中所蕴藏的大美气质。

黄庭坚在《跋黄州寒食诗》中说:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。”

山谷对《黄州寒食诗》敬佩有加,这也难怪这件作品被后世誉为“第三行书”,仅次于《兰亭序》、《祭侄文稿》。

苏东坡自己评价道:“我书造意本无法,自出新意,不践古人。”蔡京、蔡卞之所以弃蔡襄而师从苏轼,正是其创新精神,以一种文人的超然和洒脱,师古不泥古,一洗苏子美、蔡襄等人过度拘泥古法之积弊,开创了一代书风。此后,有宋一代都是尊崇苏轼的“自出新意,不践古人”,这才有了黄庭坚、二蔡,乃至米芾这样的区别于魏晋以来的书法大家。

从这个意义上讲,苏东坡称得上是北宋新书风的开创者,说他是一代宗师似也毫不为过。苏东坡的字绝对不差,行书水平相当高,只是难学。“宋四家”各具风格,本质上并无高低之分。综合考量,施耐庵以苏轼为“宋四家”之首,绝对是正确的。

苏轼·赤壁赋

《水浒传》列举“宋四家”是为了故事的需要,但若没有前人的说法,也难以无中生有。所以,施耐庵这个排名得到了后世的高度认可。

在宋代书法四大家中,苏轼的书法并非最好,为何却居四大家之首?

谢谢你的邀请!

我是杨炳升。

对于宋四家苏,黄,米,蔡的书法,就书法而言,应该说是各有千秋,各自都有着各自的风格。

说苏轼的书法居四大家之首,一是他的书法确实可以,留下了很多的墨迹。

二是一首《寒食帖》被列为三大行之一,这在很大程度上得益于他的文采。

三是人家就是一个大文豪,心胸开阔,人品格调极高。给我们留下了那么多的脍炙人口的诗词歌赋,是其他人所不能比的。

天下三大行书,都是即兴而作,即兴而书。

《兰亭序》写景抒怀,文笔之流畅,当称千古奇文。

巜祭侄文稿》,颜真卿怀着极其伤痛和悲愤的情况下写就,涂涂改改,却充满着家国情怀。

《寒食帖》,从文中看出了苏轼的囧境,同时,也展示了苏东坡幽默风趣的一面。这就是一代才子身处逆境中内心强大的真实写照。

对于苏轼其人,好多老师在答题中说的都非常详细和深刻,本人只是受邀胡侃两句,不着边际,还请走过路过的朋友和老师们多多批评指正!

本人在此提前一并谢谢啦!

[作揖][作揖][作揖]

祝大家天天开心快乐!

[祈祷][祈祷][祈祷][玫瑰]

在宋代书法四大家中,苏轼的书法并非最好,为何却居四大家之首?

在中国古代历史上,有两个"天才"式的完人,一是思想,政治.军事方面的王阳明,一生"立徳;立功;立言"做到三立。一个文弱书生懂兵法,通周易,从未打过败仗。创立"知行合一"学说。再一位就是文学艺术领域的苏东坡。

在诗词艺术上他既有"大江东去,浪淘尽,千古风流人物"的大气磅礴; 也能来"转朱阁,低绮户,照无眠,不应有恨……但愿人长久,千里共婵娟"的万千柔情。

一 苏东坡他就是书法。书法就是他,他的书法表达,根本就不需要伪装和矫饰;只是追求一个"真";

苏东坡并没有死乞白赖,营营苟且,煞有介事地要当大书法家,他只是把书法看成是表达内心感受的工具,浑然天成,他的书法"清水出芙蓉.天然去雕饰"。

他自己说:“我尝好之每自笑”,书成“谬被旁人裹”。因此,苏东坡是中国历史上极其罕见的用书法书写人生的书法家,他的书法实践、书学思想高度统一、高度契合的人。

正如《宋人轶事汇编》记述他的自己说"某平生无快意事,惟作文章,意之所到,则笔力曲折,无不尽意。自谓世间乐事无逾此矣。”

他在《题笔阵图)中也写道:“笔墨之迹,托于有形,有形则有弊。苟不至于无,而自乐于一时,聊寓其心,忘忧晚岁,则犹贤于博弈也。”

文章如此,书法亦然。既然是一种快意的流露和表达,自然就无须做作、无须矫饰、无须流露和表达得那么不快意。书法是其生命人格的观照。

二 看看历代大家对他的评论,陆维钊先生断言“宋人之书,当以苏轼为第一”。清代杨守敬写《学书迩言》称“苏东坡书,自是有宋第一,流传既多,沾溉亦众;二王后独出冠时,别开生面”。

他同时代黄庭坚则说出了为什么苏东坡排第一?论述最贴切:“东坡道人少日学兰亭,故其书姿媚似徐季海,至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲似柳城悬。中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下、忠义贯日月之气,本朝善书,自当推为第一。数百年后,必有知余此论者。”

整体意思就是说~苏东坡的书法和他的人格魅力、文采风流已经融为一体。

苏轼自己说:“古人论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。”这话仿佛是针对他自己说的。要理解苏东坡的书法,必须理解苏东坡本人 太丰富了,经历丰富,思想丰富,情感丰富,艺术成果丰富

三 从书法功底来和代表作说,也无论是学二王、学颜体,还是学杨凝式,虽然书法风格因时、因势不同,但是其书法里本质的核心东西一天都没有变过。所以他才被历代书法家推举为宋代书法代言人。

在书法佳作上,他既有楷书《醉翁亭记》,《表忠观碑》《北游帖》等千古佳作,又有天下第三行书《寒食帖》《前赤壁赋》;《治平帖》《跋怀素自叙帖》等行书,还有大草《梅花诗帖》《奉喧帖》等草书。

堪当宋代书法第一把交椅的位置。有人说米芾书法好,其实米芾也只是行书好,他的楷书还没有黄庭坚出色。更不要比肩苏东坡了。

四 在书法理论和流派上,没有了苏东坡,宋代"尚意书风"不但会是一盘散沙,各自为战,而且难以形统一的书法潮流。并且会难以与唐代或晋代抗衡。

东坡说:吾书意造本无法,点画信手烦推求"。“吾书初无意于佳,乃佳尔"。

他进一步开创性提出:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神"。他指名道姓地颠覆前人的"唯笔法字匠"论。提出好的书法要包括三方面,"作字之法,识浅、见狭、学不足三者,终不能尽妙”。

五 再从书法实力来论,宋代最好的四大家"苏蔡米黄"里,米芾是公认仅次于苏轼行书最好的书法家,但"天下三大行书"里为什么没有米芾的书法?因为书法不仅仅是炫技。不是八面出锋式的左右逢源,还在于书法是讲天人合一,书法是要表达感情和境界,比如。无论《兰亭序》《祭侄稿》,《寒食帖》,哪一个不是有感而发,真情实感的完美抒发?

苏东坡所追求的书法正是书法的最高境界,他与生俱来,漫不经心的对书法的自信和书写,

与黄庭坚毕生都在检讨自己的书法缺失,米芾刻意计较自己书法的功巧形成了鲜明的对比,宋代尚意书风在苏东坡这自信,自得,自负。自如与豪迈,不经意间推向了浑然天成的巅峰状态。

苏东坡之所以高于宋代那些书法大家,在于他是那种内心世界、为人处世上,和完美的人格上。因此,读懂了苏东坡的人生,也就读懂了苏东坡的书法。也就读懂了为什么苏东坡是宋代书法领袖人物。

在宋代书法四大家中,苏轼的书法并非最好,为何却居四大家之首?

通才通吃

苏轼的书法并非最好,为何却居宋代书法四大家之首?个人以为至少有两个原因:

一是所谓的书画。

几千年来,中国的书画,说到底是名人书画,既然是名人书画,那就看谁的名气大,谁的成就就高。即使现在,只要是名人,只要敢提笔写字,就能被尊之为书画家,甚至就能拍卖出高价。

二是苏轼的名气。

宋代书法四大家也是如此,苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄个个都是名人,这其中,虽然蔡襄地位最高,但要说到名气的大小,还是苏轼的名气最高。苏轼的名气为啥最高?因要在中国,苏轼就像是完美文人的代表,要才气有才气,要风度有风度,要境界有境界……单以才为论,作诗能能“苏黄”代表宋诗,作词能开“豪放派”之先,作文能跻身“唐宋八大家”之列,作画能开创”湖州画派“……无论在哪个领域,苏轼的名气都是杠杠的,甚至就是吃,也能吃出”东坡肉“、”东坡肘“……就像现在名气可以变现流量一样,苏粉多,所以在书法上,即使与“黄、米、蔡"并列,爱屋及乌,推崇他为首的也多。所谓”文无第一,武第二“一样,书法也一样,公说公的好,婆说婆的妙,说苏轼的书法为第一,也并不是完全就没有道理。何况历代大家都有多人推崇,如陆维钊先生断言“宋人之书,当以苏轼为第一”。清代杨守敬写《学书迩言》称“苏东坡书,自是有宋第一,流传既多,沾溉亦众;二王后独出冠时,别开生面”。

总之,有当时这么一捧,后世这么一传,即使苏轼的书法并非当时最好,也可以雄居宋代书法四大家之首了。

在宋代书法四大家中,苏轼的书法并非最好,为何却居四大家之首?

宋代四大家中,苏轼达到了“七十而从心所欲,不逾矩。”的境界

虞世南《笔髓论》【释行】……

行书之体,略同于真。至于顿挫盘礡,若猛兽之搏噬;进退钩距,若秋鹰之迅击。故覆笔抢毫,乃按锋而直行,其腕则内旋外拓,而环转纾结也。旋毫不绝,内转锋也。加以掉笔联毫,若石璺玉瑕,自然之理。亦如长空游丝,容曳而来往;又以虫网络壁,劲而复虚。右军云:“游丝断而能续,皆契以天真,同于轮扁。”羲之又云:“每作一点画,皆悬管掉之,令其锋开,自然劲健矣。”…

有白居易 (唐) 诗……

倦鸟暮归林,浮云晴归山。

独有行路子,悠悠不知还。……

忘情于山水之间,飞鸟归林的气韵。

黄庭坚笔势仍然有徘徊踯躅感,未能纵心奔放。

米芾刷字气势飞动,有故作高深的套路。

蔡襄书法留恋楷书规矩,写的精熟而已,缺乏潇洒气势。

综合考虑,从行书的法则看,苏轼当之无愧名列宋代四大家之首。

图片来自网络。

在宋代书法四大家中,苏轼的书法并非最好,为何却居四大家之首?

书法是文坛的事,文坛的事当然文人说了算!

难道有宋一朝还有比苏轼更著名的文人吗?别说是宋,就是放诸整个中国历史,说到文人又有几个人敢说自己比苏轼强呢?

所以嘛,苏轼当然第一!尽管苏轼的书法不如米芾,可是米芾怎么与苏轼比呢?说来米芾还是苏轼在书法上的弟子呢!

别人当然没有什么疑议!黄山谷戏说苏轼的字是石压蛤蟆,可是那真的是戏言!因为黄山谷的字确实不见得比苏轼高明。而米芾不同,米芾说苏轼是画字,那是真的不服!画字是什么?慢!慢代表什么呢?控笔能力不成,能力不强!米芾能服呢?可是,即使不服也无能为力。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。