《红楼梦》中林黛玉初进贾府,为什么对贾府的情况了解那么清楚?

这个问题问得很有水平,以我的理解,题目应当有两层意思:其一,林黛玉还没进贾府之前,就对贾府的情况了如指掌。其二,林黛玉进了贾府,很快熟悉了情况,对贾府了解得非常清楚。

原著中写了第二种情况,林黛玉初入荣国府,见到贾母、王熙凤等人后,便由老嬷嬷的引路,全景观看了贾府。书中以林黛玉的视角,介绍了当时的荣国府,以及荣国府贾家的主要家庭成员。因而,林黛玉初进贾府,就把贾府的情况了解得很清楚了。

但是,林黛玉没进贾府之前,为何对贾府了如指掌呢?《红楼梦》中有这样的暗示,有这样的情节吗?

贾家荣国府深藏玄机林黛玉在贾雨村的陪护下,从扬州来到了都京,进了荣国府。从文本故事看,林黛玉似乎是“初入荣国府”。也就是说,在此之前,黛玉从没有到过外祖母家。因而,书中写道:“黛玉方进入房时,只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来,黛玉便知是他外祖母”。

林黛玉没见过外祖母,而是凭年龄和当时的情景猜出来的。随后,贾母介绍了大舅母邢夫人,二舅母王夫人,也从旁证明林黛玉此前根本就不认识这两个舅母,她确实是第一次进贾府,说“林黛玉初入荣国府”,恐怕也合乎作者的原笔原意。

见过外祖母、舅母和琏二嫂及迎春、探春、惜春等,林黛玉就由两个老嬷嬷带着,去见大舅、二舅。虽然因各种原因没有见到这两个舅舅,但黛玉却几乎游遍了荣国府。书中细细描写了荣国府的结构,重点写到了三个地方。这三个地方,就是荣国府所深藏的玄机。荣国府有什么玄机呢?

其一,贾赦住在黑油大门中。黛玉去看舅舅,当然是先看大舅贾赦。邢夫人携了黛玉的手,上了训骡车,“出了西角门,往东过荣府正门,便入一黑油大门中,至仪门前方下来”。荣国府是一座国公府,当是“红楼梦”中的朱楼,主色调是红色才对,为何出现“黑油大门”呢?

黑油大门,意味着这里的主人已经故去,也就是说,贾赦本是大行之人,所以,他的夫人不叫贾夫人邢氏,而叫邢夫人,那就是大行夫人的意思。这层意思意味着什么,咱们下文再讲。

其二,王夫人起居室有三条金钱蟒。没见着贾赦,黛玉继续往前走,先到荣禧堂,然后到了王夫人的居所。为行文方便,这里先讲黛玉在王夫人这里所看到的场景。书中说,“原来王夫人时常居坐宴息,亦不在这正室,只在这正室东边的三间耳房内。”

王夫人时常居坐宴息都不在正室,而在正室东边的三间耳房内,这说明什么?难道王夫人不是贾政的正室?林黛玉到了王夫人这里,看见“临窗大炕上铺着猩红洋罽,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥。”

与邢夫人一样,王夫人应当叫做贾夫人王氏,之所以把她叫做“王夫人”,恐怕是要以“王”加“蟒”,隐喻王莽。王夫人为何隐喻王莽呢?请看下文。

其三,荣禧堂玄机重重。王夫人居室的金钱蟒其实早就出现,王熙凤出场时,就戴着一条项圈,这条项圈叫做“赤金盘螭璎珞圈”。螭,是没有长角的龙,就是大蟒。荣禧堂中便摆着一张“大紫檀雕螭案”。贾宝玉出场时,则戴的是“金螭璎珞”。王夫人居室的三条金钱蟒,都得到了照应。

螭,又是龙之九子之一,“荣禧堂”便是一块“赤金九龙青地大匾”,这也是金钱蟒、金螭的来历。螭是龙之,也就是皇帝之子,荣国府是皇帝敕建,“荣禧堂”是皇帝御笔,那么,荣国府就是一座王府而不是国公府。说荣国府是一座王府,荣禧堂中至少还有两个物件可以佐证。

第一件就是摆在大紫雕螭案上的“金蜼彝”,蜼,是一种长尾猴,隐喻建立于猴年,亡于猴年的明朝。金,是金陵之金,大明曾经的都城。朱元璋说,他们朱家出自金陵句容朱家巷,元籍淘金户,金,就暗示了朱元璋。所以,荣国府是一座明代藩王府。

第二件就是“座上珠玑昭日月,堂前黼黻焕烟霞”这副对联,以及这副对联的落款“同乡世教弟勋袭东安郡王穆莳拜手书”。日月就是“明”,穆莳,就是木石前盟的“木石”。荣禧堂、穆莳,东安郡王,暗藏了第十一代桂林靖江王朱履祜的谥号“荣穆王”。

作者之所以让林黛玉全面了解贾府的情况,其原因便在于此。文本故事中,林黛玉的确是初入荣国府时,便了解清楚了贾府的情况。那么,文本故事背后,林黛玉原本就知道这些吗?

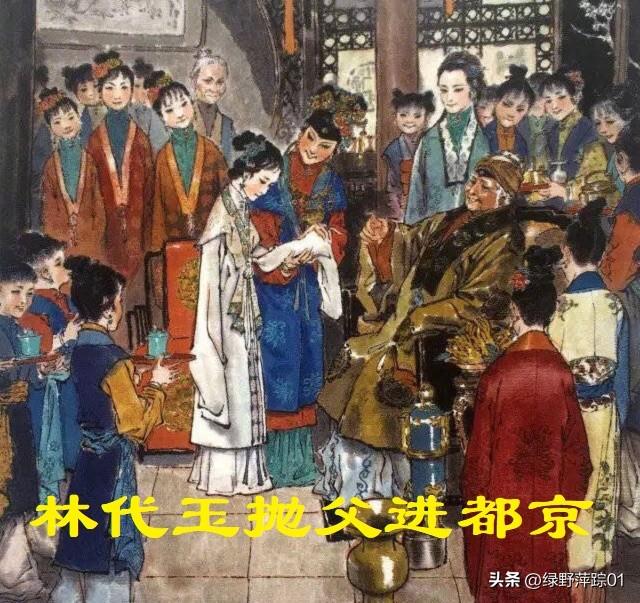

养荣丸暗示木石前盟所有《红楼梦》的版本中,第三回的回目都没有写“林黛玉初入荣国府”。比如,庚辰本写的是“贾雨村夤缘复旧职,林代玉抛父进都京”,甲戌本则是“贾雨村起复金陵城,荣国府收养林黛玉”,其他诸本大致都是“託内兄如海酬训教,接外孙贾母惜孤女”之类。也就是说,林黛玉恐怕还不是第一次进荣国府,此前应当来过。

林黛玉有可能小时候去过荣国府,但因为年纪太小不记事,不一定了解贾府的情况。但是,书中有一个细节,却说明林黛玉原本就对荣国府的情况很熟悉,这次,她是回到自己的家中了。

贾母见到外孙,想起了贾敏便与黛玉抱头痛哭。哭罢之后,便问黛玉得的是什么病,吃的是什么药,黛玉仔细回答了外祖母的话,说:“如今还是吃人参养荣丸。”贾母接过黛玉的话,说道:“正好,我这里正配丸药呢。叫他们多配一料就是了”。原来,贾府也在吃养荣丸,能不吃吗?养荣丸,就是养荣国府之灵丹妙药。

林黛玉说,人参养荣丸是癞头和尚的方子,三岁时,癞头和尚就要把黛玉度化去,林如海、贾敏不同意,这才作罢。这一细节,就与甄英莲“撞车”了。《红楼梦》的作者老实吹嘘自家写得如何如何,为何会出现雷同的情节呢?

原来,癞头和尚才是贯穿《红楼梦》的一条完整线索,这个和尚在书中有三个阶段的形象:一僧一道中的“那僧”,给薛宝钗“海上方儿”、配制了冷香丸的秃头和尚,要度化甄英莲、林黛玉、制造了养荣丸的癞头和尚。这三个不同的形象,象征着明朝由盛转衰直至灭亡的三个阶段,癞头,便暗示“那僧”的头上没了“光明”,朱楼中人便不能“沾光(詹光,蟾光)”了。

癞头和尚其实就是“甄宝玉”,第一回书前半部分全部写的是“甄宝玉送玉”。甄宝玉送玉,其实说的是朱元璋把“玉”送到了荣国府,贾宝玉衔玉落草就是“甄宝玉送玉”。这块玉,原本是一块顽石,经“那僧”点化而变成通灵宝玉。荣国府是桂林靖江王府,也就是“木”,“木石前盟”讲的就是“甄宝玉送玉”,是朱元璋缔结的桂林靖江王之“前盟”。

林黛玉仿佛与外祖母对上了“暗号”,因为“养荣丸”,便暗藏了“木石前盟”。因为有“前盟”,来荣国府之前,林黛玉就一定知道贾府的情况。

“木石前盟”究竟是何寓意癞头和尚度三岁的甄英莲、林黛玉,作者写的是一段真事,这段真事记载于《明实录·太祖高皇帝实录》之中。事情大致是这样的:

(太祖)常遘疾,抱之佛寺,寺无僧,复抱归,见室东檐下一僧面壁坐,顾仁祖曰:来。乃以手抚摩上顶。旦日,疾遂愈。后复疾,仁祖念前梦之异,欲俾从释氏。不果,既而徙居钟离之西乡,后迁太平乡之孤庄村。……

林黛玉在荣国府穿行,重点写了东屋,“往东过荣府正门”是贾赦的黑油大门,“往东转弯”是荣禧堂,“正室东边”是王夫人起居的三间耳房。这样写,大概与这段记载中的“东檐”有关。仁祖是朱元璋的父亲朱五四、朱世珍,抱着小重八被和尚摩顶,但又没有把重八送进佛寺,不就是甄英莲、林黛玉三岁时的故事吗?

这样的“历史重现”,又引出另外一段历史,这段历史就是朱元璋于洪武三年(1370年)封了九大藩王,也就是荣禧堂中的“赤金九龙青地大匾”所隐藏的“九”字。这九大藩王中,因有人篡夺过皇位,因而以“龙”为喻。朱元璋恢复周朝封建制,以皇子守国门,应当封的是皇子亲王,但九大藩王中,却有一位非皇室成员,那就是桂林靖江王,即书中的荣国府贾家。

桂林靖江王一世是朱元璋大哥朱兴隆,书中以陪护林黛玉的贾雨村象征,贾雨村就是“兴隆街的大爷”。靖江王二世,是朱兴隆之子朱文正,贾政,就是“假文正之名”。林黛玉的大舅住在“黑油大门”中,救母是大行夫人,也就意味着故事的背景早就不是靖江王一世、二世时代了,书中写的是“荣穆王”,也就是第十一代靖江王及以后的故事。

朱元璋封的是朱兴隆之孙、朱文正之子朱守谦为桂林靖江王,也就是书中的“木”。林黛玉是绛珠仙草,就代表了“木”。“绛珠仙草”其实被很多朋友误读,说是一种草。其实,这是一种紫红色植物、开紫色花的泽兰,也就是书中的“兰”。泽兰又叫“地参”,所以,林黛玉吃的是“人参养荣丸”。

朱元璋于洪武五年敕建靖江王府,这座王府仿金陵王城式样以石头筑成,是小石头城,小金陵城。王府坐落于漓江之岸,漓江的源头是灵渠(灵河),城中有石头峰独秀峰——这就是“西方灵河岸上三生石畔”。三生石,隐喻实际到任的是靖江王三世,以及靖江王三起三落,三代靖江王都被皇帝处死,但藩府却一直没有被撤销。

漓江与湘江同源,故而,林黛玉是“潇湘妃子”。后来,靖江王朱亨嘉之子朱若极又到全州湘山寺出家,都是书中的“湘江”、“潇湘”。

这就是《红楼梦》中的“木石前盟”,是朱洪武亲自缔结的。所以,绛珠仙草是赤瑕宫的仙草,她难道不清楚贾府的情况。说白了,林黛玉才是赤瑕宫派来的荣国府之主,贾宝玉不过是赤瑕宫神瑛的侍者,类似于贾府中的佣人而已。

贾宝玉“都道是金玉良姻,俺只念木石前盟”,这是一句谋反的话,因而,荣国府“终身误”。历史真实中,崇祯死后的第二年,荣穆王之子朱亨嘉在桂林靖江王府自称监国,以“洪武”为年号,篡夺了大明皇统。

当时的南明皇帝隆武帝派兵镇压,活捉了朱亨嘉,“寻命掌锦衣卫事王之臣缢杀之,托言暴疾死”。这就是林黛玉“玉带林中挂”,以及书中隐伏的黛玉死于药石的历史来源。

朱亨嘉死后,其部下追谥他为“平帝”。王夫人的侄女王熙凤“协理宁国府”,就是这段历史在书中的隐写,因而,她的身边就有一个“平儿”。《红楼梦》中,以西汉平帝反衬王夫人,篡夺平帝皇位的就是王莽。所以,王夫人就是王府人,不住在正室,说明靖江王不是朱家正宗皇统。靖江王造反,就是王莽篡位,王夫人加上金钱蟒,就是“王莽”。

“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时”,贾政,字存周,以这两句诗说王夫人,那是再恰切不过了。

林黛玉是“木石前盟”的代言人 ,因而,作者以她的视角交代了荣国府,暗藏了荣国府的玄机。无论从文本故事,还是书中隐喻来看,林黛玉都十分清楚贾府的情况。

《红楼梦》中林黛玉初进贾府,为什么对贾府的情况了解那么清楚?

提问者的问题好像是说,林黛玉对贾府情况了若指掌,其实不然,在《红楼梦》第三回中多处细节说黛玉是小心的,谨慎的。(不多赘述)

黛玉对荣国府的情况只是听母亲贾敏讲过,贾府气派而且规矩多,所以黛玉谨言慎行,处处留心。

有的读者说是这里有林黛玉之母贾敏的平时教育引导有关,我极为赞同,但我有所补充的是,林黛玉的父亲林如海那是前科探花.后来升为巡盐御史之职。

很多时候用句俗话说,也是吃过见过的,中间有很好的家庭教养。又有像贾雨村这样多个老师文化教导,行为规范上又有教引嬷嬷。

加之黛玉天性聪慧,才有林黛玉行为举止的得体,谨慎,令贾府上下人等敬佩三分。

我是芬芳,随笔生香。

《红楼梦》中林黛玉初进贾府,为什么对贾府的情况了解那么清楚?

林黛玉初进贾府之前,听母亲贾敏提及过一些主要人物,如自己的外祖母史老太君、琏二嫂子王熙凤,还有一个混世魔王的表哥贾宝玉等。这些人物关系,对于有着众多亲属关系的人来说,提到并记住并不是什么太难的事,何况天资聪颖的黛玉。

只不过,这些人对于黛玉来说,未曾谋面,也只是听说过而已。除了这些亲属关系,黛玉初进贾府,小说还详细描绘了贾府的建筑格局、陈设布局,以及从这些人物关系和环境描写里所传达出的贾府奢侈豪华之派。这些东西,其实黛玉并不是了解地那么清楚。只有第一次进入贾府,耳闻目见,才能切身感受到贾府的气派。母亲贾敏虽曾对黛玉说过,“外祖母家与别家不同”,但是进贾府前黛玉所见的“这几个三等仆妇,吃穿用度,已是不凡了”,已经超出了黛玉的想象。

因而黛玉进入真正进入贾府之前,已经是“步步留心,时时在意,不肯轻易多说一句话,多行一步路,惟恐被人耻笑了他去”。如此谨小慎微的性格,加上自娘胎里带来的天资聪颖,黛玉的行为举止颇为得体妥帖,貌似对贾府的情况早已是一清二楚。

其实不然,黛玉能够知晓的也就是主要亲戚之间的关系,对于贾府这种高门望族的言谈举止、容貌性情和生活习惯等,并不了解。以一句“‘我来迟了,不曾迎接远客”而先声夺人的王熙凤出场时,黛玉心里想的是“这来者系谁,这样放诞无礼”,感到十分诧异。

而当宝玉浓墨重彩地出场之前,黛玉心里所想只不过是母亲告诉自己的,这个表哥是个不喜读书而只喜欢在内帏厮混的混世魔王。因而她对宝玉形象的预设,“这个宝玉,不知是怎生个惫懒人物,懵懂顽童?”黛玉见过众姐妹之后,又一一去拜见两个舅舅,虽未谋面,但行为举止也表现得落落大方、恰如其分。毕竟,黛玉也是出身在书香世家,又有母亲贾敏之遗风,这正如贾雨村所评价的那样,“—度其母必不凡,方得其女,今知为荣府之孙,又不足罕矣”。

等到晚上用餐的时候,黛玉的谨小慎微和天资聪慧又被凸显出来。凤姐拉黛玉坐在左边第一张椅子那,黛玉一开始也是百般推却,惟恐不适。等到贾母发话,黛玉才明白这是贾府的规矩,自己应该坐在那个位置。饭后见下人把茶端上来,黛玉曾听从父亲教导饭后不宜饮茶,“见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来,因而接了茶‘。因为之前就看到有人人捧过漱盂来,黛玉也学着同众姐妹一样漱了口吐出来,再去接刚端上来的新茶喝。

这些细节都说明,黛玉对于贾府的生活习惯和人物性情并不十分了解。后面宝黛初见,宝玉因为黛玉没有通灵宝玉而肆意摔打、状如疯魔,又惹得黛玉在睡觉前黯然垂泪、心生愧疚。这也体现了黛玉对于宝玉性情的生疏,缺乏了解。黛玉初进贾府,以她的视角,为读者描绘了贾府的奢侈华贵、繁华似锦,还有贾府上下主要的人物关系和容貌性情。纵使贾母再怎么疼爱怜惜,生活在这么一个深宅大院,年幼的黛玉不可能不徒增寄人篱下的流离之感。

这么繁琐的规矩,如此纷杂的人群,也只有靠自己“步步留心,时时在意”的谨小慎微”方能适者生存。纵使如此,黛玉也感受到了“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”。如此看来,黛玉对贾府的了解远远是不够的。

《红楼梦》中林黛玉初进贾府,为什么对贾府的情况了解那么清楚?

谢邀请;这里先着重介绍一下林黛玉;林黛玉的父亲是前科探花,做过巡盐御史之职。受父亲影响熏陶下天性聪慧,举止得体,温温而雅深受贾府上下所有人喜欢。

初进贾府前,其母贾敏介绍过贾府如何繁荣气派且规矩较多,在“红楼梦”三四回中多处细节描绘中,了解到林黛玉谨慎言行。

《红楼梦》中林黛玉初进贾府,为什么对贾府的情况了解那么清楚?

这个问题的关键词是“初进”,它直接关系到林黛玉的年龄和对这个问题实事求是地解答。“初”本义是开始,初次。“进”是走进等义,那么,“初进”应该是“初次走进”、“首次走进”、“第一次走进”的意思。如果,按照这个词义进行计算,林黛玉初进贾府,年龄是6岁。请问:一个6岁的孩子,对贾府情况了解那么清楚可能吗?

林黛玉初进贾府时6岁。在家时接触最多的是她父母,另外一个人就是贾雨村,他教林黛玉读书一年。

林黛玉

林黛玉6岁之前对贾府的情况了解,都是通过她的父母知道的。那个时候,贾雨村对贾府详情并不了解,以后,通过林黛玉父亲林如海,才结识了贾府贾敬。这说明,林黛玉对贾府的情况,都是听父母讲的,与贾雨村无关。

首先是林黛玉的母亲贾敏对她讲了一些贾府的情况。贾敏是贾府的掌上明珠,宝贝女儿,她肯定会对自己的女儿经常提起娘家的事。例如,贾母了、她的哥哥贾政了、嫂子王夫人了、她的侄子贾宝玉了等等。贾敏还会把他们与自己在一起玩耍的事讲给林黛玉听。这些事林黛玉肯定是怀着单纯的,十分感兴趣的好奇心听得,而且还听进去了。

其次是林黛玉父亲对她讲了贾府家的一些情况。他对林黛玉讲贾府的情况,仍然是讲人、讲人与人之间的关系。当然都是从正面讲的,人物关系讲得也比较肤浅、简单,没那么复杂。对贾府的身份、经济情况可以说基本没涉及到,只是讲了她姥姥的好,她舅舅的好,全家的和睦,家庭的好。目的就是教育林黛玉不要忘了这门好亲戚。

第三,林黛玉去贾府之前,林黛玉父亲肯定叮嘱过她。林如海讲了许多北方人的生活习惯与规矩,又一遍遍地嘱咐、交待,到了贾府姥姥家,一定要听话,守规矩,有什么事找姥姥。要和大舅、大舅妈、二舅、二舅妈、表哥贾宝玉等亲戚搞好关系,然后,再叫女儿林黛玉复述一遍,这才放心撒手。

林黛玉父母的教导,深深地刻印在林黛玉的心中。再加上林黛玉读了些书,也懂些礼节,给人感觉是一个早熟的很懂事的孩子,她到了贾府肯定会少言寡语,不会招惹事端的。

林黛玉是个很聪慧的孩子,人小心大。虽然对于姥姥家的贾府只是听父母的介绍,并且自己在去贾府之前父亲也有交代和叮咛,这些对林黛玉帮助很大,但是,最关键的还是要自己去实践相处。毕竟林黛玉是从南方到了北方,家庭境况再怎么相似,其生活习惯也不会是一样的,这些都需要林黛玉仔细观察去做。这对于一个6岁的孩子,是很大的重要的考验。

林黛玉到了贾府姥姥家很听话。她真正做到了寡语少言,多听多看,学着适应新环境。例如,贾府吃饭上两道茶,一是漱口;二是喝茶。这个习惯在林家是没有的,但是,一个6岁的孩子,能默默无闻地通过观察,然后,自己再去照着做,慢慢地适应,这的确是很了不起的。比较起现在6岁的孩子,真是强多了!

林黛玉虽然年龄小,却学会了察言观色。例如贾母问她读没读过书?林黛玉听母亲讲过,姥姥不希望女孩子有过多的学问,因此,很谦虚说没读多少书。当她面对表哥贾宝玉问这个问题时,她也是淡淡地说,只读了一年书。可见林黛玉是何等地谨慎小心了。

尤其是她去拜见王夫人,王夫人有意考验一个6岁的孩子。王夫人把林黛玉舅舅的座位有意让她坐,当时林黛玉不知道那是她舅舅贾政的座位,但是,她灵机一动,通过分析判断,认为那是舅舅贾政的位置,自己不能去坐,王夫人再怎么客气地嚷嚷,林黛玉就是不坐,而是坐在了旁边一个凳子上,无奈,王夫人只好拉着林黛玉坐在了自己身旁。从这点小事上,看出了王夫人素质太差!林黛玉受父母礼教规矩的影响有多深了。别忘了,她可是个6岁的孩子啊!今天6岁的孩子,什么舅舅不舅舅,早跳到舅舅座位上去了。

林如海

在林黛玉那个封建社会里,繁琐的礼教规矩,即便是成年人也是很难把握好的。可是林黛玉听了父母的话,来到姥姥家,中规中矩,不多言不多语,很有大家闺秀的范,不得不令人赞赏她,喜欢她,别忘了她仅仅是个6岁的孩子啊!多懂事啊!当然,这都是表面现象,实际上,林黛玉对贾府的了解还是很不够的,根本谈不上对贾府情况了解的那么清楚。

总而言之,林黛玉进贾府才6岁,对贾府情况了解的不那么清楚,只是从父母那里得知了一些情况。但是,林黛玉聪明灵活有智慧,她能在最短的时间内,灵敏地遵照父母的话,很快适应了贾府的生活习惯,尤其是在礼节上,不得不令人叹服。《红楼梦》中林黛玉初进贾府,为什么对贾府的情况了解那么清楚?

谢邀。

所谓了解情况,得看从什么角度而言。黛玉初进贾府时只是幼童一名,再怎么了解,也不可能对贾府这样的豪门大户的情况十分清楚。但相比起她的年龄,她又确实表现出超乎寻常的机敏和谨慎,这种机敏和谨慎也确实建立在对贾府情况有一定了解的基础上。

黛玉对贾府的了解或者说进府后的应对有度,主要来源于两个方面。

一是黛玉母亲贾敏对她的耳提面命、教养灌输。

如果说黛玉对贾府的情况有什么事前的认知,进府后不过是一一对照验证的话,那就是整天听母亲描述的结果。书中有好几个地方就提到,贾府一些重要人物,黛玉从母亲那里早就知道了。

王熙凤出场时,“丹唇未启笑先闻”。黛玉正纳闷是什么人物可以这样放诞无礼,众姐妹就告诉她这是“琏嫂子”。这时书里这样写:

黛玉虽不识,也曾听见母亲说过,大舅贾赦之子贾琏,娶的就是二舅母王氏之内侄女,自幼假充男儿教养的,学名王熙凤。黛玉忙陪笑见礼,以“嫂”呼之。

黛玉虽然不认识王熙凤其人,但对她却不陌生,包括姓名、位置和关系、成长经历等等,黛玉都有所耳闻。告诉她这些的正是她的母亲贾敏。

又比如王夫人告诫黛玉,自己的儿子是个“混世魔王”,让黛玉不要理睬他。书里又这么写:

黛玉亦常听得母亲说过,二舅母生的有个表兄,乃衔玉而诞,顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混,外祖母又极溺爱,无人敢管。今见王夫人如此说,便知说的是这表兄了。因陪笑道:“舅母说的,可是衔玉所生的这位哥哥?在家时亦曾听见母亲常说,这位哥哥比我大一岁,小名就唤宝玉,虽极憨顽,说在姊妹情中极好的。况我来了,自然只和姊妹同处,兄弟们自是别院另室的,岂得去沾惹之理?”

看,宝黛尚未晤面,黛玉对宝玉的了解已经不少了,包括名字、衔玉而生的奇异传闻、和姐妹们关系好但是不爱读书、深受贾母宠爱等等关键且重要的信息。而这些,也是母亲贾敏一五一十告诉她的。

贾敏未出阁以前就是最受贾母宠爱的“金尊玉贵”的小姐,可以想象贾府就是她纵情自由的天地,她就没什么不能知道的。出嫁后的贾敏把娘家的情况这么详细地告诉黛玉,也说明贾敏出嫁后和娘家的联系依然密切,依然是贾母心头最疼的小女儿。贾敏早逝,贾母着急把黛玉接过去抚养,就非常合理了。

所以,黛玉之所以能够在进府之前就这么了解贾府的情况,得益于母亲和贾府的良好关系、密切关联。

二是黛玉自身的聪颖天性、谨慎作风。

黛玉进府时毕竟年幼,不管之前贾敏对她介绍过多少,她都只能有个粗浅印象而已。真正置身于这座人来人往的喧嚣府第,她得迅速熟悉眼前一张张陌生的面孔,熟悉各种繁复的礼仪起居流程,一桩桩一件件都不容易,但黛玉却能够做到进退得体,应对有度,这就不得不归功于她的聪明和良好教养了。

黛玉进府,书里花了很大篇幅描写从她的视角看到的一切。从荣宁街的风貌开始,一直到晚餐时仔细观察别人动态,有样学样地完成各个步骤,黛玉的细心和机敏表现得淋漓尽致。

举几个例子。

……黛玉度其房屋院宇,必是荣府中花园隔断过来的。

——观察邢夫人住地,就可以得知贾赦和邢夫人在荣国府中的实际地位。

……黛玉度其位次,便不上炕,只向东边椅子上坐了。

——座位尊卑有序,黛玉若是随着主人家的客气随便坐了,日后只会更加被王夫人看轻。

今黛玉见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来……

——审时度势,及时改掉旧习惯,只为迅速融入这个新家,减少麻烦。

黛玉便忖度着因他有玉,故问我有也无,因答道:“我没有那个。想来那玉是一件罕物,岂能人人有的。”

——不了解宝玉问自己有没有玉的用意,于是按照正常的人情世故恭维了一下宝玉,虽然结果出乎意料,但是这段内心戏足够反映黛玉的小心谨慎、步步为营。

所以,黛玉从进府伊始,就一直在不间断地观察和思考中,努力在最短时间内了解贾府的各种规矩和人情。这是一名幼女寄人篱下的心酸,但也是黛玉富有教养的表现。正因为她有这样一份谨慎和机敏,所以能够表现得宜,进退得体,从旁观的角度来看,自然也会觉得黛玉仿佛一进府就对贾府很了解似的了。

以上是头条号“海阔天空诗酒花”的回答。欢迎关注“海阔天空诗酒花”,海阔天空随便聊。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。