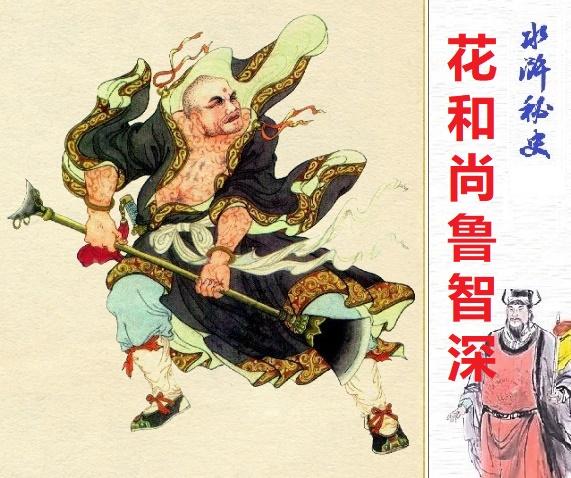

鲁智深身体素质那么好为什么会一夜之间圆寂?

鲁智深绝不可能一夜之间“圆寂”,按照续书的写法,花和尚那不是“圆寂”,而是自杀。正如题主所言,鲁智深身体素质非常好,除了自杀,是不可能坐着死去的。至于鲁智深是如何自杀的,续书没有交代,反正是不明不白地就死了。

续书中,鲁智深之死就是自杀,根本就不是什么“圆寂”。而以施耐庵原著来解读,花和尚鲁智深绝不可能是这样的结局。

征辽故事是续书的续书,鲁智深不可能自杀鲁智深大闹五台山,智真长老便将他推荐去东京大相国寺,去智清那儿讨个职事僧人做。临行之际,智真长老赠送了四句偈子:遇林而起,遇山而富。遇州而迁,遇江而止。

《水浒传》写到梁山大聚义时,故事就结束了。但是,鲁智深的这四句偈子,却没有得到完全的验证。尤其是“遇江而止”,这句涉及到鲁智深结局的偈语没有完全落地。于是,续书便伪造了一段故事,让鲁智深遇到钱塘江时,就“止”了。

续书说,梁山好汉征辽凯旋途中,宋江带着鲁智深来到五台山,拜谒智真长老。宋江得了四句偈子,又给鲁智深重新弄了四句江湖术士算命式的俗不可耐的俚句。说的是:逢夏而擒,遇腊而执。听潮而圆,见信而寂。

施耐庵的笔下,智真长老何等高僧,一则偈子道尽鲁智深修得佛道两家正果的艰辛之旅。这样的高僧,难道会自我打脸,半途修改自己的偈子?

与《水浒传》合订在一起的续书,总共有“四寇”,这“四寇”的故事是不同时期,由不同作者杜撰而成的。按照《水浒传》繁本、简本体系源流来看,征辽故事是最后才有的。也就是说,征辽是在征方腊,甚至是征田虎、王庆故事之后补写的。

历史真实中,梁山好汉招安之后,先去打方腊,然后才北上攻打幽州。大概是征方腊先写了,而梁山好汉死伤过半,再去征辽,那就写不成神剧了。于是,便颠倒历史,把征辽迁移到征方腊之前。而且,北宋攻打幽州遭遇了两次惨败,哪里还能破大辽?

“五台山参禅”是续书中的续书,那么,鲁智深“圆寂”肯定就是征方腊故事之后补写的了。所以,鲁智深一夜之间“圆寂”,就是个假故事,花和尚不可能自杀。

智真长老是何来历,为何能准确预言鲁智深前程续书中的智真长老,简直被写成了一个江湖骗子,他根本就不是原著中的得道高僧。不信,咱们既回到原著中,看看施耐庵笔下的智真长老是什么来头。

书中写道,赵员外带着鲁达来到五台山,请求智真长老剃度这个相貌凶顽的军汉。赵员外为何选择五台山呢?其原因是:智真长老,是我弟兄。我祖上曾舍钱在寺里,是本寺的施主檀越。

张员外说的这个原因,伏藏着两段历史。据《宋史·太祖本纪》中记载,赵匡胤曾经寄宿在襄阳僧寺,一个老和尚看了他的面相,便拿出自己的积蓄厚赠赵匡胤,告诉他"吾厚赆汝,北往则有遇矣"。赵匡胤以老僧的馈赠做盘缠,来到北方,遇到了后周太祖郭威,果然就此发迹。

赵匡胤做了皇帝后,一改柴世宗的灭佛政策,鼓励佛教发展。这大概就是赵员外说的,祖上曾舍钱在寺里。

《明实录·太祖实录》中则讲了这样一个神话故事:朱元璋遵照其父母“常许从释氏”的遗命,便去皇觉寺出家。在皇觉寺呆了五十天,因为粮食不够,寺里便遣散僧众。朱元璋被遣散后,来到合肥,遇到了两个紫衣人。此时,朱元璋患热病,两紫衣人“解衣覆上身,夹侍而卧,调护甚至。”

朱元璋病稍好,便在一座浮图塔下辞别两个紫衣人,一人来到了六安。途中,又遇到一个年迈的儒士,这个老儒给朱元璋算了一命,告诉他“今此行利往西北,不宜东南”。

朱元璋按照老儒之言,后来果然做了皇帝。

《水浒传》中的智真长老,同样是深通先天神数的高僧。书中说,五台山僧众听说要剃度那个形容丑恶,貌相凶顽的人,一齐反对。于是,焚起一炷信香,长老上禅椅,盘膝而 坐,口诵咒语,入定去了。一个时辰后,智真长老真魂归窍,对众人说,这个人上应天星,日后必得正果。鲁智深的正果是“汝等皆不及他”,也就是五台山所有的僧人,都难以成就鲁智深的正果。

续书却瞎写鲁智深“圆寂”而成了佛门正果,这样的正果,五台山所有僧众都有可能做到,怎么会是“汝等皆不及他”呢?

哪里来的江湖骗子,竟敢冒充智真长老上文的这两则故事中预言皇帝的老僧、老儒,应当就是《水浒传》中的智真长老,而续书中的智真长老又是个什么角色呢?我们不妨看看,这个假高僧实则江湖骗子的“智真”是副什么样的嘴脸吧。

“智真”长老一见鲁智深到了,劈头便是一句:“徒弟一去数年,杀人放火不 易”。原著中,智真长老认为鲁智深是自己的徒弟吗?智真、智清、智深分明是三个师兄弟,这是智真长老的意思,鲁智深的法号是智真亲自赐予的,当时就认鲁智深为师弟了。

这个让鲁智深一夜之间圆寂的老骗子,根本不是施耐庵以神秘老僧和老儒为原型塑造的一代高僧,更不是鲁智深的师兄,而是一个十足的江湖骗子,他根本不可能决定鲁智深的生死。

除了给鲁智深说了一则比江湖术士还要拙劣的“偈子”外,这个假智真还给宋江算了一命,同样是四句江湖骗子的话术:当风雁影翩,东阙不团圆。只眼功劳足,双林福寿全。

这四句偈子若是牵强附会地勉强解读,恐怕只有“当风雁影翩”、“东阙不团圆”还能照应后文燕青射雁,以及梁山好汉的结局。但是,其他几句说的是什么,便不知所云了。

演义小说中的“预言”,实际上是为后文故事做的铺垫或者伏笔,以吸引读者往下阅读。因为“五台山参禅”这段故事是插进去的,其作者只记得鲁智深的预言,写了花和尚一夜之间圆寂,却把宋江的预言给写丢了。

原本,续书作者把智真长老写成了一个江湖骗子,他的所谓的“预言”能兑现吗?

鲁智深为何是花和尚,他的正果究竟是什么《水浒传》中的鲁智深绝不是采花大盗,但为何叫做“花和尚”呢?当然,鲁智深的脊背上绣有花绣,便叫做花和尚了。问题是,他身上的花绣早就有了,为何又不叫做“花提辖”?

鲁智深为何叫做花和尚,还得从智真长老这里找答案。在预言鲁智深正果时,智真长老说:此人上应天星,心地刚直。虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净,正果非凡,汝等皆不及他。

“命中驳杂”之“驳杂”,就是“花”。智真长老知道,这个要剃度之人上应天星,天星就是后来的“天孤星”,是道家的星煞。剃度之后,便又是佛门弟子,佛道驳杂于一身,再加上脊背上的花绣,这便是“花和尚”。

既然是佛道两家集于一身,鲁智深的正果必定是佛道两家正果,佛门为何就霸占了鲁智深,强行让他自杀了呢?自杀算什么正果?

鲁智深、武松、加上二龙山的操刀鬼曹正,暗喻的是大明王朝的黑衣宰相姚广孝。姚广孝便是“道衍”,字独庵,号独暗老人,就是个“天孤星”。武松是虎面行者,姚广孝是形如病虎。鲁智深、武松都穿着皂布直裰(黑色僧袍),“操刀鬼曹正”则暗藏“曹操”,是一张宰相符码,三个人合成了黑衣宰相。

姚广孝亦佛亦道,帮助朱棣实现了王霸之业。所以,施耐庵以两个“太祖”的神奇故事,塑造了智真长老,并通过鲁智深“遇林而起,遇山而富。遇州而迁,遇江而止”,暗藏了天孤星花和尚姚广孝一生的经历。

如此,鲁智深还能一夜之间圆寂吗?

至于智真长老四句偈子中的“遇江而止”,则暗示的是明朝国运,火德运遇水而终止。这也是施耐庵以《明实录·太祖实录》为蓝本,塑造智真长老的本义所在。而姚广孝也曾经预言朱棣,说他可以做皇帝。于是,靖难之役爆发,而《水浒传》背后的真故事,隐藏的就是靖难之役。

鲁智深身体素质那么好为什么会一夜之间圆寂?

花和尚鲁智深身体那么好,之所以还在在杭州六合寺圆寂,他不是一般人认为的死,因为阎王爷是管不到他的,他倒可以管阎王爷。因此他是归西,也就是因为功德圆满,在这个时候、在这个地点,该归位了。你看他圆寂时腾云驾雾的姿势,就是告诉世人他不是死,而是上天,是回原籍。

鲁智深原来是西天佛祖座下的十八罗汉中一个罗汉,佛祖看到人世间太昏暗了,就令他下凡来打富济贫,他功德圆满,任务完成,该回去了,因为观音妈妈在召唤他了。圆寂前他写了颂子云

平生不修善果,只爱杀人放火。忽地顿开金绳,这里扯断玉锁。咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。他也是应运了智真长老的“遇林而起,遇山而富,遇州而迁,遇江而止”鲁智深是回佛祖那里去了,给我们留下的是无尽的惆怅和思念。

鲁智深身体素质那么好为什么会一夜之间圆寂?

水浒开篇涉及神魔。其中又出现了智真长老,罗真人这类活神仙,还有各种法术。鲁智深圆寂就不是什么特别难理解的事了!结合鲁大师性格,豪爽大气,嫉恶如仇,随遇而安,快意恩仇,天真无思虑,简直就不似人间性格。看林冲的踌躇隐忍,看武松的狠厉果决,一比之下,就觉得鲁大师的个性太单纯了。再加上他师傅对他除了受戒之恩,不管不问,断言他佛缘深厚,成就再自己之上。如此种种,让我一直认为,鲁大师就是佛国某大能执念显化,来世间懵懵懂懂走一遭,经历感悟。待他忽一日洞鉴其中因果,自然回归本我,安详坐化了!这和他圆寂时的竭诗完美应证——今日方知我是我!竭诗如下:平生不修善果,只爱杀人放火。忽地顿开金绳,这里扯断玉锁。咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。

鲁智深身体素质那么好为什么会一夜之间圆寂?

宋徽宗继位在1101年,方腊起义失败在宣和三年(1121年)。从高俅发迹,王进出逃,史进学艺到大闹史家庄遁走江湖遇到鲁达大概不过一、二年之间,鲁达出场大概三十五六岁,后来出家后在东京大相国寺遇到三十四五岁的林冲结拜,也能印证这一点。

大约二十年后梁山群雄打败方腊是,鲁大师的年纪大致也有五十五岁往上了。这个岁数在古代人中已经不小了。

再加上平日里喝酒吃肉不忌,身体胖大,嫉恶如仇脾气暴躁,内脏脂肪、血压及血脂水平应该很高。

关于其圆寂的经过,参见原文:

“且说鲁智深自与武松在寺中一处歇马听候,看见城外江山秀丽,景物非常,心中欢喜。是夜月白风清,水天共碧,二人正在僧房里,睡至半夜,忽听得江上潮声雷响。鲁智深是关西汉子,不曾省得浙江潮信,只道是战鼓响,贼人生发,跳将起来,摸了禅杖,大喝着,便抢出来。贼人生发,跳将起来,摸了禅杖,大喝着,便抢出来。

众僧吃了一惊,都来问道:“师父何为如此?赶出何处去?”鲁智深道:“洒家听得战鼓响,待要出去杀。”众僧都笑将起来道:“师父错听了!不是战鼓响,乃是钱塘江潮信响。”鲁智深见说,吃了一惊,问道:“师父,怎地唤做潮信响?”寺内众僧,推开窗,指着那潮头,叫鲁智深看,说道:“这潮信日夜两番来,并不违时刻。今朝是八月十五日,合当三更子时潮来。因不失信,谓之潮信。”

鲁智深看了,从此心中忽然大悟,拍掌笑道:“俺师父智真长老,曾嘱付与洒家四句偈言,道是『逢夏而擒』,俺在万松林里杀,活捉了个夏侯成;『遇腊而执』,俺生擒方腊;今日正应了『听潮而圆,见信而寂』,俺想既逢潮信,合当圆寂。

众和尚,俺家问你,如何唤做圆寂?”寺内众僧答道:“你是出家人,还不省得佛门中圆寂便是死?”鲁智深笑道:“既然死乃唤做圆寂,洒家今已必当圆寂。

烦与俺烧桶汤来,洒家沐浴。”寺内众僧,都只道他说耍,又见他这般性格,不敢不依他,只得唤道人烧汤来,与鲁智深洗浴。换了一身御赐的僧衣,便叫部下军校:“去报宋公明先锋哥哥,来看洒家。”

又问寺内众僧处讨纸笔,写了一篇颂子,去法堂上捉把禅椅,当中坐了。焚起一炉好香,放了那张纸在禅床上,自叠起两只脚,左脚搭在右脚,自然天性腾空。比及宋公明见报,急引众头领来看时,鲁智深已自坐在禅椅上不动了。”

按小说理念,鲁是修成正果,顿悟坐化,颇有佛家宗教思想。

一个五十大几快奔六的肥胖老人,大半夜被潮信惊醒,以为是敌人来袭,先是舞刀弄枪,又是沐浴更衣,一顿折腾。那年代没有尸体解剖的理念,但根据现代医学理念,鲁大师的死因大概率可能是高血压导致的心脑血管意外。

鲁智深身体素质那么好为什么会一夜之间圆寂?

鲁智深圆寂是很正常的。

水浒传中对鲁智深的描述是个胖大和尚,鲁智深倒拔垂杨柳,好大的力气。可鲁智深离不开酒肉也可以说是酗酒如命,鲁智深的生活习惯和体型按今天的看法肯定有高血压糖尿病,而且会很严重,而过去没有条件治疗,征方腊时梁山中兄弟死伤无数,鲁智深肯定也是伤心欲绝,在加上还是离不开酒肉,这对高血压病极其不利,当时估计鲁智笙的身体也是强撑了。

打完方腊后,支撑鲁智深的信念没有了,而这时候鲁智深要面对的就是身体的疾病了,估计这时候高血压糖尿病的并发症也出现了,很可能是心脑血管病,而心脏病如果发病是很快的,鲁智深肯定也有感应感觉到不舒服了,所以临终前洗个澡换了衣服静静的去了。

鲁智深身体素质那么好为什么会一夜之间圆寂?

水浒里的鲁智深,就是一个符号,一种象征,是百姓心中的佛。

百姓拜菩萨,求佛祖,就是指望风调雨顺,济困扶危,金翠莲父女无依无靠时,叫天天不应,叫地地不灵,邂逅鲁达,得遇恩泽,惩治恶人;林冲落难,陷入绝境时,鲁智深从天而降,如真佛显灵,解除危难………鲁智深一生虽有凡夫人形,但其实有一颗神的心,他就是一尊佛,来这世上溜达溜达,仗义出手,悲悯众生,都是佛的本色而已,人生漫漫,不过如佛一个梦,醒了,便要回去了。

或许,我们感知不到的平行世界里,真有某个至真至爱的所在,鲁智深可能在那个世界里喝醉了,摸错了路,误打误撞的闯入人间,或许,他突然的圆寂,只是又听到了那个世界的召唤,只是回去了,他醉里挥挥手,眨眨眼,便做下这许多惊天动地,侠义无双的事,事了拂袖去,深藏功与名。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。