《水浒传》中,吴用第一次出场的时候,手里“擎两条铜链”,这两条铜链有什么用?

我觉得,吴用手中的“铜链”是类似于古代私塾先生“戒尺”这样的教学用具,而不是兵器。下面,我就根据原著文本,来回答这个挂了很久的问题,向此前的高人们请教。

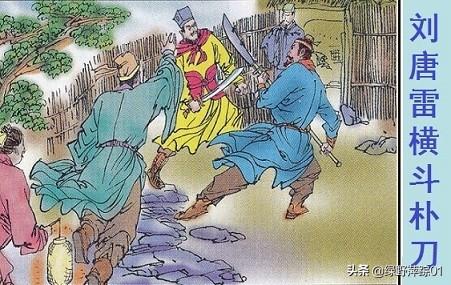

吴用的铜链是不是一件兵器东溪村私塾先生吴用一大早来找晁盖,在村口遇见了斗朴刀的刘唐、雷横。观看了一会,吴用便用手中的两条铜链隔开了一对朴刀,止住了这场朴刀大战。书中写道,吴用当时是“掣两条铜链”,而不是“擎”着铜链。“掣”是拽着、扯着的意思,所以,后文写道:吴用手提着铜链。

劝住了打斗,恰好晁盖也赶来了。晁盖对吴用说,正要找先生商量事情。于是,那吴用还至书斋,挂了铜链在书房里。

从“掣”到“提”,然后是“挂”,这一连串动作说明,吴用是时常带着铜链的。而且,不能“擎”,又说明却是是“链”,而不能解读为“锏”。那么,是不是说吴用手中的这对铜链与邓飞的铁链是不是一样的,也是一件兵器呢?

容与堂本《水浒传》中有一首赞诗,大概可以解答这个疑问:文才不下武才高,铜链犹能劝朴刀。

这是什么意思呢?我觉得,铜链原本是代表吴用文才的一件文房用具,不是一件兵器。所以,是“犹能”劝朴刀。吴用虽然是书生,但却能用文人的用具挡住劝住武夫的朴刀,说明加亮先生也是文武双全的梁山好汉。

假如铜链是一件兵器,吴用又何必把他挂在了书房而不再带在身上呢?智取生辰纲、石碣村击杀官军,以及后来带兵打仗,这两条铜链是用得上的。但是,吴用却把他挂在了书房里,再也没有带在身上了。

因而,这两条铜链就不能解读为锏、铁链之类的兵器了。大清早的,吴用拿着一对兵器去找晁盖干什么呢?这与吴用的身份也极不相称啊。

吴用的铜链是不是“戒尺”我觉得,吴用的铜链很像古代私塾先生用的戒尺。这里我们可以先来了解一下古代戒尺是个什么样子。

唐代洪洲百丈山怀海禅师曾经制定《百丈清规》,其中提到:设戒师座几,与住持分手,几上安香烛、手炉、戒尺。

据此,戒尺最早应当是佛教戒师的法器,在皈依、剃度、传戒、说法这等佛教场合中使用。大概是针对在佛教仪式中交头接耳,或者昏昏欲睡等违反纪律的僧人,用戒尺敲打,发出响声提醒劝诫以维持纪律的。

据相关记载,戒尺由两块木板或者竹板制成,分俯仰两板。俯板在上,长七寸四分,宽一寸,厚五分余。仰板在下,长七寸六分,宽度厚度均略大于俯板。俯板正中有木扭,捉住木扭便可敲击仰板发出声响。

后来,戒尺被引入私塾教学,也慢慢的变成了一块板,除了维持课堂纪律外,更多的是惩戒不听话的学生,处罚学习不认真的孩子。

吴用手中拿的恐怕是两块铜戒尺,用链子串了起来,所以是掣着、提着、挂起。因为这条戒尺有一定的长度,而且是铜制的,所以才能隔开朴刀,临时做了兵器使用。

书中交代,吴用是受人雇请设馆课徒的,这把戒尺还应当是雇主给吴用提供的。因而,吴用不打算教书了,便把这把戒尺挂在了书房里。口中虽然交代主人家,给学生放假一天,而挂了戒尺,也就等于辞职不干了。

吴用果然不干了,书生造反,肯定是不会回到书房教书了。所以,吴用手中再也没有那两条铜链了。

现在的问题是,戒尺都是用木块做的,而且,也从不叫“木链”。所以,吴用手中的“铜链”还真不一定是戒尺呢。

吴用为何要掣着铜链去找晁盖我觉得,我基本上可以确认吴用的铜链就是戒尺,铜制戒尺古代也是有的,为携带方便,吴用大概就把俯仰板链了起来。这天,原本是要上课的,所以,吴用带着戒尺准备去书房,路过村口遇见了刘唐、雷横两人厮杀。

文本故事大致是这样的,吴用的铜链大概就是教书先生的戒尺了。但是,私塾先生的戒尺只是一块,吴用为何链着两块呢?这其中的隐喻还是说的是佛门戒师用的戒尺。为何?这个问题还得从刘唐说起。

简要的说,刘唐是奉了道家大护法王灵官之命,来找佛教护法天王晁盖,为道家三十六天罡七十二地煞大聚义,攫取第一桶金。

智取生辰纲的故事是有蓝本的,《大宋宣和遗事》中说蔡京是六月初一生日,而施耐庵则把蔡京的生日改为六月十五。如此,就变成了王灵官的生日了。刘唐,以及稍后出场的吴用、三阮、公孙胜、白胜都是道家的星煞,道家大护法便一定是要为这伙人保驾护航的。

但是,托塔天王是财神,白日鼠就是财神手中的吐财鼠,道家要劫财搞大聚义,那就离不开财神的庇佑了。所以,刘唐是在王灵官的庙里睡了一夜,这才由道家的另外一个星煞去把他拘押到了托塔天王面前。

按照晁盖的梦境所示,这次聚义是道家北斗七星的聚义,晁盖不过是那颗化作白光飞去的小星。因而,劫取生辰纲行动的实际领导者是天机星吴用。

虽然吴学究此时还不知道自己上应“天机星”,施耐庵却早就把他设计成了这样的人物。因而,晁盖刚一说完七星之梦,吴用心里便有谱了,很快就开始运筹起来。

这些细节都表明了天机星是得到了“天机”的暗示,所以,吴用手中的道具便是“铜链”了。他将要见到的是佛家的护法天王,当然是要掣着佛门的法器了。

吴用一见刘唐、雷横在打架,观察了一阵才用铜链隔开了朴刀。为何?这条戒尺象征着佛门法器,施耐庵以此暗示,吴学究以佛门戒尺提醒了两个道家星煞。

但是,施耐庵又没有明写,把自己“佛道联手”、“佛比道高”的宗教思想隐藏了起来。因而,原本是木制的戒尺,就变成了两条铜链。“两条铜链”实际上就是两块链起来的铜板罢了。

《水浒传》的“佛道合一”、“佛比道高”的符码比比皆是,绝对不止这一处。以这样的大背景,加之吴学究当时的私塾身份来解读,我基本上确认“铜链”就是戒尺。

《水浒传》中,吴用第一次出场的时候,手里“擎两条铜链”,这两条铜链有什么用?

吴用的“铜链”,写作“铜鍊”。“鍊”本意是冶炼金属,同时也作为“链”的通假字,因此现代简体字版的《水浒传》写作“铜链”。实际上,“鍊”字还有另一种解释,《康熙字典》“鍊”字有“车轴铁”之义,而“锏”字的解释也是“车轴铁”;而《正字通》,“锏”字的解释中有“互见前鍊注”,可见“鍊”、“锏”两字也可以通用。《水浒传注略》中,对“两条铜鍊”的 解释是“鍊即锏字,军器,似剑,有脊而无刃,非锻鍊字”。因此,吴用的兵器应该是“铜锏”,而不是“铜链”。

锏本意是包在车轴上的铁,后来指一种带手柄的长条形砸击类兵器。锏与鞭类似,一般来说,锏有棱无节,鞭有节无棱,但这种区分并不绝对。宋代兵书《武经总要》收录了铁鞭和铁简(锏),“四棱者谓之铁简,言方棱似简型,皆鞭类也”,可见鞭锏其实就是同一类兵器。

据传,锏的发明者是北魏时期的尔朱荣。《魏书.尔朱荣传》记载,尔朱荣率军攻打葛荣,战前,他认为“人马逼战,刀不如棒”,所以让手下军士马上带“神(袖)棒一枚”,战斗时用棒击打敌军。史书并未提及尔朱荣军队带的“袖棒”具体是什么形制,推测可能是短棒一类,但据此就将尔朱荣认定为锏的发明者却太过牵强。实际上,汉代已经有类似于锏的兵器,北京大葆山汉墓出土的铜八棱兵器,有柄,有棱,与后世的锏已经非常相似。虽然尔朱荣并不是锏的发明者,但“人马逼战,刀不如棒”这一说法却反映了锏的实战价值。在贴近战斗中,面对身披重甲的对手,刀剑的杀伤力受到限制,而鞭锏等砸击类兵器具有重量大、重心靠前的优势,可以利用重击透过铠甲给对手造成严重的钝击伤害。

宋代,锏的广泛的用于战阵,这可能与宋代广泛装备重甲有关。《宋史.兵志》记载,北宋时期,仅中央的南北作坊就“岁造涂金脊铁甲等凡三万二千”;南宋绍兴四年,军器所造甲“全装共四十五斤至五十斤”,可见宋代广泛装备铁甲,而且非常厚重。而宋朝的北方敌国也多装备重甲,西夏军“衣重甲,乘善马,以铁骑为前锋”

《水浒传》中,吴用第一次出场的时候,手里“擎两条铜链”,这两条铜链有什么用?

吴用手里“擎两条铜链”,这两条铜链是他的随身武器,具有防身、劝架等多种功效。

平日里,吴用“一双铜链挂腰间”。

有特殊情况,还是能派上用场,书中写道:

“便把铜链就中一隔。两个都收住了朴刀,跳出圈子外来,立了脚,”铜链阻止了雷横、刘唐的打斗。《水浒传》中,王教头点拔史进十八般武艺,提到了链——矛、锤、弓、弩、铳,鞭、锏、剑、链、挝,斧、钺并戈、戟,牌、棒与枪、杈。链,名列第九。这说明,链也是一种常用兵器,如果喜欢的话,王教头也可以用链。

梁山上还有邓飞是使用链的,只不过他使用的是铁链。

《水浒传》中,吴用第一次出场的时候,手里“擎两条铜链”,这两条铜链有什么用?

《水浒传》中,智多星吴用使用的兵器,是两条铜链。铜链是熟黄铜打造,九连环,一环套一环。

铜链柔软,不避刀剑。锁拿敌人兵器,效果理想。缠抖敌人颈项,绞杀没有商量。

铜链类似于现在的九节鞭,是九节鞭的原始兵器。铜链团盘起来,能藏在袖子里,伸展开,能攻击远处之敌。

铜链带手柄,前端可连接尖锐刺头,也可以挷接小锤头,小巧又容易随身携带。

铜链使顺手的话,气贯链身,铜链横扫,能当直棍使用。抖腕前探,有刺戳之功能。

寻常人使用铜链,耍的是单根。这东西不好练习,费工夫,使用不恰当,会反伤自己。吴用使铜链,一下子用两条,这个却是厉害,真人不露相啊。

加亮先生不一般,

袖内盘蛇二铜链。

主要本领靠智谋,

偶尔功夫露人前。

《水浒传》中,吴用第一次出场的时候,手里“擎两条铜链”,这两条铜链有什么用?

《水浒传》中,吴用出场时,手里“擎两条铜链”,这两条铜链是武器,也对作品反映吴用的人物性格有重要作用。

一、吴用的铜链是武器。古代的十八般武器里,就有“链”,属于软鞭一类的武器。“链”可以单用,但假如链缀上锤,就是链子锤或流星锤,缀上镖就是链子镖。

《水浒传》里,刘唐与雷横二人手持单刀激斗中,吴用用铜链“就中一隔”,就分开了两柄单刀。说明这铜链就是吴用的武器。

有人说,“链”就是“锏”。但《水浒传》里,吴用的链平时“袖在衣袖里”,不可能是沉重的“锏”,而应该是轻型的武器。也就是类同链条的形状。

二、从吴用使用两条铜链看,说明他有一定的武功造诣。刘唐、雷横都是水泊梁山三十六天罡,是梁山泊步兵头领,都武功不弱。但激斗中的二人手中的单刀被吴用铜链一隔就架开了,干净利落,绝不拖泥带水。

说明吴用身怀武功,而且有一定造诣。否则,他是不可能用铜链轻而易举架开双刀的。

三、吴用擎两条铜链架开两把单刀,对反映他的人物性格,具有重要作用。吴用本是一个村中学究,私塾先生。读书人而去教私塾,肯定是科举之路走不通,类同于王伦一样,是一个落第秀才。

吴用这个落第秀才,却又身怀武功。那么这就不是一个甘心久居人下之人。宋江说他自己“恰似猛虎卧荒丘”,吴用虽然没有如此表白自己,但他同样是一个野心勃勃的人物。用“文武兼备”四个字来给他做考语,并不为过。

吴用在智取生辰纲、火并王伦、三打祝家庄以及梁山人马一次又一次的对敌作战中,充分地展示了他的文韬武略。水泊梁山里,无论晁盖时期还是宋江时期,他都稳居“军师”之位,被称为“智多星”,是山寨之中举足轻重的人物。

晁盖、宋江的一切图谋,都逃不过吴用的眼睛,也离不开吴用的参与。

回到问题的核心。

为何整部《水浒传》里,吴用的铜链,只是使用了那么一次呢?

施耐庵先生很能把握情节对人物描写的方法。吴用在武功方面的偶尔露峥嵘,让人莫测高深。比之手持铜链克敌制胜,更能表现他在武功方面不仅不是门外汉,而且并不比三十六天罡里的高手逊色多少。

《水浒传》用寥寥数语,刻画或者说丰富了了吴用既从文又习武,企图文武全才,从而“封妻荫子,光耀门楣”的基本性格特点。

吴用后来襄助宋江夺权,完成“招安大业”,是他本身固有的性格特点决定的。他的做法与其他许多受宋江胁迫或蛊惑的人,完全不一样。他是主动追随宋江,或者说他是与宋江一拍即合,思想观念完全一致。

《水浒传》中,吴用第一次出场的时候,手里“擎两条铜链”,这两条铜链有什么用?

很高兴参与回答这个问题;

关于吴用使用的兵器说词很多,

《水浒传》书中提到的文字不多。

我认为吴用手拿的铜链确实是一种防身兵器。形状与现在车链子差不多,平时不用可以缠在腰间,或藏在袖内。书中第十八回宋公明私放晁天王一节中有“吴用袖了铜链,刘唐提了朴刀,监押着五七担,奔石碣村来。“可见这个铜链不是很重,类似于一种暗器,当遇到特殊情况时,用于防身拿出来很方便。

吴用的铜链也叫“八门玄机链”由铜(青铜,红铜)制成。

吴用实际使用只在《水浒传》第十四回中出现过。当时刘唐,雷横斗五十余合不分胜负,“只见一人掣两条铜链,叫道;“你们两个好汉且不要斗,权且歇一歇,我有话说。”便把铜链就中一隔。说明这个铜链是防身武器而非玩物。

从《水浒传》书中插图可很清楚的看到吴用使用手中铜链的样子。

纵观《水浒传》全书也没见吴用在战场上用过这铜链,也没见到它究竟藏有什么玄机。所以这铜链主要还是给吴用装潢门面用的,毕竟梁山好汉们,哪一个不都是有两把刷子的呢?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。