水浒传开头写洪太尉释放魔君,这个玄幻的开头有什么意义?

《水浒传》开篇故事开篇故事,确实讲了一个十分玄幻的故事。这个故事不仅玄幻,而且是大穿越的故事。施耐庵错乱时空,纵横几百年,通过“洪太尉误走妖魔”,揭示了《水浒传》主题,隐喻了北宋的兴衰历程,隐藏着大明王朝的一段秘史。

那么,施耐庵是如何在这样一个穿越式的玄幻故事中,揭示主题,隐藏历史的呢?这段故事又有什么意义呢?

施耐庵为《水浒传》确立核心主题很多读者都认为,《水浒传》的故事是从宋仁宗嘉佑三年(1058年)开始讲起的,这年三月初三的一次朝会,引出了“洪太尉误走妖魔”的故事。实际上,在嘉佑三年三月初三五更三点之前,施耐庵还讲了一段北宋王朝的开国故事。

这段故事以北宋著名术数家、哲学家邵雍的一首七律(略有改写)为回前诗,这首诗的大意讲的是经历五代战乱,迎来了北宋“天下太平”之世。

回前诗之后,施耐庵以一首五言绝句,再次强调历史背景:“朱李石刘郭,梁唐晋汉周,都来十五帝,播乱五十秋。”因为世道纷乱,感动了天道循环,上界降下“霹雳大仙”结束了五代乱世,赵匡胤“扫清寰宇,荡静中原”,建立了大宋王朝。施耐庵说宋太祖在位十七年,“天下太平”。

此后,宋太祖传位于宋太宗,宋太宗传位于宋真宗,宋真宗又传位给“赤脚大仙”宋仁宗。书中写道,宋仁宗继位之后,迎来二十七年的太平治世:那时天下太平,五谷丰登,万民乐业,路不拾遗,户不夜闭。

这一大段叙述,施耐庵为《水浒传》主题定调,这部书就是要围绕“天下太平”这四个字讲故事。所以,施耐庵借另一个得到高人陈抟老祖的话,高度赞扬“天下太平”,道是:“正应上合天心,下合地理,中合人和。”

洪太尉误走妖魔之后,施耐庵继续写北宋皇位的传承,宋英宗、宋神宗、宋哲宗,“那时天下尽皆太平,四方无事”。

《水浒传》的核心主题就是“替天行道”,在这则“引首”之中,施耐庵以“天下太平”定义了“天道”,确立了《水浒传》的核心主题。梁山好汉“替天行道”的终极目标,就是“天下太平”。

话说宋仁宗执政的前二十七年,迎来“三登”之世,百姓受了些快乐。太平盛世也隐藏着危机,书中说,谁知乐极生悲,嘉佑三年时,北宋爆发了瘟疫。尤其是京师瘟疫盛行,军民涂炭。瘟疫既出,天下便不太平了。

但是,查阅《宋史》,这一年除了水灾之外,并无瘟疫流行。因而,施耐庵所写的瘟疫,应当另有所指。那么,导致天下不太平的这场瘟疫指的又是什么呢?

洪太尉为何会误走妖魔嘉佑三年三月初三,宋仁宗召集大臣商议祈禳瘟疫之事。这次朝会,施耐庵写得很奇怪,死去六年的范仲淹穿越而来,参与讨论祈禳瘟疫之事。但是,范仲淹并没有发言,另一位历史人物文彦博建议“降赦天下罪囚,应有民间税赋,悉皆赦免”。

宋仁宗采纳了文彦博的建议,但是,按照这个方法祈禳瘟疫,非但效果不佳,瘟疫反倒更加盛行。于是,宋仁宗召集第二次朝会,另谋良策。这回,范仲淹说话了:

可宣嗣汉天师星夜临朝,就京师禁院,修设三千六百分罗天大醮,奏闻上帝,可以禳保民间瘟疫。

从施耐庵的文本逻辑来看,是因为范仲淹出的主意,这才导致了洪太尉误走妖魔。

施耐庵为何要让范仲淹穿越而来,又为何要暗示是范仲淹间接导致了魔君出世呢?原来,范仲淹曾经主持庆历新政,是比较激进的革新派。

即便是范仲淹是革新派,又为何不把误走妖魔的故事背景设置在庆历年间,而要让范仲淹受累穿越时空呢?

嘉佑三年二月,因文彦博等人的举荐,王安石进京述职,上万言书言改革事。虽然,宋仁宗因为庆历新政的失败,并没有采纳王安石的革新建议。但是,宋神宗熙宁年间,王安石的新政得以推行。

文彦博可算得上是王安石的伯乐,但熙宁新政推行后,这位伯乐却坚定的站在了王安石的对立面,成了反对新法的守旧派。

所以,宋仁宗为祈禳瘟疫的两次朝会,文彦博与范仲淹的目标一致,但政见完全相左。因为范仲淹是穿越而来,又有王安石的反对派文彦博“在场”。所以,施耐庵隐写的是发轫于宋仁宗嘉佑三年的“熙宁新政”。

由此,就不难看出洪太尉为何会误走妖魔了。因为革新派与守旧派的争夺,从而导致了洪太尉在龙虎山下伏魔之殿中释放魔君,导致六十二年之后的妖魔出世,大闹北宋王朝。而引发这个玄幻故事的人,就是代表革新派的范仲淹。

不过,从《水浒传》的故事看,因为范仲淹的建议,瘟疫得以控制与消除,北宋又恢复“天下太平,四方无事”的治世景象。因而,施耐庵是赞同革新的。既然赞同熙宁新政,那洪太尉误走的妖魔又是什么呢?

张天师为何也是一位穿越者既然是玄幻故事,又怎么少得了穿越者呢?范仲淹从隔世穿越而来,引发了误走妖魔。而放走妖魔的直接责任人张天师,则是隔代穿越,从宋徽宗朝来到了宋仁宗时代,引诱洪太尉误打开伏魔之殿,放出了梁山一百单八个魔君。

范仲淹的穿越,是王安石的“替身”,与文彦博的隔世对话,意味着北宋王朝因为推行新政而导致了“党争”之祸。历史的真实也是如此,熙宁新政之后,北宋便陷入无休止的党争泥淖而不能自拔。新法时废时立,朝野无所适从,世道时沉时浮。

如此一来,天下便不得太平,百姓自然不得快乐。天下大乱,则必然盗贼蜂拥。这就是《水浒传》中洪太尉放走的妖魔——但这些妖魔却并不是指梁山一百单八将,而是因为党争而破坏了“天下太平”。

书中明写是洪太尉“误走”妖魔,暗地里却写的是张天师指示上清宫道众引诱洪信放出了魔君。而这位张天师并非宋仁宗朝的虚白先生,却是宋徽宗朝的虚靖先生。这样写,越发的玄幻了。那么,施耐庵为何要请宋徽宗时期的张天师来放出妖魔呢?

梁山好汉的故事发生在宋徽宗宣和元年至宣和三年(1119-1121年),所以,便是宋徽宗时期的张天师来“接引”北斗七星群中的星煞,去宋徽宗朝搞事情,让“一朝皇帝,夜眠不稳,昼食忘餐”。

同时,以虚靖先生来紧扣“替天行道”主题,写梁山好汉的“替天行道”故事。为何?

虚靖先生是第三十代嗣汉张天师,他是道家最高法术“雷法”的创始人。所谓“雷法”,就是雷霆大法,是道家认为的宇宙间最具威力的自然力量。所以,道家神话中,便有上界“雷部”。按照《大宋宣和遗事》的说法,宋江等三十六人就是天罡院三十六猛将。因而,《水浒传》中就把“雷法”写成了“五雷天罡正法”。后来的余万春在《荡寇志》中也据此塑造了雷部三十六神将,与梁山好汉打了一场“内战”。

上文讲到,赵匡胤是“霹雳大仙”下界,当然就是雷部正神了。施耐庵说,宋太祖“替天行道”,迎来“天下太平”。那么,因为虚靖先生是“雷法”的创始人,自然也就是雷部的得道之人。而“五雷天罡正法”也是梁山的最高法术。所以,赵匡胤—张天师—梁山好汉便是一个系列的,梁山好汉当然要“替天行道”,然后“保境安民”了。

施耐庵写这样一个玄幻故事,以穿越时空的才情,为全书确立主题,预伏线索。

洪太尉究竟放出了几个妖魔书中写道,洪太尉打开了伏魔大殿的地窖,一声响亮处,一道黑气:“直冲到半天里空中,散作百十道金光,望四面八方去了”。毫无疑问,这百十道金光就是后来的梁山一百单八将。那么,无需多问,洪太尉误走的妖魔总共一百零八个。

但是,从洪太尉误走妖魔的整个故事中来看,“妖魔”绝对不止这梁山好汉之数,这些“妖魔”肯定不止是隐喻北宋徽宗时期的历史。

且说洪太尉奉旨上了龙虎山,去诏请张天师去京师设三千六百分罗天大醮,祈禳瘟疫。走到龙虎山上时,先后遇到了一只白额锦毛虎,一条雪花大蛇。金圣叹说,锦毛虎“楔出”了陈达,雪花大蛇“楔出”了杨春。

这样讲,十分有道理,原本,洪太尉与朱武,就是隐喻的“朱洪武”。反过来说,洪太尉身上有朱武的一半。后来,朱武与陈达、杨春在少华山聚义,便是照应了这段故事。同时,陈达、杨春也有徐达、常遇春的影子,又与“朱洪武”暗合。

但是,从施耐庵一贯细腻的笔法来解读,金圣叹的点评并不完全在理。龙虎山上,洪太尉遇到的是“锦毛虎”而不是“跳涧虎”,那条蛇是“雪花”大蛇,而不是“白花蛇”。因而,这则故事应当另有深意。

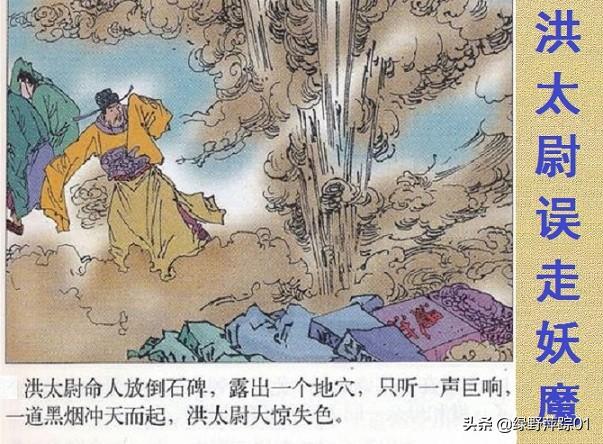

洪太尉从龙虎山上下来后,第二天在道众的引诱下,游览龙虎山风光,看遍诸殿之后,便来到了伏魔之殿。施耐庵着意描写了伏魔之殿,写得十分周祥:

一遭都是捣椒红泥墙;正面两扇朱红隔子,门上使着胳膊大锁锁着,交叉上面贴着十数道封皮,封皮上又是重重迭迭使着朱印;檐前一面朱红漆金字牌额,左书四个金字,写道:“伏魔之殿”。

因为洪太尉隐喻了朱洪武,所以,这段描写中的“朱”、“红”就具有非同寻常的隐喻了。洪太尉名叫“洪信”,信,即印信,不正是伏魔之殿大门上的“朱印”吗?“朱洪武”在此暴露无遗。

既然是“朱洪武”之印信,当然就是“黄信”了。“皇信”手中有一把丧门剑,谁“丧门”了呢?以施耐庵所生活的时代而言,大明王朝中,就是朱允炆这一脉丧门了。

因而,那只“锦毛虎”楔出的不是陈达,而是燕顺。燕顺的清风山也是三个头领,他们住着草厅,头裹红巾,朱家王朝不正是从“红巾军”起家的吗?对于元朝当居而言,“红巾军”当然也是“草寇”,燕顺他们住着草房子,在草厅中议事,十足的“草寇”。所以,清风山三个头领的名字连起来读,就是“燕王真天授”。

雪花大蛇楔出的,则是生于1377年冬月,属蛇的朱允炆。冬月才有雪花,杨春则是“白花蛇”。建文帝不仅被褫夺了帝号,不得进太庙(《水浒传》中说的是“出籍”),还丧门丧家,了无踪迹。

原来,洪太尉放走的“魔君”指的是靖难之役——“孙立”导致了四年内战,等于是背离了施耐庵在“引首”故事所确立的“正道”,让天下失去了太平。

梁山大聚义时,明确提出“替天行道,保境安民”的主张,就是为了照应这段玄幻故事,升华《水浒传》主题。“孙立”原来是如此寓意,难怪他只能排在朱武、黄信之后,进不了天罡。

故事为主题服务,施耐庵以一段玄幻故事开篇,原本就是为“替天行道,保境安民”这个主题服务的。

水浒传开头写洪太尉释放魔君,这个玄幻的开头有什么意义?

非常有意义!这是《水浒传》的楔子,也可以叫引子,它给整部小说定下了基调,而且信息量非常大。可以说,如果你不理解这楔子的内容,就看不懂《水浒传》。

为什么这么说呢?

咱们回忆一下这楔子都写了啥,跟后文有何关联就明白了。

《水浒传》楔子的名字叫“张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”,它讲得啥事儿呢?

瘟疫是怎么一回事儿?施耐庵为何要从瘟疫写起?当时正值嘉佑三年三月初三,宋仁宗上早朝,宰相赵哲、参政文彦博向仁宗报告说:

“目今京师瘟疫盛行,伤损军民甚多。伏望陛下释罪宽恩,省刑薄税,祈禳天灾,救济万民。”

宋仁宗一听,当时就慌了。早就听说春天闹瘟疫,没成想这瘟疫都闹到我眼皮子底下了,那还得了?

东京汴梁的居民都死伤了这么多军民,那么其他的地方呢?只能更严重。

听完赵哲和文彦博的汇报,仁宗不敢怠慢,马上就同意了二人的方案。

就这样,赵哲和文彦博二人的提议很快就得到了落实。然而,令人意外的是,疫情非但没有被遏制住,反而越来越盛了。

仁宗听说这一套方案不起作用后,急火攻心,龙体也就抱恙了。

病归病,但作为皇帝,眼前这一摊子事儿他不能不管。于是,仁宗拖着病体召百官复议治理瘟疫之之事。

这时候,那个写“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹站了出来说:“眼下瘟疫盛行,民不聊生,咱们朝廷能用的办法都用了,仍旧遏制不住瘟疫蔓延的势头。以臣愚见,陛下要禳此灾,可以宣嗣汉天师星夜临朝,设坛作法,祈求老天爷,便可以除此瘟疫。”

宋仁宗采纳了范仲淹的建议,便差遣了殿前太尉洪信作为钦差,前往江西信州龙虎山,去宣请嗣汉天师张真人星夜来朝祈禳瘟疫。

这时候可能有人会问,靠道士做法来治理瘟疫?这也太不靠谱了吧?面对这样的大瘟疫,必须用医疗的手段来解决,应该马上召集全国的名医啊!古代统治者真的是这么愚昧和迷信吗?还是因为施耐庵个人比较迷信,才这样写的?

其实,宋仁宗时期的这场大瘟疫是真实存在的,有历史记载的。治理瘟疫的这套措施,也不是施耐庵编的,而是中国古代王朝普遍都采用过的。

靠政治措施、宗教仪式来治理瘟疫,在我们现代人看来不靠谱,但在古代人看来,这是非常有必要的。因为这背后蕴含着一个“天人感应”的逻辑:人类历史上的几乎所有的大饥荒大瘟疫,往往都和人类的自身的行为有关,更与政治因素息息相关。

古人认为,天地万物,一切世事和自然现象都是老天安排的。正如皇帝作为天子,代替老天来治理天下一样。因为是“奉天承运”嘛,所以皇帝的权力是至高无上的。

然而,皇帝权力虽然很大,但这并不意味着他就能为所欲为。因为,皇帝的上面还有老天。

老天爷会关注着天子的表现,通过一些自然现象来奖惩天子——如果帝王勤政善行,就通过异常的吉祥征兆,来奖赏他;如果帝王恶政暴行,就会通过反常的灾异,来警告他。

这就是古代天人感应和灾异说背后的逻辑。本质上是士大夫们为了限制君权,防止帝王因个人的任意妄为造成王朝覆灭的一套政治学说。那些反常的天象和自然灾害——如山崩地动、日食彗星、洪水、瘟疫等,就是士大夫们对帝王的错误行为进行劝谏的依托和根据。

所以,当东京汴梁出现瘟疫后,赵哲和文彦博建议仁宗“释罪宽恩,省刑薄税,祈禳天灾,救济万民”。无论是以大赦天下的方式给人民以宽容,还是以轻徭薄赋的办法为民间创造生机,其实本质上都是对其以往的苛酷的政治所造成的社会灾害的一种弥补。

这其实暗合了《老子》的无为而治的思想。

因为,对社会而言,政治越是宽松,社会的流动性就越强。而社会流动性强了之后,民间就会充满生机。当年刘邦建立西汉后采取的就是这样宽松的制度,社会才得以从秦末动乱——楚汉争霸的破坏中得以恢复。

然而,《水浒传》中,宋仁宗的这套政治上的组合拳打下去后,瘟疫不但没有减弱,反而更强盛了。仁宗没办法,只能采用范仲淹的建议,派洪信去江西信州去请张天师。

范仲淹可是治世能臣,为啥连他这样的能臣,都只能建议仁宗去请一个道人来祈天除瘟,这意味着什么?

这其实意味颇深,它意味着大宋朝廷不施仁政,老天的怒气仍未消。所以,大宋朝廷已经对解决瘟疫没有实际的办法了,即使是范仲淹这样的名臣、改革家,也给不出实际的解决办法,一切只能听天由命了。

所以,朝廷解决不了问题,只能派洪信太尉前去江西龙虎山,请张真人来京城做法除瘟疫。这才引出了“洪太尉误走妖魔”。

读过《水浒传》的朋友都知道,这洪太尉放走的108个魔君,其实就是后来梁山的108好汉。

“张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”——施耐庵写这么玄幻的故事,到底有何隐喻?这里面的门道,其实可深了。不信你仔细看洪太尉放走妖魔的过程,就知道了。

话说这太尉洪信领了圣谕后,就带着几十人离开东京汴梁,来到江西信州贵溪县。

洪信到达贵溪县后,先摆了摆钦差大臣的谱,接受当地大小官员的参拜,然后才差人到龙虎山上清宫送信。

到龙虎山后,洪信见了上清宫的住持道长,说自己是奉皇帝之命,要面见张天师。

主持告诉洪信:

“天子要救万民,只除是太尉办一点志诚心,斋戒沐浴,更换布衣,休带从人,自背诏书,焚烧御香,步行上山礼拜,叩请天师,方许得见。如若心不志诚,空走一遭,亦难得见。”

洪信一听,马上就怒上心头,好啊,你这臭道士竟然在本太尉面前摆起谱来了。

然而,洪信心里虽然不悦,但他受皇帝差遣,还有求于人,没办法,只能暂且住下,第二日五更时分,沐浴更衣,脚穿麻鞋草履,独自上山。

后来,洪信在登山时,先后遇到了虎、龙(大蛇),吓得差点儿把老命都交代了,而后又遇到了一个倒骑着黄牛的青衣牧童。

这个牧童告诉洪信,张天师早就驾鹤去京城了。洪信听罢,只好怏怏下山。

洪信下山后才从主持口中得知,那个牧童其实就是张天师本尊幻化的。

为啥张天师不肯以真面目见洪信?

这是因为天师觉得洪信是一个无德小人,不配见到他的真身。至于洪信太尉怎么无德法,咱们看他接下来的表现就知道了。洪信听说张天师已经自行前往京城除灾了,就带着一伙人在龙虎山上参观。

在住持的带领下,洪信把三清殿、九天殿、紫微殿、北极殿、太乙殿、三官殿、驱邪殿,逛了个遍。

然而,就在众人将要结束游览时,洪信发现一座非常奇怪的殿宇:这所殿宇不仅一遭都是墙上一水儿地刷着红泥,正面两扇朱红槅子,大门还用胳膊粗壮的锁链锁着。

不仅如此,门面上还贴着数十道封皮,封皮上又用着很多朱印。檐前一面朱红漆金字牌额,左书四个金字,写道:“伏魔之殿”。

洪信觉得这“伏魔殿”非比寻常,就问主持这殿的来历,这才知道,此殿是前代老祖天师锁镇魔王之殿。每传一代天师,就要亲手便添一道封皮,使其子子孙孙,不得妄开。到如今已经有八九代祖师了,从来没有人打开过,连锁都是用铜汁灌铸,谁也不知道里面是啥。

一听“魔王”二字,本来逛得有些精疲力尽的洪太尉顿时又提起了精神,非得让道士打开大门,他好进去观看魔王长什么样子。

道士怎么敢违背祖训呢,就说先祖天师叮咛告戒过:今后诸人不许擅自打开。

洪信一听,登时就火了,怎么着?我堂堂朝廷殿前太尉,被你们张天师耍了也就罢了,还治不了你们这群徒子徒孙?敢拿你们祖师爷压我?你们祖师爷再厉害,也只是江湖术士,还管不了我这堂堂太尉。你不让我看,我今天就非得看。

所以,洪信马上摆出一副非看不可的架势说:

“胡说!你等要妄生怪事,煽惑百姓良民,故意安排这等去处,假称锁镇魔王,显耀你们道术。我读一鉴之书,何曾见锁魔之法!神鬼之道,处隔幽冥,我不信有魔王在内。快与我打开,我看魔王如何?”

道士苦苦劝说,“此殿开不得,恐惹利害,有伤于人。”

洪太尉一听,勃然大怒,“怎么?我堂堂的太尉,还指使不懂你这小小的道士不成?这要是传出去,你让我这张老脸还往哪搁?”

因此,他指着道众喊道:

“你等不开与我看,回到朝廷,先奏你们众道士阻当宣诏,违别圣旨,不令我见天师的罪犯;后奏你等私设此殿,假称锁镇魔王,煽惑军民百姓。把你都追了度牒,刺配远恶军州受苦。”

你看,洪信竟然威胁收了道士的度牒(度牒是古代出家人的官方证书,有了它,就可以免除徭役。在北宋时期,度牒可是宝贝,平常人花上几百贯钱都不一定能买来),还威胁把他们刺配充军。

道士犯了什么法了吗?没有。他们不过是遵从道观的规定,不让洪信打开“伏魔殿”的大门而已。然而,洪信竟然为了一己私欲,滥用法律和权力来威胁这些道士,威胁他们违反道观规定。

在洪信的淫威之下,这些道士也没办法,只好打开了殿门。

后来的故事大家都知道,伏魔殿被封印的108个魔君就这么被洪信洪太尉给放走了。

施耐庵写这样一个故事,暗喻了什么呢?

你想啊,这108个魔君被封印在伏魔殿这么多年,怎么洪太尉一来,就被放走了?洪太尉真的是一时失误,才放走了那108个妖魔吗?

显然不是。

洪太尉是通过朝廷钦差手中的权力,才放走的妖魔。他之所以能够那么肆无忌惮地臭不要脸,那么肆意妄为,不是他自己有多厉害。如果他只是一个叫洪信的普通人,道士早就把他给大的屁滚尿流了。道士们之所以惧怕他,是因为他那“太尉”身份。所以,这一回叫“洪太尉误走妖魔”,而不是叫“洪信误走妖魔”。

换句话说,是权力让洪信可以不要脸,是不受约束的权力让洪信可以任性胡来,最后放走了妖魔。

后来,张天师到了京城做了法事,瘟疫果然被除掉了。

一场朝廷解决不了的大瘟疫,一个江湖道士出手就给解决了;后来,朝廷太尉滥用权力放走了妖魔,导致108个好汉在梁山聚义。这二者又有什么联系呢?

其实,通过前面我们介绍的天人感应和“灾异说”就可以明白,不管是出现瘟疫,还是妖魔被放走,都反映了一个事实——北宋朝廷滥用权力,从而导致了乱自上作。

所以,通过这个楔子,施耐庵给整部《水浒传》定了一个基调——乱自上作。北宋的一切灾难,好汉们被逼上梁山,其实都是北宋的最高统治者不作为、胡作非为导致的。

哲宗病逝时无子,大宋当时的掌权者——向太后集团竟然为了自己的利益,不顾大臣们的劝阻(宰相章惇曾指出端王“轻佻不可以君天下”),立了端王赵佶为皇帝。

赵佶(宋徽宗)当上皇帝后不务正业,不理国事,专心于艺术研究。

你说宋徽宗作为一国之君,他不想治理天下,将权力交付给能臣也行啊。但他上位后,专门排挤能臣,反而让“蔡京、蔡攸、童贯之徒,纵恣于上;高俅、杨戬、朱勔之党,朋邪于下”。

就这样,北宋的官僚集团越来越腐败,甚至很多能人被逼上了梁山,落草为寇。

通常,人们将《水浒传》解读为农民起义。但事实上梁山好汉们并没有真正去造大宋朝廷的反,而是打出了“替天行道”的旗号,喊出“为主全忠仗义,为臣辅国安民,剪除君侧元凶首恶,去邪归正”的口号。

所以,很多人不明白,为啥梁山既然已经“犯上作乱”了,却“只反贪官,不反皇帝”,说梁山之所以失败,都怪宋江这个投降派。

其实,这样的解释是将《水浒传》理解歪了。“水浒”本是江湖的意思,《水浒传》是一部小说,为何施耐庵却以史官专用的“传”字来对其命名呢?

其实,《水浒传》的真正命题不是农民起义,而是江湖好汉们试图用自己的价值观去捍卫王道,“用江湖的道义来融合庙堂”。

上一次,江湖道士解决了大宋朝廷治理不了的瘟疫,这一次,江湖人能用江湖的价值观拨乱反正吗?

《水浒传》的大结局,已经给出了答案。

偏于理想主义的儒生们,向来信奉“礼失而求诸野”。所以,当庙堂之上儒家的正统道德礼仪被丢弃后,儒生们就将希望寄托在民间,骗自己相信民间还存在着修复道统,维护皇权的可能性。然而,事实却证明,这只是中国古代文人的一种自我救赎的想象,注定会以悲剧收场。

END

本文为“达文有话说”原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别说明外均来自互联网,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

水浒传开头写洪太尉释放魔君,这个玄幻的开头有什么意义?

魔君出道,肆无忌惮,恣意妄为,世间人人自危,社会还是要有规则的好,这就要求人们严格遵守规则。对于造反的行为要招安。这是个伏笔,让人们接受招安的结果。

水浒传开头写洪太尉释放魔君,这个玄幻的开头有什么意义?

洪信从今酿祸胎

《水浒》第一回有著名的“洪太尉误走妖魔”的故事,洪太尉其人,颇令读者捧腹。不过,尽管可以对着纸上的他捧腹大笑,若是在现实中遇到,却还是得小心为妙。洪太尉的可笑在于,一方面他是个大官,另一方面他却是个懦弱无能的人。

你看他,按照道人指引,上山去见天师,才走了三里二里路,就“脚酸腿软”,心中嘀嘀咕咕说“我是朝廷贵官,在京师时,重裀而卧,列鼎而食,尚兀自倦怠,何曾穿草鞋,走这般山路!知他天师在那里,却教下官受这般苦”。

可笑之处甚多,一是体力上的无能,二是心理上的荒谬,这样的人,竟做着朝廷太尉,有着一种反差,也令人觉得可笑。对这样的人,天师是偏要捉弄他的,先后弄出一只大老虎、一条大蟒蛇来把他吓得半死。老虎出现时,他“叫声‘啊呀’,扑地往后便倒……倒在树根底下,唬的三十六个牙齿捉对儿厮打,那心头一似十五个吊桶,七上八落的响,浑身却如重风麻木,两腿一似斗败公鸡,口里连声叫苦”,大蛇出现时,他“叫一声‘我今番死也’,往后便倒在盘陀石边……惊得三魂荡荡,七魄悠悠”,这些与后来武松打虎、李逵杀虎的英雄气概相比,真有天壤之别。他心里一方面埋怨上面:“皇帝御限差俺来这里,教我受这场惊恐”,一方面恼恨指引他上山的道人:“戏弄下官,教俺受这般惊恐,若山上寻不见天师,下去和他别有话说”,这是发狠要打击报复。后来他听山上道童说天师已赴京城,他也就躲懒不再往上登山了,下得山来,说,“我是朝中贵官,如何教俺走得山路,吃了这般辛苦,争些儿送了性命……若不是俺福分大,如何得性命回京?尽是你这道众戏弄下官”。他的可笑的自尊自贵,众人不管他,怕的是他打击报复,所以百般解释说,山上蛇虎是天师试探,不会伤人,洪太尉这才饶了他们。

洪太尉第二个可笑之处是他依仗权势、不听人劝,闯下大祸、一走了之,隐瞒不报、还接受了奖赏。他发现了“伏魔之殿”,不听人劝,也不顾门上贴着十数道封皮,偏要打开,道人三回五次劝他不要打开,他“大怒”,指着道众说,你们如果不开与我看,回到朝廷,先奏你们阻挡宣诏,违别圣旨,不让我见天师,后奏你等私设此殿,假称镇锁魔王,煽惑军民百姓,“把你们都追了度谍,刺配远恶军州受苦”。

他这一番话,真是欲加之罪,何患无辞,善于给人编织罪名,是最为厉害的“权力话语”,称得上是一个打击报复的祖师爷。作者写道,众人惧怕太尉权势,只得用铁锤打开大锁,开了殿门。洪太尉又固执着叫推翻了石龟、扛起了石板,这下子放出了“一道黑气,百十道金光”,走了“妖魔”。这时的洪太尉“目睁口呆,罔知所措,面色如土”,又暴露出富贵权要此种时候特有的无能和软弱。闯下这样大祸,洪太尉又欺上瞒下,“在途中吩咐从人,教把走妖魔一节,休说与外人知道,恐天子知而见责”。进了京城,见了天子,果然隐瞒了此事,说了一通谎话,“仁宗准奏,赏赐洪信,亦不在话下”,真是“谈了谎,得了奖”,上下一般昏庸。

作者不是信手拈来写了这样的一个洪太尉,也不是为了一种喜剧性效果才这样写的,而实在是出于对这种富贵权要的深刻认知,对其行为与灵魂的特点真是刻画得入木三分。这样的一个洪太尉,其权势也许还不能达到高俅式的显赫,他这个“太尉”,可能只是一种荣誉性的虚衔,他在性格上有着几分富贵慵懒,与高俅的社会无赖泼皮底色有所不同,但到时他也是能够像高俅一样做出凶恶事情来的。洪太尉式的“富贵慵懒”、无能软弱、荒谬乖戾,比之高俅,更有着普遍性,正是在这种普遍性之上,才有着高俅这种人的发迹和显出“才干”。由“端王”而皇帝的那个人 ,性格上正与洪太尉有更多的接近,是他们的总代表,高俅只是他们看中的一只走狗和帮闲而已。

洪太尉既是一个活生生的人物形象,也是一个人物符号,他从灵魂到行为以及行为结果,都是当时的官僚统治阶级的象征,而把他放在全书第一回开篇,也是基于一种象征的意义,是说天下之乱,是与洪信这种人大有关系的,正如书中诗所说,“高俅奸佞虽堪恨,洪信从今酿祸胎”,后来全书的故事证明,“妖魔”并非天生,而是一个一个被“逼”出来的。至于“误走”,只不过是戏为遮掩之词,人们不禁要问,“妖魔”是怎样从无到有产生的?又是怎样“走”到光天化日之下、“走”上梁山水泊公然造反的?这将由第二回以后“逼”与“走”的故事来回答。

原来,洪信之外,还有最腐败最“强硬”其实也同样无能的蔡京高俅童贯,正如金圣叹所说,“以洪信骄情傲色,楔出高俅、蔡京”,其实,在洪信之上,还应加上最腐败最昏庸也最无能的皇帝,这些人加在一起,才能完整地回答这一虽然复杂却很明了的历史问题。

水浒传开头写洪太尉释放魔君,这个玄幻的开头有什么意义?

水浒传开篇的楔子为什么先写洪太尉释放魔君?这就表达了作者写水浒传斗魔除魔归正,也即逐渐扭转魔高危局而使道高持续上升永远胜过魔。为什么要斗魔除魔?就是因为魔是人类发展的大祸患,是中华民族的大祸患。

谁是中华民族的大祸患?是魔君;那么,释放魔君的更是大罪人。是洪太尉、洪信放走了魔君,因此,洪信、洪太尉就是大罪人。是谁派洪信、洪太尉祈禳放走妖魔的?是仁宗皇帝。由此可知,误走妖魔的总根子是“仁宗皇帝”,那么,“仁宗皇帝”就是最大的罪人!

“仁宗皇帝”、洪信、洪太尉,按一般世俗解读习惯窠臼,都会将其理解成具体的有血有肉的人;很少有人将其理解成一种文化,“(宋,送)仁宗皇帝”就可以理解为儒学仁政文化作为皇帝或国家治国的文化;“洪”是洪流、主流,“信”即“人言”,那么,“洪信”就可以理解为主流是人言的文化,这种文化就是儒学文化,而不像道佛文化主流是宏扬的人手文化和制造文化或劳动文化。人手和人手制造文化能创造人类所需的物质财富,而人言文化只能带来空虚,制造或炮制人言或纯文字文化的人则是靠别人制造的财富养自己及家人,这不就是剥削者吗?靠嘴说,靠笔写写就能轻易剥夺别人生产的财富,谁还想法用人手干实事、干实业?还有谁去想办法探索未知,提升创新生产制造技术,这就带坏了社会风气和文化风气,这就是误走妖魔的原因之一。“洪太尉”就是把中华文化的主流引向竟争高官,“太尉”就是高官。学而优则仕的儒学科举制度就是“洪太尉”,正是这样的科举制度释放了魔君,给中华民族带来了灾难。

正是由于魔君造成的灾难深重且魔君淫威不减,才有作者此一部水浒传。灾难是由“一百八人”或“八人”之“史进”造成,也即由“春秋”“史记”儒家史笔文化造成,跳出灾难就要铲除这样的魔君。这就是水浒传第一回王进与史进对立的原因。九纹龙史进,徒有外表,即“龙”是外皮龙或龙皮而不是真龙。真龙靠的是生产技术、制造技术尤其是兵器制造的领先,前所未有的先进或领先就是“一”,“一”与“王”有着深刻的内在联系,只有“一”多才能成“王”,由此可推导出“一”就是王进的内因,就是王进之母,这就是第一回王进不离其母的原因。然而,王进之母“一”从哪里来?是从探索未知自然和大胆偿试技术创新中来,也即从无为之“高俅”(高立人之求),也即从新发现新获得的新的自然之道、自然特性及自然规律中来,求得这种新的自然特性自然规律就是“高求”,这种“高求”就可以“立人”或发展人,这就是水浒传第一回不写一百八人(八人),而写高俅的原因。注,高俅与高毬或高太尉是对立的,水火不容的关系,高太尉,即洪太尉,即学而优则仕。而高俅则是学而优造优“工”和优质劳动。“九”就是使无能之“八人”坠落入魔的魔君,这就是“九”与“立人”相对为仇敌水火不容的原因。

水浒传开头写洪太尉释放魔君,这个玄幻的开头有什么意义?

作为四大名著之一的《水浒传》,其中很多人很多事早已是众所周知。108位好汉先是陆续上梁山,而后多次大败朝廷官兵,最后接受朝廷招安,征辽、征方腊等,为国出力,报效朝廷。但是,在本书开头,作者没有直接写梁山好汉的故事,而是写洪太尉误放妖魔之事。

作者为何要以如此玄幻的故事作为开头呢?这样写的意义又是什么呢?

中国有句老话,叫“万事开头难”,意思是做任何事开头都很难。其实,写一本书也是这样,开头怎么写,写什么都很重要,一个好的开头不但能吸引读者,更有利于后面故事的展开,以及点明作者要说的主题。

水浒也是这样,以洪太尉放妖魔的神话、玄幻故事作为开头,也不是无缘无故。个人看来,这样写至少有以下几点意义。

一、明清小说特色。

水浒是一部古典小说,但很多读者总是以科学的态度,甚至研究正史的态度去看待它,认为天降石碣、九天玄女授书宋江、晁盖阴魂缠住史文恭都是不可能的,从而出现了许多阴谋论。实际上,我们多看看明清小说,尤其是历史类的小说,就能发现,书中也有很多神话、玄幻的情节。

当时,很多小说的开头就是神话、玄幻故事。

比如《三国演义》,开头说到不第秀才张角山中采药,遇到南华老仙,授其《太平要术》天书三卷,然后“化阵清风而去”。还写了刘备用狗血等,破了张宝的法术。

比如《说岳全传》,作者开篇就说宋太祖是霹雳大仙,宋徽宗是黄眉大仙。紧接着作者又说到西方极乐世界,女士蝠放臭屁,大鹏鸟一怒啄死女士蝠,女士蝠则投胎为秦桧妻子,而大鹏鸟则转世为岳飞。宋徽宗因为把玉帝写成“王皇犬帝”,玉帝派赤须龙下界夺其江山。

比如《红楼梦》,曹雪芹在第一回就说一僧一道,又说灵石要到人间体验,还说了贾宝玉和林黛玉前世是神瑛侍者和绛珠仙草。后来,绛珠仙草为报神瑛侍者的灌溉之恩,决定把一生的泪水还给他。

《隋唐演义》,开头提到邻家老太太看到杨坚“头出双角,满身隐起鳞甲,宛如龙形”,独孤皇后梦到金龙摩天,晋王杨广小名遂叫阿摩;《施公案》,开篇就说施世纶梦到黄雀九只,小猪七个,并因梦破案;《薛刚反唐》中,第一回就说到秦汉和刁月娥告别樊梨花,回云门山修真,而唐万仞虽然身死多年,却得九天玄女娘娘救活,他也去鸾凤山学道了。

通过这些可以发现,古典小说开头常会有神话玄幻故事,这算得上明清小说的特色。

二、为后文做铺垫。

一部大书,开头部分不会是废话,自然有其用意,包括这些玄幻的故事。那么,水浒的洪太尉释放天罡地煞之事,作者是要说什么呢?

这一点,我们看看水浒的故事结构就懂了。

梳理脉络之后会发现,水浒的故事结构是这样的:洪太尉放出天罡地煞星→天罡地煞投胎为好汉(书中没提)→好汉陆续上梁山→对抗朝廷后招安→南征北战到结局。

通过这个结构可知,洪太尉释放天罡地煞星,是引出梁山好汉的重要前提。如果没有洪太尉放出他们,就没有后面梁山好汉的故事。这个故事起到了引子的作用,所以金圣叹在删改水浒时,他只保留前七十一回,并把第一回改成楔子。为此,金圣叹还做了一番解释:楔子者,以物出物之谓也。。

瘟疫引出祈禳,祈禳引出天师,天师又引出洪信洪太尉,最后一步步引出三十六天罡和七十二地煞。天罡地煞又引出了什么呢?自然是梁山好汉。

另外,开头部分还为后文做了铺垫。

很多读者不喜欢梁山好汉,认为他们中一些人滥杀无辜、作恶多端。其实,这么说不客观,因为作者对他们的好坏忠义已经认定了。

却不是一来天罡星合当出世,二来宋朝必显忠良,三来凑巧遇着洪信。岂不是天数!

明明是妖魔,怎么就成了忠良?作者同样解释了。因为总体来看,好汉们作恶少,立功多。这算是作者目的,他因为要写的好汉,就是从有罪有恶的梁山草寇,到戴罪立功、为国效力的功臣。

那一声响亮过处,只见一道黑气,从穴里滚将起来,掀塌了半个殿角。那满黑气,直冲到半天里空中,散作百十道金光,望四面八方去了。

这里的“黑气”,就是在说梁山好汉的罪与恶,即魔性;而“金光”,显然是指他们的功与劳,是他们的人性、神性。“半天空”才化为金光,说明到最高峰时才转变,这里的半天里空中,就是对应后面的招安。

从黑气到空中再到金光,就是好汉从落草为寇到招安再到征四寇。仔细一看,这不就是水浒的叙事过程和结局吗?没错,这段话的确暗示了水浒的结局。

这种开头即暗示结局的写作方式,其实很多小说也有。比如《三国演义》,“天下大势,分久必合,合久必分”,就是东汉到三国再到晋的过程;《红楼梦》中,既然绛珠仙草要把毕生眼泪还给神瑛侍者,也是暗示黛玉之死;至于《说岳全传》,对结局说得则更清楚。

还有一点必须要说,那就是镇压天罡地煞星的石碑。

作者在描述石碑时,用“龙章凤篆,天书符箓”来形容;再看七十一回天降石碣,同样是“龙章凤篆蝌蚪之书”。这说明什么?这其实是说,天降下的带有好汉星号、排名的石碣,其实正是当年镇压他们的那块石碑。石碣,其本意就是圆顶石碑。

很多读者非要用科学的态度读水浒,认为天上不可能落下石碑,好汉排名一定是宋江所为,甚至还衍生出了梁山派系论、宋江心腹论、宋江打压孙立论等。实际上,第一回作者就暗示七十一回的石碣了。

所以,我们看水浒时,不要觉得这段故事很简单,甚至觉得是“封建迷信”而直接跳过忽略。

三、点明本书主题。

假设洪太尉不放出天罡地煞星,会怎么样?很简单,天罡地煞星会一直被压在伏魔殿中,无法投胎人间。所以,放出罡煞的罪魁祸首,正是洪太尉。

洪太尉高高在上,天罡地煞在地下。两极化的对比,暗示的是什么?是乱自上作——若没有洪太尉这样的上面人瞎搞,梁山好汉下面人就不会作乱。

这个道理,就和高俅逼林冲落草梁山一样。如果没有高俅这样的奸官佞臣,林冲怎么会上梁山呢?所以,写高俅陷害林冲,就是作者在表明当时黑暗,人们被逼到去当草寇,也是水浒的主题“乱自上作”。

所以,洪太尉放走妖魔,看似只是一个玄幻故事,但实际上意义深远,内涵丰富,细心品读就会发现它包含了作者对好汉的定位、整本书的故事结构以及好汉最后的结局。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。