柳宗元的《江雪》诗,为什么能够引起人们的共鸣?

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

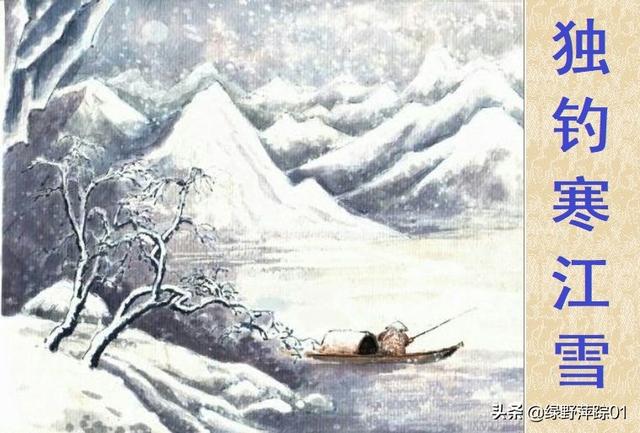

这是唐代大诗人柳宗元的一首五言绝句,题为《江雪》。这首以白描手法创作的二十字诗,犹如眼前之景直接入诗,柳宗元信手拈来,似乎并无十分独到与奇特之处。然而,这首五绝却引起了诗坛乃至政坛的强烈共鸣。后世读此,也为柳子厚这首“小诗”而深深折服,其中,苏轼、苏辙兄弟的评价最高,也最到位。

苏东坡先生的题跋说:“人性有隔也哉!殆天所赋,不可及也已。”东坡先生何其大才,竟然自愧不如,说自己的天赋达不到这个水准。

苏辙在《对床夜语》中赞道“唐人五言四句,除柳子厚《钓雪》一诗之外,极少佳者。”原来这首绝句并没有命题?还是苏辙有意无意的改了标题呢?我倒以为,苏子由的《钓雪》比《江雪》更妙。苏轼只说自己的天赋写不出这样的诗,苏辙干脆说这首五绝力压全唐。别看大唐诗人如过江之鲫,但极少有人写出这样的五言绝句来。

那么,为何这首只有二十个字,又以白描手法写的一副雪景的绝句,为何得到如此高的评价,引起了苏东坡这等大才子如此共鸣呢?

绝唱,雪景如在目前这句话,是明代桂天祥在《批点唐诗正声》中,对柳宗元《江雪》的评价。与苏东坡兄弟一样,桂天祥也认为,这首诗是“绝唱”。然而,《批点唐诗正声》是一部专业的唐诗点评,必须全面的对唐诗进行客观的评价,这与苏东坡兄弟所站的立场、审视的角度就不一样了。桂天祥的这句点评,一句话就点明了《江雪》所描写的场景,告诉读者,写雪景大概就被柳子厚写绝了。后人再写雪景,也就很难超越这首五言绝句了。但是,《批点唐诗正声》却并没有说,《江雪》四句都能力压全唐。

我认为,说写雪景是绝唱,《江雪》当得起。不仅柳宗元之后,还是柳宗元之前,以五言绝句写雪景的,似乎也很难达到这样的水准。不过,比柳宗元稍早的刘长卿,也写过一首有关雪景的诗,题为《逢雪宿芙蓉山主人》。其四句是:

日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。

这首五绝其实也非常好,非常绝,同样是以白描的手法,写了雪景,其意境也是十分高古清雅,同样可以把读者吸引到诗的意象之中,产生心里上的共鸣。刘长卿写的是暮色中的雪景,远山苍白,雪景开阔,衬托了孤寂的被大雪笼罩成白色的贫家小屋。孤独的行人在雪夜中独自归来,雪地上留下了一串寂寞的脚印。柴门中传出的犬吠声,打破了雪夜的宁静,但却更增添了风雪之夜的沉寂,与“鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

假如说,唐代以五言绝句写雪景,刘长卿这首也是不遑多让。仅从画面意境来讲,不在柳宗元之下。

如苏辙所言,柳子厚的《江雪》倘若改做《钓雪》,恐怕更能凸显主题,更能衬托雪景,更能让孤舟独钓的老人体现柳宗元当时的心境。

柳宗元在《江雪》中,把雪景的场面写得更加大更深邃。与刘长卿的那首五言绝句相比,这是一动一静的两幅绝佳雪景图。刘长卿在画面中赋予了声音、动作,以此来反衬雪夜的寒冷、宁静。柳宗元的画面却几乎就是静止的,所有的鸟儿都不见了踪影,所有的路上都没了行人。即便是那个独自垂钓的老者,也是孤独静止的,大冬天的能钓到鱼吗?他又能钓上几条鱼呢?没有鱼儿咬钩,便很少有动作,同样是一幅相对静态的场景。

我觉得,因为有刘长卿这副寓动于静的雪景图,才有柳宗元那首孤独寂寞,一切似乎都凝固了一般的雪景绝唱。这可以说是一种超越,但都是当世绝唱,两首诗都能够引起读者的强烈共鸣。各具千秋,没有第一。

其实,柳宗元超越前人的,并非只是一副雪景图。能够引起更广泛共鸣的,还是《江雪》所蕴含的深意。

蓑笠翁“力压”夜归人?北方有冰钓,南方却没有雪钓,这个天气,是没有人去河里钓鱼的。然而,江面上却有一只孤独的小船,船上坐着一个带着斗笠,披着蓑衣的老者,在漫天大雪的江里钓鱼。

从这首诗的前两句来看,四周万籁俱寂,也隐含着路上连一个行人的脚印都没有。那么,这个老者是什么时候来到这里的,难道他就住在船上吗?他就是一个渔民,平日里也在这条江上以捕鱼为生?假如他就是居住在这条船上,那他有没有家人呢?

如此一联想,这位孤独的垂钓老者,便更让人感到孤独如一阵裹夹着寒雪的冷风,扑面吹来,让人从心底里感到凄凉。

刘长卿诗中的那个“夜归人”,不管他是谁,也不问他从哪里来。毕竟,他是回家了。家中肯定还有家人,虽然即将推开的是“柴门”,但屋里当可避雪驱寒。那么,寒江孤舟上的老者呢?

这个老者在风雪弥漫中难道无家可归,没有亲人,只有那只不能避风遮雪的小舟相伴。也只能在鱼儿也几乎绝迹的江面上试试运气,能钓上一条鱼,是不是能够在大雪封山的日子里,度过饥寒呢?

柳宗元没有给出答案,因为,所有的生命似乎在这一刻都凝固了。在大雪弥漫之中,别说“人踪”,“万径”又在哪里?

《江雪》通过这样一个孤独的蓑笠翁,将整首诗的意境陡然拔高。以第三句的奇妙承转,引导读者陷入无穷的思绪之中,为这个孤寂无助,四顾茫然,钓雪寒江的老者感到无限的饥寒和凄凉。

但是,那位孤独的老者为何窘迫到冒着风雪严寒去江中钓鱼呢?

柳宗元于凄凉之中寄托希望《江雪》是柳宗元谪贬永州时所作,正是其人生低谷落寞之时。

唐顺宗永贞元年(公元805年),翰林待诏兼度支使、盐铁转运使王叔文联合王伾、柳宗元等人,发起永贞革新,推行政治改革。这场改革因为“永贞內禅”而突然被终止,王叔文被赐死,王伾、柳宗元等九人悉数被谪贬到边远地方任司马,史称“二王八司马”。柳宗元则被谪贬到湖南永州任司马,这里,当时有“南荒”之称。

公元805年9月,柳宗元被贬为邵州刺史,赴任途中,又接到诏令,再贬为永州司马。远离了朝廷,与志同道合者天各一方,在南荒之地孤独一人。到达永州,柳宗元暂居住在龙兴寺。半年之后,母亲去世,柳宗元便更显得孤寂苦闷。其实就是那个钓雪的蓑笠翁,写的就是诗人自己。

此时的柳宗元虽然才三十几岁,正当人生迈向事业颠峰的最佳时机。因为追随王叔文变革,从京官而一落千丈,来到这荒凉之地。心里巨大落差,使他感到孤独无助,同道死的死,贬的贬,还有谁能够记得这个永州司马,使之重归朝堂,再展才华呢?柳宗元此情此境,正是“千山鸟飞绝,万径人踪灭”。在这只“孤舟”上,柳宗元孤寂的生活、“独钓寒江雪”。

以诗言志,诗言心事,柳宗元写出了自己的心声,加之自己卓越的诗人才华,便是苏东坡所说的“殆天所赋,不可及也”。柳宗元感慨自己,把心中的落寞孤寂写得淋漓尽致,这才引发了仕途沉浮的诸多文人的赞誉和共鸣。而诗评家们却并不十分以为然,清代徐增在《而庵说唐诗》中就这样评价柳宗元及其《江雪》:

余谓此诗乃子厚在贬时所作以自寓也。当此途穷日短,可以归矣,而犹依泊于此,岂为一官所系耶?一官无味如钓寒江之鱼,终亦无所得而已,余岂效此翁者哉!

徐增批评柳宗元留恋官场,垂钓实则钓官。徐增说,既然如此苦逼,不愿意在鸟不飞,人不至的地方呆下去,何必像一叶孤舟那样依泊于寒江呢,归去即可。

从这则诗评中,可以看出,当年苏辙也是读懂了刘子厚这首绝句,因而,命题为《钓雪》。

自然,雪是钓不上来的。此后十年中,柳宗元屡次请求回京,但朝廷就是不予重用。唐宪宗元和十年(公元815年),柳宗元回京,但却立即被改贬柳州刺史,在长安呆了不到两个月。四年之后,唐宪宗再诏子厚先生进京,但是,这年十一月,柳宗元病死在柳州,时年四十七岁。

虽然“永贞革新”有其积极意义,但王叔文的评价却非常不好。《旧唐书》说他妖言惑众,《新唐书》则更直接的说:“叔文沾沾小人,窃天下柄,与阳虎取大弓《春秋》书为盗无以异。”

从历史的评价中,似乎也可以读到,柳宗元为何要做“孤舟蓑笠翁”,于寒江“钓雪”了。

今天,我读这首诗,其实并没有在意它的历史背景和写作意图,仅是从艺术表现上,欣赏它的凄凉之美、孤寂之美、无奈中追求希望之美。这首五言绝句的艺术成就是毋容置疑的。

若我选择,以五言绝句写雪,更愿意推刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》为绝唱。刘随州仕途同样坎坷,还曾遭诬陷入狱。但是,在人生最苦寒的时候,毕竟有归去之意,愿意在风雪之夜,回归贫寒白屋。

郑板桥有联云:“三绝诗书画,一官归去来”,大抵如斯。

柳宗元的《江雪》诗,为什么能够引起人们的共鸣?

柳宗元的《江雪》为什么会引起这么多人的共鸣?这首诗,看似写景,其实很多人都误读了,真正的意境,其实是柳宗元自咏怀抱之作,他不屈从于权贵的性格也于言外可见。

《江雪》

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

这首诗通常都会配一幅寒江独钓图,在大雪覆盖的江上,舟上有一位穿着蓑衣斗笠的老人在垂钓,境界清寂孤单,风天雪地,他能钓到什么。所以柳宗元写的根本就不是景,而是想象之景。

柳宗元的作品,往往在景物描写之中,借景物抒写他的不幸遭际和他对现实的不满,一方面借以得到精神的安慰,同时也曲折地表现了他对丑恶的现实的抗议。

柳宗元的重要作品不多,成就不大,但他一生的创作极其丰富,长期的贬滴生活,对他的创作,都是有着直接的作用和影响的。他的诗文,真实地反映了社会生活的许多重要方面,所以他的诗作品独创性,也就非常突出,他写水、写木、写岩石和游鱼,无论写动态或静态,都很生动,精美异常,可见他在当时文坛上的影响是很大的。🐴🌺🌺

柳宗元的《江雪》诗,为什么能够引起人们的共鸣?

这首詩在五言绝句中属上乘之作,从字面上去看,已经是美不胜收了,再从意境上更进一步的去理解,就会看到作者当时的胸怀了。

柳宗元(773~819)字子厚,祖藉河东(山西永济)人,人又称为柳河东。曾协助王叔文等改革弊政,反对宦官擅权等,后来宪宗即位,随即被贬。文学造诣很深,被称为唐宋八大家之一。

我们来看看柳宗元的原詩是怎样去写的

"千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。"

在千山万岭中,鸟都飞得绝迹了,在条条的小路上连人的影子都没有,只在江水中有一艘孤零零的小船,船上有位穿着蓑衣戴着斗笠的老翁,正在冒着漫天的大雪在静静的垂钓。

詩中前两句描写景致,用的是对仗的笔法,字字珠玑,句句对仗,不仅景色写得很美,文字也是整齐工整,使阅读者心旷神怡。后两句借描写一个在大雪天孤舟独钓的蓑笠翁,比喻自己像蓑笠翁一样的孤独和寂寞,但又同恶劣环境的对抗的内心感受。

谢谢悟空问答平台!谢谢大家对我的鼓励支持!

柳宗元的《江雪》诗,为什么能够引起人们的共鸣?

《江雪》是唐代诗人柳宗元的一首山水诗,描述了一幅江乡雪景图。山山是雪,路路皆白。飞鸟绝迹,人踪湮没。遐景苍茫,迩景孤冷。意境幽僻,情调凄寂。渔翁形象,精雕细琢,清晰明朗,完整突出。诗采用入声韵,韵促味永,刚劲有力。

这首《江雪》之所以引起人们共鸣的另一个原因是他所处写作时期。

唐顺宗永贞元年,柳宗元参加了王叔文为首的政治革新运动。由于保守势力与宦官的联合反攻,致使革新失败。因此,柳宗元被贬官到有“南荒”之称的永州。他在任所名为司马,实际上是毫无实权而受地方官员监视的“罪犯”。官署里没有他的住处,不得不在和尚庙——龙兴寺的西厢里安身。

柳宗元自从被贬到永州之后,精神上受到很大刺激和压抑,他就借描写山水景物,借歌咏隐居在山水之间的渔翁,来寄托自己清高而孤傲的情感,抒发自己在政治上失意的郁闷苦恼。于是,他怀着幽愤的心情,写下了这首令人传颂的名诗。

柳宗元的《江雪》诗,为什么能够引起人们的共鸣?

这是因为这首诗其景其情最能激发人们的情感。这首诗是唐代诗人柳宗元被贬永州后为抒发狐独、郁闷的心情而写的一首五言绝句,核心突出了一个“寒"字。一是自然的寒:山空雪白,鸟尽人绝,孤舟钓翁,清冷静幽,寒气逼人。二是心境的寒。天地间只有孤舟,寒江上只有钓翁的意境,十分贴切地营造出了柳宗元因参加政治改新运动失败,被贬后政治上的失意和孤独的心情。自然的寒和心境的寒恰到好处互相印证,给人以充分的想象空间。

柳宗元的《江雪》诗,为什么能够引起人们的共鸣?

诗人利用寥寥数字,触景深情,景色凄凄静静,情感惨惨戚戚,让读者身临其境并陷入深思,引起共鸣。

千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

群山中飞鸟不见踪影,道路上行人路见人踪迹。孤舟中老翁披蓑戴笠,寒江上大雪纷飞垂钓。

不难看出,老翁钓的是鱼,但更是寂寞。这首诗是柳宗元被贬谪居时所作,因改革失败被贬为永州司马,过着拘禁的生活。只好通过诗歌来表达内心的感受。

此诗最妙之处,莫过于句句写景,同时又句句抒情,景不离情,情不离景,并且步步递进,将清高、孤傲,以及政治上的失意与郁闷之情推到了极致。

首句写群山,但却用精准的数字“千”,没有鸟,却写“飞绝”。“千”为实数,却为虚用,让您在固定的数量上有着无限的遐想。本来没鸟,却写飞没了,寂静中待着生机,连绵不绝的群山中却没有一只鸟,“千”与“飞绝”前后呼应,更显寂静,情感降至冰点,奠定了感情基调。

- 第二句与首句手法相同,“万径”与“踪灭”前后呼应,本无人,写人走没了。山、鸟、路、人本来是平平常常的景与物,相互配合之下,却有着无限的寂寞与幽静,实在巧妙绝伦。

- 三、四句的“孤”与“独”,呼应了前两句的“千”与“万”,有了千、万,孤、独更顺理成章,没有千、万,孤、独就显得平淡无奇。四句句首字字呼应,这还有谁。

寒江雪,让句句都有雪,江上一笼统,山上、路上也都被白雪覆盖,仿佛天下都陷入了沉寂,把所有的物与景,情与感,都带入了诗人自己的心境,读之则寒,想之则寂,引起共鸣顺理成章。

“蓑笠翁”就是作者,作者就是读者,读者就是“蓑笠翁”。如此寒冷寂静的环境下,老翁心如止水,孤独垂钓,这正表达了诗人对老翁的赞美,不畏严寒,不可侵犯,也正是自身的写照,谪居的诗人,遭受了严似的打击却不屈不挠,孤独寂寞却不沉沦,自己的高风亮节正适合这美妙绝伦的“寒江雪”。感同身受的读者,进入了诗人的心境,也就变为了那“蓑笠翁”。

整诗看似简单,小学生都可以看懂表面意思,却意味深长,不细细琢磨,难以参透玄机所在。这才是真正的艺术,用通俗易懂的文字,诠释无边无际的情感。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。