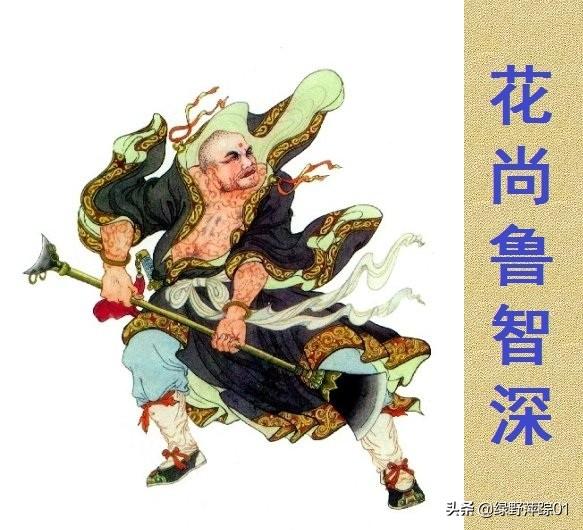

《水浒传》中,智真长老为什么总对鲁智深另眼相看呢?

智真长老果然对鲁智深另眼相看,刚一剃度,就赐法名“智深”,与自己平辈。按说,佛门寺院一般按照皈依先后,排定辈分顺位。鲁达一入佛门,便直接与长老同辈,五台山僧众甚多,鲁智深无论如何都不可能排到“智”字辈。

智真长老的师弟,东京大相国寺住持智清长老对师兄如此看觑鲁智深很不以为然,认为师兄“好不晓事”。因而,不理睬智真长老的推荐信,暗中联络监寺、知客僧,以“新来的挂搭”为由,打发鲁智深去酸枣门外做了个级别最低的菜头。

智真、智清师兄弟对待鲁智深截然不同的态度,将是鲁智深后来“正果”的一大伏笔,预示着花和尚的前途和命运。那么,这其中到底有何奥妙呢?

智真长老另眼相看鲁智深,是贪图赵员外的财富吗鲁达打死了郑屠,逃到雁门县,遇到了赵员外。这个赵员外来历非凡,他的庄园叫“七宝村”。所谓“七宝”,指的是佛门七宝:金、银、琉璃、珊瑚、砗磲、赤珠、玛瑙。

在雁门县城躲藏了几天,赵员外借口风声紧,便将鲁达转移到了七宝村。施耐庵这样写,明显是让鲁达一步步踏入佛门,而他的引路人就是控制着佛门七宝的赵员外。可见,赵员外非常的富有,做五台山文殊院的檀越绰绰有余,佛门财富都在他的手上。

在七宝村又藏匿了五七日,赵员外就把鲁达送上了五台山。赵员外说,五台山的智真长老是他兄弟,此前曾经许下剃度一僧。

到了五台山上,赵员外给智真长老送了很多礼物,也算是行贿吧。赵员外之所以要给智真长老行贿,是因为按照大宋律法,有罪在身的人是不能进入佛门的。而且,剃度僧人必须有经过官府考核的文凭,也就是书中讲的“五花度牒”。鲁达没有通过官府颁发的度牒,而且,刚刚打死了人,肯定是不符合出家规定的。赵员外所谓显然违背大宋律法,所以,就得给智真长老行贿了。

那么,是不是智真长老贪恋赵员外的礼物,不得不给一个杀人凶身剃度呢?

智真长老其实非常富有,五台山文殊院广有教众,周边市井都是寺院的产业,老百姓都端着智真长老的饭碗。五台山不靠赵员外施舍,完全可以经营得非常好,一点小小的礼物,岂能让智真长老违法?

所以,仅凭“檀越”的身份,智真长老是很难力排众议,让“形容丑恶,相貌凶顽”的鲁达进入佛门的。

但是,智真长老就是剃度了鲁达,还对这个鲁智深另眼相看,还不断的迁就、纵容这个屡犯佛戒,毁坏山门、打伤僧众的恶僧。

每当僧众向智真长老告状,要求严惩花和尚时,智真长老几乎用同一句话搪塞:“没奈何,且看赵员外檀越之面,容恕他这一番。”

赵檀越真的有这样大的面子吗?不过一个财主而已,五台山又不缺钱,智真长老到底看的是赵员外哪张面子呢?

赵员外身份绝非仅是五台山的施主赵员外是俗家财主,施舍寺院是其心甘情愿,佛门并不欠他的。仅仅只是一个“檀越”,智真长老不会如此看重赵员外那张面皮。

上文讲到,赵员外掌控着佛门七宝,这就等于此人对佛门有极大的控制权。说白了,赵员外隐喻的就是宋徽宗。鲁智深上五台山,两次大闹文殊院,毁坏佛门金刚及寺院设施,藐视佛门三皈五戒,便是宋徽宗时期的“崇道抑佛”历史的暗写。

智真长老剃度鲁达的故事,就发生在宣和元年(公元1119年)。这一年,据“洪太尉误走妖魔”那年(嘉佑三年,公元1058年)恰好就是鲁智深禅杖的重量:六十二年。

书中还有两个细节,说明鲁智深大闹五台山的故事就发生在宣和年间,具体来说就是宣和二年之前。

却说鲁智深第一次大闹五台山后,没多久便直接去到了市井。花和尚先去铁匠铺预定了一把戒刀、一条水磨禅杖。这个铁匠铺的“待招”,却被施耐庵写成了“待诏”。这个字不是笔误,所有的版本都写作了“待诏”。

“待招”,本义指剃头匠,后引申为手艺人的称谓。“待诏”则是翰林院专门为皇帝服务的文人画士,比如诗待诏、棋待诏之类。宋徽宗时期则有画待诏,宫廷画师模仿宋徽宗的画,宋徽宗题款钤印后,赏赐给大臣。

“待诏”明显是借喻皇帝的符号,赵员外的影子无处不在。

另一个细节就是鲁智深吃狗肉,因为宋徽宗属狗,所以,《水浒传》中唯一一次吃狗肉,还是在暗指赵员外的不凡身份。

既然赵员外是这等来历,自然是非同小可,可谓天大的面子了。赵檀越并不是五台山的真正施主,而是掌控着佛门兴衰大权,真正的施舍,并不在于钱物。鲁达又是赵员外的“表弟”,智真长老敢不剃度他吗?敢不对鲁智深另眼相看吗?

鲁智深二次大闹五台山,智真长老终于写了一封推荐信,赠送给鲁智深四句偈子,打发他去了东京大相国寺。因为,这已经是宣和二年的事情了。这一年,宋徽宗下诏“罢道学”,恢复“寺院额”,“崇道抑佛”历史宣告终结。

然而,智真长老将鲁智深送出五台山,并非全是因为摆脱了赵员外的掌控,而是鲁智深的“限期”已到,需要按照“遇林而起,遇山而富,遇州而迁,遇江而止”去追寻正果,完成人生旅程了。

智真长老算定鲁智深正果非凡赵员外将鲁达带上五台山时,所有僧众看了鲁达的面相,认为此人长相丑陋,面目凶恶,恐怕会累及山门。在众口一词的质疑和反对声中,智真长老也架不住了。到底是剃度不剃度鲁达呢?智真长老为解除心中疑惑,平息众僧之怨,说道:“他是赵员外檀越的兄弟。如何撇得他的面皮?你等众人且休疑心,待我看一看。”

于是:焚起一柱信香,长老上禅椅盘膝而坐,口诵咒语,入定去了。

一炷香刚刚燃完,智真长老恰好回来,对众僧说道:

只顾剃度他。此人上应天星,心地刚直。虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净。证果非凡,汝等皆不及他。可记吾言,勿得推阻。

智真长老灵魂出窍,这一炷香功夫到底去哪儿了呢?或许,智真长老游离佛道之境,在道家紫府查看了梁山三十六天罡七十二地煞名册,知悉鲁智深的来龙去脉,原来,此人上应天孤星,绝非一般僧众可比。

所以,智真长老坚定的说:“只顾剃度他”。还“立帖为证”,可记吾言,勿得推阻。

智真长老之所以如此坚定的要剃度鲁达,并非全是因为他上应天星,而是看到了鲁智深的将来必定是正果非凡,“汝等皆不及他”。也就是说,除了智真长老自己,五台山所有的僧众的正果都赶不上鲁智深。

因为其正果非凡,所以智真长老剃度鲁智深时,便“赐名智深”,与自己辈分一样,早早的就确定了鲁智深日后将要达到的正果级别。照此预言,鲁智深必将成为东京大相国寺的住持方丈,取代“好不晓事”的智清长老。《水浒传》七十回之后的故事,将会增添一个得道高僧——花和尚智深长老。

智真长老不敢得罪赵员外,无奈接受这个杀人凶犯进入佛门。但当他去道家紫府查看了天罡地煞名册之后,掌握了鲁智深的来龙去脉,知道此人必将光大佛门,成为东京大相国寺的住持方丈。因而,对他包容宽纵,另眼相看。

那么,鲁智深真的会做到东京大相国寺的住持吗?按照施耐庵的伏笔理解,当然会。

一则,鲁智深的正果是“汝等皆不及他”,其地位当然要与智真长老齐平。

二则,鲁智深“遇山而富”。二龙山与九天玄女庙“二龙相戏”遥相呼应,隐喻的就是宋徽宗、宋钦宗。二龙山上有座“宝珠寺”,又与雁门县“七宝村”相呼应,讲的还是“二龙”的故事。鲁智深夺了“二龙”财宝(遇山而富),在佂剿方腊之后,与宋江等“三十六人同拜爵”,成为名相宝刹的住持方丈。

《水浒传》中,智真长老为什么总对鲁智深另眼相看呢?

智真长老为什么对鲁智深总是另眼相看呢?我认为是:

因为智真长老看到了未来,所以才对鲁智深另眼相看。下面我来简要说说吧。智真长老是当世的一位活佛,是为高人,能知前世未来之事,鲁提辖鲁达拳打镇关西有命案在身,在赵员外的帮助下,进入五台山剃度,当时众僧皆说其“形容丑陋”反对智真收留。智真长老施起佛法,力排众议,收留了鲁达,并赐法名智深。智真长老心知“此人上应天星,心底刚直”。虽然外表凶頑,内心却很纯良,也佩服他的正义之举。智真长老为何要另眼相看鲁智深呢?就因为他看到了未来,知道鲁智深将来必能修成正果。所以对于鲁智深犯的错总是能容忍,并不生气。

我觉得智真长老这样的高人,把鲁智深的前世未来都看透了,知道他的一生的轨迹,该有什么经历,该有什么磨难,最后能成为什么样的人。所以他会对鲁智深另眼相看。所以对于鲁智深在五台山的所作所为,他并不计较,在第二次大闹五台山,惹了众怒之后,才不得不把他从五台山调走,弄到东京大相国寺谋一个差事。

因为懂得所以宽容。正是智真长老对与鲁智深另眼相看的原因。这是有的看法,希望对你有帮助,谢谢!

《水浒传》中,智真长老为什么总对鲁智深另眼相看呢?

智真长老为什么总对鲁智深另眼相看?因为鲁智深是与佛有缘的人。诚所谓“佛渡有缘人!”

但要解释这个“有缘无缘”,很难。这是个很玄妙的现象,只能意会,无法言传。

鲁智深,本名鲁达,他出家,有以下几个因缘:

一、缘起于为救金氏父女。他三拳打死镇关西,惹下官司。后在外逃途中又恰遇金氏所嫁的赵员外,巧不?此为一缘!

二、赵员外祖上与五台山的文殊院早就有香火之情。此为二缘!

三、赵员外又曾许下愿心:剃度一僧在寺里。此为三缘!

四、作为走头无路的逃难之人,古时的寺庙庵堂等方外之地,是个可以暂时栖身的场所。此时此刻,为势所迫的鲁智深,哪还有其他选择的余地?此为四缘!

据书中记载:……赵员外道:“若是留提辖在此,恐诚有些山高水低,教提辖怨恨,若不留提辖来,许多面皮都不好看。赵某却有个道理,教提辖万无一失,足可安身避难;只怕提辖不肯。”鲁达道:“洒家是个该死的人,但得一处安身便了,做甚么不肯!”赵员外道:“若如此,最好。离此间三十余里,有座山,唤做五台山。山上有一个文殊院,原是文殊菩萨道场。寺里有五七百僧人,为头智真长老,是我弟兄。我祖上曾舍钱在寺里,是本寺的施主檀越。我曾许下剃度一僧在寺里,已买下一道五花度牒在此,只不曾有个心腹之人了这条愿心

。如是提辖肯时,一应费用都是赵某备办。委实肯落发做和尚么?”

鲁达寻思:“如今便要去时,那里投奔人......不如就了这条路罢。”便道:“既蒙员外做主,酒家情愿做和尚。专靠员外做主。”

你看,以上四缘,一步步将他引到我佛的身边。是谓“有缘人!”

那智真长老更另眼相看他的缘由,应该是出于两个方面:

一是看在赵员外的面子。

且看书中记载:侍者禀长老说:“智深好生无礼!全没些个出家人礼面!丛林中如何安著得此等之人!”长老喝道:“胡说!且看檀越之面,后来必改。”自此无人敢说。

二是智真长老乃当世得道高僧,法眼看人,自是高人一筹!已看出鲁智深乃天上的星宿下凡(天孤星)。

书中有记载:……次日,要去对长老说知智深如此无礼。首座劝道:“长老说道他后来证果非凡,我等皆不及他。……”

又写:……“虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净,正果非凡”……

又写:“虽是如今眼下有些啰唣,却成得正果。没奈何,且看赵员外檀越之面,容恕他这一番。我自明日叫去埋怨他便了。”

鲁智深一再喝酒闹事,搞得寺内天怒人怨。智真长老无奈之下,只好修书一封,让鲁智深去东京大相国寺投奔自己的师弟智清长老。临行前,智真长老赠送鲁智深四句偈言:遇林而起,遇山而富,遇水而兴,遇江而止。

后来鲁智深征辽回归,途径五台山时,再次上山拜见智真长老,智真长老再次送给鲁智深四句偈语,同样是十六字:“逢夏而擒,遇腊而执。听潮而圆,见信而寂”。

可见,智真长老不仅看出了鲁智深的不凡,连他一生的际遇与结局都早已了然于胸。厉害不?[微笑]

最后,果然鲁智深听潮声而顿悟,留下頌词证大道,修行圆满!

頌曰:平生不修善果,只爱杀人放火。忽地顿开金枷,这里扯断玉琐。

咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。

爱憎分明,见义勇为,扶危济困,嫉恶如仇。 这样一个真性情真豪杰的鲁智深,谁不喜欢呢?

《水浒传》中,智真长老为什么总对鲁智深另眼相看呢?

在水浒中,作者提到过不少高人,除了九天玄女、天帝外,人世间也有,比如公孙胜的师父罗真人,不但会腾云驾雾,而且道法高明。公孙胜能帮助宋江降服高廉,就是因为罗真人传授了他“五雷天心正法”。更厉害的是,罗真人直接看出来李逵是天杀星,公孙胜是天闲星,简直就是活神仙。

其实,像罗真人一样的高人,书中还有一位,他就是鲁智深的师父智真长老。而智真长老影响最大的一位人物,那就是备受好评的鲁智深。

当初,鲁智深因为救金翠莲父女,三拳打死了镇关西郑屠。因为担心无人送饭,所以鲁智深选择了逃亡。他漫无目的的逃亡,一路跑到了代州雁门县,在那里他遇到了金翠莲,不过金翠莲已经做了赵员外的外室。

赵员外为了鲁智深的安全考虑,建议他做个和尚,就这样鲁智深在五台山出家了。

其实,出家之前五台山和尚是反对的,但是智真长老不顾众人劝阻,力排众议,让鲁智深出家了。智真长老为何会对智真长老另眼相看呢?而且,智真长老如此看重鲁智深,后来又把鲁智深赶走了,这又是为何呢?

先说智真长老为何留下鲁智深出家

其实,智真长老是个高人,他能看破人的生死,也能看到过去未来之事,是个活佛。他之所以留下鲁智深,是因为他知道鲁智深上应天星。所以,当其他和尚都说鲁智深眼睛凶险,不是出家人模样时,智真长老力排众议。

(智真长老)对众僧说道:“只顾剃度他。此人上应天星,心地刚直。虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净,正果非凡,汝等皆不及他。可记吾言,勿得推阻。”——《水浒传》

当然,其他和尚不信,智真长老就说不能驳了赵员外的面子。

智真长老这话是为了敷衍其他和尚吗?从后面的情节来看,鲁智深真的成了佛,而且被追封为“义烈昭暨禅师”,显然智真长老不是敷衍其他和尚,更不是为了赵员外的面子,这些只是表面原因。

真正的原因,还是因为他知道鲁智深的前世(天星),以及这一世的修行。

再说智真长老赶鲁智深去大相国寺

鲁智深出家几个月后,因为经常在佛殿后大小便,而且又因为喝醉酒,大闹五台山,智真长老不便相留,所以让鲁智深去大相国寺了。

当然,这其实也是表面原因,因为赵员外一直在帮着鲁智深,智真长老要留下鲁智深也容易,让赵员外赔钱就行,何况他是方丈,有决定权。

深层次的原因,还是因为智真长老知道鲁智深需要去世上经历,需要去杀人放火,需要去落草为寇,这样才能成就他自己。这一点,作者后来有说明。

话说五台山这个智真长老,原来是故宋时一个当世的活佛,知得过去未来之事。数载之前,已知鲁智深是个了身达命之人,只是俗缘未尽,要还杀生之债,因此教他来尘世中走这一遭。——《水浒传》

这段文字,说得很明白了。智真长老不是故意赶走鲁智深,而是有意让他去尘世间磨练。

试想一下,如果智真长老不让鲁智深离开五台山,那么鲁智深就不会去大相国寺,也就不会痛打小霸王周通,救刘太公的女儿,也不可能认识林冲,救下林冲,恐怕甚至也不会活捉方腊。

如果没有这些事迹,鲁智深恐怕很难成佛,只是在五台山继续做个闹事的和尚罢了。

很多人羡慕鲁智深,觉得他总是仗义出手,路见不平。其实,鲁智深这样也不容易,经常逃亡,一路辛苦也就罢了,还有生命危险。所以,智真长老几年之后见到鲁智深就说“徒弟一去数年,杀人放火不易”。

总之,智真长老看透了鲁智深的前世今生,所以无论是留他出家还是把他赶去大相国寺,都不是因为一己之私,而是为鲁智深好。

《水浒传》中,智真长老为什么总对鲁智深另眼相看呢?

智真长老是慧眼识真人!他看透了鲁达虽然外表粗旷好酒;但确有一颗嫉恶如仇、充满正义的心!不象其它和尚六根未净、进入空门是消灾祈福、充满私情邪欲、披着佛衣不干佛事,永远也得不了正果!而鲁达却是智真长老能够度化、结出的重要善果![祈祷][祈祷][祈祷][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

《水浒传》中,智真长老为什么总对鲁智深另眼相看呢?

智真长老并不是吃斋念佛的普通和尚,而是一位得道高僧,当世活佛。《水浒传》原著在多个章节中都揭示了其高人身份,比如在第三回中智真长老就小露了一手:

焚起一柱信香,长老上禅椅盘膝而坐,口诵咒语,入定去了;一炷香过,却好回来,对众僧说道:"只顾剃度他。此人上应天星,心地刚直。虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净。证果非凡,汝等皆不及他。可记吾言,勿得推阻。"

可见智真长老道德高深、慧眼如炬,虽然是初次相见却能够透过现象看本质,对鲁智深的前世今生都已了如指掌,因此鲁智深投奔到五台山文殊院后虽然屡犯山规,智真长老一直都对他非常宽容,另眼相看,就是因为智真长老已经看出了鲁智深绝非凡夫俗子,而是天生慧根,与佛有缘,早晚会大彻大悟,从而功德圆满修成正果。

在《水浒传》第四回鲁智深因屡屡闹事打人,犯了众怒,五台山众僧人都是凡俗之辈,智真长老又不能道破天机,为了平抚众僧人怨气更好的管理寺院,同时也为了给鲁智深一条出路,于是介绍鲁智深到其师弟东京大相国寺智清禅师处。临行之前智真长老赠给鲁智深四句谒言:

长老道:"遇林而起,遇山而富,遇州而迁,遇江而止。"这四句谒言的意思是“遇林而起”,指鲁智深为搭救林冲而走上了落草的道路;“遇山而富”,当指鲁智深于二龙山落草一事;“遇水而兴”,指的是梁山泊;“遇江而止”,江应指钱塘江,最终鲁智深在浙江离世。《水浒传》第90回:智真长老再一次送给鲁智深四句谒语:

长老说罢,唤过智深近前道:“吾弟子此去,与汝前程永别,正果将临也!与汝四句偈,去收取终身受用。”偈曰: 逢夏而擒,遇腊而执。听潮而圆,见信而寂。这四句的意思是遇见夏侯成便擒,遇到方腊就抓,听见潮信便圆寂了。

可以说这八句谒语高度概括了鲁智深的一生。而且神奇的是鲁智深这些生命中的重大时刻都被智真长老的预言一一应验。这充分证明了智真长老的确是得道高僧,他就像安装在鲁智深身上的监控器记录着自己预高度正确丝毫不差的预言。我想从智真长老对鲁智深的宽容可以看出,一个出家人并不仅仅只会每天吃斋念佛遵守清规戒律就能够得道的,那是需要有根基才行。鲁有成佛的根基,哪怕不拘小节又有何妨?就如同济公一样“酒肉穿肠过,佛祖心中留”,只要心中有佛又何必拘泥于形式上的繁文缛节清规戒律呢?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。