"魏晋"之魏是指三国魏蜀吴之魏,你认为"魏晋笔法"包含魏碑么?二者是什么关系?

先来理一理历史脉络。

别扯远,就从东汉末年说起。此时,三国鼎立,曹丕建立魏国。司马氏篡魏,三国归晋,公元266年司马炎得国,史称“西晋”。公元316年,五胡乱华,王导携晋室衣带渡江,于建康拥司马睿称帝,史称“东晋”。

五胡十六国时期,代国拓跋氏扫灭北方建立北魏政权,时年公元386年。公元534年,北魏分裂成东魏、西魏。东魏武定八年(550年),高洋废孝静帝,代东魏自立,北齐建立。西魏恭帝三年(557年)禅位于宇文觉,北周建立,北魏历史宣告结束。

所谓“魏晋”是魏在前晋在后,因而,“魏晋”之魏是指曹魏,而不是后来南北朝的几个“魏”。同样,“魏晋笔法”不包括北朝魏碑。

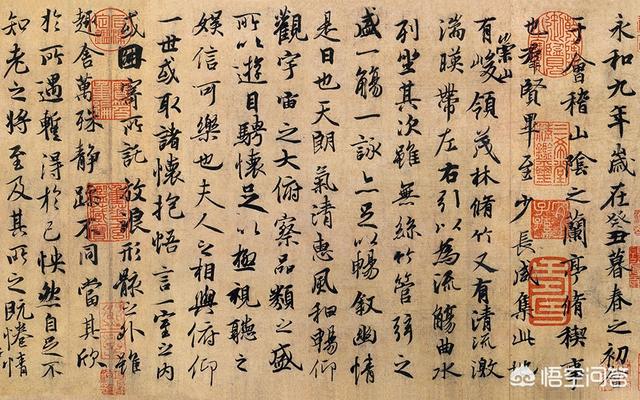

实际上,“魏晋笔法”这个概念也有问题。东汉末年以来,中国书法经历了一个非常可贵的转折时代。我在“三国魏蜀吴时期的书法艺术发展是如何的,代表人物都有谁?”这个问答中,比较详细的解读了三东汉末年以及三国时期中国书法对后世书法艺术的影响。这个时期的书法已经开始由隶书向楷书、草书过渡,并且已基本形成。同时,隶书中的方刚笔画也开始被书家表现得比较明显,侧锋切入再反方向运腕以求方笔的笔法开始应用,东吴皇象的《天发神谶碑》就是这种笔法所书。也就是说,三国时期的书法笔法方圆兼蓄,为后来“南帖”、“北碑”的分野创造了条件。

西晋王导衣带渡江,把大量的文化典籍带到南方,中原主流文明也随之南移。这样,北方少数民族入主中原后,急于学习中原文化,但因为西晋的南迁而缺少学习的经典。其中,汉字的书写也缺乏可供模仿的高级范本。于是,便大量的从摩崖石刻和碑刻中临墓汉字。而东汉以来的汉碑,尤其是三国时期的碑刻开始以刀法刻凿,方刚笔画比较简单直观,这就影响了北朝书法的发展。尤其是北魏时期崇尚佛教,开始了一场书法艺术的开拓性创新“运动”。这场“运动”就是北魏孝庄帝元子攸永安三年(公元530年)开始的“北魏造像”。

所谓“北魏造像”就是在佛堂寺庙雕刻佛像,然后刻碑记事。随着佛教的不断推广,造像运动声势越来越大,发展到为故去的人造像立碑以求佛的保佑,以祈早日超生下辈子不受苦难。这种造像还不限于佛堂寺庙,北魏人学习汉代摩崖石刻,开凿石洞大造佛像,架势有点像如今的公墓。由于造像需求激增,又缺少书写者,所以,刻石更多的体现在刀法上。大量民间书家直接从汉碑和三国时期的碑刻上学习笔法,撷取适合刀法的方刚笔法,以便于工匠走刀刻石。

北魏时期的造像书法别开生面,为中国书法艺术开创了一个全新领域,形成了“南帖”、“北碑”两大分野。现在,我们学习北朝书法,主要以《龙门二十品》为主,碑拓来自于洛阳龙门石窟的造像碑刻。

综上所述,“魏晋”是指三国时期的“魏”,而不是北朝时期的“魏”。同样,书法中的“魏晋”笔法,就是指的三国时期的笔法。三国时期蜀国无片石,蜀汉没有留下碑刻书法,也很少有书法作品传世。这个时期的吴国和魏国的刻石比较多,但因为西晋是从魏国延伸下来的,所以,三国文明(或仅就书法而言)“魏晋”文化就以曹魏为代表符号了。所谓的“魏晋风度”,大概也是这个原因,以曹魏代表了三国。

“魏晋笔法”与后来的“北碑笔法”既同宗同源,还存在一定的传承关系,又各具特色,风格迥异。从书法用笔的角度上讲,也是宗法相通,各具其妙。试从“北碑”、“南帖”这两个概念来讲讲这二者之间的关系。

“北碑”与“南帖”。所谓北碑,就是北魏时期的碑刻书法。北碑书法同样是从中原书法中演化出来的,它继承了“魏晋”书法当中曹魏与西晋的摩崖石刻和碑刻书法,与“南帖”同宗同源。但因为文化背景的差异,以及南北朝文化发展的差异,北碑书法从摩崖石刻中吸取了大刀阔斧的粗放风格,以及东汉末年及三国时期碑刻中的刀法特点,形成了方刚遒劲的书写笔法。“南帖”与“北碑”一样,也是从三国时期中国书法大变革时期进化而来。但因为毛笔的广泛应用,更没有出现北朝崇佛大造像的文化“运动”,依然以毛笔书写为主。加上中原文化主流的南移,东晋时期的书法在王氏家族为主的书法群体推动下,形成了以笔法为主的书法艺术风格。“魏晋笔法”实际上主要讲的是三国时期和东晋时期。“魏晋书法”在清代以前被尊为中国书法的主流,认为学书不入晋法就流于野俗。

“南帖”以魏晋笔法为主要特点,主要原因是东晋继承了三国时期的笔法。比如“今草”,是在皇象等人章草的基础上演化而得。以王羲之为例,“豹奴帖”前半部分是标准的章草,后半部分开始就趋向于今草。而“寒切帖”以今草风格为主,但却保留了大量的章草笔法。楷书也是一样,王羲之继承的是曹魏重臣钟繇的楷书,王右军临写的“宣示表”毕恭毕敬,形似与神似均达到高仿出化的境界。

魏晋之间的传承衔接顺畅,源流清晰,主要得益于文化的脉络清晰。西晋渡江后,把中原文化的主流带到南方,三国、西晋以毛笔书写为主,东晋时期也以毛笔书写为主,与北朝的造像就形成了笔法的分野。

北朝同样以毛笔书写为主,但因为两个方面的原因,导致其书法笔法与南朝大相径庭。一方面是因为学习的范本缺失,这个原因前文已经讲过。另一方面,北朝文化发展方向与南朝不同,大量的纸质书法没有被重视而基本损毁。北朝重视的是造像刻石,这种材料不容易被毁掉,所以,我们现在看到的北朝书法就基本上是造像刻石了。

南朝也有刻石,但刻石是书家说了算。因为书家基本上是达官贵人,工匠必须按照书家的要求,几乎是写真式的雕刻(现在的石匠才不管这一套,好在有电脑写真打印了)。所以,南朝的碑刻很精致,基本上把毛笔笔法保留了下来。当然,碑刻毕竟是碑刻,与墨迹仍然有差距。所以,写书入门以墨迹本为最佳。

北碑书法则由书家和刻匠平分秋色,甚至刻匠还占主导地位。前文所述,由于大量的造像,书家欠缺,民间高手一起上阵。这样就不会象南朝那样,由书家说了算。写匠写完字,就由刻匠按照刻石技法操作,即便是写得很圆润的笔法,也有可能被直行的刻刀给刻方了。从《龙门二十品》中,可以看到《孙保造像记》、《慈香造像记》中的圆转笔法,这个造像就能说明写匠与刻匠的关系了。

总而言之,“魏晋笔法”的“魏”与北碑笔法的“魏”不是一个概念,二者同宗同源,各具风格,都是中国书法的宝贵遗产。

"魏晋"之魏是指三国魏蜀吴之魏,你认为"魏晋笔法"包含魏碑么?二者是什么关系?

包括魏碑。魏碑产生于三国时的魏国,是隶书向楷书过渡的变体,并出现刻碑遗传的现象,该体一直延伸到晋后南北朝(南北朝后断用)。魏碑是魏晋笔法的组成部分,它也代表了魏晋时期书法创新的潮流。

"魏晋"之魏是指三国魏蜀吴之魏,你认为"魏晋笔法"包含魏碑么?二者是什么关系?

谢邀。

我们现在通常泛指的魏晋书法,应当是包括了三国时期的曹魏。魏晋笔法自然也包含魏碑。

大家都知道,书圣王羲之是师从卫夫人的,卫夫人又师从钟繇。钟繇(151年-230年),字元常。颍川长社人(今河南许昌)是三国时期曹魏著名书法家、政治家。 历任尚书郎、黄门侍郎等职,助汉献帝东归有功,封东武亭侯。后被曹操委以重任,镇守关中,功勋卓著。以功迁前军师。魏国建立,任大理,又升为相国。可见从三国到三国归晋,司马一族统一中国后,书法的传承也是一脉相继的。没有三国时期的书法,便没有两晋书法的繁荣。

魏碑书体的出现,于这时期佛教的大力兴起有关。三国时期,曹魏所占领的北方由于大量印度佛教徒来到中原传播佛教,兴建了众多寺庙和石窟,需要刻经记事,树碑立传,于是一种崭新的书体便应运而生。这种书体方正而棱角毕现,雄浑有力,适合于在石上雕凿。于是出现了后世所推崇的《郑文公碑下碑》、《张猛龙清颂碑》、《张黑女墓志》等著名碑帖。

到了东晋时,大批士大夫避战乱来到南方,北方的雄浑风格与南方的秀美婉约相结合,创造出了以二王为代表的新书风,将中国书法推上了一个新巅峰。

但正如行话"结体因时而易,笔法千古不变"那样,魏时形成的魏碑体笔法自然流传到两晋,魏晋笔法包含了魏碑是勿庸置疑的。两者存在着必然的继承和被继承关系。所以我们现在学书临帖最好是以一、二种为主,兼临其他,更有利于领悟和掌握各种书体笔法的传承。

"魏晋"之魏是指三国魏蜀吴之魏,你认为"魏晋笔法"包含魏碑么?二者是什么关系?

魏晋笔法是钟繇二王。因为钟繇是三国时期的魏国人,晉朝沿袭魏改朝换代二王属晉朝人,因为钟繇与二王处于两个朝代,故称之为魏晋。

"魏晋"之魏是指三国魏蜀吴之魏,你认为"魏晋笔法"包含魏碑么?二者是什么关系?

从时间上看不包括,魏碑指的是南北朝时期的北魏。

兩者相差二百年!魏晉笔法是从三國時的曹魏算起(公元220-420年),包括魏、蜀、吳,西晉、东晋,以钟繇、二王为代表的革新派书体所用的笔法;而魏碑產生于十六國后的南、北朝時期(公元420-581年),主要集中在北朝的北魏、东魏、西魏以及北齐、北周時期,主要以石刻刀法为主,鲜有先书丹再刻石的,筆法上有承继关系。

"魏晋"之魏是指三国魏蜀吴之魏,你认为"魏晋笔法"包含魏碑么?二者是什么关系?

答:感謝邀請。不包括,兩者相差二百年呢!魏晉笔法是从三國時的曹魏算起(公元220-420年),包括魏、蜀、吳,西晉、东晋,以钟繇、二王为代表的革新派书体所用的笔法;而魏碑產生于十六國后的南丶北朝時期(公元420-581年),主要集中在北朝的北魏、东魏、西魏以及北齐、北周時期,主要以石刻刀法为主,鲜有先书丹再刻石的,所以根本談不上筆法。但其棱角的造型為唐楷的發展奠定了基礎。以上仅供參考。更多資訊盡在微信公众号“北京尚韵信息”,感谢您的关注。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。