想象:王羲之写兰亭序时身姿是怎样的?是持卷、持板还是伏案?能从字帖上看出痕迹吗?

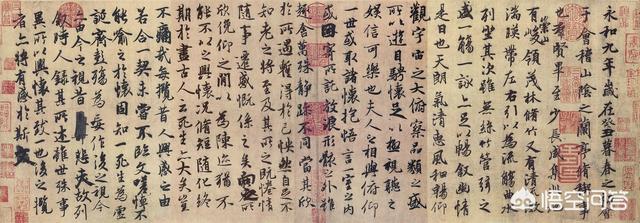

王羲之《兰亭序》中介绍,这篇序文写于东晋穆帝永和九年,即公元353年。这一年的阴历三月初三,也就是上巳节这一天,王羲之与谢安,孙绰等41人举行禊礼,祓除不祥和求福。永和四十二人饮酒赋诗,事后将作品结为一集,由王羲之写了这篇序总述其事。

当时,这四十二人沿着弯弯曲曲的“清流急湍”,行“流觞曲水”之乐。所谓“流觞曲水”,就是参加聚会的人,按照一定的顺序,沿流水而坐。坐定,则在流水的上游放置一盏酒,顺流而下。酒杯流到谁的面前,谁就要赋诗一首,作不出诗,就要把酒盏里的酒喝了。

王羲之的《兰亭序》就是在这次雅集上,为大家的诗作写的一篇序言。故,此序原名是《兰亭集序》。既然是在雅集现场写的序言,王羲之当时的身姿怎样,是持卷、持板,还是伏案,就得考证“流觞曲水”时的场景了。

王羲之兰亭修禊雅集约1110年后,文征明根据兰亭地貌,遥想当时盛况,作《兰亭修禊图》以描述这一文坛胜会。

文征明这幅《兰亭修禊图》长卷中,有一个水榭,王羲之与其他两人在水榭中评点诗作,还有三十九人仍然席地而坐,玩“流觞曲水”。按照画面所述,诗作评点完毕,王羲之就该写序了。可以想象,《兰亭集序》大概就是在水榭之中完成的。那么,王羲之应该是伏案写下了天下第一行书《兰亭序》(附图)。

如果说这仅是文征明的意想,并不能说明水榭中就是王羲之,或者,也不能仅凭文征明一人,就能断定王羲之的书写身姿。那么,不妨再看几幅图片,来佐证一下文征明的描述是否正确。

与文征明差不多同时代的唐寅,也画了一幅《兰亭修禊图》:

明代钱谷,比文征明小38岁的钱谷,也有名作《兰亭修禊图》存世(下图为局部):

如果说明代三个画家离王羲之太远,晋人的修禊雅集都是凭空想象,也是相互影响的,也不足以说明王羲之是在水榭中完成了《兰亭序》的书写。那么,再看看北宋李公麟的《兰亭修禊图》是怎么描述这一场景的。

从北宋到明代,乃至历代画家对兰亭修禊的描述几乎完全一致。事实上,兰亭遗址也能证明,这里确实有水榭、亭台,以供文人雅士们休憩。上巳节的南方阴雨连绵,气温还比较低。王羲之兰亭42人雅集,恰好是“天朗气清,惠风和畅”的好天气。所以,历代画家的场面描述应该是准确的。如果是阴雨,估计大家都躲到水榭亭台中去了。

东晋以来,胡人家具逐渐进入中原。西晋衣带渡江来到南方后,必定以南方家具为主,家具的改变对书法影响是很大的。书法由持卷、持板,书童或侍女展卷书写,逐渐过渡到坐姿伏案。在钱谷的画作中,就有坐姿伏案书写的描述。

从执笔姿势来看,王羲之早期是采用两指勾管法(如图),这种执笔比较适合悬肘和悬腕,持卷持板和展卷书写也比较便捷。后来,王羲之改用二指勾管法,这种姿势就适合伏案书写了。这是因为东晋时期的家具已出现长条书案,坐姿也由席地逐渐演变为坐凳。黄庭坚曾对执笔法有过这样的表述:“凡学书,欲先学用笔。用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力。”、“凡学字时,先当双钩,用两指相叠,蹙笔压无名指。高提笔,令腕随已意左右。”现代书法执笔法,与黄庭坚所论相当接近。

从《兰亭序》的笔法来看,与王羲之当时的书写身姿也相符合。《兰亭序》是在酒后微醺的状态下书写的,王羲之显得还是比较慎重,多以中锋行笔,用墨也比较小心,只是在涂改时用了侧锋重墨。《兰亭序》以楷书入篇,“永和九年,岁在葵丑”等几行字基本上是楷法。这种基调影响通篇,虽然越写越放开,但与王羲之其他作品相比,用笔要谨慎得多。

与《兰亭序》相比,王羲之很多手札出现了比较多的侧锋,比如《憂悬帖》、《频有哀祸帖》等。这些手札的书写身姿,与《兰亭序》不太一样,执板的可能性更大一点。

这种笔法、墨法、章法的表现形式,也是伏案书写状态的所反映出来的书写效果。

(还有几张图片没能上传,又不能重新编辑上传,遗憾)

想象:王羲之写兰亭序时身姿是怎样的?是持卷、持板还是伏案?能从字帖上看出痕迹吗?

这个问题非常好,这也是很多喜欢书法的人一直在研究的,因为写字的姿势,对于书法创作还是蛮关键的,虽然苏轼说过“执笔无定法”,但那也是有着深厚的底子的基础上才不拘泥小节的。

我们都知道王羲之是东晋著名书法家,被誉为“书圣”,他的行书《兰亭序》更是被誉为“天下第一行书”,为后世千百年的垂范。关于王羲之写兰亭序时是持卷、持板还是伏案这个问题,从字迹上来说,应该很难看出痕迹。因为我们现在看到的最接近原作的《兰亭序》仿本,公认是唐冯承素双钩廓填的神龙本《兰亭序》。虽然说钩摹的很逼真了,但跟原作还是有一定差距。

通过历史上的一些画作,我们了解到,东晋的时候还没有高案,都是低案,就像今天的茶几高度,因此伏案写的话不太现实。因为常年那样写的话,估计早就腰椎间盘突出了。长沙就出土过一个西晋青瓷对书佣,现收藏于湖南省博物馆,很形象地反映了晋代的书写习惯。

因此那时的人们都是持卷书写的。而且历史文献记载,王羲之书《兰亭序》时用的是桑蚕纸和鼠须笔。南朝宋刘义庆的《世说新语》称:“王羲之《兰亭序》用蚕茧纸,纸似茧而泽也。” 唐何延之《兰亭记》:王羲之书兰亭序,“用蚕茧纸、鼠须笔,遒媚劲健,绝代无比。” 唐代的李亢《独异志》中称:“王右军永和九年曲水会,用鼠须笔蚕茧纸为《兰亭记序》。”

《校书图》

另外宋摹本的北齐《校书图》中的人物书写时,也是一手托纸,一手执笔书写。这跟上面的陶俑的姿势是一样的。还有东晋的《女史箴图》,也画出了晋人的站姿书写的姿势,也是一手托纸,一手执笔书写。

《女史箴图》

因此可见魏晋南北朝期间,人们的书写习惯应该都是一手托纸,一手执笔书写。启功先生在一堂书法课中也说过古人的这种书写姿势。

想象:王羲之写兰亭序时身姿是怎样的?是持卷、持板还是伏案?能从字帖上看出痕迹吗?

我曾试过,手捧卷右手写,还可以,不太影响运笔,使转也蛮灵活,或许是书写习惯久了,没有继续尝试,以后再研究下,据说,晋之前都是矮的书案,写字时伏案或由书僮持卷或板而书,自李唐来高桌引自西域,和现在的书案差不多了。

讲个题外故事,元一大书法家名气手笔不输赵孟頫,叫李倜。传世法帖极罕,强调晋韵感方面,胜于赵孟頫、直窥二王笔风。但很可惜,书法史上,关于其闻寥寥,知之甚少。查其身世颇不易。 其书力追晋人风致,以潇洒雅逸擅誉于世,不但书风尚晋,连书房摆设也是地道的晋韵雅致,

两位元人的记载使我们得以一窥此公风采:

——集贤学士河东李公士弘,以好书名天下。稍暇则取晋右军纵笔拟为之,所属山房之窗壁几槅砚席诸供具花物,皆奕奕有晋气,由是以拟晋题其颜。(戴表元《剡溪集》

从其目前所知留下的唯一墨迹,李倜 跋陆柬之《文赋》结合王羲之法帖来看,我们或许会有自己的答案或启示。

以下是李倜题跋墨迹和王羲之桑乱贴对比图片

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。