爷爷说70年代他的工资55块,养活一家6口人,这是真的吗?

现在叫做发工资,过去叫做“开饷”,也有叫“关饷”的。

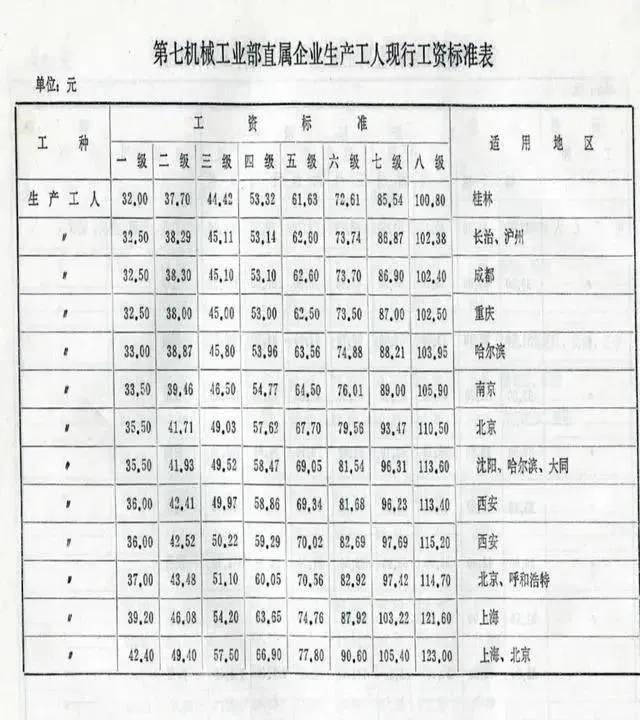

70年代开饷能开到55元钱,着实不少了,如果是在工厂,至少也是5、6级以上的老师傅了。那时候普通工人的工资,也就是30多元,学徒工只能开20多元。

我的单位是电业局,工种是线路工,刚进单位是一级工,工资36元,第二年升到二级工,工资40.05元,以后大概能有十多年也没有涨工资,长一级是很难的。

那时候班里有一个老工人是8级工,级别是搞技术工作的天花板了,人称“大八级”,工资好像是90多元,那时候一个月能开90多元,在我们这些人的眼里,实在是一笔“巨款”。

当时的班长6级工,工资我记得是64元,64元,在当时就算是高工资了,每次开饷大家都非常羡慕。当时我们对“大八级”虽然非常羡慕,但是大家都觉得,工人这一辈子要想混上个八级工,几乎不可能,可以说是凤毛麟角,因此大家都没有这个奢望。不过对于5、6级工,大家心里还是充满了希望,只是不知道猴年马月才能混到每个月能开60多元。

我父亲当年是做小学教师,教小学六年级的语文,当时的工资是40多元,具体40几不是很确切,但是我记得是每月17号开饷。当时我们家7口人,就是靠着父亲的40几元生活,也算是基本够用。但是每个月都挺紧张,有时候也会不够用,偶尔会向邻居借个几元钱接济一下。

每次父亲开饷,母亲看着这么40多元钱,再看看周围的5个孩子,也是愁得要命。

那时候虽然工资开得少,生活也是非常极尽的节俭,如果是像现在这样的消费观念,再有几个4、50元,可能也不够花的。

那时候虽然物价便宜,最主要的还是人没有什么奢望,生活也就是凑付着过。穿衣服,哪有像现在这样不时尚了就不要了,大家都是“新三年旧三年,缝缝补补又三年”地穿着。打补丁的衣服我都穿过,袜子补了后面又补前面,直到实在不能补了,才能扔掉。大家都一样,谁也不会笑话谁。我在小学的时候,学校还组织过补袜子比赛呢。

主食主要是玉米面,一斤玉米面5、6分钱一斤,豆油每个月供应几两,最少的时候,每个月才3两7钱的油。平时人们很少吃肉,虽然那时候的猪肉5、6毛钱一斤,但是如果不是家里来了客人,不是过年过节,也舍不得买。

出门办事,坐电车是4分钱一张票,公共汽车是1毛钱一张票,如果是办公事,要把票根攒着,月末好报销。

总之,那时候有多少钱就过什么样的日子,不管是4、50元一个月,还是5、60元一个月,总得想办法把一个月凑付过去,毕竟大家赚的都不多,想借钱也不好借。

题主说的55元工资养活6口人,像我们家,40多元工资还要养活7口人,显然,前者的生活水平要比我们家高出不少。

虽然说6、70年代,几十元钱可以养活好几口家,但是那时候过得是什么日子?根本无法和现在相比。现在有些人说什么怀念改革开放以前的日子,那他是没过过,或者说他们家不是普通工薪阶层的家庭。真叫他拿着4、50元钱回到6、70年代,他可能一天都过不下去。

爷爷说70年代他的工资55块,养活一家6口人,这是真的吗?

你听爷爷所说:工资55块,能养活一家6口人,情况纯属,确有此事,他不但没有骗你,也没有骗我们,更不是他再吹牛,因为年代不同,生活消费必需品都按人均分配:布票、肉票、粮票等很多东西都要凭票子去购买,有钱的人想买一辆自行车,也要托人走后门才可以买到。

再说,你爷爷工资每月55块,就算是很好的单位,可以说是高额工资了,记得我小时候报名学费才交5块钱就够了,到外面买一碗吃才一毛钱,一斤猪肉0.76元,每户人家一个月吃不上几次肉,假如家里有肉长辈也舍不得把它全吃光,把一部分的肉用盐腌制起来,用咸肉迎接亲戚朋友到来,这样一来,就不会失去主人的面子。

当时年代的小孩子也很少有零食吃,因为一个村部只有一间集体开的农村合作供销社代售点,更不用说大人有零食吃,说起以前生活质量,只有逢年过节才能吃上肉。

可现在的生活比70年代不知好上多少倍,公路上的大小汽车像搬家蚂蚊似的,街头街尾到处都有小汽车的身影,人民生活可以说蒸蒸日上。

爷爷说70年代他的工资55块,养活一家6口人,这是真的吗?

【原创】70年代工资55元,养活一家6口人,这是真的。在那个年代,比这个收入还低一倍家庭都能养活。首先住房有工作的人是国家提供的,其次医药费可以报销;第三学费,小孩上小学学费一学期也就2元多,所以没有这三方面的负担。那时候是计划经济时代,什么东西都要凭票购买,你想吃好穿好是不可能的。一斤大米一毛多,6个人每人每天一斤米也就七毛多钱,水、电便宜到可以忽略不计,鱼肉一个月吃不上一、两次,青菜一天几分钱……。每个月每人生活费大约6~7元钱,只讲养活,当然没有生活质量。衣服老大穿旧了、小了给老二穿,老二穿旧了、破了,缝缝补补给老三穿……。那时候的人容易知足,很多小孩上学都打赤脚,没有什么电器之类,最高档的是自行车,缝纫机、手表等,如果你家有其中一件,那是别人羡慕的对象。

如果按照以前的生活标准,现在一个人3~4千的工资照样可以养活一大家子。

爷爷说70年代他的工资55块,养活一家6口人,这是真的吗?

这个事情,我可以作证,你爷爷完全没有乱说,55元的工资在一个単位要算高的了,不是大学生就是刚解放时参加工作的,因工龄长而工资高。我七一年参加工作,工资二十七元五角,加一块五的粮差补贴一共二十九元。由于文革间近十年未加工资,之前参加工作的也只加了一次,工资加粮差补贴共34元,号称老二级。

只有两位老点的教师,一个男教师是大学生,一位女教师是刚解放时参加工作的,除了这两位工资上了55元以外,还两三个是四十多元的,百分之八十男女教师都是六五、六六年由中师学校毕业分配进学校的,所以都是32.5元这个级。

常言道,钱多多用,钱少少用,每个家庭都是计划开支,在实行计划经济的年代,一般生活上的粮棉油猪肉等都凭票供应,物价又稳定,人们有好大的收入就办好大的事,同样是计划开支。人口多负担重的吃差点,穿差点,手头紧点;负担轻的吃穿好一点,手头就松一点,但都是本着节约再节约的过日子,所以无论家庭负担有多重还是照样过起走了,要说你们家也还是比较节约过旧子的,养一大家人也不容易。

在六七十年代,谁家人口又不是是在四五个以上?工资比你爷爷低的还不计其数。如果是按照现在人们的生活方式,消费观念,不加以计划开支,一心向高标准看齐,管他是双职工还是单职工,管他是高工资还是低工资,管他是过去六口之家还是现在的三口之家,有计划并注意节省的就好过,不计划不节省的人就不好过。为什么现在虽钱有一大把却养一两个孩子都难,主要还是消费观念、消费水准与收入不成比正比例。

爷爷说70年代他的工资55块,养活一家6口人,这是真的吗?

这不但是真的,而且是有目共睹的事实。

六七十年代,我所在的单位最低工资56元6角5。而且百之八十的职工工资也就这水平。

五囗之家是多数,有的甚至是八九囗之多。

别看一家这么多人囗,却多是依靠50一100元左右的工资养活的。

人口越多的家庭往往多是单职工,低收入。

我的好友陈大哥家就是六个孩加妻子,靠他72元工资养活的。

我和妻子一百三十多元工资养父母两孩子六口人,算好一点。

用今天的条件衡量,那就一句话:不可思议!

但的确是走过来了,而且这样的条件还培养出了不少人才,工匠!

那我们是怎样走过来的呢!简单回顾一下。

当时生孩子养婴儿简单,主要靠母乳喂养。不够的加点米粉什么的,也买点奶粉,价也不高。而且都是传统工艺生产的绿色食品。

孩子上的是单位幼儿园,职工子弟学校。书包里也就几本书和课本,花费低,重量轻。

孩子自己上下学,我们从不接送。从幼儿园到高中,几乎都是半免费的。上大学更是国家全包。

住房也是单位统一建设分配的。结婚前都是三五人住一个职工宿舍。

生病了到单位医务室开药看病。费用职工全免,家属半价。

重病,手术,生孩子住院,一般是先到财务室拿上一张空白支票,由单位医生陪送上人民医院,职工医院,单位医院就医。出院时用空白支票去医院财务处填报结账。

有的家庭遇上不可抗拒的困难,可向工会申请有限的补助,渡过难关。

有的家属还会在单位附近找点地种。孩子们也会挖野菜,上山捡柴,去锅炉房,铁路附近捡煤渣从而节省家用开支。

当然这样的日子是很清贫的。但社会生活无压力,所以还是开心欢乐的。

话说回来,虽然现在压力大,但我还是喜欢现在。

不过那时的清贫节约,甚至艰苦都是应该的,也是国家,社会发展的必然。

毕竟西方社会从来对我们都是封锁打压,甚至战争。不艰苦奋斗,多快好省的建设家园,那来今天的美好强盛!

爷爷说70年代他的工资55块,养活一家6口人,这是真的吗?

上世纪七十年代,工资55算高薪族。我记得县委书记的工资也不高。中小学教师的工资一般是30多,工人的工资也差不多。

你的爷爷55元的工资养活一家6口人,应该没有问题。那时的住房医疗上学都花不了多少钱,差不多这三项就是免费的。

记得我去县城看亲戚,表哥带我去饭馆吃早点,两人一顿饭的头条和豆浆,没有花到一元钱。记得豆浆几分钱一碗。

大肉是8角,鸡蛋是6角。那时人们也不是每天吃鱼肉。海鲜下来的旺季,黄花鱼是三角钱买一大堆。韭菜茴香辣椒茄子都很便宜,几分钱一斤 。

要论生活质量,平心而论,现在是比七十年代强多了。现在就是住房医疗上学这三大块让人纠结。除此以外,其他的生活开资都能应对。

过去的日子,值得怀念。一晃50多年过去了,我们的国家今非昔比了,尤其是改革开放四十年,老百姓的生活水平大大提高了,这是事实。现在即便是偏僻的农村,街前街后都停放满了小汽车,这在过去是不可想象的 。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。