为什么工匠要在敦煌画反弹琵琶?

如果用现代人的思维来理解,反弹琵琶给人的第一感觉就是在“炫技”。即使穿越回大唐,这样的可能性也是不能排除的。

飞天和弹琵琶都是敦煌文化中非常有特色的艺术表现形式,飞天在梵文中被称为香音神,在佛经中称为“天人”,她们负责侍奉佛陀,平时会像一只勤劳的小蜜蜂一样活动在佛的周围,要么护佛,要么听候佛的差遣,都长着翅膀,办事效率可能比较高。

我国汉代壁画的飞天形象还长着翅膀,到了唐朝翅膀没了,取而代之的是具有古典特色的飞舞的飘带,且有了唐人特色,体态丰腴,头朝下从天上蜿蜒而下,彩带飘飘,流云落花衬托,动感十足。它象征着自由、快乐、吉祥和幸福,深得画家们的喜爱,张大千就画了不少飞天形象的画,尽管争议也不小。

除了飞天,弹琵琶这一技艺也是敦煌壁画中反复出现的艺术形象。反弹琵琶在壁画中并不止一次出现。它在涉及五代时期、盛唐、中唐时期和宋代时期的窟画中均出现过,我们从两个方面来理解敦煌壁画中的“反弹琵琶”。

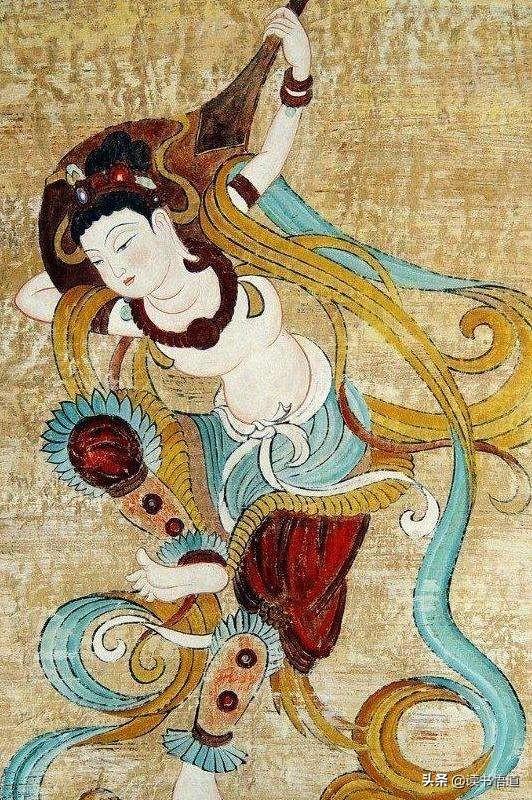

从舞蹈动作来看反弹琵琶,很显然这是一种亦舞亦奏的表演形式,舞者左手高扬按弦,右手反抬拨弦,左足踏地,右足吸腿反抬,身体以腰部为中心呈S型。

从壁画上舞蹈动作,很明显可以看出不同于一般意义上的中国古典舞或民间舞,而是带有浓厚的宗教色彩和异域文化。

中国的传统舞蹈大多是谦逊保守的,很少有脚部动作,习惯运用上肢语言表达,手部动作在舞蹈中几乎占据百分之五十,夸张而实质性的富有跳跃感的动作并不多。

简言之,中国传统舞蹈姿态在很多情况下所体现的是一种内在的美感,动作的韵律和形神之美。且舞蹈服装也相对比较保守,不会直接展露人体肌肤。其东方艺术魅力在于“寓露于藏,藏中透露”。

西方舞蹈的共同特性则主要表现在对性情的表达上,舞者所展示的是体态上的形式美感,一般没有特别的精神寓意,展示更多的是一种个体的性情美感,渴望自由与飞翔的豪放情感。比如芭蕾、华尔滋、弗拉门戈、布鲁斯等。

但殊途同归,东西方的舞蹈都受到各自独特历史文化的影响。反弹琵琶作为一个舞蹈动作,正是融合了东西方文化的特点。

首先,从舞蹈服饰来看,舞者上半身几乎是裸露的,下半身则配有裤饰,到脚又是裸露在外。舞蹈形象并不符合传统意义上的保守形象,但是舞者身上的彩带却是具有古典特色的。

其次,从舞者的动作来看,呈现S型的线条。“欲前先后”、“逢左必右”是中国舞蹈运用比较多的动律。东方古典舞蹈的瞬间姿态美,一般要兼顾头、肩、胸、胯、膝和踝的异向扭动,从而形成S 线条。壁画中的舞者肢体呈曲线,单腿立地支撑,斜出胯而另一脚收勾,整体都在突出一个“圆”字,包括道具。

再者,我们看舞者膝盖以下的装饰,还有脖子上头上的项饰,都是佛门图案莲花的标识。耳朵及耳朵上的饰物,包括舞者的神态,饰品颜色的搭配,都充满了浓浓的佛教文化。而且裸露上半身,在佛教文化中也有着相对应的宗教故事。

因此,可以说,通过反弹琵琶这个舞蹈动作,恰好见证了唐朝文化的高度开放性,融合性,以及唐朝人的包容性。反弹琵琶是大唐文化一个永恒的符号“反手拨弦自在弹,盛唐流韵袅千年”。

工匠们摆脱了传统思想的束缚,在艺术上进行了再创作,融合了印度、西域、中原飞天的文化,与舞者相比,琵琶在此起到一种陪衬的作用。

从弹奏乐器来看作为舞蹈道具,琵琶频繁出现在北朝到隋唐的汉地窟画中,舞蹈者或怀抱琵琶,或侧身倒弹,或昂首斜弹,而唐朝诗人咏琵琶的名诗也不少,如白居易的《琵琶行》,王昌龄的“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情”,王翰的“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”,说明琵琶这种乐器在唐朝非常流行。言外之意,唐人使用这种乐器的技艺也是相当高的,反弹琵琶确实有“炫技”的成分。

琵琶作为拨弦类的鸣乐器,也是由印度经龟兹传入内地,龟兹位于丝绸之路的新疆段,也是政治文化重镇,经济也发达,这个地方的石窟艺术更加久远。敦煌莫高窟也有参考借鉴吸收转化的成分。

在汉传大乘佛教中有四尊守法天神,名曰四大天王,其中东方持国天王也是手持琵琶,持国意为慈悲为怀,护国土护众生。琵琶发出的法音则寓意来护住众生。

因此,工匠们将常见的流行乐器并带有宗教色彩的琵琶引入壁画中,同时将唐人在琵琶上的高超技艺反弹琵琶绘入其中,这也是顺理成章的事情。

总之,反弹琵琶作为一种又奏乐又跳舞的表演形式,集高超的弹奏技艺、绝妙的舞蹈本领、优雅迷人的姿态,宗教色彩和东西文化,都集中在了舞者的肩上,显得劲健而舒展,迅疾而和谐。

为什么工匠要在敦煌画反弹琵琶?

反弹琵琶是敦煌壁画中一个非常重要的艺术形象,其特有的“艺术性”决定它在敦煌壁画中的位置。反弹琵琶是一种多元文化复合体的艺术形象,是“五胡”文化、西域文化、中亚文化和中原文化共同孕育而成的。本文在分析反弹琵琶艺术形象的特点的基础上,讨论其与中国民俗文化、宗教文化和哲学思想之间的密切联系,并以此来剖析反弹琵琶艺术形象所具有的深厚文化内涵。

我个人比较认同的说法是: 文化是在人类社会历史发展过程中形成的一种产物,它是一个民族或国家的历史、地理、政治、传统习俗、风土人情、生活方式、文学艺术、宗教信仰等相关方面的总和。从此意义出发,敦煌壁画无疑是中国古代文化系统中必不可少的一部分。敦煌反弹琵琶艺术形象不是一种文化的艺术形象,而是多种文化的复合体。

很多人认为人类最早的视觉艺术形式就是绘画。不论是距今万年以上的非洲岩画,还是我国敦煌的莫高窟壁画,都佐证了此点。作为一种以再现为手段、以世间万物为对象的艺术创作形式,在人类漫长的发展过程中绘画早已渗透到了生活的各个方面。而中国古代的壁画作为一种深深扎根民间的、分布极为广泛的艺术形式,无疑体现着中国古代民俗文化的方方面面。

反弹琵琶中伎乐天形象上,身体的主要衣饰不是贴体的衫褐,而是飘荡飞舞的缠绕着的带纹,表现了空灵欢乐的精神境界和雍容华贵的民族风格。伎乐天人物形象保持着域外的形式,但构图及环境、道具则不受域外影响,是画家根据自己所熟悉的民俗文化加以创造。古代艺术家们大胆地摆脱了佛教清规戒律,打破了封建社会衣不露体的礼教桎梏,巧妙地运用夸张和想象,在有限的空间,用毫放的笔力、对比的色调创作出一幅幅超越宗教内容,具有浪漫主义风格,表现出美化现实生活的具有民俗文化特色的壁画。

为什么工匠要在敦煌画反弹琵琶?

“反弹琵琶”,浅层理解,是炫技,也即反映中华民族有音乐高手和音乐能人,“反弹琵琶”就是高超的弹拨水平。再者,琵琶是中华民族的传统乐器。

深层理解就是反对虚文化提倡人手实文化的道佛思想。通过“反弹”推导出作者反对“弹琵琶”制造虚声音,也即反虚倡实的表达。

为什么工匠要在敦煌画反弹琵琶?

琵琶是东方持国天王的法器,专司调意。(木克土,肝摄脾,魂摄意)

反弹琵琶,意趣在“返”,返己调达顺畅,也有凡事返溯因地、反思自身自心的意思。自弹自闻,令情归性。返己自省是传统文化入门初阶、锻炼必修。佛家以飞天反弹琵琶寓示观达圣贤之道的门径。

为什么工匠要在敦煌画反弹琵琶?

“反弹琵琶”是敦煌艺术中最优美的舞姿,她劲健而舒展,迅疾而和谐,“反弹琵琶”实际上是又奏乐又跳舞,把高超的弹奏技艺、绝妙的舞蹈本领优雅迷人地集中在这个舞位的肩上。

“反弹琵琶”见于莫高窟112窟的《伎乐图》,为该窟《西方净土变》的一部分,写伎乐天随着仙乐翩翩起舞,举足旋身,使出了“反弹琵琶”绝技时的霎那间动势,伎乐天神态悠闲雍容、落落大方,手持琵琶半裸着上身翩翩翻飞,天衣裙裾如游龙惊凤,摇曳生姿,项饰臂钏则在飞动中叮当作响,别饶清韵。

大唐盛世之时,胡乐入华是中国音乐史上的重要事件,外来音乐和乐器传入中原在唐代进入高峰时期,于是,华丽的琵琶等为代表的富有特色的西域乐器散发出夺目的光彩,脱颖而出,与中原本土乐器歌舞融为一体。敦煌的画工们以能歌善舞且才华非凡的胡姬作为模特,捕捉住了胡姬“反弹琵琶”这一优美瞬间,并揉和了离奇的的想象和杰出的创造,留下了千古经典的画篇。“反弹琵琶”无论是从反映生活的角度,还是从绘画技法的角度,所取得的成就都是引人注目的,既是大唐文化一个永恒的符号,也是敦煌壁画中的代表杰作。2012年中国邮政发行的《丝绸之路》特种邮票,敦煌壁画《唐·反弹琵琶图》就被搬上了邮票小型张上,成为中华国宝级文化的一部分。

为什么工匠要在敦煌画反弹琵琶?

我是唐小生,我来回答这个问题!

我看纪录片《敦煌》有一集里提到过这个。大致意思是匠人都是把普通民间女子形象融合进去的,又说当时正遇安史之乱,或许是教坊舞姬出逃流传出来的。

根据他们的研究,众多莫高窟石窟壁画中,只发现了一个反弹琵琶的壁画形象,而且原图面积很小,如果要按这个动作进行弹奏,手长必须超过膝盖。

而且,学过琵琶的或者弦乐器,都应该知道,琵琶等乐器真的很重,正常抱着,过一会儿腿上就会出现一片红红的皱印,反弹琵琶就更重了。根本不可能做出这样的动作,更别说弹出乐曲了。

所以说这个动作很有可能是被加工过的!

而且原版姿势主要出现在舞蹈表演里,并不是以奏乐为重点,只是单纯为了炫技。

那么工匠为什么偏偏选取了这样一个舞蹈动作呢?就是因为这个动作好看啊!还能有什么别的原因……

当然,除了单纯好看之外,肯定和当时的文化背景离不开关系。

我们知道艺术是来源于生活的,再美的东西在生活里面也会有一个映射。

而琵琶这个乐器是中国和西域文化交流的一个产物,在敦煌壁画中,琵琶出现了600多次。更有趣的是,只要是有舞蹈的画面,就一定会画琵琶。

大唐盛世之时,外来音乐和乐器传入中原,在唐代进入了鼎盛时期。敦煌的画工们以能歌善舞且才华非凡的胡姬作为模特,捕捉到了“反弹琵琶”这个优美动作,加上画师们丰富的想象力加以美化,于是就有了千古经典。

对现在来说,反弹琵琶已经成为了敦煌壁画中一个非常重要的艺术形象。它特有的艺术性决定了它在敦煌壁画中的位置。

以上,我的回答仅代表个人意见,仅供参考。

再次谢谢邀请!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。