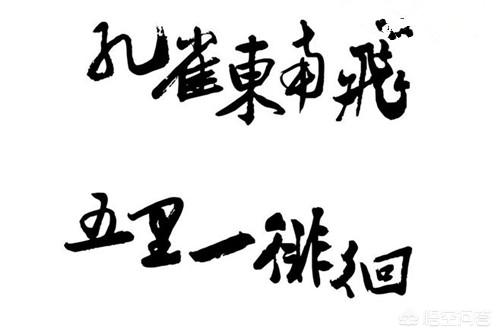

《孔雀东南飞》里婆婆刘母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?

“三日断五匹,大人故嫌迟”,这句话是刘兰芝说的,这里的大人就是指焦母。刘兰芝在女红方面已经是“鸡鸣入机织,夜夜不得息”,几乎是日夜在织布,焦母还是嫌弃她。意思就是说刘兰芝的妇功不过关。

“此妇无礼节,举动自由专”,这句话是焦母说的,这是她在儿子面前指责刘兰芝没有妇德。刘兰芝还没有被遣返,焦母就对他儿子说:“东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比”。焦母在夸东家女,从侧面理解意在贬低刘兰芝,说明焦母也看不上刘兰芝的容貌。即刘兰芝妇容也不过关。“昔作女儿时,生小出野里。本自无教训,兼愧贵家子”,这句是焦母说的,很明显是在批评刘兰芝没有教养,不懂规矩,妇言不过关。同时也在抬高自己的门第,贬低了刘兰芝,说明他们二人的结合是门不当户不对的。结合诗句,我们初步可以判断出,焦母讨厌刘兰芝的原因:从经济地位来看,门不当户不对从妇人标准来看,她身上四德不合格焦母与刘兰芝的矛盾不是吵架互殴,刘兰芝也没有不煮饭不拖地不孝顺公婆不伺候丈夫,刘兰芝在我们眼中是个贤妻,没有我们现在意义上的道德问题。通过以上原因,不难看出,焦母与刘兰芝的问题不是实际意义上的婆媳矛盾,而是封建礼教家长制的矛盾,从当时社会意义来讲,这个矛盾是不可调和的。焦母讨厌刘兰芝的原因在于,她不能改变刘兰芝,让其变成符合她的价值观的妇女。所以,最终刘兰芝被遣返回了娘家。

那么,刘兰芝做错了什么?用我们现在价值观来看,刘兰芝没有做错什么,但在古代封建礼教之下,她的确“做错”了。第一,她不该嫁给焦仲卿。我们从诗中可以体会出,她之所以嫁给焦仲卿,是因为爱情。这不符合封建社会的婚姻观,焦仲卿可以给她爱情,但是他给不起她婚姻幸福。因为焦仲卿本身也是封建礼教的受害者,但是他自己并没有意识到这点。反而,刘兰芝的思想意识要比他先进。比如:刘兰芝要走了,她知道自己不可能回来了。但是焦仲卿还抱有幻想,还发誓,说我一定要接你回来。刘兰芝甚至可以预见到自己之后命运,她说“我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀”,她意思是娘家也容不下她,在娘家也呆不了多久,隐约提示了她可能马上就会再婚了。焦仲卿面对母亲的无理要求,只是一味的乞求,但最终还是没有违背焦母的意愿。所以,焦仲卿身上并不具备反抗精神,他并没有意识到自己是一名受害者。他听说刘兰芝要再嫁了,马上虎视眈眈的去质问,"贺卿得高迁!磐石方且厚,可以卒千年;蒲苇一时纫,便作旦夕间。卿当日胜贵,吾独向黄泉!"刘兰芝反而反应比较平静,解释了她再嫁的原因。自君别我后,人事不可量。果不如先愿,又非君所详。我有亲父母,逼迫兼弟兄。以我应他人,君还何所望!焦仲卿一气之下提出了死约,但他并不是最先赴约的那个人。刘兰芝才是他们爱情的最终守护者,她履行了他们最后的誓约。如果她没有嫁给焦仲卿,而是嫁给一个门当户对的普通人家,也不会有这样的悲剧。

第二,她不应该对爱情抱有幻想她离开夫家的时候,明明知道不可能再回来了。但是当焦仲卿发誓保证接她回来时,她还是答应一定要等她。她对焦仲卿还抱有幻想,对爱情抱有幻想。刘兰芝被遣返回娘家后,依然有太守家这样的好婆家。这说明她也是才貌双全的人物,不然在古代二婚还能选得这么好的人家,自身没实力肯定是不行的。关键财礼也很丰厚,足见男方家的重视。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑(xié)珍。从人四五百,郁郁登郡门。再看焦仲卿的处境,他回家和母亲大人说,他都要准备殉情了,焦母的态度是什么呢?焦母还在指责他,教育他,强行要给他再续弦。这一幕让我们见识到了,鲁迅先生笔下“吃人的礼教”有多可怕!阿母得闻之,零泪应声落:“汝是大家子,仕宦于台阁。慎勿为妇死,贵贱情何薄!东家有贤女,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在旦夕刘兰芝,一位追求自由,执着于爱情的女性,受到了封建礼教的打压,最终走上了绝路。

《孔雀东南飞》里婆婆刘母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?

《孔雀东南飞》里婆婆焦母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?梳理《孔雀东南飞》全文,从封建礼法来看,婆婆焦母厌烦刘兰芝并无正当的理由,全是她自己的原因,刘兰芝并没有做错什么。

婆婆焦母厌烦乃至强迫休弃刘兰芝并无礼法上的正当理由从《孔雀东南飞》的内容上来看,刘兰芝是被焦家休弃的。按照古代礼法规定,女子只有犯了“七出”之罪,才会被休弃。如《大戴礼记·本命》:

妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。不顺父母去,为其逆德也;无子,为其绝世也;淫,为其乱族也;妒,为其乱家也;有恶疾,为其不可与共粢盛也;口多言,为其离亲也;盗窃,为其反义也。

刘兰芝有没有触犯这“七去”规定?肯定是没有的。

第一,如果刘兰芝的行为真的符合这七条当中的任何一条,“吾意久怀忿”,早已对刘兰芝心怀不满的焦母平时肯定会拿着放大镜去挑刘兰芝的刺,如果刘兰芝符合其中的任何一条,焦母还不得获若至宝,公布于众,赶紧把刘兰芝扫地出门,哪里至于“槌床便大怒”,依仗着母亲的身份胡搅蛮缠撒泼让儿子休妻?

第二,如果刘兰芝真的是因为这七出之条而被焦母厌弃直至休妻,刘兰芝归家以后也不会有县令和府君争着为儿子求婚。这两个人都是当地的直管主官,对焦家的情况应该是了如指掌,如果刘兰芝德行、身体有缺,县令和府君绝对不会前来求婚,自辱家门。

而且,府君在为第五子迎娶刘兰芝时,可谓声势浩大:

青雀白鹄舫,四角龙子幡,婀娜随风转。金车玉作轮,踯躅青骢马,流苏金镂鞍。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑珍。从人四五百,郁郁登郡门。

府君之所以用这么大的阵仗为儿子迎娶刘兰芝,一是财势使然,另一个就是对刘兰芝的重视,一个德行有亏的再嫁女,不可能得到这样的待遇。

唯一的可能就是,所有的人都知道刘兰芝被焦母厌烦乃至休弃没有任何的正当理由,在礼法上刘兰芝没有任何的缺失,而且,刘兰芝还是一个非常优秀的女性,所以当地最有权势的县令和府君才会争相为自己的儿子求聘。

刘兰芝和婆婆焦母爆发了严重的冲突,这次冲突是刘兰芝被休的导火索《孔雀东南飞》正文一开始就是刘兰芝求去,之后便是焦母要求焦仲卿休妻。诗中几次描写了焦母之怒,如“槌床便大怒”、“阿母怒不止”等,由此可以推测,刘兰芝虽不至于跟焦母吵架,但是两人之间应该是爆发了严重的冲突,不然何以焦母“吾意久怀忿”,直到今日才爆发?

爆发冲突的有错方是谁?当然不会是刘兰芝,因为如果是刘兰芝的话,焦母就可以给刘兰芝堂而皇之扣上“七出”的帽子,直接把刘兰芝休掉。

至于焦母到底犯了什么错,按照古代“为尊者讳”的传统,诗中没有明写,但焦母理亏是必然的。很多时候,当无颜面对一个人时,蛮霸的犯错方会直接要求对方在自己面前消失。或者,这也是焦母爆发的一个原因。

焦仲卿的母亲寡居,心理扭曲是她厌弃刘兰芝的关键因素“吾意久怀忿”,刘兰芝如此优秀,焦母为何会厌烦刘兰芝?从《孔雀东南飞》诗文中可以看出,焦仲卿没有父亲、兄弟,只有一个妹妹,很明显,焦母是一个寡妇。

焦母是一个寡妇,一个心理非常扭曲的寡妇。如果刘兰芝和焦仲卿婚后感情不好,或者焦母还能够容得下她,可是相反,从诗中可以看出,焦仲卿非常爱刘兰芝。在焦母要求休妻时,焦仲卿先是为刘兰芝辩解,其后以性命相求,最后双双殉情,这些都可以说明两个人的感情。

对于心态扭曲,全部身心都放在儿子身上的焦母来说,这才是她厌烦甚至嫉恨刘兰芝的关键所在。不是你不够好,而是你占去了我儿子全部的爱。这种思想肯定是扭曲的,毕竟,母子之爱和夫妇之爱从来都不是冲突的。

刘兰芝有一个强大的情敌,这个情敌很讨焦母喜欢。《孔雀东南飞》中借焦母之口几次涉及到了另外一个重要的女性,那就是秦罗敷。在焦母要求焦仲卿休妻的时候,焦母就提到了这个姑娘:

东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。

这说明,在焦母的心中,相对刘兰芝,秦罗敷才是她理想中的儿媳妇人选,更得她的欢心。

在焦仲卿向焦母自述对刘兰芝的深情,心怀死志时,焦母急得泪流满面,有一次向焦仲卿抛出了秦罗敷,向焦仲卿言说秦罗敷的各种好:

东家有贤女,窈窕艳城郭。

焦母信誓旦旦:“阿母为汝求,便复在旦夕。”焦母为何敢如此笃定秦罗敷旦夕之间便会答应焦家的求婚?鲁迅先生曾说:我向来不惮以最坏的恶意来揣测人心。在刘兰芝被休弃之事中,焦母尤其是秦罗敷扮演了怎样不光彩的角色可以想见。

一边是焦母对刘兰芝素有成见,一方面是已得焦母欢心的情敌强敌虎视眈眈(贤女、可怜体无比、窈窕艳城郭),刘兰芝在焦家的日子可谓举步维艰。或者强势、挑剔的焦母能忍,这种情敌才是刘兰芝心灰意冷、自求下堂的真正原因吧?

写在后面的话有些人分析《孔雀东南飞》时,认为封建社会是造成焦仲卿、刘兰芝悲剧的罪魁祸首,可是,问题是焦母厌烦刘兰芝并无封建礼法上的正当理由,刘兰芝也并无过错。如果焦仲卿勇敢一点,敢于利用礼法反抗焦母;如果焦仲卿坚决果敢一点,让刘兰芝感受不到情敌的威胁,在婚姻中更有安全感,或者“自挂东南枝”的悲剧根本就不会发生。

《孔雀东南飞》里婆婆刘母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?

婆媳关系,错的不是媳妇。

家庭纠纷,婆媳矛盾婆媳剧很收欢迎,现代人喜欢,古人也喜欢。

著名的当属《回家的诱惑》,前后两部。第一部讲豪门媳妇不好当,恶婆婆欺负媳妇,打骂、使唤、流产、离婚……让人看的是恼火不已,气的只想揍编剧。

第二部讲王者归来,手刃仇人、侵吞家产、KO小三、找到真爱……大仇得报让人畅快不已。

婆媳剧大受欢迎,因为受众很多啊,全国有多少家庭呢?有多少对婆婆媳妇呢?有多少是合合美美,有多少是恶言相向?

提起婆媳关系,每个人都有发言权吧,即便不是经历者也是见证者。

陆游就见证了一段恶劣的婆媳关系:陆游迎娶表妹唐婉,两人青梅竹马情投意合,本是天造地设的一对,奈何陆游的母亲不喜欢唐婉,迫于压力陆游休妻。后来两人再次相遇,陆游饱含深情的写了不朽的作品,《钗头凤》:红酥手,黄藤酒,满城春色宫墙柳。良人对此是唏嘘不已。

按理说在婆家唐婉是陆母的媳妇,在娘家唐婉是陆母侄女,于情于理都没有憎恶的道理呀?

良人觉得,陆母讨厌唐婉跟焦母讨厌刘兰芝是一个道理。

长话短说,良人来解惑。

《孔雀东南飞》算是汉代的婆媳剧。

婆婆不喜欢媳妇不是媳妇的错,作者写的很清楚:

三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!

三天织五匹布,还不满意。你们家的媳妇太难做了。

说白了就是,你母亲故意找事,让我很难办。

到底是什么原因让婆婆讨厌刘兰芝呢?

男子懦弱,母亲强势。《孔雀东南飞》中,焦母强势,儿子焦仲卿懦弱事事都要询问母亲的意见。

古代讲究三从四德:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。

但是焦仲卿父亲早亡,一个家全靠母亲支撑着,生活肯定好不哪去。古代是禁止妇人抛头露面的,但是焦家没有成年男子,焦母只好自己出马,自然会遭到不少敌视和白眼。生活的艰辛困苦,让她养成强势的性格。面对这样的母亲,焦仲卿没有自由而言,从小就被母亲支配,他已经不知道如何反抗了,而且母亲手里还握着“孝”这张王牌,一切事情由不得焦仲卿。

媳妇难做全赖男人。

一个好的男人要爱护媳妇,因为一个家中只有媳妇跟自己没有血缘关系,不爱护她爱护谁?

我曾记得一个例子,一个男人咨询说,我们家朝翻天了,我妈跟我媳妇因为钱吵的不可开交。咨询师给他出主意:偷偷塞钱给母亲,说这是媳妇让我给你的,钱不多也是媳妇的心意,她还是向着你的。然后再偷偷拿钱给媳妇,说这是咱妈让我给你的,不要声张,妈看你身体不太好,给钱让我给你买些补品,妈还是很关心你的。

处理婆媳关系就得两头满,凡事闹个谁对谁错,根本没这个必要。

但是焦仲卿显然不懂:刘兰芝跟他说,母亲不喜欢我,你把我休了吧。

焦仲卿去找母亲,他是这么说的:

共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚?

他竟然去质问母亲,为什么对媳妇不好。

母亲自然是大骂,说出的理由估计也是编造的:

何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由。吾意久怀忿,汝岂得自由!便可速遣之,遣去慎莫留!

焦仲卿一下子傻眼了,母亲让自己休妻,他不干了,再次火上浇油:

伏惟启阿母,今若遣此妇,终老不复取!

结果就是母亲大怒,焦仲卿再也无路可退:

槌床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!吾已失恩义,会不相从许!

话已至此,焦仲卿能有什么办法呢,哭哭啼啼的休妻去了。

自挂东南枝,也是自作自受。

刘兰芝错在太漂亮。府吏久在温柔乡,丧失斗志,影响前程。焦母一辈子就一个盼头,那就是培养儿子。凡是对儿子前程有碍的,都是敌人。

很不幸,刘兰芝就不站到了焦母的对立面。

焦仲卿在官府做小吏,小吏跟现在公务员差不多,那可是铁饭碗。在现在的婚恋市场上,公务员也是很吃香的。古代更是如此,焦仲卿也算是成才了。但是这只是第一步,焦母还有更高的追求。

俗话说,不想当将军的士兵不是好士兵。焦母想让焦仲卿继续升迁,焦仲卿也得到了机会,吾今且赴府,此时也是焦母跟媳妇矛盾最尖锐的时候。

府吏应该有了新的差事,但是却沉迷温柔乡没了斗志。

儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。

这可刺激住了焦母,要知道媳妇跟儿子也不常在一起啊,这样都没了斗志,以后怎么办?

君既为府吏,守节情不移,贱妾留空房,相见常日稀。

必须得让刘兰芝离开这个家,这样儿子才能一心扑在事业上。

陆游,就更加明显了。

诗词歌赋在古代只是末流,你说自己要做个专职词人,家人还不打断你的腿。即便是专职写词的柳永,也是因为科举这条路被封了,没办法才以作词为生。

陆游的爷爷是当朝右相,书香门第因此陆游的首要目标也是做官。

但是陆游唐婉新婚之后,整天在一起打闹玩乐,潇洒快意,情意浓的很,早就把什么圣贤书,什么封官进爵抛到了脑后。陆母多次警告,陆游也不当作一回事。陆母只好出此下策,休妻赶走唐婉。

自古就有“狐狸精”的说法,男人把持不住都是女人的错,漂亮也是错吗?

封建家长制,媳妇必须无条件服从婆婆。百年媳妇熬成婆,能不耍耍威风。古人一般都早婚,又崇尚多子多福。

没有四五代人同时存在,根本算不上大家族,四世同堂是大家族的标配。

如果代代如此,那就搞笑了。

长幼尊卑有序,凡事得听长辈的。

一个媳妇刚进家门的时候是第四代,也就是重孙媳妇,地位能高到哪里去,毕竟前边还有孙媳妇、儿媳妇、婆婆。

百年媳妇熬成婆就是这个意思,只有第一代媳妇才称之为婆婆,四代人加起来也有一百年了。

《红楼梦》中的贾母就是这样,刚入府的时候是重孙媳妇,一步步熬到贾府的实际掌权人。她对儿媳妇可没好脸色看,倒是对孙媳妇挺好的。

于是就熬啊熬啊,熬成孙媳妇,再熬成儿媳妇,再熬成婆婆。

好不容易熬成了婆婆,自然会想到自己做重孙媳妇时候的事,难免发泄一下不满,上行下效,代代相传,婆媳关系能好就怪了。

做媳妇的时候挨欺负,做了婆婆又想欺负媳妇,这就是问题的复杂之处,难解。

以上就是良人的看法,欢迎留言讨论。

《孔雀东南飞》里婆婆刘母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?

《孔雀东南飞》讲的是汉末建安年间发生的事情,小官吏焦仲卿的妻子刘兰芝,不被婆婆喜欢,被休回家中。刘兰芝立誓不再嫁,可她的家人逼她再嫁,嫁与不嫁两难间,刘兰芝投水自尽。焦仲卿听到消息后,上吊自尽了。后人根据这个故事,写下了《孔雀东南飞》。

焦仲卿的母亲为什么那么讨厌刘兰芝呢?我大胆猜测了一下。

一、焦仲卿刘兰芝夫妻恩爱无比,婆婆是非常嫉妒的

我们先看一下这个婆婆的性格,很强势,哪怕儿子说了“今若遣此妇,终老不复取!”她依然逼儿子休妻,哪怕儿子真的终身不娶。对儿子有掌控欲,想要掌管儿子的一切。

为人狠毒,冷酷无情,媳妇是别人家的女儿,她不心疼,“鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。”有的人仿佛从来没有满意过,无论做的好坏,她都不满意。

这样的性格是不讨喜的,想来在她自己当媳妇时,也曾经被婆婆嫌弃过。刘兰芝算是很优秀的女子了,她比不过媳妇却能磋磨媳妇。多年媳妇熬成婆,有了些优越感,支使媳妇做事大概让她也有成就感吧。

而且,看到儿子媳妇恩爱无比,她也比较扎眼。性格强势无理蛮横的她,夫君一定不喜,她从来没有得到过的恩爱,凭什么别人能得到?心里有不忿和不甘。

有的婆婆总认为自己十月怀胎生下了儿子,那就是拥有了终身版权,不容许儿子对自己有一丝丝的反叛。包括现在,这样的婆婆也不少见。她们觉得儿子对媳妇比对自己都好,怎么可以这样?娶了媳妇忘了娘,是媳妇抢走了自己的儿子。强势的婆婆是绝对不能忍受的。

二、刘兰芝的反叛行为,让婆婆不喜

刘兰芝与丈夫本来就聚少离多,平日里受的委屈难免会给丈夫倾诉。她的艰辛不易,她的委屈难过,焦仲卿都能理解,可是独断专行的婆婆并不愿意理解。

所以,在焦仲卿问母亲为什么对妻子不满时,母亲直接说兰芝爱自作主张,也是眼里无她的意思。听着儿子为兰芝说话,母亲更是大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!”。呵斥儿子胆子好大,居然敢帮着媳妇说话。

从小屈服在母亲淫威之下的焦仲卿只好转过头来劝兰芝,让她回家等着自己再去迎她。可兰芝知道自己是再也回不来了。

古代推崇孝道,这原本是对的,但要看你遇到什么样的父母。即便现代,依然有打死亲生孩子的父母,也有性侵自己孩子的禽兽。

父慈子孝,长辈首先要慈爱,子女然后尽孝道。可是当时讲究“天下无不是之父母”,焦仲卿由软弱到后来坚定地站在刘兰芝一边,也是难能可贵的。封建礼教对人的迫害是实实在在的,所以焦仲卿仍然阻止不了母亲的心意,孝道大过天。

三、焦仲卿的母亲认为刘兰芝配不上自己的儿子

刘兰芝告别时说:我从小生长在乡野,配不上你们家的少爷,内心非常惭愧,不能忍受婆婆的驱使,今天我就要走了。

刘兰芝真得觉得自己配不上吗?她与焦仲卿夫妻恩爱,琴瑟和谐,怎么可能会觉得配不上呢?她真的出自乡野吗?会弹乐器,会读诗书,这样的女子怎么可能出自乡野,不过是平日里仲卿的母亲认为兰芝配不上自己的儿子罢了。

仲卿母亲还说:“汝是大家子,仕宦于台阁,慎勿为妇死,贵贱情何薄!”在焦仲卿有自杀的打算时,他的母亲依然执拗地认为,儿子是要当大官的人,与兰芝贵贱不同,何必因为她去寻死。她执意要给儿子娶别家的女儿。

焦仲卿只能叹息,心里备受煎熬。他是反抗不了这样的封建家长制,可是,他愿意与刘兰芝生死与共。在那样的历史背景下,被孝道压迫,你做不了任何你想要做的事情,除了以死抗争。

为什么娶了媳妇之后才觉得与自己儿子不配呢?其实根本原因是,媳妇没有像自己想象中的那样俯首帖耳罢了。关键是她不喜欢,所以一直想为儿子再寻别的女子。其实,说白了,这是一个自私的老妇人,只想随自己的心意过活,还强求他人按她的喜好去活。

子女从离开母亲身体的那一刻起,他就是一个独立的个体,不属于任何人。到了该放手的年龄,得体的退出,才是最优雅的姿态。

在这里,没有反对孝道的意思,但现实中也确实认识这样的婆婆,认为“顺从”就是“孝顺”,不敢苟同。现在这个时代还有这样的思想,更别说古代了。造成《孔雀东南飞》,其实是时代的悲剧。

《孔雀东南飞》里婆婆刘母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?

我觉得,刘兰芝焦仲卿小两口踩了三个大坑,在单身且蛮横的婆婆眼中,拥有不可饶恕的“三宗罪”。

其罪一,新婚夫妻感情太好了!

《礼记·本命》中载:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”这就是“七出”。

另外,《礼记》中还规定:“子甚宜其妻,父母不悦,出。”就是说,儿子特别喜欢他的妻子,惹得爹妈不开心了,那就要休!

真是太没天理了,对不对?夫妻恩爱才是正理啊!不不不,只能说你还不了解婆婆的心。

在含辛茹苦地把儿子拉扯大的过程中,个中相依为命、互相支撑的感悟一定很多。在婆婆心里,特别是单身婆婆眼里,儿子是这一生的精神寄托。可是,等他终于长大成人了,却突然被另外一个如花似玉的姑娘“截胡”了。真真是可忍孰不可忍?!

所以,新夫妻感情太好,你侬我侬,情意绵绵,甚至眉目传情,那都是在老娘面前给自己亲手挖的坑啊。

比如,大家熟知的陆游和妻子唐琬,就是因为夫妻感情太好,而被婆婆生生拆散的。

焦仲卿和刘兰芝感情好不好? 好啊,简直就是太好了! “儿已薄禄相,幸复得此妇。结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始而未为久。女性无偏斜,何意致不厚。”“今若遣此妇,终老不复娶。”

看看焦仲卿听了媳妇的诉苦后,第一时间去找老娘说的这一通话,那简直就是把妻子视如珍宝。

能够得到刘兰芝为妻,他觉得是一件值得庆幸的事。结婚都两三年了,他还觉得好像还是新婚燕尔,并未有一丁点的厌烦。在他眼里,妻子的言行举止没有一点瑕疵,就是完美代言。

刘兰芝呢,自然也跟丈夫情深义重。被遣回家,依然向焦仲卿表白:“君当作磐石,妾当作蒲苇。蒲苇韧如丝,磐石无转移。” 这样的情深意重,岂不更让婆婆生气?

果然,“阿母得闻之,槌床便大怒!”

感情,一向不是评判好儿媳妇的标准。两夫妻感情越好,儿子越、“没出息”,掩饰不住对新媳妇儿的喜爱,一颗心全系在美娇娥身上,老娘就越生气。

谁的错?这笔账当然要系在新媳妇儿身上。是她没皮没脸,勾引自己儿子,好好的儿子才会“娶了媳妇忘了娘”。并且,整日沉迷美色,耽误了大好前程,这罪过可是不小呢!

只能说,两个单纯的青年啊!满心满眼只有深爱的对方,老母生气的原因一直都没有摸着头脑。

焦仲卿的表现,我想起赵丽颖主演的《知否》剧中,那个温润如玉的齐衡公子。他也有一位强势母亲,他对明兰也是情深一片。但是,在齐衡的母亲平宁郡主看来,聪明伶俐漂亮的明兰,根本配不上齐衡。

对于用情至深的齐衡来说,他对盛明兰痴心一片,但奈何阴差阳错,有缘无分,一生都无法如愿,可悲可叹! 但是对于明兰来说,顾及到自己女儿家的身份,没有深陷其中,迅速抽身而退,反倒是值得庆幸的事!

焦仲卿、陆游、齐衡们,都一样,纵然情深似海,面对强势老妈,奈何都是就是一个听妈妈话的“妈宝男”,终究拗不过母亲的安排。

“妈宝”就是他们孝顺的方式。他们的深情,也就成了爱恋之人的致命砒霜。既不能护她一生安稳,又何苦用“情”拉她深陷泥潭?

其罪二,娶个媳妇太能干!

这个,看似悖论,实则是可笑的现实。

不单是单身婆婆,几乎每家婆媳之间,都是一场“宫斗”大戏。除非婆婆“看得开”,不跟儿媳妇“较劲”,否则,那一定是“硝烟弥漫、暗潮涌动”。

能干的人可爱吗?那要看具体情况。 如果能干的是自己这个阵营的,比如自己闺女,娘家侄女,那越能干越值得骄傲。

可如果是自己讨厌的人呢,每天拿明晃晃的业绩堵你的嘴,那就是越能干越讨厌,简直就是讨厌死了!

刘兰芝肯定不是婆婆的贴心人,可不幸却超级能干,并妄想通过任劳任怨,博得婆婆的喜爱。

她到底有多能干呢?“鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。”这一天得干十几个小时吧?三天织无匹布,都快赶上天上的织女了。

讨厌指数爆表!

刘兰芝这么能干,你猜焦母会在背后怎么说?“臭显摆!就你能?谁还没有年轻能干的时候?难道我们焦家还指望你活着?是我可爱又能干的儿子在支撑着这个家,不是你!”

如果她不喜欢你,你站是错,坐是错,喘气都是错。 不能干是废物,能干是心机。

如果碰上一个不太能干的,笨笨的,被婆婆骂几句,自己心虚一点,可怜巴巴一点,可能婆婆心里会舒服些。可是,刘兰芝这样的,你让婆婆无处下嘴,婆婆这心里得多憋屈啊!

所以,儿媳妇太能干,就是赤裸裸的挑衅。

对于单身婆婆来说,家里的主角永远是儿子,家中的主旋律永远是母爱。儿媳妇优秀能干,那不就是抢了曝光的机会吗?儿媳妇成了被众人夸赞的对象,那么置他们母子于何处啊? 所以,儿媳妇儿过强,就会引起她的忌惮和反感,成为她的眼中钉。

你对家庭的贡献?她可没看见,即使有,她为了自己心里痛快,也宁肯舍弃。

其罪三,儿媳妇太刚烈,不肯放弃自己的骄傲。

刘兰芝性子刚烈,始终保持着对自身优秀的骄傲。 婆婆百般刁难,她都咬紧牙关,坚持做一个好儿媳。

看到婆婆实在难伺候,竟然主动请遣。

这里有一份赌气,一份倔强,更多的是优秀女子的骄傲。

刘兰芝是优秀的。 “十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书。”打小就是全能型选手,一整套良好教育下来,兰芝小姑娘不但早早掌握了织素、裁衣这样的女红本领,连弹琴、诗书这样高难度的才艺也不在话下。

妥妥的大家闺秀!

另外,刘兰芝还特别漂亮。离开婆家前,她精心打扮: “鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含珠丹。纤纤作细步,精妙世无双。”

真是一幅绝世美人图。

另外,刘兰芝回娘家之后,很快就有县令和太守请人为自家儿子上门提亲,太守家迎娶的排场宏大喜庆,这些都从侧面印证,刘兰芝的优秀,简直就是炙手可热。

结果怎么样呢?“上堂谢阿母,阿母怒不止。”

儿媳妇漂亮,在婆婆,特别是寡居婆婆面前,就是原罪。 这真是让婆婆恨恨有声,“此妇无礼节,举动自专由。”一个每天从鸡鸣织布到深夜的女子,她还能怎么自专由呢? 她只是不肯低头,不肯放下自己的骄傲罢了。

可是,婆婆呢,每一个通过自己努力,独立带大孩子的单身婆婆,也都是历尽艰辛的。同时,也因这份艰辛,会充满自傲,会觉得自己母爱非常伟大。两个同样骄傲和刚烈的人,怎么能和平相处呢?

被遣辞行,面对婆婆,没有一句告饶求情、服软妥协的话: “昔作女儿时,生小出野里。本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”

不卑不亢,自谦自贬中,却透着一股子倔强。让焦母充满了挫败感,以致后来焦仲卿向母亲求情也不获肯。

《孔雀东南飞》里婆婆刘母为什么那么厌烦刘兰芝?刘兰芝做错了什么?

首先,我想给提问者指出的是:《孔雀东南飞》中的婆婆是“焦母”而不是“刘母”。所以这个问题应该“为什么《孔雀东南飞》中的婆婆焦母那么讨厌刘兰芝?刘兰芝到底做错了什么?“作为汉乐府诗章中的第一长篇,《孔雀东南飞》从古至今都享有盛誉,历经1000多年而传唱不衰。它最早见于南朝梁陈间徐陵编著的《玉台新咏》中,原题为《古诗为焦仲卿妻作》。后来被收入《乐府诗集》中,改为《焦仲卿妻》。

对于刘兰芝,历代的读者都给予了深深的同情,而对焦母,人们都是十分憎恨和厌恶的。可是,在诗文中,刘兰芝是一个具有外在美和内在美的女子:美丽善良,聪明勤快,心灵手巧,与焦仲卿也夫妻恩爱,与小姑子也相处融洽,简直是个十全十美的媳妇。

为什么焦母就是不喜欢刘兰芝呢?刘兰芝到底做错了什么?对于这个问题,历来也引起了很多学者和读者的兴趣。对此,笔者就这个问题发表一下个人拙见:

第一:从创作者的意图来看:焦母与刘兰芝之间的矛盾是封建礼教维护者和被压迫者之间的矛盾,而不是简单的婆媳矛盾。因此,焦母厌烦刘兰芝是必然的;从《孔雀东南飞》原题中的一个“为”字,我们不难看出:此诗是为了尽情歌颂刘兰芝的。歌颂她什么呢?通过诗文,我们可以知道是歌颂她的反抗精神的。那么,刘兰芝反抗的是谁呢?是焦母吗?她们二人的矛盾性属何类?是一个个体家庭的婆媳不和,还是被压迫者对封建礼教和封建道德意识的反抗?通过诗篇的描述,很显然,是后者。

这首长诗诞生的时间大概是在汉末建安年间。当时的社会,政治动荡,矛盾激烈,战争频繁,封建礼教和儒家思想对社会的维系作用受到了巨大冲击。离经叛道,反抗压迫,追求个性思想解放成了当时社会的主要潮流。

然而,封建制度过五六百年的发展,到了汉代已经相当完善。不论在政治制度上,还是文化思想上,封建宗法制度和封建礼教都具有强大的控制力。于是,追求个性思想解放和封建礼教之间的矛盾就成了当时社会的主要矛盾。

对于这种矛盾,建安时期的很多文学作品中都进行了反应,例如建安七子的诗作。而《孔雀东南飞》中焦母和刘兰芝之间的矛盾其实也是这种矛盾的一个缩影,代表了创作者对现实黑暗社会的一种控诉。因此,焦母厌恶刘兰芝是必然的。

第二:从封建宗法制度来看,刘兰芝最大的罪过就是“不顺父母”;作为我国古典文学中第一个具有鲜明叛逆性格和强烈抗争精神妇女形象,刘兰芝不仅善良美丽,勤劳能干,而且性格刚烈,不愿俯首听耳任凭命运摆布。对于这一点,焦母是非常反感的。

因为封建伦理制度规定:妇女有“七出”的条文,触犯了其中任何一条,夫家就可以把她遣送回母家。其中第一条就是:“不顺父母,去。”而刘兰芝被焦母厌恶的第一个首要原因就是“不听话,不顺从”。

在诗篇中,焦母一直痛斥刘兰芝“此妇无礼节,举动专自由”。而对于焦母的责骂,刘兰芝也没有逆来顺受,而是反驳道:“奉事寻公姥,进止敢自专?”且不说刘兰芝有没有“举动专自由”,且看她敢于反驳婆婆,敢于替自己辩白,读者就应该能猜到作为封建家长的焦母有多痛恨她。

在焦母这个封建伦理制度的维护者看来,一个好媳妇应该是打不还手骂不还口,逆来顺受的。作为婆婆,作为家长,骂你打你都是应该的,你不仅不能反抗,还必须忍受。可是,刘兰芝不仅没有忍让,反而敢出言顶撞自己的婆婆。这样的媳妇再勤劳能干,都是不孝顺的。

第三:从封建礼教的等级制度来看,刘兰芝和焦仲卿的婚姻是不对等的;在古代封建社会,男女之间的婚姻最讲究“门当户对”,这样的婚姻才会给夫妻双方的家族带来政治、经济和金钱上的利益。而在《孔雀东南飞》中刘兰芝和焦仲卿的身份是有很悬殊的。

焦仲卿的身份是什么呢?“汝是大家子”,是官宦人间的子弟,是个城里人。而刘兰芝呢?“昔作女儿时,生小出野里”,用现在的话讲就是个农村来的姑娘。他们二人身份如此悬殊,那么,当初,焦仲卿和刘兰芝有为什么能够走在一起呢?很好理解,因为刘兰芝家很有钱,而且是个书香门第。

这一点可以从哪里可以看出来呢?“鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。”刘兰芝自请回娘家时,从头到脚的装扮华丽精美,而且兰芝知书达理,举止端庄,肯定受过良好教育。

尽管如此,在焦母这个封建家长眼里,无论刘兰芝多知书达理,其娘家多有钱,在身份地位上都与自己儿子是不般配的。一旦有了更合适的机会,焦母肯定要为自己的儿子另寻一门“门当户对”的亲事,那就是文中提到的“秦罗敷”。

第四:从封建伦理道德来看,刘兰芝和焦仲卿过于恩爱缠绵,不懂得“发乎情止乎礼”;在封建伦理道德看来,夫妻之间应该相敬如宾,举案齐眉,妻子负责照顾家庭的一切起居生活,相夫教子,伺候公婆,丈夫应该专心仕进,光耀门楣。可是,在诗篇中,当焦母要遣送刘兰芝回娘家时,焦仲卿立刻上堂向焦母提出抗议,甚至还为了妻子向母亲下跪求情:“伏惟启阿母,今若遣此妇,终老不复取!”

从这些语句中,我们可以很明显地感觉到几点:1、焦仲卿和刘兰芝的夫妻关系很好,感情深厚;2、焦仲卿为了妻子敢于顶撞母亲,焦母肯定会更加愤恨刘兰芝;3、焦母认为刘兰芝影响了焦仲卿读书上进之心。(这一点和后来的陆游与唐婉的故事有些相像。)

在古代封建礼教之下,男子如果太过于疼爱妻子,在仕途上又没有很好发展的话,长辈们一般都会认为是妻子不懂得“礼义廉耻”,沉溺于男欢女爱,魅惑丈夫,让丈夫耽于闺阁之乐而不求上进。对于焦母来说,这一点当然也是难以容忍的。

第五:焦母不喜欢刘兰芝,也是当时当地人情世俗的一个反映;《孔雀东南飞》的故事发生地在汉代的庐江府 ,据学者考证,当时的庐江府郡治在安徽庐江县西,具体地址就是安徽省潜山县和怀宁县一带。根据当地民俗民情来考察,刘兰芝被焦母厌恶的原因很可能与聘礼花费过多有关。

对于这一点,在诗篇中也有透露。刘兰芝自遣时对焦母说:“受母钱帛多”,应该就是当时焦仲卿在迎娶刘兰芝的时候,花费了很多彩礼。因此,在刘兰芝进门以后,焦母自然要刘兰芝加倍偿还。”鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟”这就是刘兰芝之所以被焦母不喜的一个很好原因。

在当地,这种风俗一直到现在都还存在,例如当地流行的民谣“为了比一比,不惜拼家底”“媳妇接到家,马上就分家”“买来三天笑,享的短路福”等等。刘兰芝和焦母之间的矛盾也是当地风俗人情的一个侧面反映。

第六:其他原因:刘兰芝没有孩子,焦母作为女人的嫉妒心,焦母的恋子情节;对于刘兰芝和焦母之间的矛盾,在网上也有网友给出了这几个答案,在此,笔者只是列举出来,仅供大家参考。但是就我个人而言,这几个原因除了“没有孩子”一说以外,其他原因在诗篇中都没有具体根据。

在诗篇中,通过“小姑”这一角色,我们可以知道,刘兰芝嫁到焦家已经很多年了,“新妇初来时,小姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。”可在诗篇的至始至终都没有提及二人的孩子。

按常理,妻子被遣回娘家,作为母亲肯定是最舍不得孩子的。可是文中没有写刘兰芝与孩子道别的情景,那么,就只有一个可能,那就是他们夫妻二人一直都没有孩子。“不孝有三,无后为大”。在古代封建社会,这对刘兰芝而言,也是一个极大的罪过。

至于另外其他两个原因:焦母的嫉妒心和恋子情节,在诗文中,笔者实在没有找出具体的证据,在此不做评论。

总之,刘兰芝是一个悲剧人物,是那个时代的一个典型人物形象,是具有强烈反抗精神的代表。她和焦仲卿的悲剧命运是创作者对封建礼教吃人制度的控诉和揭露。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。