社保补缴还要加收滞纳金吗?滞纳金是什么?

厂倒人散、土地被房地产开发商所购买,卖地的钱与职工签订解除劳动合同协议书,并按工龄补偿些钱,另外替职工补缴养老保险金直到宣布破产的03年7月份。

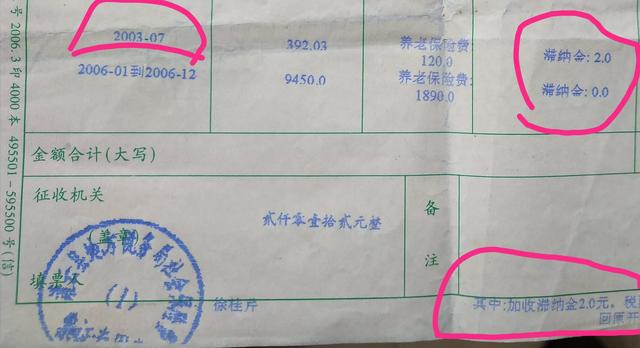

由于社保处工作人员的粗心大意,审核不严,全厂部分职工漏补一月养老费,其中就有我,待06年底自费续缴养老时,社保处让补交03年7月份120元,还收取滞纳金2元钱,回过头来,我们去找主管局讨公道,无奈我厂清算小组早解散,帐户已被撤销,我们无形中吃个哑巴亏。

滞纳金就是一种处置措施,让大家按时按节去缴费,便于社保资金库循环有序地支出与收取。现在规定养老保险费不允许补缴,而且按月缴纳…

社保补缴还要加收滞纳金吗?滞纳金是什么?

我在单位负责社保办理,给员工办理过社保补交,并不是所有的社保补交都要收滞纳金。

社保包含5险,其中养老和医保可以补交。工伤不需要补交,即交即享受,不存在待遇等待期。失业当年的可以补,没有见过补几年前失业保险的情况。

下面我们分别从员工和单位角度,说一下养老和医保补交收不收滞纳金:

养老保险补交收不收滞纳金分两种情况1.补交员工个人当年的养老保险一般不收滞纳金

举例:同事小郭1月份入职我公司,由于养老手续不齐全,所以等给他办理养老保险调入的时候已经是3月份了。

于是我帮他补交了1-2月份的养老保险,这种情况下是社保所是不收滞纳金的。

2.补交员工个人以前年度的养老保险一般要收取滞纳金

举例:同事刘姐办理退休的时候,发现交养老保险的时间和参加工作时间不一致,参加工作时间比参保时间早了3个月,而且当时已经实行个人缴费了。

于是社保所让她补交了3个月的养老保险,大概900多,其中一大部分是滞纳金,一小部分入了养老个人账户。

养老保险滞纳金收取标准为:0.5‰/天,即每天万分之五。

养老保险滞纳金计算方法:养老保险滞纳金=应缴费总额×欠费天数×0.5‰

员工个人补交医保,不论是补交当年的,还是补交以前年度的均不收滞纳金。在医疗保险和生育险合并实施以前,医疗保险补交只需要补基本医疗保险,不需要补交生育险。

医疗保险和生育险合并实施后,补交医疗保险需要按两者的比例之和补交。

不论是补交当年的医保,还是补交以前年度的医保,都是按当前的基数计算,不收滞纳金。

医保补交金额=医保当年的基数×补交月数×8.9%

以上仅情况仅适用于员工个人补交,如果是单位欠费补交,情况就严重了。如果单位养老、失业、工伤保险发生欠费,自第二个月起按欠费金额每日征收万分之五的滞纳金。

如果单位医保发生欠费,欠费期间发生的医疗费用不予报销。用人单位欠费超过3个月的,补交欠费和滞纳金后,从补交到账次月起享受医疗保险待遇。同时按日加收万分之五的滞纳金。

单位欠费期间不能进行人员变更业务,所以单位欠费的情况并不多。

我是“晚枫清荷”,欢迎大家关注我,我将为大家创作更好、更有价值的作品。让我们共同进步,一起成长!

社保补缴还要加收滞纳金吗?滞纳金是什么?

社保滞纳金办过的人,就是利息,又说分到个人帐户,胡整到退休解除工厂关系才给为理退休,职工医疗都是个人花钱卖地

社保补缴还要加收滞纳金吗?滞纳金是什么?

有人说社保补缴还要缴纳滞纳金,但是根本不了解滞纳金是怎么一回事。那么让暖心人社带大家了解一下滞纳金。

滞纳金的定义。滞纳金涉及的含义很广,其实主要就是对不按时缴纳税款、罚款、社保费等涉及到国家要求强制缴纳款项的一种经济制裁措施。按天计算,计算标准一般是以每日万分之五为标准。

甚至过去的时候连信用卡违约都需要缴纳滞纳金,后来国家为了统一滞纳金征收规范,取消了信用卡的滞纳金。

滞纳金如何征收?滞纳金的征收必须有法律依据。比如说《社会保险法》第八十六条规定:

“用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。”

由于社会保险欠缴行为,导致了社会保险基金的收支紧张,增加了行政执法的成本,如果不对这种行为予以惩罚,也损害了社会公平,因此进行惩罚性的经济制裁手段也是应当的。

按照《社会保险法》规定,社会保险费是应当有职工和用人单位共同承担的,那么滞纳金应该由谁承担的?为职工缴纳社保是用人单位应尽的职责,如果单位没有按时足额缴纳,就涉嫌违法行为。

因此,在有关滞纳金的分担上人社部也做出了明确。依据人社部《实施(中华人民共和国社会保险法)若干规定》(人力资源和社会保障部令第13号)第二十条规定:

“职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴。用人单位未依法代扣代缴的,由社会保险费征收机构责令用人单位限期代缴,并自欠缴之日起向用人单位按日加收万分之五的滞纳金。用人单位不得要求职工承担滞纳金。”

也就是说滞纳金的征收,从根本上讲是针对用人单位征收的,针对的是用人单位没有按时缴纳社会保险费的行为,用人单位不能要求职工承担。

对于是否溯及既往的问题,人社部13号令明确指出,按照社会保险法每日承担万分之五滞纳金的规定,仅适用于2011年7月1日社会保险法实施后的行为处理。之前的欠缴行为,按照国家和地方政府的有关规定执行,这是一种法不溯及既往的规定。

实际上,有关社会保险费滞纳金的规定,最早可以追溯到1999年的《社会保险费征缴暂行条例》。其第13条规定:

“缴费单位未按规定缴纳和代扣代缴社会保险费的,由劳动保险行政部门或者税务机关责令限期缴纳;逾期仍不缴纳的,除补缴欠缴数额外,从欠缴之日起,按日加收千分之二的滞纳金。滞纳金并入社会保险基金。”

按照当时的标准,滞纳金是从欠缴之日起每日征收2‰。但是征收滞纳金的条件,是劳动保障行政部门或者税务机关责令限期补缴,但是逾期仍不缴纳的才会加收滞纳金。

《社会保险法》实施以后,滞纳金的征收标准虽然下降了许多,但是征收条件是严格了许多。

所以,滞纳金是针对单位违法行为征收的一种款项,是带有经济惩罚性质的。如果实在缴不起,可以尝试向社保部门申请一下有关减免或者分期付款的事宜, 否则一旦面临1~3倍的罚款,这可就亏大了。

社保补缴还要加收滞纳金吗?滞纳金是什么?

补缴社保一般要手滞纳金,滞纳金就是对跨年度的补缴保费行为的一种违约惩罚!第一,什么是滞纳金?

所谓的“滞纳金”含义很广,其实主要就是对不按时缴纳税款、罚款、社保费等涉及到国家强制缴纳款项的一种经济制裁措施。一般是按天计算,以每日万分之五为标准。

这里也可以理解为“违约金”,是指在应缴社保的一个年度内,未及时缴纳社保费;造成个人社保账户欠费断缴期间所产生的违约金,初期的时候主要是针对企业而言,后期由于各种原因断缴欠费较多,也出现了对个人征收的情况。

社保部门在你申请补缴欠费时,会通过时间的长短和欠费额,按照相关规定滞纳金与欠缴社保费一并计收;目的为了确保社保缴费人人平等的公平公正性,维护机制的正常运行。

第二,补缴为什么要收滞纳金?明白了滞纳金的意义后,就应该知道,凡是没有按时缴纳,事后进行补缴的就必须要征收一定的滞纳金。这是因为个人账户余额,社保每年都按将利息支付到当事人账户,那么当事人也必须按照与社保的约定,及时足额缴纳年度社保费。

换一个角度讲,既然你已经在社保开户缴费,就相当于跟社保建立了合同关系,那么,如果你不按时缴纳年度内社保费就必然产生断缴责任,就会造成社保资金支付失衡。那么你在补缴申请时,无论你是企业还是个人?社保就会依据有关规定追究你的违约责任,即在征收补缴保费时加收滞纳金。

第三,如何征收滞纳金?滞纳金的征收的法律依据是《社会保险法》第八十六条规定:

“用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,由有关行政部门处欠缴数额2到3倍罚款。

对于是否溯及既往的问题,人社部13号令明确指出,按照社会保险法每日承担万分之五滞纳金的规定,仅适用于2011年7月1日社会保险法实施后的行为处理。之前的欠缴行为,按照国家和地方政府的有关规定执行。

综上所述,我认为虽然各地的执行情况不一样,但有两点还是相同的:一是补缴还是要征收滞纳金的。原因是滞纳金就是针对不及时缴纳年度保费,因违约责任导致社保资金收支紧张的一种经济手段。

换句话讲社保费当年度足额缴纳是承保人和被保人的约定,那么,如果断缴后申请补缴就必须承担违约责任,被征收滞纳金。二是年度内交保费,一般不允许加收滞纳金!

关注燎原杂谈,你会有不一样的感悟!

社保补缴还要加收滞纳金吗?滞纳金是什么?

因为缴纳社保是公司的法定强制义务,一旦涉及到公司为员工补缴社保,就意味着公司存在应缴未缴社保的情形,因此在补缴时就会产生一个滞纳金,那么滞纳金是多少?是由于公司承担,还是由公司和人共同承担?我们分别来说一说。

一、滞纳金是多少?对于这块,社保相关法律上已经写得很清楚,“自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金”。

相比于银行存款利息,每日万分之五,一年就是18%,还是算比较高的。这是按照应该补缴社保的金额来算的。

比如公司欠缴社保2万元,总共欠了一年365天,那么公司补缴的时候,滞纳金就是2万*0.0005*365天=3650元。那么公司需要补缴社保费用20000元+滞纳金3650元=23650元。

二、滞纳金究竟由谁来承担?一般情况下,因为给员工缴纳社保是公司的法定强制义务,因此产生的滞纳金,也是由公司完全承担的。

但有一种情况,可能会由公司和员工各承担一半的滞纳金!

那就是员工签订了自愿放弃缴纳社保的承诺书,并且后期员工去投诉要求补缴社保,在这种情况下,一些城市社保部门或者法院就会认定员工本身也存在过错,那么在补缴社保中产生的滞纳金,员工也应当承担一半。

总的来说,我们只需要记住,滞纳金是按补缴社保金额为基数,每日万分之五,一般情况下都是由公司来承担,除非员工有签订了相关协议,才可能会承担一部分。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。