被水蛭咬是一种什么样的体验?

小时候,我喜欢下河摸鱼,没少被水蛭叮,最多的时候一条腿上有六七条水蛭叮着,关键是对此我竟然毫无察觉,直到上岸后,低头或者是小伙伴提醒才会发现。之后,先是头皮发麻,之后再拿起鞋子来对着水蛭一通乱拍,叮在腿上的水蛭就纷纷掉到地上,不过,此时被水蛭叮的地方会流一会血,比普通的伤口流血时间要长很多。那么,问题来了,为什么被水蛭切开皮肤吸血的我们会毫无察觉呢?水蛭掉落后,伤口为何会流血不止呢?我们简单地来了解一下许多小伙伴的童年阴影之一:水蛭。

什么是水蛭?在许多小伙伴的认知里,水蛭就是蚂蟥。但其实,这说法对也不对,对,是因为水蛭确实是蚂蟥的一种,但是水蛭不能代表所有的蚂蟥。

蚂蟥是环带纲(蚯蚓也是这个纲下的成员)蛭亚纲下所有动物的统称,从栖息环境看,可以分为旱蚂蟥和水蚂蟥(水蛭)两大类。在整个蛭亚纲下约有700种不同的种类,其中有100种生活在海洋中,70种为旱蛭,生活在陆地上(比如栖息在潮湿草地中的山蛭),剩下的五百多种均分布在淡水中,也就是我们说的水蛭。(下图为山蛭)

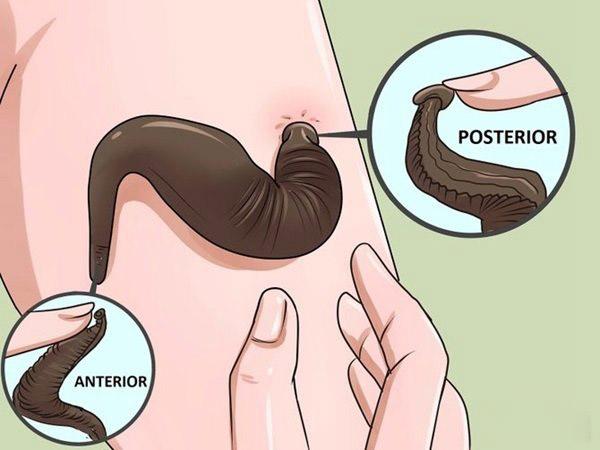

水蛭如何吸血?虽然水蛭都生活在水中,但是大多数的水蛭并不吸血,而是以水中的浮游生物、动物的体液为食。只有少数的水蛭才会吸食哺乳动物的血液。吸血的水蛭与其他食性的水蛭在构造上没有太大的差异,它们的首尾都有一个吸盘,其中头部的吸盘明显小于尾部的吸盘,这是因为尾部的吸盘通常是用来固定身体和移动,而头部的吸盘才是吸血的工具。

水蛭根据有无吻部可以分为无吻蛭和有吻蛭两大类,这两类水蛭用肉眼很难识别,只有在显微镜下观察它们的头部才能看出,有吻蛭平时的吻部隐藏在咽部,当吸血时用从口中伸出来,刺入动物的皮下进行吸血,而无吻蛭则没有这个器官,它们是靠口中半圆形的颚片(大多数为三片)切开目标皮肤进行吸血的。因此,在我们拍落身上的水蛭时,如果看到皮肤上有明显的切口,就是无吻蛭,如果没有切口,只有一个伤口,那就是有吻蛭。(下图为无吻蛭的嘴巴结构以及伤口形状)

因此,许多人说水蛭吸血时“头”会进入到皮肤里,其实就是说的有吻蛭的吻部,而无吻蛭只是切开我们的皮肤,让血流出来,然后通过口部吸入身体内。值得一提的是,无论是哪一种水蛭,它们都无法像传言中那样通过伤口进入人体内,它们头部的吸盘其实都是起到了一个固定的作用,真正用来吸血的是吸盘中的口结构。(下图中左边为无吻蛭,右边为有吻蛭)

为什么水蛭破坏了我们皮肤,我们却毫无察觉?有吻蛭可以将尖利的吻部插入我们的皮下,而无吻蛭甚至可以用三片颚片切开我们的皮肤,这对于我们皮肤来说都是损伤,而通常我们如果被细针扎一下是非常疼的,为什么被水蛭叮,我们却没有感觉呢?

许多人觉得可能是水蛭可以像蚊子那样分泌麻醉的物质,使得我们没有察觉。但其实,科学家们已经研究了水蛭的分泌物,也就是水蛭素,其中并没有任何麻醉的成分。

我们之所以没有察觉有两方面的原因:

第一,我们在水中本身皮肤就受到水的压力,而且我们在水中行走,水本身与皮肤就发生摩擦,这会分散我们腿部对细微伤害的感知能力,所以当它的吻部迅速的插入我们皮下或者切开我们皮肤时,我们几乎是感觉不到的。

第二,我们自己弄破一个伤口马上就会觉得疼是因为皮肤破坏后,神经末梢就会暴露出来,这样与外界空气中的杂质接触后,就会产生刺痛感。但是,水蛭破坏我们皮肤时,用吸盘已经将伤口与外界完全隔离开,所以神经末梢并没有接收到什么刺激,此时我们对伤口的感知能力也会很低。

至于,我们拿掉水蛭后,伤口还会持续流血,是因为水蛭素中主要的成分为抗血凝的物质,在吸血时,水蛭会不断的分泌,这样即使水蛭被拿掉了,它的一部分水蛭素还会在伤口持续的作用。

总结水蛭泛指生活在水中的蚂蟥,它们中只有一小部分会吸食哺乳动物的血液,而吸血的方法根据有无吻部而不同,相比较而言,无吻蛭比有吻蛭对我们皮肤的伤害更大一些。虽然水蛭吸血时不会分泌麻醉物质,但是由于它们的切口很小,吸盘完全覆盖切口,再加上人的腿部在水中,所以我们通常是没有感觉的。

被水蛭咬是一种什么样的体验?

水蛭咬人,没有感觉。

被水蛭咬是一种什么样的体验?

水蛭咬人没感觉,但只能在水中咬,与其说是倒不如说是钻,头钻进皮肤,尾巴还在外边摇

被水蛭咬是一种什么样的体验?

没被咬过,听说咬的很折磨人,他会吸血,一直黏在你身上不走

被水蛭咬是一种什么样的体验?

我们当地的人,都管水蛭叫蚂黄,稻田里最多,蚂蝗在水里盯人时是没啥感觉的,是吸盘式的嘴叮在皮肤上,吸食人的血液,等人上到池埂上才发现腿上叮咬着许多蚂蝗,用手掌啪啪的拍在蚂蝗上,蚂蟥就从腿上掉下来。蚂蝗叮咬的地方还会慢慢的流出一道血迹,据说麻黄的嘴里有抗凝血的物质。人们虽然看到腿上的麻黄有些不舒服,并不太惊恐,可能是习以为常。为了预防他,人们有时穿上高装皮靴。

被水蛭咬是一种什么样的体验?

被咬时没感觉,发现拍掉或火烧后觉得恶心。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。