仅三成网友月收入超过5000元,扯下了多少人的遮羞布?

经常在各种社区逛的朋友,相信都发现了一个有趣的问题,也就是在网上很多人的收入水平都很高,貌似月收入没有达到1万块钱以上,都不好意思在网上发表评论。

甚至有一些网友,明明一个月只有三四千块钱,结果去相亲被对方拒绝了,然后撂下狠话“我没有告诉她,实际上我一天的收入是三四千块钱”,整得好像自己收入非常高的样子。

但现实当中真有那么多高收入人群吗?前几天中国互联网络信息中心发布的一份报告给了我们真实的答案。

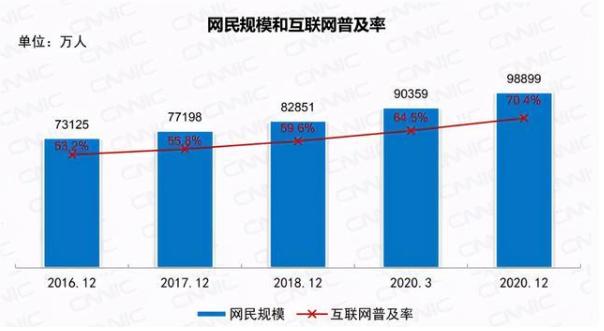

2月3日中国互联络信息中心发布了,第47次《中国互联网发展状况统计报告》,报告数据显示,截止2020年12月,我国网民规模已经达到9.89亿,互联网普及率达到70.4%。

而在这份报告当中,有关网友收入分布最引人注目,根据这份报告数据显示,有近4成的网民月收入在2000元以下,不到三成网民月收入在5000元以上,换句话说,目前有超过70%的网民月收入不足5000块钱,不同收入群体的具体分布如下。

从这个数据可以明显看出,目前真正月收入达到8000块钱以上的用户比例只占到14.8%,这个数据其实已经透露出了很多人真实的收入水平,那些所谓的月入万元网友,其实很多都是虚假的。

那为什么网友的收入跟调查数据的收入差距这么大呢?难道调查数据有漏洞吗?

实际上调查数据并没有漏洞,有漏洞的是广大网友的自我追捧而已。

我们不否认,在众多网民当中确实有很多高收入群体,月入过万的人数也不在少数,但这类人群的占比相对比较少,那些自称月入上万块钱甚至几万块钱的人,这里面十有八九是在吹嘘的。

毕竟目前在网络上发表言论很多人都是匿名,谁也不知道这个人真实的情况是什么,所以很多人都往大的吹,比如明明自己一个月只有3000块钱,偏偏吹成3万块钱。

而这些网友之所以吹嘘自己收入很高,其实这只不过是为了掩盖他们真实的低收入水平而已,在现实当中大多数人的收入都低于5000块钱,所以这些人为了自我安慰,只能通过网络来刷存在感。

毕竟在网上发表自己月入过万或者几万块钱又没有成本,也不犯法,所以很多人干脆都往大的报,这样或许还能够迎来别人的羡慕,从而达到心理上的满足感。

但这种满足感实际上掩盖不了他们现实当中的失落。

就我所接触的实际情况来看,真正高收入的人群是没有那么多时间去上网的,对于这些高收入人群来说,他们平时工作都比较忙,他们更多的时间是用来工作、社交或者去学习,根本没有太多的时间去上网做一些无聊的事情。

相反那些整天拿着手机不放的人反而是那些收入比较低的人,这点也可以从中国互联网络信息中心发布的数据得到验证。

根据这份报告数据显示,目前我国众多网民当中,初中学历占比最高,其占比达到40.3%,另外19.3%的网民学历在小学以下,还有20.6%的网民学历是高中、中专以及技校,而大学本科及以上学历网民占比不足一成。

从整个社会来说,其实学历跟收入是成正相关的,虽然我们不排除有些低学历的人收入水平也非常高,比如有很多大老板富豪也只有小学初中的学历,但从全国范围来看,学历越高的人总体收入水平会越高。

对那些经常吹嘘自己月入过万的人来说,透过这个调查数据,其实大家以后基本上就判断谁到底是高收入人群,谁是低收入人群了。往往大部分人真正的收入水平是比较低的,而对那些默不作声的人来说,往往他们的收入水平反而会比较高,因为对于这些高手的人群来说,他们已经不需要向别人炫耀收入来找存在感。

仅三成网友月收入超过5000元,扯下了多少人的遮羞布?

估计三成也说多了!!!

仅三成网友月收入超过5000元,扯下了多少人的遮羞布?

官方数据是有的!近十亿人口每月收入不足二千元当然,这些人大多是小孩与农村老人!然而,农村劳动力中的月收入不足二千的也不少啊!改革尚未成功,网友尚需努力!

仅三成网友月收入超过5000元,扯下了多少人的遮羞布?

怎么可能,头条用户至少有好几亿,其中大多数都是月薪十几K以上的,在头条上面,除了一些通过发微头条假装好吃懒做来吸引流量赚钱的人,剩下大多数都说自己月薪过万,所以我们不相信其他的,我们只相信头条上大多数收入月过万的说法,毕竟头条上面没有穷人嘛!

说月收入超过5000的只有三层,这完全跟头条上面看到不一样啊,说明题主是很少上头条,所以不知道头条上面出现的人基本上没有几个月收入低于一万的,是不是很惊喜是不是很意外呢,是不是觉得自己孤陋寡闻了呢,其实并没有错,毕竟网络吹牛不需要本钱,又不会有知道自己底细的人,所以怎么吹都可以,虚荣心爽的一批。

月收入过万的人大多数都很忙,哪有那么多时间来整天刷头条新闻,哪有那么多时间来说自己月收入多少,6亿人月收入在1000块钱以下,这个数字其实才是最真实的,至于那些每一年发布的所谓平均工资,那些只是数据而已,挑好的来说所以数据自然好看很多,6亿人月收入在1000以下都不能扯下遮羞布,说明他们多么喜欢搞虚假的文字。

不要去相信什么平均工资数据,那些都是骗人的东西,真正的现实是月收入超过一万的绝对不到20%,甚至最多到15%已经上天了,70%其实月收入在5000块钱以下,对于那些漂亮数字下,遮羞布其实根本不存在,他们既然敢说出来就不在乎自己是否会被打脸,毕竟已经练就了金刚不坏脸神功。

当然了月收入有多少其实只有自己知道,三到五千块钱月收入的其实还是有不少的,上头条说自己月收入几千块钱的人应该是说的还是比较现实的,在头条上面说自己月收入超过一万以上可以的,十个里面至少有七个是吹牛皮,月收入过万不是没有,但是绝对不会是那么多,就算北上广深一线城市所谓的平均工资过万,但是真正过万的人其实也就三层左右大多数还只是在六七千徘徊甚至更少。

仅三成网友月收入超过5000元,扯下了多少人的遮羞布?

社会发展不等于人类文明。

仅三成网友月收入超过5000元,扯下了多少人的遮羞布?

今年的2月3日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了第47期《中国互联网络发展状况统计报告》。

根据报告,截至2020年12月,中国网民数量达到9.89亿,相比于2020年3月增加8540万,互联网普及率达到70.4%。

相比网民人数,在这份报告中,网民的收入引发了更多关注。

报告显示,在我国网民中,只有不到三成的月收入超过5000元,其中5001-8000元的占比为14.5%、8000元以上的占比为14.8%。

收入占比最高的是3001-5000元组,达到了19.6%。

另外,13.0%的网民月收入仅为2001-3000元,500元以下的都有9.6%,还有10.8%的网民没有收入。

有网友表示:“这个调查结果真是扯下来许多人的遮羞布,说好的网友人均月薪上万呢?”

还有的网友则表示报告还不够真实,因为身边低于5000收入的人很少。

对此,我的看法主要有以下三个方面。

一、不同区域网友对收入的感受度不同因为互联网络信息中心这个报告是针对全国的网友开展的调查,所以覆盖地区非常之广,既有北上广深这些一线大城市,也有西部偏远的小县城,更多的则是农村地区。

因此,身处不同的区域,我想对报告所呈现的数字是感受度不同的。

比如我所在的杭州市,上年的平均城镇职工工资都超过了一年八万,如果要说只有不到三成的人收入过5000,显然是不真实的状况。

至少普通白领的求职月薪平均中位数都超过了6000的,5000元的收入绝对是处在中下位置的薪酬。

但是放到其他西部省份一个小城市去看,人均收入也许就不到5000元,30%的人超过5000我认为再正常不过。

毕竟中国那么大,各个地区发展又不平衡,收入有差距也是现实状况。

我曾经招聘过一些籍贯是西部地区的求职者,他们对比东部出生的求职者,薪资期望明显要更低一些。

也许在他们的老家,月薪5000是很不错的工资水平,所以即使换一个大城市发展,知道收入需要提高,也不会有过高的预期。

二、不同工作年限人群对于收入的感受度不同上述报告的调查人群,我相信是广泛的职场群体,也就是说既有刚毕业不久的职场新人,也有工作多年的职场老人。

但是老人和新人,对收入的感受度也是不同的。

比如一个应届、普通学校的本科生,一个月5000起薪,算是非常正常的数字,至少在二线城市还挺过得去。

但是若要问一个工作十年以上的中年老员工,5000的薪资那简直是难以想象的低,因为工作了那么多年,收入还只有这些的话,恐怕养家糊口都难以生存。

总的来说,那30%超过5000的人群中,应该大部分都是工作经验的这次老人,而不是应届或刚毕业的新人。

再加上上网的网民群体中,本就是年轻人居多,所以这不到30%网友月入过5000的数据,也并不能真实客观地反应国内职场的现状。

三、对于网络上的收入调查,我们只能作为参考相比较网络调查的数据,我更愿意相信专业的人才机构出具的市场薪酬数据,区分不同的城市、行业、岗位来看待。

比如同样是做房地产工作的,北京和成都的行业平均工作必然会有所不同,这样才能客观反应这个行业的真实收入水平。

更关键的一点,网络上调查的数据往往会有更多失真和误差的地方,比如有些网民看到薪资数据,是按照到手的实际收入来看待。

举个例子,某员工税前月工资6000,可是扣除五险一金和个税后,到手只有4000多,那么剩下的1000多就不会被他计算为收入。所以在选择这个选项的时候,若以到手收入来衡量,那么必然是低于5000的。

可是从普遍统计的角度来看,更应该填写税前的工资数据才更加符合情况,毕竟社保公积金这些也都有个人账户所得。

当然,还有的网友不喜欢填写真实的薪资数据,比如我身边有个年薪百万的朋友,曾经在网络上做过类似的调查,他就只写了自己月薪3000。

问起原因的时候,他居然回答我:那只是为了好玩。

所以虚拟的网络平台上,很多数字也许不能真实反应每个人的收入情况,大家也只作为参考即可。

写在最后以上,就是我关于这个话题的一些见解,希望对大家有所启发。

作者:丁路遥知事,今日头条签约作者,高级人力资源管理师,国家二级心理咨询师,国家认证生涯咨询师,企业管理咨询公司合伙人,高级培训讲师,联合出版多部管理书。码字不容易,如果喜欢我的文字,请帮忙点个赞,谢谢!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。