如何看待印度政府宣布成功遏制疫情?

印度是全球疫情最严重的国家之一,截止目前印度累计确诊的病例已经达到1075.86万人,而且目前每天新增的病例仍然达到1万左右。

不过每日新增确诊病例跟9月份每日新增病例9万左右确实是有较大下降。

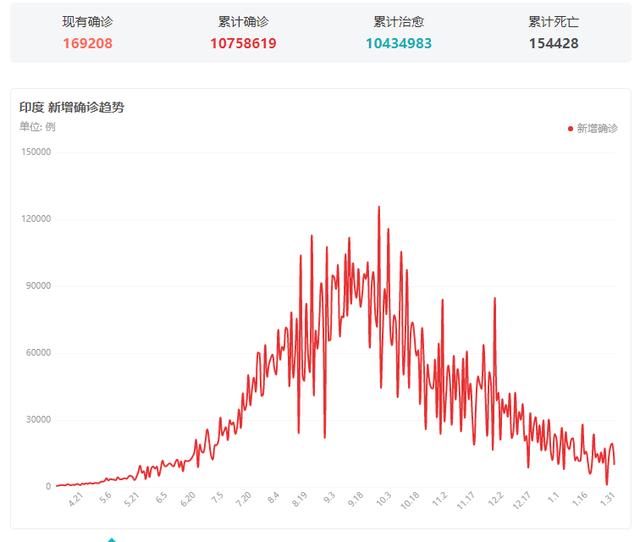

比如下图是从2020年4月份到2021年1月31日,印度每日新增确诊病例的走势图。

从印度确诊病例走势图可以看出,从10月份之后,印度每日新增的确诊病例确实是不断下降的,到了2021年之后,每日新增的确诊病例已经下降到1万到2万之间,截至目前每日确诊病例甚至已经下降到1万以下。

这说明经过长时间的防控之后,目前印度的疫情确实得到了一定的控制,也正因为如此,印度才会说成功遏制住了新冠疫情。

在当地时间1月28日,印度卫生部长瓦尔丹在当天新冠疫情高级部长会议上表示,印度已经成功让新冠感染率的增长曲线变平缓,印度718个地区中有146个地区过去一周没有新增病例,18个地区连续两周零增长,瓦尔丹还自豪的说印度还向其他国家提供了疫苗支持。

但印度这个数据能否真实反映印度的真实情况呢?在这我们就要打一个问号。

比如之前曾经有媒体报道过,在印度第5轮针对新型冠状病毒的血清抗体检测中,新德里的2.8万个样本中有60%被检出血清抗体阳性。

按照这个样本数据推断,这意味着新德里2,000万人口当中至少有1,000万人以上感染过病毒,或者正在被病毒感染。

如果这个数据是真实的,这意味着目前印度实际确诊病例肯定要远远超过1,000万,而且每日新增的病例可能要比印度官方所公布的1万人左右更多。

所以从实际情况来看,我个人认为印度的疫情并没有完全来到一个拐点,只是印度有可能刻意忽略了一些确诊病例。

至于为什么他们要宣布疫情已经成功遏制住,这无非是一些印度政客出于自身利益的考虑做出的措施罢了,可能这些政客有几个方面的考虑。

1、巩固执政地位。印度实行多党制,党派之间的竞争是比较激烈的,而在这场疫情当中,莫迪政府的表现已经引起了很多选民的不满,毕竟目前印度是全球确诊人数第2多的国家。

在大量的确诊病例影响之下,印度的生产生活都受到了很大的影响,经济也出现了较大的下滑,很多人都出现失业,很多工厂都处于停工停业的状态。

在这种特殊情况下,大家对莫迪政府的不满只会越来越多,这时候印度政府宣布疫情成功遏制住,这是在向大家说明政府疫情防控取得了积极的成果,这样可以减少大家对莫迪政府的不满。

2、稳定人心,避免出现动乱。最近一段时间,印度有出现动乱的倾向,比如当地时间1月26日,印度首都中心和边界地区就发生了暴力抗议,数百辆拖拉机组成的游行队伍偏离了提前计划并公布的路线,并开始了抗议活动,甚至还发生了抗议农民跟警方冲突的情况。

虽然这场冲突只是局部地区,但苗头可不小。

实际上在莫迪政府通过公民修正案之后,印度各地就连续发生暴力冲突事件,再加上印度疫情比较严重就更加剧了大家对莫迪政府的不满。

这时候印度相关部门宣布成功遏制住疫情,这样至少可以缓和民众的一些不满情绪,避免出现更大范围的冲突事件。

3、营造疫情向好的信息,稳定外商投资。受到疫情影响,整个2020年印度的经济发展受到了比较大的冲击,据有关经济机构预测,2020年印度的经济有可能下滑7%左右。

但未来随着全球疫情逐渐得到控制,恢复经济将成为印度的头等任务,而最近几年印度经济之所以能够快速发展,有一个很重要的原因就是外商投资。

比如2020年4-11月份,印度的外商直接投资(FDI)达438.5亿美元,与上年同期相比增长37%,在疫情比较严重的背景之下,仍然能够吸引这么多外商投资,这说明印度的市场还是有很大的吸引力的。

未来想要快速恢复印度的经济,进一步加大外商的投资将是一个重要的举措,所以在这时候印度宣布成功遏制住疫情有利于外商投资的引进,这样对于促进经济的恢复和增长都是非常有帮助的。

如何看待印度政府宣布成功遏制疫情?

客观公允的说,印度的医药卫生比中国先进,印度的疫苗比中国在世界上有名气。而且印度也没有我们平常看上去的那么不堪,发展中的问题确实不少且相当的棘手,但是印度在中国的形象也有宣传失真。我相信印度官方的说法,遏制住了。

如何看待印度政府宣布成功遏制疫情?

谢邀!

先看一组数据,再看印度抗疫成绩。

一,美国26655740人确诊

二,印度10747091人确诊

三,巴西9176975人确诊

四,俄罗斯,五,英国,六,法国,七,西班牙,八,意大利,九,土耳其,十,德国,

全球超一亿确诊,美国"贡献"第一,印度“争夺"第二。

印度所谓遏制疫情,其中造假水分在《今日印度》网站可看出,1月份每2个新德里人有1个检测为阳性,新德里约2000万人,意味着1000万已经感染过新冠。

1月28日印卫部长瓦尔丹在当天新冠疫情高级会议上表示,印成功让新冠感染增长度已呈曲线平缓,印718个地区,146个地没有新增,18个地区两周零增长,过去24小时新增不到1.2万,瓦尔丹自豪地说,印还向其他国家提供疫苗支持,但相关数据显示,截止27日,只有230万接种疫苗,占印总人口0.16%,16例接种疫苗后感到不适,9人接种疫苗后死亡,印卫生部拒绝承认与疫苗有关。

印度将近14亿人口,230万人接种疫苗,其中接种疫苗大部分官员,上等种族,抗疫前线工作人员,以奇葩印度来说,这些人即可代表印度三六九等,上等种姓才有资格接种疫苗。

印度公开疫情数据1000多万排世界第二,会不会以新德里为代表数据?

有数万名印度农民工带着浩浩荡荡手扶拖拉机队伍拥向新德里,向莫迪政府诉求及集会游行抗议没工作、生活没着落,这将会扩大新德里疫情,莫迪政府的所谓遏制疫情,有可能将疫情情绪转移到国外,试图对中国来一场冲突增兵中印,以转嫁转移国内众多不满情绪!

如何看待印度政府宣布成功遏制疫情?

谁说:

宝剑锋都得从磨砺出?

梅花香都得自苦寒来?

你看印度政府还不是笑着,叫着,跳着,吃着火锅唱着歌就把新冠解决了,这是实力也是国力的象征。

我们跟印度相比,在新冠疫情这个问题上,有三点做的确实不如印度:1.在对待新冠疫情封锁的魄力上,远不如印度。2020年1月23号,武汉封城。这是我国政府,在权衡利弊之后,做出的一个重大抉择。有效的遏制新冠病毒的传播。

同时,全国支援武汉,赢得了了武汉保卫战的胜利。

而印度政府为了遏制疫情传播,从三月份到五月份,断断续续的封了60天。

请一定注意他这个封锁不是封锁的某一个城市,而是全国性封锁。

这得需要多大的魄力!武汉封城,全国支援。

而印度封国,则是不管人民死活,只要把病毒饿死就好。

所以在印度封国的不足60天内,印度的新冠确诊病例由零星几个到接近七万。显出了巨大的封国成就。

在这里衷心的为印度政府点赞。

2.印度的新冠疫苗虽然起步晚,但是发展快效果好。我们的新冠疫苗,从研制到推广李历经一年时间。经历了国内十几轮测试。同时还经历了国外的多重测试。到现在为止的疫苗有效率才80%左右。

而印度政府的新冠疫苗研制起步晚但效果好,三个月研制出疫苗。四个月全国推广。而且疫苗的有效率达到110%!

110%,这是一个多么了不起的成就??(大家有兴趣的可以查一查,他们这个110%是怎么计算的)

在这个问题上。我们的保守谨慎,与印度政府的胆大开创形成了鲜明的对比。

必须还是要为印度政府再次点赞!

3.在抵抗疫情方式多样化方面,我们远不如印度。疫情产生这一年多来,我们仅会用早发现,早报告,早隔离,早治疗这四早原则,全国推开新冠疫苗接种,这两种没有新意的方式。

而印度政府,开拓创新。另辟蹊径多样化抗疫。

比如最开始的大规模普及恒河神水,既减轻了人民的负担,就能将人民与印度的神紧密的结合在一起

再比如到中期的牛尿疗法,一举奠定了印度在国际抗疫领域的中心地位

再比如到近期的牛屎疗法,以及110%的疫苗疗法,

抗议方式追求多样性,效果追求多元化。

为国际社会在抗疫新方法的探索上,印度政府作出了不可磨灭的贡献。

因此,在印度政府的多方努力之下,确诊人员才达到0.1亿。相比较印度的13亿人口。这只是九牛一毛。

希望印度政府再接再厉,在作死的路上戒骄戒躁,打出一番不一样的天地。

如何看待印度政府宣布成功遏制疫情?

印度人的什么话我都有点半信半疑的!因为印度人在今天的世界上,是一个最能“牛”的国家,只要是印度人做的事情,一只蚊子也能说成是“大象”!而且吹起牛来,脸不红心不跳!因为他们的心态真是太好了!前几年印度人称孟卖要比上海发展快二十年,其实世界上所有的国家所有人都不相信,但印度人却认为是“真的”,于是走起路来像他们的“大象”一样,得意的不行!当很多印度农民都开着拖拉机,赶着牛车往首都新德里举行示威游行和静坐的时候,印度总理莫迪先生好像不当回事,还在认为印度农民是来新德里旅游的!印度人总是喜欢同咱大中国比,总是认为“印度象”要比“中国龙”厉害”无数倍”!所以当我们国家在二三个月内基本控制新冠肺炎时,他们显示的一脸茫然,那颗颗孤独自傲自认“老子天下第二”的大国,如果不及时吹点出去有失“大国风范”,于是在“深恩熟虑”后恬不知耻宣布他们“成功控制了”新冠肺炎,让整个世界对他们“刮目相看”了!心态好也许不是什么坏事,但过度好的“心态”说出的话就让人笑痛肚子了!鲁迅笔下的“阿Q”心态是“最好”的,阿Q头上的癞子在阿Q看来不是癞子,而是闪闪发光的“金子”,所以他最喜欢说“以前我们家里很阔的”,所以即使是王D打他,他认为是“儿子打老子”,但阿Q在喝醉了酒后就会到小庙里呼呼大睡。可印度人在喝了自制的“八十度”老烧酒后就开始管不住自己的嘴巴了,他们什么话都敢说,于是什么脸面什么自尊也就管不了这许多了!于是现在只要印度人一说话,我就知道他们又喝了自己自制的“八十度”的老烧酒又在胡说八道了!所以现在印度人所说的任何话我是不相信的,最多的是“呵呵”一笑!

如何看待印度政府宣布成功遏制疫情?

印度政府经常说话不实,不大有人相信印度政府的发言。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。