治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

在上大学时候,陈医生的父亲就因多发性胆囊结石反复发作切除了胆囊,虽然彻底治愈了胆囊炎,但是一个人没了胆囊,还是会对生活质量产生影响的。

像陈医生父亲很典型的后遗症就是很容易拉肚子,而且经常容易听他说,没吃多少就感觉肚子饱了,甚至有时候他还会感觉有东西往自己的食管上涌,这其实都是胆囊切除术后引起的比较常见的胆汁反流性胃炎。

如陈医生父亲这样的因胆囊炎,胆囊结石等被迫切除的胆囊的人每年都在增加,所以导致很多人误认为被查出胆囊炎以后,切除是最好的治疗方法!

实际上,这种想法是不对的!虽然从医学角度上来讲,胆囊炎属于外科疾病,但是并不是所有的胆囊炎一上来就是必须切除的,有很多是需要选择内科保守治疗的,尤其是现在大家体检的观念越来越强了,被检查发现患有胆囊炎的人越来越多,而且大部分是没有任何症状的!

但是正是这种没有症状的胆囊炎,让很多人变得越来越麻木,觉得没事,对其不管不顾,最终促进和诱发了胆囊炎的发作。

实际上,对于胆囊炎的治疗,不同的阶段是有不一样的最佳治疗方式选择的,所使用的药物也是有一定差异的!

首先,对于无症状的胆囊炎,不代表不需要治疗。因为胆囊炎、胆囊结石是跟我们个人生活习惯息息相关的疾病,一旦确诊为胆囊炎,不管有没有症状,都必须在第一时间引起我们的高度关注,调整生活方式,注意饮食是必不可少的,主要体现在以下三个方面:

- 避免过度疲劳,过度劳累,因为这会影响抵抗力;

- 不要暴饮暴食,减少高脂饮食,尤其是在公司聚餐,朋友活动等时候,更要注意不要忘记自己有胆囊炎,一开心就吃的太多太饱促发胆囊炎的急性发作;

- 选择低脂肪,低胆固醇饮食,注重多吃水果,蔬菜,可以减少胆囊炎,胆囊结石的发生,同时这预防其他消化道的肿瘤也同样是有帮助的。

其次,不管是对于有症状还是无症状的胆囊炎患者,都是需要使用一些利胆的药物的。其中我们医生最常用到的利胆药物有阿嗪米特,复方阿嗪米特等;当然,有一些人,天生不喜欢西药的,也可以选择一些中成药,或者吃一些中药的汤药,也是可以的。

但注意:并不是所有的胆囊炎都必须需要抗生素。像无症状的胆囊炎患者,通常不选择抗生素治疗,只有对于已经出现上腹疼痛、低烧等,有明显的感染症状的,我们才建议大家使用抗生素治疗。同时对于已经出现上腹部疼痛的慢性胆囊炎,胆囊结石,还要先使用一些解痉药来解除这类疼痛,不然病人往往是疼痛难忍的!

所以,对于胆囊炎的治疗,是需要选择对症、减少并发症的综合治疗,不是某一种或者某一类药物就可以治好的,最佳的药物就是综合干预!

最后,对于那些内科保守治疗无效,症状反复发作的,或者B超发现胆囊结石比较多的,还有一些比较大的,出现其胆囊壁增厚>4mm的,再选择药物治疗只会耽误病情,尽早选择外科切除胆囊是关键,因为一旦出现胆囊穿孔,会出现腹膜炎等更加严重的并发症!

所以,治疗胆囊炎,并没有所谓的最佳的药物,采取内科,还是外科治疗,必须要依据个人的临床症状,体格检查,B超的检查结果等进行综合分析,最终作出判断,该切切,不该切也要及时重视早期干预,避免进一步发展!

治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

(2018年9月21日 曾医生有问必答)

胆囊炎的治疗,一般不是某一种药可以完全缓解,而是经过系统治疗,打一套组合拳才能好转。

目前引起胆囊炎的原因,主要还是胆囊结石,除了手术外,稍微大点的胆囊结石(>3mm),都不能用常规办法处理使之自然排出。这是因为,正常的胆囊管的直径一般也就是3-4mm。

引起胆囊炎的原因,一个是胆囊结石活动损伤胆囊颈或者直接卡在胆囊颈处,使胆囊颈水肿,出现胆汁排泄障碍,高浓度的胆汁酸有细胞毒性,会加重胆囊水肿及炎症;另一个原因是肠管内的细菌逆行感染胆囊,引起胆囊发炎。

基于以上两种原因,治疗胆囊炎的最佳药物,可以联合使用以下几种药物。

①抗感染:常规使用头孢二代或三代,以及喹诺酮类,如头孢呋辛酯片、头孢哌酮舒巴坦、左氧氟沙星等,这类抗生素对肠道细菌有较好的杀灭作用。

②解痉:胆囊疼痛是因为有感染或者出现胆囊痉挛,用解痉药后,可以明显缓解疼痛,可以选用阿托品类药物缓解,如莨菪浸膏片、消旋山莨菪碱片、丁溴东莨菪碱,以及间苯三酚等。

③抑制胃酸:胃酸作为启动胆汁排泄的诱因,过多胃酸会引起胆囊收缩,加重水肿及疼痛,可以用质子泵抑制剂治疗,如奥美拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑等。

④除了药物治疗外,治疗期间尽可能清淡半流质饮食,过多油腻饮食会增加胆囊负担。网上总有口服熊去氧胆酸溶石治疗的文章,这个对胆色素结晶有可能有作用,但作用非常轻微,服用时间长,副作用大,一般不作为常规用药。

★若本回答有帮助,请点赞支持!治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

胆囊炎分为急性胆囊炎和慢性胆囊炎。在临床上有近百分之90的胆囊炎都有胆囊结石的存在,所以说胆囊结石对于引发胆囊炎有着直接的作用。

要说治疗胆囊炎的最佳药物是什么,小克认为,治疗胆囊炎的药物大多都是对症的药物,因为胆囊炎的引起和细菌感染胆囊痉挛性收缩有着一定的关系,所以在出现由胆囊炎引发的上腹部疼痛和恶心呕吐时,大多使用抗生素和解痉药物来进行对症的处理。但是这两种药物只能暂时性的抑制和缓解胆囊炎的炎症,不能完全的去除病因。

因为胆囊炎最为主要的病因就是胆囊结石,但目前使用药物来去除胆囊结石的药物根本上来说是没有的,像熊去氧胆酸和鹅去氧胆酸虽然有溶石的作用,但是对于一些较为坚硬的结石收效甚微,而且这些溶石药物大多都有较多和较为严重的副作用,故不推荐胆囊结石的患者服用。

那么对于胆囊结石伴胆囊炎正确的应对方法是什么呢?

小克认为对于胆囊结石伴胆囊炎患者首先应该做到的就是要根除病因,如避免高脂肪和高油腻类食物的摄入,避免酒类的摄入。其次就要做的是定期对疾病进行复查,明确胆囊结石的大小和胆囊的炎症情况(彩超)。当胆囊的病情可以进行手术时,应该进行手术治疗,以免延误和加重病情。

以上就是小克的观点,欢迎各位提问和补充,关注小克,了解更多健康知识。

治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

我是医者良言,是一名住院医师,专为普及医学知识造福人类健康,若想了解更多,请关注我,有疑问可留言,必回应!治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

提到胆囊炎,估计大家都不陌生,它是一种比较常见的胆道疾病。虽然大家都或多或少听过胆囊炎,但是估计没有多少了解吧,今天我来分享一下胆囊炎的相关知识。

1.胆囊炎有哪些类型?主要有2类,分别是急性胆囊炎和慢性胆囊炎;

2.胆囊炎有什么症状?- 消化系统症状:如恶心、呕吐、便秘等;

- 右上腹疼痛:疼痛可放射到右肩部、肩胛、背部,常常在饱食、进食油腻性食物诱发;

- 少数病人会出现黄疸;

- 发热;

三代头孢:如头孢曲松、头孢他啶、头孢噻肟等;

喹诺酮类抗生素:如左氧氟沙星、诺氟沙星等;

利胆药物:消胆安、熊去氧胆酸;

3.哪些情况下胆囊炎需要手术治疗?- 急性发病在48~72小时内;

- 经过保守治疗效果较差或病情恶化者;

- 合并有胆囊穿孔、弥漫性腹膜炎、急性化脓性胆管炎、急性坏死性胰腺炎等并发症。

治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

在急诊见过太多太多的胆囊炎,胆囊结石的患者,有些患者是反反复复发作,每两三个月就来输液一次,什么油腻的食物都不敢吃,一吃就不舒服,严重的影响了患者的工作和生活。经常有患者会问,我的胆囊炎为什么反反复复发作,有什么办法可以根治胆囊炎,有没有什么特效药。

我告诉各位胆囊炎患者,胆囊炎是有“特效药的”,不过不是药物,而是手术切除胆囊。对于胆囊炎的患者,只要发作过一次胆囊炎,就可以手术治疗,将发炎的胆囊切除。

有患者会不理解,好好的胆囊为什么要切除,切除胆囊对身体的影响很大吗?

其实,大家都错了,急性胆囊炎发作的时候,可以输液,使用抗生素治疗,大部分患者经过输液治疗之后,都可以好转。但是,大部分患者都会复发或者转变为慢性胆囊炎,即使你天天清淡饮食,不沾荤腥,胆囊炎也有可能会反反复复的发作,严重影响你的工作和生活。

不论是国外还是国内的临床指南,只要是有过胆囊炎急性发作的病史,都建议行手术切除胆囊。腹腔镜胆囊切除是一种微创的治疗手段,手术创伤小,术后恢复快,肚子上只有几个小的手术疤痕。

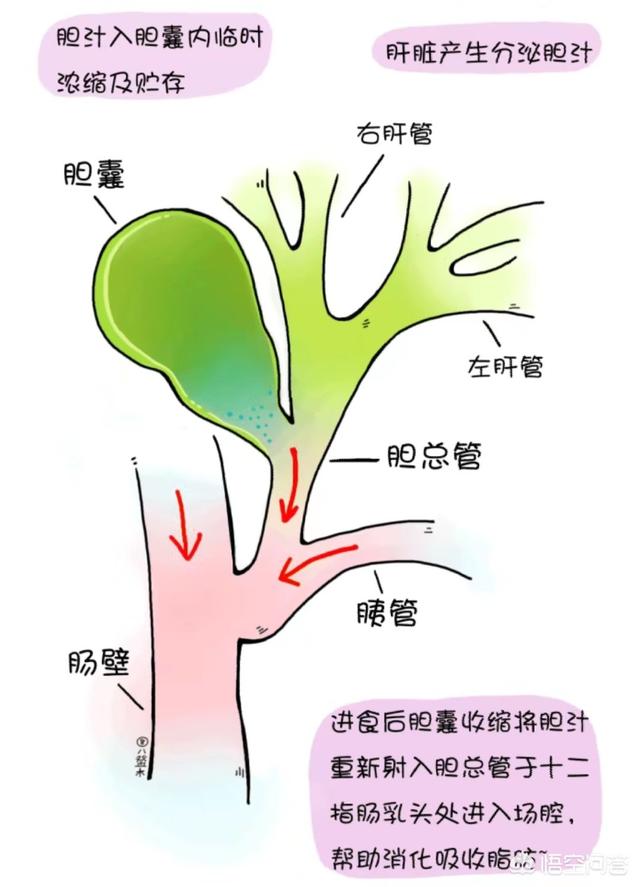

胆囊的主要功能是储存和浓缩胆汁,但是胆汁是由肝脏分泌的,并不是由胆囊分泌的,大部分患者,胆囊切除以后,都不会出现明显的并发症,也不会显著地影响生活。大家不要讳疾忌医,多听听医生的建议。

治疗胆囊炎的最佳药品是什么?

这个问题涉及的内容比较广泛,需要明确问题中所说的具体是哪一种胆囊炎:急性感染性胆囊炎?非感染性胆囊炎?个人猜测,前者的可能性大些,故针对急性感染性胆囊炎,回答一下用药的问题。

急性感染性胆囊炎一般是多种细菌混合感染,通常为肠道菌群:大肠埃希菌、克雷伯菌、肠杆菌等,而厌氧菌在此病中少见,出现梗阻时才可能是厌氧菌在捣乱。关于用药方面,需要根据您的病情而定,适合您病情的就是最佳药品,不能说越贵越好或者越多越好。

如果仅为单纯的胆囊炎,并无其他疾病,并且最近一段时间(一般为3个月)未使用过抗生素(头孢类、青霉素类、红霉素、阿奇霉素、左氧氟沙星等),且本次发病并非在医院住院时所得,以上情况均满足时,您可以应用阿莫西林/舒巴坦、头孢西丁、头孢曲松、头孢噻肟等β-内酰胺类,或者莫西沙星、左氧氟沙星等氟喹诺酮类。

如果您同时患有其他基础疾病,并且此次症状较重、最近也应用过抗生素或者是在住院期间患病,这种情况下,需要应用强有力的抗生素以迅速控制感染症状,可以选择的抗生素有:哌拉西林/他唑巴坦、美罗培南、亚胺培南。如果出现拉不出大便、不排气的情况,此时需加用甲硝唑以对抗厌氧菌。

还是那句话,只有适合自己病情的药才是最佳药品,吃药千万不能“跟风”,轻者多花冤枉钱,重者延误病情。看病要遵医嘱,相信医生总是没错的!

以上仅供参考。

参考文献:

1. 美国ABX指南

2. 澳大利亚指南-抗生素分册

药事网权威解读,未经授权不得转载,抄袭必究内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。