身体有血栓,哪些部位会“说话”?

大马路上猝死现象时有发生或时有报道,特别是猝死患者年轻化,血栓已经严重威胁我们的健康,特别是对于上了一定年纪的人,要时刻警惕血栓的发生!

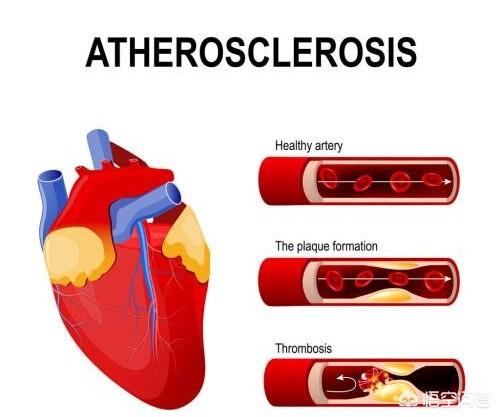

那么到底什么是血栓?有哪些严重危害?首先,血栓不同于斑块,却来源于斑块,血栓大多数都是斑块破裂以后,血小板附着凝集造成的!但血栓也分为静脉血栓和动脉血栓,所以我们身体每根血管都可能发生血栓!注意:其实我们人体每天都在形成或大或小的血栓,只是我们人体血液中除了存在可以形成血栓的凝血机制,同时还存在溶解血栓的机制,通过纤溶系统溶解掉不需要的血栓,达到自动清除血栓的目的,正常情况下,这两种机制是处于动态平衡之中的!

其次,但是当我们出现血管狭窄、血流速度减慢或血粘稠增高,那形成血栓的几率就可能大大增加,这个动态平衡可能就会被打破,从而出现严重危害!

最后,不同部位血栓危害不同,如出现在我们的脑血管,则形成脑梗塞;如出现在心脏部位,就会形成心肌梗;血栓出现在肺循环,不仅会引发肺血栓栓塞症,同样可能出现肺梗死,还有些血栓可能会导致下肢坏疽、肾衰竭等严重危害!注意:血栓的可怕之处就是造成局部血管堵塞,从而相应器官缺血、缺氧导致衰竭!

生活中,我们可以从以下方面去发现“血栓”可能性!- 家族遗传性!临床上,发现血栓形成有一定家族遗传性,这就是为什么感觉同样生活方式的人,这个人为什么比另一个人更容易形成血栓原因,这种人可能天生就有抗凝血因子缺陷,所以发现自己有没有“血栓”,要先看看自己是不是易感人群!

- 经常出现头晕,甚至晕厥现象!我们都知道形成血栓最大的危害就是造成局部的缺血缺氧,缺血缺氧就容易导致人体出现发晕,严重导致晕厥,特别是经常在早晨起床出现头晕或晕厥,而且还伴有高血压,那么就要特别注意了,有可能有血栓风险!

- 体检发现血糖,血脂高!平时参加常规健康体检,特别是上了一定年纪的人,要特别注意看自己的血糖、血脂水平,一旦出现普遍高,要特别小心了,可能血液粘稠度就高了,形成血栓的可能性就要大大增加!

- 四肢经常出现麻木、苍白!这其实跟血栓造成的局部缺血缺氧危害同样密切相关,无法给四肢提供足够的血液流量和血液氧饱和度,导致机体出现麻木,肤色变白!

- 经常胸闷,胸痛,绝对不可小觑!很多心肌梗塞患者,都是开始出现这一症状,以为只是简单的天气气候原因,或没什么大碍,往往就是猝死的前奏!

- 长久坐着不动,能躺着绝对不坐着,能坐着绝对不站着的人,同样是血栓形成的好发人群,血液流通不畅,血栓自然而然更容易找上门!

所以,不管什么年龄、什么时间,血栓都可能发生,对健康威胁都极大,一旦造成重要血管的堵塞,结果都会是致命的!

身体有血栓,哪些部位会“说话”?

我是小眼睛医生

专注于心脑血管疾病

致力于公众健康

热爱于健身的心内科医生

这个问题,小眼睛医生过去经常回答,但是小眼睛医生认为自己有必要再次回答这个问题,因为预防血栓是治疗血栓的一个非常重要的缓解。

希望大家能够做到早治疗,早预防,避免并发症。

如果你的身体有血栓,大脑会告诉你。脑动脉可以说是非常复杂的,而且因为大脑需氧量比较大,如果脑动脉血栓形成,具有非常明显的症状。

第一点,你可能会出现头晕、头痛症状出现。第二点,如果堵塞面积大,或者血栓形成之后,势必会导致肢体活动障碍,或者言语不利等等这些问题出现。如果你的冠状动脉血管有血栓,心脏会告诉你。心脏也是需氧量很大的器官,如果冠状动脉血栓形成,能够导致心脏症状出现。

第一点,胸憋痛的症状。因为心脏富含神经,如果你的血管有血栓,能够导致心肌缺血,导致胸痛症状。第二点,心脏症状,部分有气短,呼吸困难的症状出现。我是小眼睛医生

喜欢我的回答,可以点赞我

觉得我的回答欠佳,可以回复告诉我

觉得我的回答有道理,可以关注我

身体有血栓,哪些部位会“说话”?

你好。我是知心蓝医生。身体血栓哪里会说话?绝大多数情况来说哪里有血栓哪里就会说话,但是有两个地方的血栓可不是这样子的。

血栓,很容易理解,我们正常人的血液是液态的,如果血液中的一些成分凝固在一起,就变成了血栓。血栓总体上有动脉血栓和静脉血栓之分。动脉血栓最重要的危害就是会堵塞血管,引起这个血管供血范围的,相应的组织器官缺血,组织缺血了,当然会出现相应的症状和功能障碍,这说的是动脉血栓。还有一种情况就是静脉血栓,就是说血液可以通过动脉进入这个组织,但是由于血栓堵塞了血管,静脉回流障碍,也会引起相应的症状和功能障碍。

一、几个动脉血栓的例子

1、脑梗(脑动脉血栓):血栓堵住了供应脑组织的血管,那么就可能出现头痛、头晕、恶心、呕吐、言语含糊、事物模糊、喝水呛咳、肢体活动障碍、神志异常等。因为脑组织是管全身的,所以他可能出现的症状也包括全身的各种症状。可以说脑血栓,很多器官都会说话。

2、心梗(冠状动脉血栓) :为心脏供血的动脉叫做冠状动脉,如果冠状动脉发生了血栓,当然这种血栓一般是发生在动脉粥样硬化的基础上,那就会引起心肌缺血,轻中度的心肌缺血可能只表现为活动后的胸闷、心绞痛,如果严重的心肌缺血会导致心肌梗死、心力衰竭、心脏骤停等。

3、下肢动脉血栓:供应下肢组织的血管叫做股动脉,股动脉发生血栓,有可能出现间歇性跛行,也就是说走路走一走脚会痛,休息一下,疼痛可能缓解了。当然如果严重的血栓,也会出现下肢的持续疼痛、苍白、紫绀、坏死等。

以上讲到的都是相对比较常见的,还有很多很多种类型的动脉血栓,比如肠系膜动脉血栓会引起腹痛肠坏死,肾动脉血栓会引起肾绞痛或者肾功能衰竭,从理论上来说,全身所有的动脉都有可能发生血栓。

二、几个静脉血栓的例子

1、下肢静脉血栓:这是最常见的静脉血栓类型,常常表现为下肢肿胀、疼痛,因为静脉血栓了,下肢的血只进不出,或者是进的多、出的少,所以会肿胀。不要忽视这种静脉血栓,它除了会导致局部的肿胀和疼痛之外,如果下肢静脉血栓脱落,随着血流到达肺里面会引起肺栓塞,肺栓塞是危重症的疾病。

2、肠系膜静脉血栓:胃肠道的血液供应有相应的动脉供,血静脉的回流,主要是靠肠系膜静脉,如果肠系膜静脉血栓了,也会引起肠道淤血,疼痛,腹胀,恶心,呕吐,肠坏死等。

三、心脏血栓

心脏血栓,尤其是左心房、左心室的血栓,有可能随着心脏的收缩舒张,血栓脱落,脱落的血栓,随着血流有可能到达全身各个动脉,就引起各个器官的症状。所以说,心脏血栓也是全身各个器官都会说话。

总之,无论是动脉血栓还是静脉血栓,都会引起相应的器官症状功能障碍,通常来说哪里血栓哪里有症状。但如果是脑动脉血栓或者是心脏血栓,就有可能引起全身多个器官的症状。

关注知心蓝医生,了解更多心脏知识。

身体有血栓,哪些部位会“说话”?

血栓形成犹如自来水管被堵塞。

血管里形成血栓是指血管内皮受损,血液凝固性增强等条件下,血液中的有形成分在血管内形成栓子,导致血管部分堵塞或者完全被堵,造成此血管供血的组织和器官功能障碍或者发生坏死的病理过程。

临床上按血管种类分为动脉血栓、静脉血栓以及毛细血管血栓。

血栓栓塞是指血栓在形成的地方脱落,在跟随血流移动的过程中部分或者全部堵塞血管,导致相应的组织或者器官缺血、缺氧、坏死(动脉血栓)及淤血水肿(静脉血栓)的病理过程.

身体有血栓,以下的这些部位会说话:

1、动脉血栓:多见于冠状动脉、脑动脉、肠系膜动脉以及肢体动脉

其表现如下:

①多突发起病,可表现为局部剧烈疼痛,如心绞痛、腹部疼痛、肢体剧烈疼痛

②相应供血部位组织缺血缺氧所致的组织、器官及功能异常.

如在心脏表现为心肌梗死、心衰、心源性休克、心律失常;

如在大脑表现为失语、肢体偏瘫、昏迷等等

③血栓脱落引起脑栓塞、肾脾栓塞的相关症状和体征

④、供血组织缺血坏死导致发热

2、静脉血栓:临床上最为常见:多见于双下肢深静脉(腘、股静脉),肠系膜和门静脉不多见

主要表现为:

①局部疼痛和肿胀

②血栓远端血液回流障碍:如皮肤颜色改变、远端水肿胀痛、腹部可以出现腹水

③下肢血栓脱落随血流到肺导致肺栓塞和梗死

3、毛细血管血栓:多见于弥散性血管内凝血、血小板减少性紫癜、溶血尿毒综合征

主要表现为皮肤粘膜栓塞性坏死、微循环障碍、器官功能衰竭.

(图片来源于网络,不作为商业用途!本文内容仅供参考,不作为诊断和用药的依据,不能代替医生和其他医务人员的诊断和治疗以及建议,如有身体不舒服,请及时就医。)

身体有血栓,哪些部位会“说话”?

血栓形成的预防和治疗都是有迹可循的,通常都会有预发的迹象:

1.患有高血压、高血脂或糖尿病的患者同时出现语言不清、流口水和掉筷子的现象。

2.腿脚的一侧突然肿胀、感觉到剧烈疼痛或站立时有局部沉重感。

3.有高血压病史,每天眩晕五次以上。

4.突然感到手脚无力,或者一侧的上肢和下肢发麻,甚至舌头和嘴唇都感到麻木。

5.久坐不动,喘不过气来。

6.胸部憋闷和疼痛:大约30%至40%的急性心肌梗死患者在发病前3-7天内会出现心悸、胸痛和疲劳等先兆症状。

了解更多关于介入治疗的知识,关注【臭氧介入专家何晓峰】

身体有血栓,哪些部位会“说话”?

血栓是一个广泛的疾病,它可以发生在血管的任何位置,它在哪个位置,哪个部位就会告知你!

脑部这是最常见的——脑血栓,主要是由于堵塞了功能区,导致相应的区域的一些症状,比如说偏瘫,失语,吞咽困难,意识障碍。

心脏冠心病,由于血栓堵塞了冠脉血管,导致冠脉狭窄,可能会出现胸闷、胸痛、心慌、气短等症状,如果狭窄严重,损伤了心脏功能,还会出现乏力的情况,也就是心力衰竭。

肺部肺栓塞,肺动脉堵塞,会出现咳嗽、出血、晕厥等情况。

(本文由罗民教授原创,转载请注明出处。文中部分图片来源于网络,如涉及版权,请及时联系我进行删除。如您有任何疑问,欢迎文末留言,私聊联系,共同探讨。关注本文作者,获取更多医学知识,欢迎点赞、评论、转载,共同进步)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。