最近开始时兴小学生质疑课本,先质疑后羿蹚河,又质疑鹬被蚌夹嘴怎么说话,你怎么看?

欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答回馈您!

老穆有话说“质疑”,是一件好事,说明你思考了,说明你对问题进行了简单地推测与论证,学习就应该有“质疑精神”。

老穆上学那个年代,也知道“尽信书,不如无书”的道理,也曾对有些课本内容有所质疑,但都被老师一一“解决”了,也就打消了疑虑。

现如今不同了,网络时代,信息交流更加便利,一个帖子发网上,就会有大批人进行点评。

有些问题,受关注的人多了,问题也就到了不得不解决的地步了。

就拿十几天前“人民教育出版社微博”对二年级下册课文《羿射九日》中存在的问题回复来说,这个问题是真的有问题……

老穆带着大家回顾一下,《羿射九日》中有这样一段话:

“……江河里的水被蒸干了,连地上的沙石好像都要被熔化了……”

接下来,文章却说:

“他翻过九十九座高山,蹚过九十九条大河……”

细心的同学一定能发现文章前后内容出现了逻辑错误,既然“江河里的水”都被“蒸干了”,为何下文还有河给他“蹚”呢?

或许有人说,它就是个寓言,何必当真?

我们先来看一下“寓言”的概念,如下:

寓言是用假托的故事或自然物的拟人手法来说明某个道理或教训的文学作品,常带有讽刺或劝诫的性质。故事可以虚构,手法可以夸张,但是,逻辑不能有误。

“鹬蚌相争”是一个寓言故事,鹬和蚌都能说话,我们可以理解,因为这只是个寓言故事,孩子们也都能接受,但是,它们的嘴都被“夹住”了,为何还能说话呢?难道这是“腹语”?

老穆认为,倘若将课本中的“说”改为“想”,就没有问题了。

【结束语】“尽信书,不如无书”,我们提倡质疑精神,但坚决反对盲目质疑,扩大化质疑,嘲讽式质疑。

“奇文共欣赏,疑义相与析”,学习的过程,就是解疑的过程,我们不能堵,要学会疏。你觉得呢?

如果您觉得不错,记得关注“老穆说语文”,并点个赞哦!

最近开始时兴小学生质疑课本,先质疑后羿蹚河,又质疑鹬被蚌夹嘴怎么说话,你怎么看?

这些神话和寓言故事都是古代流传下来的固定文化形式,包含着很多生活的、思维的多方面的智慧的总结,是难得的文化遗产。这些文化遗产即便在现代社会仍然有着不可小视的价值。

组织小学生去质疑这些神话故事和寓言的过程的合理性,这是盲目模仿西方教学方法的行为,会对小学生形成误导,并且冲淡这些神话故事和寓言故事的真正的启示和教育意义,实在是对小学生培养过程的干扰。

最近开始时兴小学生质疑课本,先质疑后羿蹚河,又质疑鹬被蚌夹嘴怎么说话,你怎么看?

这问题说的好像当今小学生聪明些一样?我们当年读书难道不知道鹬蚌相争嘴巴夹着不能说话?难道不知道削足适履是夸张?买椟还珠是比喻?掩耳盗铃是夸张修辞手法?一飞冲天中的大鸟根本不存在?腾蛇寿龟都是莫须有?廉颇一顿饭十斤根本不可能?要都这样抬杠,那么干脆别学语文了。[捂脸]语文课本目的是让学生学习代表的精神内涵,明白道理,而不是让学生认为那就是现实!否则还看什么动漫,科幻?那不都是鬼扯淡?不提倡学生质疑语文课本,有本事你质疑物理,化学,数学定理公式。能推翻那才算你有真本事![捂脸]

最近开始时兴小学生质疑课本,先质疑后羿蹚河,又质疑鹬被蚌夹嘴怎么说话,你怎么看?

从《小马🐴过河》到《乌鸦喝水》,从《羿射九日》到《鹬蚌相争》,提出此类问题而加以质疑的多是低年级的小学生,(当然也不排除有些家长或老师的引导提出的质疑),孩子爱学习是应该肯定的,但是同时也说明孩子们的思维是天真的。而家长或者老师试图为此找出某种正确的答案则不可取,而且是比孩子更幼稚可笑。正确的做法是告诉孩子,这些寓言故事是用拟人化的手法来说明某种道理或教训的文学作品就行了,难不成愚公的家门口真的是堵着两座大山不成?(附:《羿射九日》中的蹚字,一个意思是从浅水中走过兰。另一个意思是用犁犁地时把土翻开,除去杂草并给禾苗培土,去过农村干过农活的都知道,这个也叫作:蹚地。从地里回家第一件事就是用毛巾掸去身上的土,为什么?回答是:今天蹚了一身的土…)

最近开始时兴小学生质疑课本,先质疑后羿蹚河,又质疑鹬被蚌夹嘴怎么说话,你怎么看?

小学生天真稚气,喜欢问东问西,有的问题连大人也难以回答。这是小朋友热爱生活,细心观察,善于思考的表现。

作为大人,遇到此类问题,应尽自己的知识作正面解答,自己解答不了的,可请教识者。

但是,如果借小孩之口哗众取宠,那就不可取了。

最近开始时兴小学生质疑课本,先质疑后羿蹚河,又质疑鹬被蚌夹嘴怎么说话,你怎么看?

质疑精神值得提倡!因为只有学会有根据的质疑,我们的孩子才能更善于思考。如果都是一言堂,不管对错都要孩子接受,那么孩子就只能是一个知识的容器,创新从何而来?

福州二年级的小冯质疑:《羿射九日》文中既然已经说了江河里的水被蒸干了,那么为什么后羿还“蹚”过九十九条大河呢?蹚过河,那么表示河里面有水,这不是前后矛盾了吗?

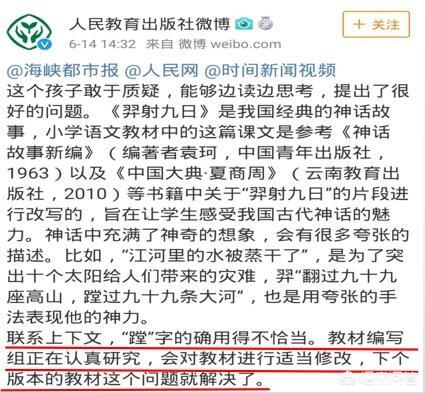

人民教育出版社回应称:孩子敢于质疑,能够独立思考,提出了很好的问题。并且表示:“蹚”字用得确实不恰当,教材编写组正认真研究,会对教材做适当修改。

在此,我们要为人教出版社点赞!回应及时,态度诚恳。

我个人对这个文章的看法是这样的:

这是一个神话,神话本身就是想象,不符合逻辑的地方是很多的。比如:

1、天上能有10个太阳吗?即便是有,弓箭能射到吗?

2、禾苗干枯了,江河都晒干了,地被烤焦了,人怎么能活下来?

孩子提出质疑非常好,家长和老师都应该及时的回应孩子,而不能简单地命令孩子“一切以书本为准”。质疑,是改变的重要一环。

人民教育出版社之所以会积极回应,并且表示尽快修改,主要是因为这些内容是后来改写的,不是原著里面有的内容。

现在又有小学生质疑《鹬蚌相争》了:蚌的肉被鸟的嘴夹住了,蚌又用壳把鸟的嘴反夹住了,那么,它们是怎么开口说话的?”

确实,如果我们试试自己把嘴巴闭上,那么即便是可以发出声音也很难把话说清楚。对于这个问题,看看教材编写者是如何回应的:

西南师范大学出版社基础教育分社刘江华说:“这个学生的质疑是很好的,课本里的故事是从《战国策》里出来的,古文就是这么记载的,我们暂时不会更改教材。”

这个回答很合理:古文就是这么记载的,虽然有一些违背常识,但是神话本身就是违背常识的。现实中,动物是不会讲话的,所以它们讲话已经违背常识了,说不定它们根本就不用嘴讲话呢?

对于古代的经典故事,我们应该引导孩子认识里面的内涵,体会其中要表达的含义。如果孩子提出质疑,这点首先值得鼓励。老师要及时回应孩子,帮助孩子解决疑惑。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。