为什么要学文言文?你觉得学文言文对你的生活有什么用?

💕欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!💕

老穆解析我们为什么要学习文言文呢?穆老师给出如下原因:

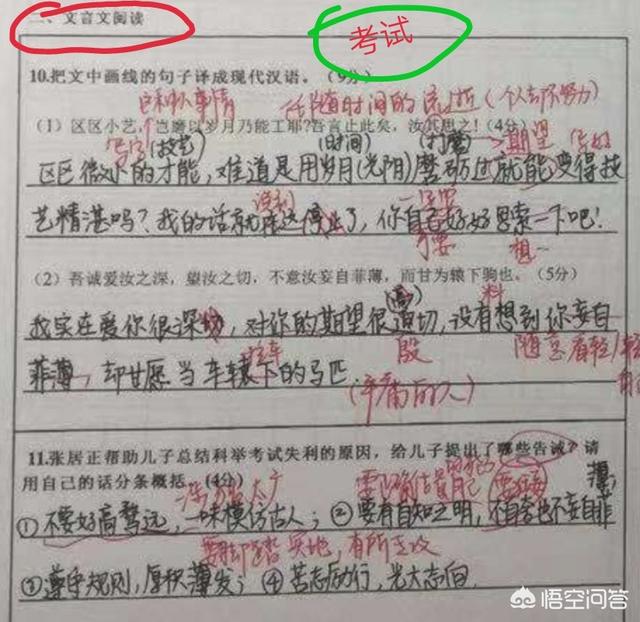

〖1〗为了考试;

学生时代学习文言文,大都为了考试。

〖2〗 了解过去;

学习文言文,是让我们能够了解过去,了解古代的政治、经济、文化、科技……

〖3〗提高文学修养,陶冶情操

〖4〗继承和发扬优秀传统文化……

〖5〗更好地与人交流

在某特定场合,倘若某人说话引用了文言典故,或自己说了文言文,如果你没有学习文言文,势必会影响交流。

谈到学习文言文对生活有什么作用,穆老师认为,不同的人,对文言文的依赖性有所不同。

〖1〗学生

学生文言文学得好,考试成绩自然不会很差,生活也就过得安稳。倘若文言文学的不好,考试出不了成绩,自然会影响其生活质量,他的爸爸妈妈也会介入其生活。

有的学生因为高考作文用文言文写而得高分,或出名,对今后的生活必然有着重要的影响。

甚至,还有同学用甲骨文写了一篇高考作文,被著名大学破格录取。

〖2〗教师

文言文学的好,教的肯定不差,教学水平提上去了,学生成绩好了,生活幸福感会增强。

〖3〗文言专家

他们大都靠“文言文吃饭”,因此,文言文学的越好,工作也就越有成就,生活也就过得开心。

〖4〗普通百姓

文言文对于普通百姓来说,影响不是很大。看不懂文言文,也不会影响其生活。

当然,如果家长懂些文言文,还可以辅导自家的孩子。

〖5〗作家

作家文言文学的好,可以写出“文白相间”的文章出来,令读者拍手称赞。

比如金庸的武侠小说,语言大都文白相间,这也彰显出金庸的文学功底深厚。

〖6〗艺术家

比如相声、京剧、评书等,大都文言功底深厚,因为他们需要接触文言文。

比如著名相声艺术家郭德纲,随口就能来句文言文:“江山父老能容我,不使人家造孽钱”,倘若他没有读过唐伯虎的诗《言志》,又怎会说出这样的话来呢?

附:唐伯虎《言志》

不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。

闲来写就青山卖,不使人间造孽钱。

亲爱的同学们,你们明白了吗?加油!

💕如果您觉得不错,记得关注“老穆说语文”,并点个赞哦!💕

为什么要学文言文?你觉得学文言文对你的生活有什么用?

文言文是汉语源头,是总结以前甲骨文之精华,语言简单而复杂,是汉语演变过程的一种语言形式,一般都记录为人生存,生活,群体之间大事,由于年代久远,没有很好的语文基础,很难读懂,知识是无穷尽的,如果读懂文言文是穿越几千年前古人对话,了解古人的生存,生活,群体之间重要事件。感悟现代人与古人的思维能力。提高自身的人生价值观。

为什么要学文言文?你觉得学文言文对你的生活有什么用?

学文言文是为读懂文言文吧?文言文是中华文化的一颗闪烁的星星,其缊藏的文化与思想灵魂的光华让人仰望,对其精华的借鉴与传承是中华文化的延续不可或缺的部分,对后世之人精神的陶冶、灵魂的升华也是不可或缺的部分!如果从功利主义出发,说在生活中有什么用,那我无法回答,只好说拜拜了!

为什么要学文言文?你觉得学文言文对你的生活有什么用?

为什么要学文言文,首先要弄清楚,文言文与白话文的关系。

文言文与白话话是一种怎样的关系?

现在的白话文,相当于古代时的口语,也是脱胎于文言文。

中华文明是唯一连续未断流的,现在的文字、语言、文章等都从古代传承及发展过来的,就拿白话文来讲吧,现在用的成语、俗语、描写,有多少是现代人自创的,象:自强不息、厚德载物,就来自易经,上善若水、无为而治,就来自道德经,很多关于人、物、景的描写,来自诗经、唐诗宋词。等等,例子举不胜数。你说文言文对你有什么用?你的生活离得开文言文吗?

如果不学习文言文,中华文化是不是就断流了?语文还是原来的汉语吗?

因为不学习文言文,相当于取消文言文,相当于取消汉字,因为汉字本身就是文言文。取消文言文,相当于断了中华文化的根。

学习文言文肯定是有必须的,文言文的重要性不言而喻,

1、现代的白话文脱胎于文言文

2、汉字本身就是文言文,更别说现在成语/俗语大多来源于文言文

3、文言文不但要学,还要大幅加大学习的力度。

4、语文教改把古诗文(古诗词、文言文)增加到208篇,中考高考分数占比也会大幅提高

现在好象有一股反文言文的风潮,比如:有专家提议,应该取消中小学强制性文言文学习,这种观点在学生当中也受到一定的欢迎,毕竟不喜欢文言文的太多。

不过提议取消文言文的专家,不是脑子问题就是立场问题。

讨论文言文,不应该讨论取不取消的问题,应该讨论怎么有效学习是正道?文言文相当于浓缩型,所以关键是汉字字义,汉字是最大的文言文。理解了字义,就能理解古诗文。

所幸教育部看到了问题,改革了语文教材,增加了古诗文,就是响应了这个趋势。

实质上现在语文的学习,基础在于字词的理解与应用,文言文及古诗词,恰恰最能体现这一点,字就是词,也就是说,把字义学习、把文言文、古诗词学好理解好,现在语文一定会好。

教育部《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)》相关内容,课程方案和语文等学科课程标准,是全国高考的重要依据,也是义务教育和高中教学的规范性文件。

新课标将原标准“诵读篇目的建议”改为“古诗文背诵推荐篇目”,推荐篇目数量也从14篇(首)增加到72篇(首),提高了学习要求。语文教改把古诗文(古诗词、文言文)增加到208篇,中考高考分数占比也会大幅提高。古诗词(文言文)在高考比重大,约有60分,也是平均失分最多项,这次新课标大幅增加古诗文的阅读量,表面上看是要求学生大量的背诵优秀的古诗文篇目,实质上是要求学生对相关的古诗文篇目理解内化,领略其所体现的精粹,加强了对古诗文的理解。同时对传统文化的继承和发展,从而培养中华民族全体成员的文化自信。

语文是需要长期积累的科目,特别是文言文的学习,短期内补习是很难见到明显提升的,不象数学、英语,提升成绩相对见效快,耗时短。小学语文和中学语文是有台阶的,很多孩子在跨越这个台阶的时候,因为小学语文基础知识不扎实,在进入初中后,语文成绩会出现大幅下滑。

怎么学习才能系统的学习文言文呢?

首先先要弄清几个概念:

1、汉字是最大的文言文。理解了字义,就能理解古诗文。

2、现在成语/俗语大多来源于文言文

3、不管是文言文还是现代的白话文,共通点就是汉字的基础字义是相通的。

文言文的基础是对字的理解,字就是词,象 “之乎者也而” ,是文言文出现频率很高的。就用“者”“之”字来举例。

理解了者、之字的字义,那么在文言文中应用时,就能理解意思

【者】

者,是一群人围着篝火煮食物、交流的生活场景。

者,本义:人、很多人、煮食物,如记者、行者,指人,

知人者智,自知者明。——《老子》 指人

卫者侯之兵以临加我。——《诅楚文》指很多人

逝者如斯夫!不舍昼夜。——《论语》指事物

昔者,吾舅死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。——《礼记》 指语气词

理解了者的字义,由者造出的字,同样可以理解

【都】,者+邑,很多人的城市,左边的者字就是很多人的意思,都还有大、全部的意思

距闰王百里为都。——《周礼》 指大城市

常愿天下有情人都成眷属。——清 • 林觉民《与妻书》 指全部

中有都柱,傍行八道,施关发机。——《后汉书 • 张衡传》 指大的

【煮】,者+火,下面的四点是火,煮食物的意思,用本义

【猪】,用者来造出猪字,因杀猪吃猪肉,有一个开水煮刮毛的过程,用本义

【箸、著、着】,看以上字形来源是一个字,竹+者。

造出箸、著、着这些字时,用了引申义。用生活场景关联物“竹“造出的字

【箸】:煮食物时,食物很烫,需要长竹棒搅动,两根竹则用来夹食物,后演变为现在的筷子,箸,有筷子的意思,客家话叫筷子为箸;用引申义

【著】:多根竹片串在一起,就是册,就是古时的书,是著作。

【着】:是著字的草写变过来的,着,指用竹子点火的过程,才会有点着、着火之说。用引申义

【著】:还有著名的意思,怎么来的呢,点着火,有火光、亮明

以上字例应用就不一一例举了。

【之】,很抽象的,也会是有意义的,有故事的字。 我们每个人都有一双脚,脚是用来走路的,有时走沙地,有时走泥沙路。之字,就象脚趾踩在地面上。有立足于此地、由此出的意思。

【之】,此、此地,出、往之出。引申为代词或助词,代词指人或物。

理解了之的字义,

至之市,而忘操之。——《吕氏春秋》 指出,前往

宣王说之。——《韩非子 • 内储说上》 指事或物

宣王说之。——《韩非子 • 内储说上》 指语气助词

综上,学习文言文是必须的,字是文言文的基础,理解了汉字的字义,才能真正理解文言文。想系统的学习文言文,就必须从理解汉字的字义开始。

“得语文者得天下,得文言者得语文”,文言文的成绩好坏影响语文成绩的好坏,更将会直接影响学生能不能进重点、能不能进好大学。

.

.

我是汉字谷主,欢迎关注!

【专注说文解字、快速识字、K12全语文、海外汉语,汉字创新思维、汉字国学、解字古诗文】

汉字师认证课程,让你成为一名合格的汉字老师、一名汉字启蒙师!

想了解详情,关注本号,私信留言 ”99“

了解《人字学习体系》,私信留言:“人”

为什么要学文言文?你觉得学文言文对你的生活有什么用?

文言文是我们语言的初始,是汉浯的源头,要了解古代的情形离不了记录的载体,要知道我们文化的渊源当然要学好文言文。体会中华文化只读别人的翻译如同吃别人咀嚼过的东西,想品尝味道怎么样就应当自己来吃原汁原味的东西,文言原著的品读才是直接聆听大家的教诲。

为什么要学文言文?你觉得学文言文对你的生活有什么用?

文言文多是精典,精华之作,许许多多的古语言简意骇,有时可包罗万象,有时一语中抵,学习文言文可锤炼自己的语言更精练,表述更准确

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。