《水浒传》里,高俅这个殿帅府太尉究竟有多大的权力?

1、太尉

太尉是从秦朝开始到元代的一个官职,是中国古代中央掌管军事的最高官员,因朝代不同具体职能也有所不同。

太尉起源于国尉,国尉是战国时期秦国的官职,原名是庶长,秦惠王之前主管军政,是秦国最高官员,秦昭王时改名为国尉。

国尉一般由获得大良造这一级爵位的人担任,秦国的爵位分为左更、中更、右更、大更、大良造。

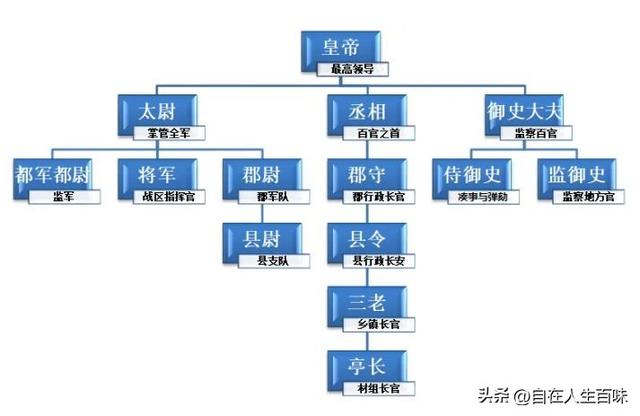

东周列国时期,各诸侯国的官员职位很杂很乱,在秦始皇登基后,将官员制度改为“三公九卿制”。

“三公”为丞相、太尉、御史大夫,其中最高官职为丞相和太尉,丞相负责行政,下设九卿,太尉主管军事,御史大夫负责监查。

虽然秦始皇实行了“三公九卿制”,有太尉一职,但却一直没有人担任太尉,所有军权都在皇帝手里。

东汉时期,沿袭秦制,继续沿用“三公九卿制”的外朝官,另外又设置了大将军率领的内朝官和管理皇家事务的宫廷官,其中外朝官里的最高行政权力由丞相和太尉分掌,

到西汉又有所改变,三公改为“司徒”、“司空”、“太尉”,太尉管军事,司徒管民政,司空管工程,原先由御史大夫管理的监察权在三公内分别设置。

西汉的太尉作为最高武职,属于皇帝的军事顾问,不能直接指挥军队。

隋唐时期,太尉、司徒、司空三公只作为荣誉职位,没有实权。决策权转移至中书门下,而行政权在六部尚书。

2、宋朝太尉在传统的排序中,三师(太师、太傅、太保)之后,才是三公,到了宋朝做了调整,太师之后是太尉,太尉之后,是太傅。

宋代专制主义中央集权达到前所未有的程度,中书、枢密、三司分掌政、军、财三大务,宰相之权为枢密使、三司使所分取。宰相、枢密使、三司使三者的事权不相上下,不相统摄。

宋朝的官员组成复杂,分别由差遣、本官阶、散官阶、勋官、爵位,贴职等组成,官称和实职的分离。

太尉在宋代的“官、职、差遣”体系中是“官”,只表示官员本身的身份和级别,并没有实际职务。

太尉为正一品官员,只为加官,不是常职。

“殿帅”,是人们对殿前司都指挥使的尊称,殿前司都指挥使是禁军的最高长官。

禁军,是封建时代直辖属于帝王,担任护卫帝王或皇宫、首都警备任务的军队。

殿前司,宋代禁军官司,与侍卫亲军司合称“两司”。其下属机构殿前都指挥使司与侍卫亲军司下属机构侍卫亲军马军都指挥使司、侍卫亲军步军都指挥使司合称“三衙”, “两司三衙”体制为宋代禁军最高指挥机构。

3、结论高俅的殿帅府太尉,是民间的称呼,“太尉”是高俅的官,属于加官,没有实权,“殿帅”(殿前司都指挥使)是差遣,是正式职务。

高俅就是官位较高的禁军最高长官,号称“八十万禁军”的宋朝中央直辖精锐,都在高俅的统领中。

《水浒传》里,高俅这个殿帅府太尉究竟有多大的权力?

高俅的权力并不大,在宋朝他都没有单独的传记,另外他虽然是奸臣,可是都不能入围“东京六贼”,所以高俅只能算个小角色。

《水浒传》中有个高俅高太尉,他陷害林冲,迫使林冲家破人亡落草为寇。并且梁山好汉征讨方腊后,高太尉更是和太师蔡京、枢密使童贯一起陷害宋江、卢俊义等人,用毒酒毒死了卢俊义和宋江等人,昔日的梁山好汉除了个别人外,都不得善终。

高俅这个人物并不是杜撰的,在历史上是有记载的,并且上位手段其实和水浒传中也差不多。

历史上高俅一开始是苏东坡的贴身秘书,苏东坡觉得高俅这人以后一定可以成材,待在自己身边屈才了,就把高俅送给了他的朋友驸马都尉王诜。

王诜,字晋卿,他是宋神宗的妹夫,宋徽宗(神宗的儿子)的姑父,据说王诜娶了宋神宗的妹妹却招花引蝶,使宋神宗的妹妹抑郁而终,宋神宗一气之下把王诜给流放了。

等到神宗驾崩,哲宗(宋神宗的儿子)才把王诜重新招回京城,再次为官。王诜这个人也是个风流才子,爱好丹青,还多才多艺,和端王(没当皇帝前的宋徽宗)关系很好。

有一次,端王和王诜一块上朝去,到了殿外端王发现自己的头发有点乱,于是就想整理一下头发。

可是赵佶忘了带篦子刀,于是向王诜借了一个,修理了一下鬓角,赵佶觉得王诜的篦子刀不错,样式很好看,也很新颖。

赵佶就对王诜说:“你的这个篦子刀的样式非常新颖可爱啊!”

王诜看到赵佶很喜欢,就说:“没事,这样的篦子刀我做了两个,有一个一直没有用过,晚会我让人给你送去。”

晚上,王诜就派高俅给端王去送篦子刀,高俅到了王府,看到有一群人正在玩蹴鞠(和现在的足球差不多),正好球到了高俅脚下,高俅露出了一种不屑的样子,他还不知道是王爷在踢球。赵佶说:“你会踢吗?”

高俅年轻气盛,说:“会踢啊!”

就这样高俅得到了展现自己的机会,把平生所学都发挥出来,球踢的出神入化,简直就相当于现在的梅西。赵佶立马就喜欢上了这个小伙子,并且给王诜回话,你的篦子刀很好,但是我要连同派来的人一起收下了。

就这样高俅成了端王府的人,并且还是端王赵佶最喜欢的球员。本来高俅进入端王府只能算大富,毕竟王府的赏赐不少,肯定也算有钱人,但不能算大贵,毕竟端王只是闲散宗亲,当今皇帝是宋哲宗,高俅很难进入官场。

但是运气来了,谁也挡不住,公元1100年,年仅二十五岁的宋哲宗驾崩了,宋哲宗也算是个英主,只可惜英年早逝。

哲宗无子,向太后主张让哲宗的弟弟赵佶继位,大臣章惇反对赵佶继位,并且说赵佶“轻佻不可以君天下”,可是向太后还是在朝臣的支持下立了文艺青年赵佶为帝,也就是宋徽宗。

赵佶从端王升级为皇帝,高俅作为潜邸的玩伴,自然备受重用。由于高俅没有功名,做文官是很难了,因为在宋朝没有功名做县令都难,成为宰相更不可能了。

所以宋徽宗对高俅很喜欢,文官之路不通,那就走武官,宋徽宗先让高俅到刘仲武麾下刷战功,然后皇帝亲自提拔,高俅自然平步青云,最后做到了殿帅,并加开府仪同三司,从一品高官。

先是高俅尝为端王邸官属,上即位,欲显擢之。旧法,非有边功,不得为三衙。时(刘)仲武为边帅,上以俅属之,俅竞以边功至殿帅。《宋南渡十将传.卷一刘錡传》

高俅虽然在小说中比较出名,发迹的过程小说中和历史也比较符合,可是就高俅在宋徽宗朝的影响力而言,高俅就是小角色,因为殿帅府太尉没有大家想的那样大。

那么这个高太尉号称殿帅府太尉,他究竟有多大的权力呢?要知道这个职务究竟是什么,我们得先了解一下宋朝的兵制。

宋朝是结束了五代十国那个战火纷飞的时代建立的,建立者赵匡胤就是靠着造反起家的,五代十国时期的军阀都是唐朝末期的节度使,也就是藩镇。

赵匡胤建立宋朝后,他也对手下的大将不信任,毕竟他原来就是后周世宗柴荣的心腹大将,靠着掌控军队来实现了黄袍加身,所以他当了皇帝后就开始收回兵权。

宋朝的军队有三种,分别是禁军、厢军、乡军,其中禁军是主力军队,后周时期禁军也是精锐军队,赵匡胤就曾经是禁军统帅。由于赵匡胤就是靠着禁军当的皇帝,所以宋朝建立后,就对禁军进行改革。

从后周末期开始禁军就由殿前司和侍卫亲军司共同掌管,殿前司有都点检、副都点检、都指挥使、殿前司都虞候,侍卫亲军司有马步军都指挥使、副马步都军指挥使、都虞候、马军指挥使、步军指挥使。

赵匡胤登基之前是就是殿前司都点检,殿前司最高武官,负责殿前司的所有事务,赵匡胤登基后,镇宁军节度使慕容延钊为殿前都点检。

赵匡胤登基时,马步军都指挥使李重进起兵反抗过,不过被赵匡胤打败了,李重进身死,马步军指挥使由赵匡胤的心腹韩令坤接替。

就这样宋太祖赵匡胤登基后算是稳定了局势,刚稳定没多久,赵匡胤就对他的老伙计们下手了,比如平定了李重进,马步军指挥使韩令坤韩令坤就被解除了兵权,出任成德节度使。

慕容延钊也被解除了殿前司都点检,到地方任节度使去了,并且因为赵匡胤当过都点检,所以后来宋朝没人再当这个职务。

当然被解除兵权的还有石守信等人,赵匡胤登基前石守信是殿前司都指挥使,宋朝建立后,石守信还当过马步军指挥使,但是没多久,也被解除了兵权。

就这样,赵匡胤登基后的方法是,殿前司的都点检和副都点检都没有了,殿前司的最高武官是都指挥使,而侍卫亲军司的都指挥使也没了,副马步都军指挥使和都虞候也没了,只有马军指挥使和步军指挥使。

其实赵匡胤的方法很简单,那就是把殿前司和侍卫亲军司的几个品级比较高的武官都去掉了,还把侍卫亲军司一分为二,这样禁军由殿前司、侍卫亲军马军都指挥使司、侍卫亲军步军都指挥使司一起掌控,合称“三衙”。

三衙的武官,也都是赵匡胤后来提拔的新人,在军队影响力不如石守信等人,并且三衙都有都指挥使、副都指挥使、都虞候掌控军队,这样掌控军队的有九人,分别有自己统领的禁军。

三衙的调兵权在枢密院,枢密院的长官是枢密使,正二品文官,所以宋朝是运用的“以文制武”,枢密院与三衙互相牵制,三衙的禁军又被九人分别统领,这样武将就很难发生兵变。同时,宋朝的精锐军队一半多都在京师,地方节度使根本没有了以前的那些权力,也无法与中央抗衡。

后来统领禁军的又加了,捧日天武四厢都指挥使和龙神卫四厢都指挥使,一共十一人,都是禁军的统帅,都有自己的亲军,但是没有调兵权,底下部队经常轮换,造成将不识兵,兵不识将,真正的达到了零利率的造反。

宋朝改革后的殿前司最高武官就是殿前都指挥使,高俅当的就是这个官,俗称“殿帅”,从二品高官,至于高俅的“太尉”是官阶。

宋朝前期有太尉,这个是虚职,属于加衔,正一品,但是宋徽宗改革了,把武将和文官都实行官阶制度,类似于现在的级别和军衔,武将最高就是太尉,所以高俅作为殿帅,称太尉没有不妥之处。

宋朝后期,很多的高级武将都可以被下面人称为“太尉”,这个太尉和之前的三公“太尉”完全不一样。准确的来说,只有统领禁军的十一个高级武官才有资格称为太尉,至于别的武将都是民间的称呼。

高俅是殿帅府太尉,也就是殿前都指挥使,掌殿前诸班直及步骑诸指挥名籍,总管其统制、训练、轮番扈卫皇帝、戍守、迁补、罚赏等政令。

什么意思?就是高俅负责殿前司下面的禁军训练和统领,完全不是大家认为的,高俅是军队总司令,禁军总司令什么的,只是负责他统领的禁军日常训练,并且还没有调兵权。

明面上感觉高俅,权力很大,实际上他只统领禁军的九分之一或者十一分之一,还是只有管理权,其他的几个禁军将领根本不受高俅领导,禁军直接还会轮番和地方禁军换防,根本没有一支军队一直被高俅掌控,想造反或者权势很大,根本不可能。

北宋时期守卫开封府的军队也由禁军负责,殿前司管宫城(大内)内,马军司管旧城(里城)内,步军司管新城(外城)内。马军都指挥使是正五品,步军都指挥使也是正五品,地位在殿帅之下,称为“马帅”和“步帅”。

宋朝还实行的以文治武,武将地位低下,不管是殿帅,还是马帅和步帅,对于宰相来说都是小角色,三衙统兵官见了宰相要行礼,所以高俅和蔡京、童贯等人相比,还差的很远。

比如,历史上南征方腊,就是让枢密使童贯领兵去镇压起义,没听说过让殿帅府太尉高俅领兵去镇压起义的,像高俅这样的禁军武官,只有管理军队的权力,如果让你领兵,皇帝能放心吗?

小结:宋朝重文轻武,禁军统帅,看似很厉害,但是其实并没有多少权力,高俅管理的军队可能经常轮换,也就是说他手里的禁军有可能经常变换,达不到真正控制禁军。并且高俅管理的也不是全部禁军,调兵权在枢密院,也就是在皇帝,再加上宋朝重文轻武,高俅的存在感真不高。

不过,历史上高俅确实也不作为,训练禁军不用心,玩了很多花架子,禁军战斗力低他也有责任,但是如果把北宋灭亡的责任归结到他身上,那真是太抬举他了。

并且当年宋徽宗南逃时,童贯和蔡京都跟着徽宗南逃,童贯还不让高俅跟着,让高俅带领一部分禁军,守住泗州,名为“控扼淮津”,高俅一看人家不带自己玩,就回到开封,正是因为这样,宋徽宗的儿子宋钦宗才没有清算高俅,高俅在靖康之耻前善终。

《水浒传》里,高俅这个殿帅府太尉究竟有多大的权力?

高俅,是宋徽宗的宠臣,其名因后世《水浒传》的描述而闻名于世,号称“奸佞之臣”,其人不学无术、贪财枉法、陷害忠良、营私舞弊,在后世文学作品中被称为北宋灭亡的罪魁之一。

但是按照正史中的记载,导致北宋覆灭的“六贼”,是“蔡京、童贯、王黼、梁师成、朱勔、李彦”,注意,这里面并没有高俅的名字。真正历史上的高俅,原本是苏轼(对,就是那个苏东坡)家里的一个文吏,字写得很是不错,文学上面也有自己的见识,平时帮助苏轼做一些抄写誊撰的工作,还干得称职。另外他还颇有一些武术功底,身手灵活。至于在后世大名鼎鼎的蹴鞠技艺,不过是他诸多技艺中的一项罢了。

苏轼与宋神宗的妹夫驸马都尉王诜关系不错,平时没少来往。在日常饮宴往来中,王诜遇见过在苏府内为文吏的高俅,见其机灵聪明,办事利落,于是想收其到自己门下。苏轼自然不会反对,青年高俅就此转换门庭,来到王诜府上,继续从事文员誊撰之类的工作,且一如既往的能干。

王诜文化素养很高,书画诗词都有一定的造诣。和同样喜好书画的内侄、神宗第十一子端王赵佶兴趣相近,关系极好,平时没事就在一起研究书画技艺,切磋诗词歌赋。

在一次聚会中,端王偶然头痒,王诜把自己平时梳头的篦刀给他使用,端王用过后觉得很是舒服,想要王诜的篦刀。因为这把已经用过了,所以王诜就应承端王第二天派人送几把新的篦刀到端王的府上去,让他挑选使用。

后来的事情,《水浒传》中已经描绘得清晰而精彩:

青年高俅被派了送篦刀上门的任务,到了端王府后,机缘巧合下遇见端王在和随从们蹴鞠嬉戏,并无意中展现了自己非凡的球技,因此得以被端王看重,向王诜要求把这个机灵乖巧的小文吏要了过来,随侍于身边。高俅也因此再次更换主人,侍奉于端王府中,并凭借天生的察言观色,很快得到端王的青睐,成为这个大宋亲王最信任的几名心腹之一。元符三年(1100年),宋哲宗赵煦去世,因为无子,所以只能从诸弟中选择继承人。端王赵佶幸运地被选中,成为大宋新一代皇帝,即宋徽宗。

在主人成为了皇帝后,年轻的高俅平步青云,官运亨通,几年之间就做到了禁军中最高官职----殿前司都指挥使,也就是后世所熟悉的“殿帅府太尉”。高俅为人,贪污腐败是有的,以权谋私也不会少,禁军在他的管理之下,人员涣散、训练荒废、不堪一击,都是有的,这也是高俅不能推卸的责任。不过,《水浒传》里描写的那些把持朝政、陷害忠良、欺君罔上、逼反良善等等“奸佞之举”,在正史中是没有明确记载的,领兵进剿“梁山好汉”宋江的也不是他,而是海州知州张叔夜。

不光这些事迹没有记载,就连高俅自己,在《宋史》中也没有单独的列传,对他的描述含糊不清。所以,施耐庵在写《水浒传》的时候,就从自由发挥出发,对于这个历史上真实存在、定位又模模糊糊的人物,着重笔墨进行了艺术加工,设定了“奸臣误国”的形象,由此造成高俅在后世的奸佞形象再也不能抹去。

在《水浒传》中,高俅是“殿帅府太尉”,其实这只是民间的俗称,宋代官职制度繁琐无比,基本上高阶文官都有官、职、差遣三种身份,“官”,即寄禄官,以定禄秩、排位;“职”用以文学之选;“差遣”则是这个官员真正的职务所在。

高俅的真正的官是“开府仪同三司”;职则因为是武官,所以没有;差遣是“殿前司都指挥使”。五代及宋初的制度,禁军高级将领排序从高到低为:

殿前司都点检

殿前司副都点检

侍卫亲军马步军司都指挥使

侍卫亲军马步军司副都指挥使

侍卫亲军马步军司都虞候

殿前司都指挥使

殿前司副都指挥使

侍卫亲军马军司都指挥使、侍卫亲军步军司都指挥使(平级)

侍卫亲军马军司副都指挥使、侍卫亲军步军司副都指挥使(平级)

侍卫亲军马军司都虞候、侍卫亲军步军司都虞候、殿前司都虞候(平级)建隆元年(960年),赵匡胤建立宋朝后,因为自己就是以殿前司都点检的身份夺取了后周社稷,所以自此将殿前司都点检、殿前司副都点检罢弃不设。

而侍卫亲军马步军司都指挥使、侍卫亲军马步军司副都指挥使,则分别在雍熙二年(985)、明道元年(1032)罢去不再设置(雍熙二年六月诏罢侍卫亲军司马步军都指挥使米信;明道元年十月,高继勋加侍卫亲军司马步军副都指挥使,后再不复置)。

景德二年(1005),侍卫亲军马步军都虞候一职也被废去不设(景德二年正月十九,罢王超侍卫亲军马步军都虞候,不复设置)。

所以,宋中期以后,禁军实际上的高阶将领排名为:

殿前司都指挥使

殿前司副都指挥使

侍卫亲军马军司都指挥使、侍卫亲军步军司都指挥使

侍卫亲军马军司副都指挥使、侍卫亲军步军司副都指挥使

殿前司都虞候、侍卫亲军马军司都虞候、侍卫亲军步军司都虞候

捧日天武四厢都指挥使

龙神卫四厢都指挥使殿前司、侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司都指挥使合称“三衙”,一共十一个高阶武官,号称“三衙管军”。其中殿前司都指挥使尊称“殿帅”、侍卫亲军马军司都指挥使尊称“马帅”、侍卫亲军步军司都指挥使尊称“步帅”。

高俅,正是因为担任了殿前司都指挥使一职,所以尊称为“殿帅”。而“太尉”的称呼,在宋朝经历了三个阶段:

从建隆元年至元丰五年(960-1080年),太尉是文官寄禄官中的第二阶,仅仅次于“太师”,高于“太傅、太保”,是所有四十二级寄禄官中第二高的(宋朝武官另有一套寄禄官制度,第一阶是节度使,再想往上加官就得以散官或者爵位来表示了,这也是宋朝以文驭武制度最明显的例子。)

元丰五年至政和二年(1080年-1112年),太尉和太师、太傅、太保等一并改称为“开府仪同三司”,成为新的寄禄官中最高等级。高俅就是在这一时期,获得了“开府仪同三司”的官阶,在当时,官民们要尊称高俅为“仪同”。

政和二年至祥兴二年(1112年-1279年),太尉被重新厘定为武官寄禄官中最高等级,是武官五十二阶(南宋是六十阶)中排名第一的阶官。高俅这个时候是殿前司都指挥使,是禁军乃至天下所有武官中排名第一的位置,当仁不让地获得“太尉”官阶。

所以,后世艺术作品中,称高俅为“殿帅府太尉”,其实是把他的差遣、官阶一并算上,加以称呼。而这个称呼,实际上是不合规矩的。在当时,高俅的下属们要称呼他“殿帅”,其他文武官员或是随着一起称呼“殿帅”,或者按照官阶称呼“仪同”。普通百姓则按照俗称,尊称为“太尉”。不过当时,“太尉”是卑微的平民们对于武官、乃至一般的士卒们讨好的称呼,以此获取平安,称呼极滥。当面叫高俅“太尉”,大概率是拍马屁拍岔了的事情,搞不好还要被迁怒。

至于“殿前司都指挥使”的权力,按照职责范围来说很是广,殿前司有权节制全部禁军(包括侍卫亲军),主管训练、募兵、指挥指挥作战等等,军中将领的升迁,殿前司也有很大的决定权。当然,按照宋朝制度,调兵、发布军令的权力归文官系统内的枢密院,文官枢密使有调动军队的最终决定权,及武官升迁审定权(其实是皇帝通过文官掌握军权)。

高俅实际最大的权力,就是依仗徽宗的信任,为皇帝掌握东京(开封)城内外最大的军事力量,并执掌三衙,统一军事指挥权。平时负责殿前司下属诸班直,步、骑各指挥的直接统领。管理诸班直及步骑诸指挥官兵名籍、各指挥之下的统制、训练、轮班宿卫与戍守、升迁、补员、赏罚,统统由他执掌。号称“八十万禁军”的宋朝中央直辖精锐,都在高俅的统领中。(当然,实际情况是怎么样的,靖康的时候,大宋禁军们已经以实际行动证明过了。那个号称能驱动六甲神兵的郭神仙郭京,就是禁军军官、还是骑兵军官,六十岁、从来没有骑过马的骑兵军官)。

高俅,就是代替徽宗掌握着京城军事力量的心腹,为皇帝、或者说大宋看住东京汴梁,稳定局面。通过殿前司,间接管理侍卫马军、步军(虽然在职务上平级,但是高俅以徽宗的心腹宠臣身份,完全压制住了其他两帅),以及三衙所有的人事、训练、装备等军政事务,相当于后世的军队副总司令(总司令自然是徽宗)、兼京师卫戍司令。但是由于宋朝制度,文官枢密使同时掌握了调兵、发布军令的权力,所以高俅只能统管训练禁军,而不能调动派遣禁军进行军事行动。

综合来说,高俅是当时禁军中第一人,武官最高将领,皇帝的忠实心腹,对于军队的掌握和统领具有极大的权力。但是并不能直接调动指挥军队展开行动,还是要在皇帝和文官的派遣下,按照指示进行调兵、作战、行军等行动。这和《水浒传》中的描述,还是有一定差别的。《水浒传》里,高俅这个殿帅府太尉究竟有多大的权力?

很多人以为,高俅的殿帅府太尉这个官职,是北宋禁军的最高军事长官,其实这是极大的谬误。

北宋的“太尉”是干啥的?北宋的“太尉”经历过三个变化时期,第一个时期是宋神宗元丰改制前,它是一个文官的寄禄官阶,在总数42级的寄禄官阶中排第二,仅次于“太师”。那么什么是寄禄官阶呢?顾名思义,也就是指判定官员俸禄高低的官阶,并非职衔,类似于今天的正国级待遇,不负责任何具体事务,不具备任何权利。

第二个时期是元丰改制后到宋徽宗政和二年这段时间,“太尉”这个寄禄官阶和其他的“太师”、“太傅”、“太保”、“太子三师”被新的寄禄官给取代了,这个官阶的名称就是“开府仪同三司”,是当时最高等级的官阶。

第三个时期是宋徽宗政和二年后到北宋灭亡,这个官阶重新被宋徽宗启用,但不再是文官的寄禄官,而是变成了武官体系中的第一等存在,相当于最高军衔元帅待遇。同样不代表它具体管理什么事务,也没有啥权力,在品级上属于正二品。

那么高俅的“太尉”到底是怎么一回事呢?

如今我们关于历史上真实的高俅,文献记载的资料相对较少,因为《宋史》缺失的部分还是比较多的,而笔者翻阅了大量的资料,也没有确定高俅到底是个什么官,大多都言其为禁军的最高军事主官。

北宋的最高军政机构,起初是两司三衙,即侍卫马军司、侍卫步军司、以及殿前司。三衙在军政事务上基本将北宋军队圈属期内,而北宋的正式编制军队体系以禁军为主干,各支禁军以番号为别,分属与侍卫亲军序列和殿前诸军系列,这两大序列的禁军是朝廷最为倚重的军队。禁军与两司三衙机构各自的组织结构与行施权的对象并不相同。禁军由将校兵级等军职人员组成,而三衙则由官吏组成,三衙机构以禁军事务为管理对象,禁军将校以成编制的军队为统辖对象。

我们可以这样理解,三衙机构其实并不属于武官体系,而是纯粹的文官行政机构,三衙属于军政事务机构,而禁军将校属于军队组织体系,三衙以下各级军政机构的长官既主持军政事务,又能跟将校共同统辖军队。由此,三衙官吏与禁军分别居于行政流程的上游与下游。

而禁军将校又是个什么情况呢?

禁军将校实际上是没有统一的大老板的,管军中最高者有三个人,分别是殿前都指挥使、侍卫马军都指挥使,侍卫步军都指挥使,即殿帅、马帅、步帅等三军帅。

三帅兼有两重身份,在京其所管军队为京师各番号禁军,外任则为征战军队之将帅。但他们虽然名为掌领军中事务,实际上已经没有统兵实权。

而禁军的调动,统帅,一切的军事行动,都需要三衙来调度,同时三衙也不存在真正的老大,如果有,那么只有一个就是皇帝,但皇帝调动禁军,正常流程是从枢密院发出调兵印信后再交由两司三衙的军令执行。当然皇帝也可以直接调动,只是这种情况比较少见,一般也只可能是紧急事态,比如有人造反。宫变之类的。

而殿帅府,在五代北宋初时,是殿前司殿帅的帅府,是拥有实权的统兵衙署,整个殿前司的所有军政事务都由殿帅府负责。但宋以后,殿帅府的殿前司都指挥使再也不能行施帅权,而改为三衙之殿前司的衙署,变成了一个军政机构。

说道这么,我们大致可以弄清楚,殿帅府只是三衙之殿前司的行政衙署,殿前司的最高行政长官也不是殿前司都指挥使。北宋调兵的流程是这样的:三衙接到枢密院调兵印信公牒后,根据在册各营兵籍,到军营处由将校点足数目,禁兵如果绕过三衙和本辖将校而自行投奔征战军队充当效用,则不为制度允许。

所以我们可以理解为殿帅府跟禁军将校,都没有统兵调兵之权,全要等大佬枢密院发话。殿前司负责的殿前司内各番号禁军的统制、训练、番卫、戍守、迁补、赏罚的政令,而这些政令的出处,都需要枢密院和皇帝的统一批准。

而高俅作为皇帝的宠臣,大致上属于执掌三衙的存在,管着禁军所有的军政事务,权力范围大致上覆盖了禁军系统内的将校调动、升迁、以及禁军训练,武备等事务,但没有任何调兵统兵权力。

《水浒传》里,高俅这个殿帅府太尉究竟有多大的权力?

应该比国防部长权利大,但是他上面有太师蔡京,但是蔡京好像不怎么管事的样子,总是出坏主意。皇帝这时不会打仗,不管军队,蔡京貌似也不是很管。那么高俅应该相当于军委主席的样子,但毕竟不是国家元首,见了皇帝还是很怕的

《水浒传》里,高俅这个殿帅府太尉究竟有多大的权力?

首先“太尉” 这一官职起源于秦朝,只不过秦始皇统一之前,秦国将“太尉”称之为“国尉”,为全国最高的军事长官。

秦始皇统一天下后,设立三公九卿,这个太尉就是三公之一。其乃是中国古代最尊显的三个官职,地位上与丞相、御史大夫相等。这是世界上最早的“三权分立”,在皇权之下,三公之间互不统属,直接隶属于皇帝。其中丞相管行政、御史大夫有监察之责,太尉则是主管军事。其要负责计划出征路线、管理调度武职官员、筹备武器粮草,同时督管三军,三军指的是陆军(广义)、禁军、水军。

秦朝灭亡之后,西汉帝王认为“太尉”的军事权力过大,遂将“太尉”设定为临时性的虚职,国家有需要的时候,皇帝会指定某某人为太尉,没有需要的时候太尉的官职将会被剥夺。主管军事的职权则是被大司马大将军取代。

所以汉朝的太尉没什么实权,正是因为这样,曹操他老爸曹嵩才可以拿钱搞了个太尉的官职。

当然了,人家名义上还是三公之一,按照东汉时期的制度,以太尉、司徒、司空为三公,太尉管军事,司徒管民政,司空管监察,分别开府,置僚佐。此时的太尉最然名为军事主官,但并无实权。军队由各将军、校尉统领,太尉不能直接指挥军队。

此后的太尉基本都是闲职。

宋徽宗执政时期,重定武官制度,太尉成为武阶官之首,这一官职才恢复了旧日的荣光。所以《水浒传》中的高俅高太尉才那么牛。

但在小说里,高俅的官职是“殿帅府太尉”,但是宋朝历史上并不存在“殿帅府”这一军职机构,《宋史·职官志》中也不存在所谓的“殿帅府太尉”这一官职。但是明朝有,叫做“京营殿帅府”,掌管京城的防守与治安。施耐庵是明朝人,可能就地取材,把这个给搬过来了。

施耐庵先生笔下的“殿帅府”也可能是周世宗所创建的“殿前司”。

殿前司是统领禁卫军(殿前军)的军事机构,负责守卫皇宫与京畿的安全,相当于清王朝所设立的“九门提督”。

《水浒传》中所谓的“殿帅府太尉”,应该是施耐庵先生结合了“殿前司”与“太尉”原创出的“虚拟官职”。

结合《水浒传》的剧情来看,林冲、王进似乎都是高俅的属下,而林冲和王进都在皇家禁军中任职。

由此可见,高俅应该是禁军的最高指挥官,高俅所任的“太尉”应该是掌握实际权利的“实职”,但似乎高俅的权力范围又不仅限于禁军之内,因为在宋军征讨梁山时,高俅单凭一句话就能够将10位节度使(地方最高军政长官,相当于军分区主任)控制住,足见高俅的权力之大、权力范围之广。

高俅不仅掌控着80万皇家禁军,而且连地方军队的军事行动高俅也有权力插手,可以说高俅是《水浒传》中最有权力的人之一。

高俅掌控着大宋朝兵权,是不是就代表着高俅可以无法无天了?当然不是。

“殿帅府”只不过是一个掌兵、统兵的机构,没有调兵、派兵的权力,真正意义上掌控大宋兵权的机构是“枢密院”,其乃是最高军事机构,和“中书并列”,枢密使就相当于宰相,枢密院不仅监控着大宋所有的军队,而且有调兵遣将的权力。

当然了,枢密院的最高领导人乃是大宋皇帝,天下太平的时候皇帝把军队交给高俅管理,一旦天下有变,高俅必须交出军权由枢密院统一指挥,换言之,高俅只不过是个高级打工仔而已。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。