对联是从哪边读起?有什么依据?

1⃣️古人书写时的顺序只有从右边竖着往下排列,分行时再依次在左边往下,它的缺点是右手向左移行时会碰到未干的墨汁。现代人利用硬笔书写改革了毛笔竖写的缺点,都是从上面一行起用横写往右,这种优点符合人右手从左往右移动的功能,不会触碰墨水的。但是只要使用毛笔写书信的人,还是坚持老式的书写形式,总之,不管新老书写方法都是对的。

2⃣️中国人讲究阴阳学说,左手为阳右手为阴,房室向南,左门是上首为阳,右门是下首为阴,门的对联是长条状必须竖着写,所以上联贴在东边门中,下联贴在西边门中,你若对着大门读对联,从你右手边先读为上联,再读左手边为下联,这种感觉就像照镜子是反的。

3⃣️如果对联是标准的平仄韵律,你从上下联的最后一个字能分出,上联最后一字是仄声(比如仄仄平平仄)贴在东边的门中上,下联最后一字为平声(比如平平仄仄平)贴在西边的门中上。

4⃣️你若懂汉语拼音四声调,一、二声为平,三、四声为仄,就不担心对联会被贴反了。

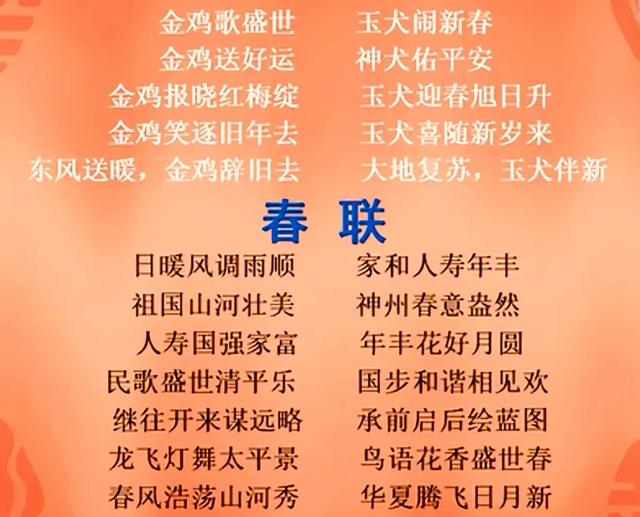

⬇️鸡年对联

谢谢!

对联是从哪边读起?有什么依据?

传统的对联读法

上联在右。

下联在左。

读联时应从右边上联读起,再读左边下联。

依据是:横批的字是从右至左读。所以对联也应先读右边,然后再读左边。这就是传统的对联读法。

对联是从哪边读起?有什么依据?

对联事实上是一种文学体裁,尤其清朝之后,联的表达作用跟诗,词,曲其实差不多。

比较传统的对联贴法,是上联在右,下联在左。这事实上与古人从右至左的书写习惯有关系。横批当然一样,从右至左书写,从右至左读起。

然而时代发展之后,开始出现了从左至右的贴法。横批在现如今也常见从左至右的书写。所以总会让人变得很困惑。玉兰君认为,对联既然是“传统文化”,那还是像书法一样从右自左读起比较好。不必追求其“时代意义”。

对比传统的对联贴法,实际上现在的对联贴起来是五花八门的。有左先的有右先的。更令人无奈的是有的从左到右贴对联,横批却从右至左写。 玉兰君给一个比较实在的读法:看横批。上联贴在批的首字侧,下联贴在批的尾字侧。总的来说,比较传统的读法是从右至左读。现如今的贴法并没有固定的规范。

对联是从哪边读起?有什么依据?

对联的读法,有一个变迁的过程,但无论如何变迁,有一点是可以肯定的,那就是从上联开始读,上联都贴于"大手"。

"大手"是指主要的方向,主位的意思,左手方向和左手边(位)称为"大手"; 右手方向和右手边(位)称为"小手"。

这个习惯,不仅适用读对联,亦适用于接待客人排坐次。大家知道,八仙桌,四四方,以房屋向南为例,靠房屋的东边的一方为"大手",西边方为"小手"。坐次为:东(左上)1,西(右上)2; 东(左下)3,西(右下)4; 北(上边从左到右)依次为5、6、7、8。这就是人们常说的祖先八个坐。当然,这是供祖先的排坐。还有宴席的排坐,分为两种: 民宴席(简称民席)和官宴席(简称官席)。

民席(仍以房屋朝南为例): 八仙桌桌面板板逢垂直房屋大门的席,称为民席。主席在东(左上),为1席; 西(右上),为2席; 东(左下),为3席; 西(右下),为4席。北方边、南方边分别坐3人。每席十人,十全十美。

官席: 八仙桌面面板逢平行大门的席,称为官席。北边左为1席,南边右为2席,北边右为3席,南边右为4席; 东(左)、西(右)两边各坐3人,共十人,十全十美。

陪客人也按大手分主次,与排坐次大同小意。

这是读对联从"大手"左边开始的依据之一。

依据之二。根据印刷排板。1955年11月前的书籍,书信,均是竖板的,竖板是从左至右书写编排,即从"大手"起读。

看对联还有一个横批。书写横批1955年11月前也是从左至右书写的,读的时侯也从左往右读,自1955年11月后改为横板后,就开始从右往左书写,读的时侯也应从右往右读。但,无论是竖板还是横板时代,对联的读法均应先读大手(左边),再读小手(右边)。

对联是从哪边读起?有什么依据?

通俗点,不说平仄。

横批从哪面读起,那一侧就是上联,反之下联。对联的最后一个字对比,字有四声由小到大(就说这个意思)一、二、三、四声,哪个声是小的就下联,另外一个就是上联。一样音时,自定。

对联是从哪边读起?有什么依据?

我们在外出或旅游时看到的对联,都是从对面的右边读起。

虽然文字改革把横排版的文字改为从左向右书写。确实给人们带来了很大的方便。但书籍.报刊上的竖排版还是从右往左。

我认为是为了和我们古迹上的对联保持一致吧。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。