插座接线左零右火的具体原因是什么?

1⃣️因为只有千分之几的人为左撇子,设计插座为左零右火上地是为右撇子服务的。

2⃣️因为右手去拔插头时是利用右拇指与食指相夹形成的力,此时的手指形态是:拇指下缘容易滑入金属插片而触电,食指因为有半握拳为平行抵靠不会滑入金属插片,所以火线一边放在右侧很安全,就是不慎让拇指滑碰到零线(入了地的)与大地为等电位,也不会触电。

3⃣️人体心脏位于正中大部分偏左侧,当电流经过右手时从右脚入地危险就小些,如果左手有电流入地,不管是左脚还是右脚,电流都会流经心脏,危及心电律动,危险也就更大。

4⃣️你看完了以上三点,就懂了设计师的设计产品是综合了诸多方面的细节,这就是专利的价值!一个既懂电又懂医的人更能理解这些原理。

谢谢!

插座接线左零右火的具体原因是什么?

这个道理和中国在马路上为什么要靠右行是一回事,很多人想复杂了。请关注容济点火器

有人说,左边是心脏,实际上一个插座那么小,你确定左手一定会摸左边吗?一般人都是喜欢用右手去抓东西的,所以这种设计插座考虑完全是没有必要。

有人说厕所厕所是男左女右,这个有关系吗?怎么不规定女人走马路左边,男人走马路右边?所以拿厕所来考虑插座的设计还真是大笑话了。

实际上插座左零右火,就是一个标准而已,当初中国是靠左走路的,后来国家改了规则,就变成靠右了,这个可以查到了。同样这个左零右火,就是国家一种标准化行为,和秦始皇统一文字和度量标准是一回事,好比人家规定铜钱是外圆内方一样,莫非要有什么科学吗?

插座接线应符合下列规定:

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 插座接线应符合下列规定:

1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

3. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

插座接线左零右火的具体原因是什么?

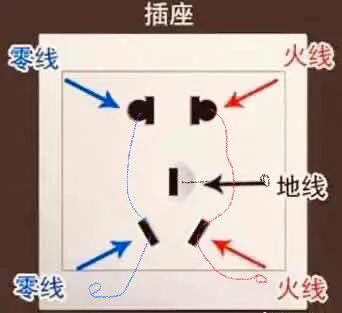

懂得一点电工尝试的人都知道,插座的接线,必须遵循一个原则,就是 左零右火,上接地。

一般来说,普通的五孔插座,左边通常都是零线,而右边就是带电的火线,三孔插座顶部的就是连接地里的地线,这样设置到底有什么好处呢?

其实是大有原因的,插座除了要方便我们使用电器外,其实还一定要确保用电安全,安全为重。根据我们普通的用手习惯,我们平时使用右手接触插头的次数比较多,而当我们一不小心,右手触电的时候,电流就会经过右手穿过身体,跟我们的左脚形成一个回路,导致触电。

而我们的心脏是处于左边,如果我们有左手使用电器的话,那么电流就会经过左手,流向我们的右脚形成回路,直接经过心脏,这样可能会导致严重的效果。

因此我们插座布线的时候,设计成左零右火,即使一不小心发生触电,电流也避免直接经过心脏,而相对来说,我们的右手的反应会比左手更加迅捷,一旦感受到触电能马上本能甩开,因此我们的左手触电的概率会比右手小的多,碰到零线的概率比火线要大。

而地线的作用也是非常大的,尤其是像冰箱、烤箱等一类带金属外壳的电器,很多师傅可能觉得在施工的时候布置地线很麻烦,所以往往会省略地线,但是这样造成的危害是很大的,一旦出现触电的危害,后果不堪设想。

那么如果一不小心,把插座的火线零线接反了,成了左火右零,那么会有什么影响吗?

其实我们正常来说,即使火线零线接反,也不会影响电器的正常使用,电器插上通电后,一样会形成回路,但是从用电安全的角度来说,还是存在一定的隐患的,一般来说一些电器上面的开关,是直接控制火线断开的,如果接反的话,就会变成电器上的开关是直接断开零线,也就说在关闭电器开关后,电器的内部其实也会带电的,因此火线零线必须分清,不能接反。

感谢您关注农地圈:东方花雪

插座接线左零右火的具体原因是什么?

左零右火的宗旨就是安全用电,安全第一 以人体触电的危害程度分析: 1 当人右手触电,电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,人就全身触电 2 当人左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,人也全身触电 只是这次的电流经过了心脏,可直接触电休克甚至死亡。 以裸线来解析: 如果线路布线为左零右火,人的右手触电的概率要比左手大,即使触电, 电流也不会直接经过心脏, 相对来说右手比左手反应更为敏捷,会本能的甩开, 人的左手触电的概率会比右手小的多,碰到零线的概率比火线要大 总之,左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率 。

插座接线左零右火的具体原因是什么?

我的理解是只要统一了工作起来就好掌握了。

插座接线左零右火的具体原因是什么?

因为单相插座有火线、零线和地线三条,如果不规定左零右火接线、那地线就会被随便接造成触电的后果,这个就是一个安装插座的规范。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。