火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

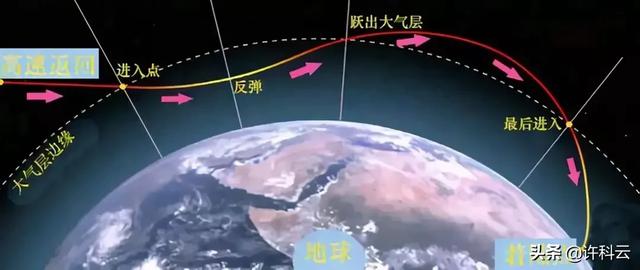

答:因为返回舱是从太空以第二宇宙速度从真空状态进入大气层的、由于地球的引力会随着高度以每秒11.2km的加速度向地球飞行,随着在天空飞行的时间变长,越是加快速度,越是受到大气层的摩擦达1000多度就呈一团火焰划在空中。这次嫦娥五号在返回进入大气层前用打水漂原理来个S状⬇️入大气层再返上来减去第二宇宙速度11.2Km/S,降到第一宇宙速度为7.9Km/S就安全了,否则会让高温把2kg月土烧变质。

如果返回舱向地球腑冲时受到了空气的阻力与返回舱的重力相等时,才被大气阻住以原始速度下降。

2020年12月17日1点钟后预计嫦娥五号降落内蒙古时,等待的人们会看到一道火球从南天空向北飞下,当返回舱有几百米高度时,降落伞打开,用空气阻力将返回舱控制在一秒几米的速度降落。

你问为什么发射火箭时没有燃烧,因为在大气层发送火箭的速度是第一宇宙每秒不超7.9Km/S,加之地球引力,这个速度不会将耐高温的外壳造成摩擦燃烧的,当进入真空会根据需要将多余的整流罩,燃料捆绑件抛掉变轻了再点火加速度就可以第二宇宙速度飞向月球.或者以第三宇宙速度飞向火星,总之奔向地球外的星球视距离而加速才能摆脱引力甩出轨道进入探测的星球。

综上所述,真空中没有空气阻力加速度不会摩擦燃烧,而进入地球大气层因加速度超过了发射速度达16.7Km/S,就有大气阻力而产生摩擦,其产生的高温与进入大气层的初始速度随时间成正比而加速度的。

谢谢你的阅读🙏!

火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

同样穿过大气层,嫦娥五号返回会摩擦燃烧,发射时却啥事也没有?

一个令人挠头的问题,同样穿过大气层,发射和返回都是同样的速度,为什么返回时会有摩擦燃烧问题,而发射时候却不会呢?

卫星穿过大气层,真的是因为摩擦燃烧吗?中学老师一般就会告诉你,卫星或者飞船和流星穿过大气层时高温燃烧是摩擦引起的!所以很多科普文中都会这样描写:“飞船重返大气层,由于空气摩擦产生的高温”,但其实这个答案几乎就是全错的!

因为穿过大气层的高温燃烧绝大部分都不是摩擦引起,而是激波加热所致!一般步行时我们感觉不到风,但开车迎风就呼呼作响了,这是因为我们前进,空气向两边避让,再从侧面经过就形成了风!

低速运动时,空气会“提前通知”前方的空气让开,但当物体运动速度超过音速时,这些前方空气再也无法及时避让,就会在运动物体的前方形成一个压缩面,在这个压缩面上的密度和温度在波阵面上发生突跃变化形成压缩波,这就是所谓的激波!

速度越高,那么激波面上空气压缩就会越厉害,压缩空气能产生热量大家都明白,要不然打气筒打几下就发烫了,但激波面上可比打气筒厉害多了,激波加热能让空气上升到上千度甚至更高!

所以在和激波面接触的飞船前部,必须敷设抗烧蚀大底,说是抗烧蚀,其实就是耐烧蚀材料,因为材料烧蚀时会带走大量的热,避免热量累积,我们唯一的要求就是这种材料烧的慢一点!

当然摩擦也能提供部分热量,据说SR-71侦察机以3倍音速巡航时,机体表面温度能超过300摄氏度,相信这些就有部分是摩擦引起,但高超音速的飞船返回地球时得回答是激波加热。

为什么返回时候会燃烧,发射时不会燃烧呢?流星体穿过大气层时开始发光同样也是激波加热,它大约会在120千米左右高度即被稀薄大气的激波加热到开始发光的程度,最低高度大约在35千米高度左右消失,因为到此处大气密度增加,速度减弱或者解体等,大部分松散材质流星会在这个高度解体爆炸,比如车里雅宾斯克的小行星就在这个高度爆炸了!

飞船由于返回速度比较小,它的被加热到发光高度会比较低一些,不过比较大型的结构比如空间站等有太阳能电池的飞船,大部分会在100千米高度被撕裂,同时烧蚀的发光也大致从这个高度开始!高温产生的等离子体会包裹飞船,电磁波会被它吸收,所以这就是所谓的黑障段。

大部分没有抗烧蚀结构的航天器大约会在80千米左右高度解体,碎片也将在散落过程中被烧蚀,到达40-30千米高度时,由于大气强大的阻力,速度降低已经无法支撑激波加热的高温,发光也会消失!

因此如果流星体或者解体的碎片还没有烧完的话,那么它会到达地表,形成陨石或者坠回地球的卫星碎片!

为什么发射时不会被烧蚀?

其实道理很简单,速度差!当卫星返回地球时它的初始速度是第一宇宙速度,由于角动量守恒与重力势能效应,它的存速能力是很强的,也就是说即使到100千米高度,它速度仍然比第一宇宙速度小不了多少!

但当火箭将卫星送入太空时,到100千米高度时,大约也就十倍音速而已,我们可以参考土星五号送阿波罗11号到近地轨道的过程:

土星五号一级火箭的总共有5台F1发动机,每台发动机的海平面推力为6770千牛,比冲为263秒,第一级火箭只工作150秒,能将火箭送至68千米的高空,达到2.76千米/秒!

二级火箭由5台J2火箭发动机接力送往近地轨道,它工作300秒,将飞船送至170千米的高度,达到7千米/秒,最后三级火箭启动工作大约150秒,火箭进入距离地面191.2千米高度的待机轨道,速度达到7.75千米/秒!

尽管没有100千米时的速度数据,但我们可以确信在100千米的高度它速度很可能不超过4千米/秒,而返回时候在这个高度时候接近此处高度的第一宇宙速度(约7.8千米),所以两者速度差得可不是一星半点,但可以肯定的是,此时火箭外壳也会受到激波气动加热,但越来越稀薄,这个效应在更高的高度将可以忽略。

所以卫星返回时会被烧毁,但发射时却安然无恙!

流星体撞入大气层的速度为什么会有那么高?人造卫星返回地球时速度也就第一宇宙速度,但小行星(流星)撞击地球时动辄每秒超过十几千米,而最高速度甚至接近70千米,为什么会如此之高?

第一个关键是:无限远处返回地球,这天生的就是第二宇宙速度,因为人类将物体送入距离地球无限远必须要第二宇宙速度(11.2千米/秒)。

然后第二个关键,地球围绕太阳公转速度大约为30千米/秒!

再是第三个关键,小行星围绕太阳公转,轨道不同速度不同,近日点轨道速度可能远超30千米/秒

第四个关键,地球自转速度465米/秒

如果最极端,比如在地球轨道上逆向和地球相撞,那么可以将这些速度全部加起来,因此最快速度的小行星速度将超过70千米/秒,如果最慢,那么也有接近第二宇宙速度的11.2千米/秒的速度!

而人造卫星(环绕地球)速度不会超过7.75千米/秒,因为在200千米的高度环绕速度比地表要低一点!

嫦娥五号返回舱在返回时,因为是从月球轨道返回,那么它的速度大约在10.8千米/秒左右,所以它也将和流星一样经历一个地狱般的时刻,但我们科学家给它准备了一个水漂弹道返回的模式:

第一次再入大气层时,会在气动效应下烧蚀一段时间后弹回大气层外,然后再一个抛物线返回大气层,此时速度降到第一宇宙速度下,所以过载和烧蚀情况都可控,最后将平安落地!

火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

梁老师说事为您回答这个问题。

这个问题确实有意思,不管是卫星,还是飞船,在发射上去的时候,不存在摩擦燃烧。

可一旦从太空返回,不管是卫星,还是飞船,甚至是从发射过程中的火箭上掉落的残骸,都会遇到摩擦燃烧的问题。

而且从地面上,去看这些掉落下来的东西,一个个的都像一团燃烧的大火球,划着一条长长的尾巴,跟彗星似的。

说道这里,不免会产生一个疑问?

难道在发射的过程中,不存在摩擦生热吗?

怎么说呢?不管是从太空往下掉落东西,还是从地面太空中发射东西,都会产生摩擦生热的现象,只不过这两种情况下摩擦生热产生的热量有着很大不同的。

接下来,就来说说,发射和返回时候,为什么会产生如此巨大的差别。

第一个原因,整流罩。整流罩一般位于运载火箭的顶部,这件装备相当于覆盖在火箭身上的一层铠甲。

它的作用,在地面上保证航天器能够在运载火箭内部有一个恒定的温度,湿度,以及清洁度。

在火箭升空的时候,保持运载火箭的气动外形,让火箭能够做到穿云破雾,防止放在里面的卫星免遭气动力和气动热,甚至是噪音,震动所产生的影响。

比如苏联的质子号运载火箭卫星整流罩射前罩内的温度,可以控制在十四到二十六点七摄氏度的水平,并且可以保持50%湿度的环境。

在整流罩分离之前,最高温度也就是三十三摄氏度。

这是一个很恐怖的数字。

好了接着说。

当运载火箭一旦飞出大气层之后,这个整流罩就没有用处了,就会沿着运载火箭的纵向分开,从运载火箭上脱离。(注:如今也有纵向和横向一块分开的)

所以整流罩就是一个在大气层中保护火箭的一件装备。

说道这里,很多人应该发现过一个问题。

发射航天器的运载火箭,它的火箭头部都是圆钝的锥形结构,而不是尖锐的。

在常识当中都明白,运载火箭它需要速度,只有达到第一宇宙速度,才能脱离地球的束缚。

如果将运载火箭的头部做出尖锐的圆锥形状,是很容易做到劈开空气,减少空气阻力,让运载火箭使用更少的燃料,尽快的达到第一宇宙速度。

而且运载火箭上最占重量的就是燃料,减少了燃料的重量,还能多搭载一些东西。

比如一般的小型火箭,头部都被做成了尖锐形状。

那么在这种常识下,为什么运载火箭的头部做成了圆钝的锥形呢?

其实这个形状,就是为了抵消空气摩擦产生热量的效果。

要知道小型的火箭,飞行速度也就是两倍到三倍的音速,这个速度对于摩擦生热来说,并不高,而且小型火箭飞行的时间仅仅维持十几秒的时间而已。

就算是有点热量产生,没等大量的热量聚集,十几秒之后小型火箭的任务也就完成了,所以小型火箭不会考虑摩擦生热的情况。

那么运载火箭就不一样了,它的飞行速度在加速的过程中,不断攀升,可以达到十几倍的音速,而且飞行的时间也有数分钟。

所以在这种恐怖的速度之下,产生的热量是相当恐怖的,往往可以达到几千摄氏度的高温,这种高温在数分钟的聚集之下,甚至不用数分钟,仅仅几秒钟,就可以让大多数的金属构建软化,变形,甚至是解体。

所以对于运载火箭来说,摩擦生热绝对是一个首要考虑的问题。

当时的科研人员,首先想到的是,利用空气动力学和流体力学来解决这个问题。

他们通过大量的风洞试验,最终了解到了在超高音速飞行的运载火箭如果将头部做成了圆钝形状,在高速飞行下,这个头部就会和相对而行的超高温气流之间,形成一个空气隔层。

这就相当于给高速飞行的运载火箭,在头部安装上了一个空气盾,将热流直接给推开了。

说道这里,会产生一个问题,空气盾也是介质,数分钟的热传导也会让它变成高温,这还能起到隔绝效果?

怎么说呢?这个空气盾里边的空气,并不是不流通的,里边的空气流通速度是非常快的。

当空气盾里的空气经过热传递,快加热到运载火箭表面的时候,就已经全被新的冷却空气给替代掉了。

所以这个不用担心。

真正需要担心的是,这个圆钝形状的头部,并不是随随便便做一个就可以的,是需要经过精密的计算才能达到的一个效果。

稍微尖锐一点,这个空气盾就破了,或者空气流动的速度不快,达不到降温的作用;如果做得稍微钝那么一点,就又会造成空气的阻力增大,到时候就需要用更多的燃料去弥补这个缺陷,造成运载火箭的运载能力的下降。

再有就是,这个圆钝形的火箭头,并不是说一成不变的,一招鲜吃遍天,而是要根据卫星,探测器或者发射的飞船,尺寸和规格的不同,粗细还变得不同。

更为重要的是,如果运载火箭的任务是不相同,就算是同一款运载火箭,圆钝的头部各种数据,都要推倒重新计算和设计的。

所以别看一个其貌不扬的整流罩,这可是大学问,只有极少数的几个航天大国才会掌握的知识。

在一定程度上,这个整流罩的好坏,直接代表着一个国家对于流体力学和空气动力学掌握的水平高低。

如果一个国家造不出合适的整流罩,购买通用的整流罩是一百元的话,那么购买一款专门为他自己量身打造的整流罩就需要一百七十五元,多出了75%的价格。

关于这一点,最后说一句。

整流罩感觉用完一次,就没有多大作用了,一次性的东西。

但火箭身上的很多东西,都是很值钱的,包括这个整流罩。

很多国家都开始研发,如何能够将整流罩安全地从高空带回来的技术,对整流罩进行回收和重复使用。

(注:别的不说,整流罩的材料使用的就是高强度,轻质,耐高温的材料,这些材料也很贵的,回收使用还是很有价值的。)

过去世界上就只有美国的Space公司掌握了这项技术,关于这项技术最近我们也掌握了。

其实这项技术不仅可以利用到整流罩当中,还可以进一步扩展到对返回式航天器的精准定点无损回收,对于救灾物质的精准投放也有促进作用。

第二个原因。运载火箭的发射,是逐步加速的过程,所以这个时候摩擦生热对于运载火箭来说,是一个缓慢的过程。

而航天器返回的时候,是以一个非常高的速度,猛地一下扎入大气层的。所以航天器在返回的时候,一接触大气层的时候,这个摩擦生热所产生的温度就是极高的。

具体是怎么回事呢?

运载火箭在开始点火的时候,是静止不动的。

当发动机推着火箭离开地面的时候,这个速度其实并不快,远远没有超过音速。

此后随着火箭推力不断地加大,速度开始慢慢提升。

而这个过程始终在稠密的大气层里进行,那么当火箭的速度变的越来越快的时候,火箭的高度也在变的越来越高,与此同时周围的空气也会越来越稀薄。

根据资料显示,当火箭突破稠密空气段的大气层(大约是一百公里的高度),火箭的速度仅仅达到了三公里每秒。

比如土星五号火箭,第一级从火箭上脱落之后,也仅仅是将火箭送到六十八公里的高度,速度是二点七六公里每秒。

二级可以将火箭送入到一百七十公里,速度达到七公里每秒。

等到三级将火箭送入到近二百公里的位置上,速度才达到了七点七五公里,还是比第一宇宙速度小一点。

所以当火箭突破空气稠密段的时候,三公里每秒的速度看起来很大,但对于空气摩擦生热来说,就算是一道开胃小菜,远远达不到可以威胁到火箭的温度。

可以说,这个时候的火箭速度相对来说是很低的,毕竟第一宇宙速度是七点九公里每秒,差一半还多。

火箭在往上走,速度很快攀升,但此刻空气的密度也会随之下降,所以空气摩擦生热的效果会有,但会减弱。

那么回头看看飞船返回的过程。

飞船之所以能在太空中,围绕地球转动,是因为他始终保持着七点九公里每秒的速度。

也就是说,当飞船返回地球的时候,飞船是以七点九公里每秒的速度进入到大气层的。

当然刚开始的时候,飞船也会受到空气的阻力作用,让飞船的速度降低。

但问题是,一百公里以上的空气密度不高,只会让飞船的速度做到一小点的减速。

当飞船距离地面一百公里,也就是进入到空气稠密区的时候,飞船的速度是七点八公里每秒。

也就是说,飞船的速度基本上就没有变。

那么飞船以这个速度,一头扎入到空气稠密区,不用想了,这个时候,空气摩擦所产生的热量是相当高的。

这个时候可没有什么整流罩进行防护的,所以在地面上看到返回的飞船,像一个大火球一样,就成为了一种必然现象。

说道这里问题就来了,这个时候飞船都成了火球了,降落到地面,也没有见烧毁啊!

第一个原因是飞船本身就是耐高温的材料制作而成的。

第二个原因是飞船有一块防热盾,对这些热量进行隔离。

第三个原因是飞船的底部是平的,是一个钝体,不是尖锐的。

接下来分析一下这三个原因。想要分析这三个原因,还得掌握一个知识。

激波加热。

什么意思呢?

当物体以一个低速从后向前运动,或者从高空向地面运动的时候,这个时候是没有激波加热的,空气会被物体分开,只会在物体的身边形成一股风,感觉还挺凉快的。

但如果变成高速,比如达到第一宇宙速度的时候。

物体在运动的过程中,空气基本上就是没有速度,或者说来不及反应,就被高速运动的物体给压缩了。

这块空气的密度就会变大,温度也会变高。

为什么空气的温度变高呢?这就相当于对空气做功了,初中物理还做过类似的试验,猛地拍一下活塞,玻璃筒里粘着乙醚的棉花就会着火。

那么这个激波产生的热量,可要比点燃乙醚棉花的那点热量高多了,至少得几千摄氏度。

而高速运动的物体,在不断地推进过程中,这些压缩空气只能越来越多,最终覆盖在高速运动物体的表面,这就形成了激波加热。

所以不管是卫星还是飞船在返回的时候,最大的敌人其实并不是摩擦生热,而是激波加热。

好了,激波加热就说道这里,接着说说三个原因。

第一个原因好理解,使用耐高温的材料制作飞船船体。

第二个原因需要解释下了。

防热盾是什么意思呢?

这是一种导热率非常低的材料,可以抵挡几千摄氏度的高温。(必要的时候,上万度的高温都是可以的)

不仅能将飞船里的设备和宇航员保护起来,还可以将激波产生的热量,很快疏导到周围的环境中。

这些防护盾有可以重复利用的,也有一次性的。

比如可以重复利用的,一般是在航天器的表面覆盖一层盔甲一样抗热层,但这个抗热层是比较脆弱的,大多使用的是多空玻璃纤维材料,一般用于航天飞船。

毕竟一般的飞船,是挂在降落伞上砸在地面上的,脆弱的抗热层是承受不住这种冲击的,可以重复利用没有多大意义。

而一次性的是用玻璃纤维或者是泡沫塑料制作而成,他的特点是,遇到热量就会由固体变成气体,通过汽化将热量带走。

这样的一次性的防护盾可以承受一万摄氏度以上的高温。

比如当年的伽利略号探测器,在进入到木星大气层的时候,使用的就是一次性的防热盾。

当时伽利略探测器是以四十八公里每秒的速度进入到木星大气层的。

要知道第三宇宙速度也就是十六点七公里每秒,所以伽利略号探测器的这个速度已经是第四宇宙速度的三分之一了。

那么由此产生的激波加热温度,相当恐怖,达到了一万六千摄氏度,伽利略号探测器每一个平方厘米就要承受四十三千瓦的热密度。

所以当时伽利略号探测器上有三分之二的重量,是这些一次性的防热盾。

第三个原因,目前看到的飞船底部都是钝体的,也就是平的。

这么做不仅仅是为了让飞船落地的时候,有一个平稳面,更重要的是,在平底上装上防热盾,可以很好的屏蔽来自底部的热量,相当于为飞船提供了一个相当好用的盾牌。

而尖锐的底部,会让整艘飞船都承受这种激波热量的冲击。

这也是为什么,飞船返回之后,看到的飞船通体是黑色的,而顶部却是原来的白色的原因。

那么今天就到这了,喜欢的话,点个赞,再加个关注,方便以后常来坐坐。

火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

题目所说返回应该指载人航天器、货运飞船、返回式卫星、报废航天器、失控卫星及碎片、火箭残留物及流星体等的再入大气层。这有四个原因。

第一,火箭发射卫星时,卫星有整流罩保护,返回时则没有。整流罩有特殊的防热设计(采用高强度、轻质、耐高热的材料)。整流罩保护着卫星走出浓密大气层后才抛掉。而卫星、流星体返回时却没有任何防护罩或其它防护措施(返回式卫星和载人航天器除外),直接裸露着和大气摩擦压缩,所以温度上升很高,引起燃烧。

第二,火箭发射卫星是逐渐加速的,开始时相对于地球的速度是静止的,而返回时速度却非常高。发射过程中火箭的动力还要克服地球引力,所以加速相对缓慢,当穿过大气层(指浓密大气层)时,卫星的速度通常只有每秒3公里左右,在整个大气层中的速度相对较低。而卫星、流星体等返回时初速度都不低于每秒7.9公里,在地球引力的作用下,速度越来越大,有些流星进入大气层落到地面之前,速度大小能达到每秒20――50公里,大于第三宇宙速度。在和大气强烈作用下温度变得极高,引起燃烧。

第三,是因为飞行路线的设计不同。这也是因为往返飞行特点和任务要求的不同决定的。为了尽可能快点离开大气层,减少和大气层的作用时间,火箭发射卫星时往往采用垂直发射,尽可能走最短距离的大气层。所以温度相对升的较低。而卫星(特别是载人航天器)返回时速度很高,为了充分利用大气阻力减速,飞行路线往往选择沿着地球表面弧形坠落,类似于平抛运动的路径,路程往往达几万公里。我国探月工程三期再入返回试验器甚至采用弹跳式两次再入大气层方式返回。这样可以长时间长距离在大气层中利用大气阻力减速,这样虽然和大气作用时间长,导致温度较高,但好处是在降落地面前能把速度有效降下来,可以节省大量燃料,也避免把飞行器摔坏,另外速度降下来,温度也不会升的过高,所以综合考量采用这种路线返回较好。总而言之,上升时是为了减少热量,而下降时主要是为了有效降速,两者任务要求不同,所以路线设计不同,因而对温度的影响不同。

第四,因飞行要求的不同设计,造成火箭发射和飞行器返回的空气动力差异。讲这个原因之前,先科普或厘清一点知识:摩擦生热的道理并不完全适用于物体在大气层的下落,也就是说飞行器高速下落时发热的主要原因不是空气和飞行器的摩擦产生的,而是飞行器运动方向上迎着空气的那一面以极高速度压缩空气造成的,这个速度能达到60马赫以上,是飞行器的机械能转化为被压缩空气的内能。

这就象打气筒的下部发热是一个道理,是下部腔内的空气被压缩而发热,不是摩擦发热。下面讲一下第四个原因:因飞行要求的不同设计,火箭发射时火箭顶端的整流罩都设计成接近尖形且非常光滑,就是尽量避免压缩空气和减少空气摩察生热。而飞行器返回时为了尽快有效减速,充分利用空气阻力,在进入大气层时往往用飞行器的大面向前压缩空气(和第三个原因中讲的让返回舱尽可能长距离长时间处于大气层减速方法共同配合。),因而温度变得十分高。神舟载人飞船返回舱返回时大底面朝前快速划过大气层,象一个火球。实际上据专家说,返回舱大底面燃烧可以起到有效防热的效果,保护航天员。这是我们科学家故意的设计,表面涂沫一层易燃涂层有意让它燃烧。所以看起来象个大火球在燃烧。当然流星体和卫星碎片是真燃烧。

以上就是发射不燃烧,而返回燃烧的原因。

火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

感谢邀请。

火箭在地面上发射升空的过程和返回舱在入大气层返回地球虽然都是在大气层里穿梭,但还是有几点不同之处的。

首先来说就是速度和大气层稀薄程度的影响航天上发射火箭一般都是要把卫星等探测器送出地球绕地飞行甚至是脱离地球束缚,飞向其它天体。这个过程就涉及到了两个速度第一宇宙速度7.9km/s,第二宇宙速度11.2km/秒。所以说火箭发射升空这是一个逐渐加速的过程,一级火箭不够达到第一宇宙速度,就用多级火箭。而大气层却是越往上越稀薄的,空气密度是逐渐减小的过程。而返回舱或者一些太空垃圾入大气层的初速度就是7.9km/s,虽然有着空气摩擦减速但是却难以抵消地球引力对它的加速。所以说在入大气层不仅速度高,随着降落大气密度越来越大,所以返回时因大气摩擦看起来像燃烧了一样。

火箭等航天设备的特殊构造火箭头部都会有整流罩加以保护主要防止火箭高速运动时产生的气动加热使有效载荷受损。整流罩采用特殊的材质和结构构成,保证在数千度的高温压缩空气下,材料不被损坏瓦解,保护内部的有效载荷。同时也要保证

而一般返回舱的设计防止在入大气层后燃烧瓦解主要是三种办法:

一是靠吸热式防热,在返回舱上应用导热性能好、熔点高的吸热材料来吸收产生的大量热量;

二是靠辐射式防热,用具有辐射性能很好的的钛合金、陶瓷等复合材料,可以更好的散热;

三是靠烧蚀防热,直接利用特殊高分材料已易融化、升华的带走热量。

而一些探测器在完成任务后落入大气层,没有回收必要,自然希望它燃的越彻底越好。所以设计上不会有防燃烧考虑。

小科普:一般达到航天上的速度已经远超声速,已经可以达到压缩流体的状态,空气被压缩温度会急剧升高达数千度,它们的热量才是导致火箭和返回舱燃烧的主要原因。至于摩擦产热只是其中一小部分。

欢迎关注我们:科学黑洞!图片来源网络侵删。火箭发射卫星的时候穿过大气层没有因为摩擦燃烧,而返回时却因为摩擦燃烧了,为什么?

航天器在大气中摩擦燃烧需要在很高的速度条件下才会发生,从研究两个质点在万有引力作用下的运动规律出发,人们通常把航天器达到环绕地球、脱离地球和飞出太阳系所需要的最小发射速度,分别称为第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度。第一、二、三宇宙速度分别为7.9km/s ,11.2km/s ,16.7km/s。单级火箭前进的最大速度是4.5公里/秒,比如中程弹道导弹;多级火箭的速度可达到第一宇宙速度7.9公里/秒(物体绕地球作圆周运动的速度)和第二宇宙速度11.2 公里/秒(摆脱地球引力束缚,飞离地球的速度),比如洲际弹道导弹。下图为正在返回地面的猎鹰九号运载火箭,它在到达第一宇宙速度之前就与二级火箭分离并返回地面,因此不会与空气发生摩擦燃烧。

火箭升空时不发生摩擦燃烧的原因当物体在稠密大气中作超音速飞行时,受激波与物体间高温压缩气体的加热和机体表面与空气强烈摩擦的影响,物体表面的温度会随马赫数(1马赫=1倍音速)的提高而急剧上升(这就是"音障"中的"热障")。飞行马赫数为 2.0时,温度会略超过100℃。而当马赫数等于3.0时(在低层大气,这个速度是1020m/s),表面的温度则升至350℃左右。火箭蒙皮所使用的铝合金材料的熔点在660℃以上,碳纤维复合材料的燃点为800~1500℃,高性能碳纤维复合材料则能承受2000~3000℃高温的烧灼。而运载火箭从起飞加速到逃离地球引力束缚的速度仅为第一宇宙速度的7.9公里/秒,而且从静止状态加速到这个速度需要飞行200~300秒,当达到第一宇宙速度时运载火箭早已飞离稠密的大气层,没有大气的摩擦自然也就不会再发生燃烧了。下图为正在升空的美军“三叉戟”潜射弹道导弹,它需要数百秒的时间加速到第一宇宙速度。

航天器重返大气层时发生摩擦燃烧的原因洲际弹道导弹能达到超过8000公里射程的原因就在于弹头与火箭分离时就已经获得7.9公里/秒的相对速度,即第一宇宙速度,这个速度是是音速的20被,即20马赫。当弹头从太空轨道重返大气层时便以这20马赫的速度与空气摩擦产生近1600℃的高温,进而发生高温燃烧。航天器在大气中发生摩擦引起机体表面温度急剧升高而遇到的障碍就叫做“热障”。处于“热障”状态下的航天器将无法接收外界电磁波,航天器在这个状态的飞行阶段属于悟空飞行,这也是反航母弹道导弹只能攻击停靠码头的航空母舰的原因。下图为美军曾经装备的“黑鸟”高空高速侦察机,该型飞机能以3马赫的高速在2~3万米的高空飞行,为克服机体承受的近350℃热障,“黑鸟”因采用抗“黑障”设计,机体在起飞前会一直漏油,起飞后速度达到3马赫以后机体拉伸,流油现象停止。

为了克服“热障”,科学家们研发出各种耐高温复合材料运用于返回式的航天器上,包括弹道导弹的弹头蒙皮,耐高温复合材料也成为制约许多国家发展尖端国防技术的主要因素。比如朝鲜在发展洲际弹道导弹时就受到了这个因素的严重制约,使其只能发展出高抛低射的圆头型导弹弹头。因此通过观察弹道导弹的弹头外形就能判断出这个国家的航天技术水平。下图为朝鲜导弹部队装备的“火星-15”洲际弹道导弹,它的弹头为椭圆形,说明朝鲜还没有掌握高性能复合材料技术,其水平只相当于我国的第一代洲际弹道导弹——东风-5B。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。