有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

有人说"月落乌啼霜满天"是病句,乌雅怎么会在晚上啼叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么理解?

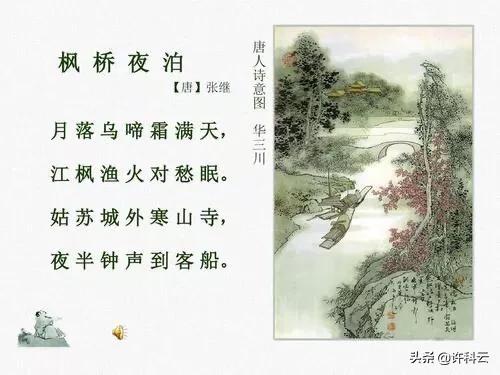

唐朝诗人张继一一原诗

月落乌啼霜满天,

江枫渔火对愁眠;

姑苏城外寒山寺,

夜半钟声到客船。

本诗出于唐朝安史之乱后,诗人张继从水路乘船途经苏州枫桥镇旁夜晚停泊江边的情、景描写。

提问者怀疑第一句是病句,实际你没有领会作者的倒叙手法,应该这样用白话解:

作者白天行船至苏州城枫桥镇已天黑,只能停泊(睡船上),因为担忧国家动乱及个人的失落感用从江枫(江岸山上的红枫叶🍁)衬托船上的微弱灯火🔥相对忧愁而眠,这是喻比手法、因为难以入睡,连姑苏城外寒山寺半夜敲钟(古时)的声音都有惊扰。

抬眼远望,此时上弦月🌛(不满月)已落,天已接近黎明,时至深秋(霜降过后)满山遍地一片霜白,山上的乌鸦啼鸣(乌雅呱呱声)悲凉(我们这里流传听到房上鸦叫不吉利),诗中引用乌鸦啼叫(而不用鸟鸣)才能映衬作者的忧思。

所以作者以倒叙手法,用景,物,远,近,动,静对比描叙心中忧国情怀。这是千古佳作,哪来什么病句?

谢谢你的阅读🙏!

有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

唐代张继的一首《枫桥夜泊》在当代成为绝唱之一。这首诗的孤独和寂寞伤感的意境现代人看懂了,但是这首诗所写的环境至少题主没看懂。

《枫桥夜泊》总共四句,每一句看起来都是在“写景”,但全诗的意境却是展现出浓浓的“孤寂”和“伤感”。其中第一句“月落乌啼霜满天” 是全诗的核心。

月落乌啼霜满天

江枫渔火对愁眠

姑苏城外寒山寺

夜半钟声到客船

这首诗本身的时空关系其实确实是颠倒的。但第一句说的肯定不是“晚上”,而是“清晨”。

月落乌啼霜满天一句,说的是“天将明”的时候,月落之后就是清晨,天之将明,东方露出鱼肚白。乌啼(鸟叫)也是在清晨,月落之后鸟儿清醒(早起的鸟儿有虫吃)。而深秋时节也是在太阳出来之前才有“霜满天的现象”。因此这一句说的是“清晨”,应该是作者一夜无眠之后的满目凄凉。

第二句,江枫渔火对愁眠,说的肯定是江桥和枫桥之间的渔船上的灯火在寂静的深夜还有微弱的亮光,在阴冷的渔船上,伴着微弱的灯光和无尽的愁绪(无法入眠)。这一句说的应该是作者失眠的后半夜。(当然也有可能是早起的船家点起的渔火,但是不符合“对愁眠”的意境)。

第三句比较简单,应该和第四局句一起理解才有意义。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。这两句应该是在“江枫渔火”的客船上,隐约可以听到姑苏城外寒山寺的“夜半钟声”。这个时候应该是“半夜”。

所以,这首诗应该算是用“倒叙”的手法,对自己一夜无眠之后的思绪和伤感感慨了一番。

有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑蘇城外寒山寺,夜半鐘声到客船!——作者张继!描写苏州城外寒山寺及其附近的自傍晚至深夜的景象!月落乌啼霜满天,是指太阳夕下,傍晚來临时分,月亮开始升在天空,在水中的月影即为“月落”,而乌鸦一般在傍晚时分会停在竹林、大樟树、松树、枫树等大树上聚在一起哇哇啼叫!江枫渔火对愁眠,是指苏州运河上或苏州寒山寺附近的江河上,渔船上的灯火依稀,人们已开始进入打烊休息时候与状态!而在姑苏城外的寒山寺,僧侣们正忙着诵经、击鼓等做夜课,直到晚上半夜时分还有寺院悠扬鐘声传到远道而来苏州城旅游观光或经商路过的外來客船上來!(实际上作者是描写的是他坐船从外地去苏州城旅游观光或出差或经商,在傍晚时分开始,直至深夜,船只开始从苏州城外驶往苏州城去的所见所闻的情景描述!以诗词形式的文人表达方式表达出来而已!)

有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

“月落乌啼霜满天”不是病句,古人在遣词造句方面是很严谨的,不会无中生有,不会信口开河。即便是有浪漫情怀,也不会无边无际,一定会有现实作为基础的。

我们抛开时代背景,抛开先人对诗的评说,就诗论诗,或许更能发现什么是别有洞天,什么是意蕴悠长,什么是……,还是打住,论诗吧。

“月落乌啼霜满天",月亮从西边的天空落下去了,这是什么时辰呢?应该是拂晓吧。有人说,那不一定,月亮每夜落下的时间是不一样的,残月的话,不是早落就是白天也不落吗?说得好,但是,既然描写月,应该是满月或接近满月,那在晚上才能更引起人的注意,所以,月落时分,恰是快要天亮的时候。

"乌啼“理解为乌鸦的啼叫是不合情理的,不论是从对仗的角度还是实际来说,都是不符合的。月应对的是太阳,月亮落下去了,太阳就要升起来了。古人不是把太阳叫做“金乌”吗,这里的乌实际是指太阳,而非乌鸦。

“乌啼”,既然是写太阳,怎么会啼叫呢?这里可以这样理解,一是把初升的太阳比作刚出生的婴儿,婴儿出生时是会“啼哭”的;二是指鸡鸣声,鸡鸣也叫“啼”的。鸡的第一声啼鸣,恰恰就是月落时分,这个时候天还是很黑的,非常符合这个时候的情形。诗人坐在船里,看到了月落,又听到了鸡鸣。一夜没有睡好,眼看就天亮了。

说说“霜满天”,这里的霜,不是地上霜,而是天上霜。一来,这江南应该没有霜冻吧,二来,天上怎么会有霜呢?很明显,这霜实际上指的是拂晓时分,日光已经布满天空,就像霜一样。但是,天还属于“微亮”,像李白的“地上霜”的亮度一样。

第二句,“江枫渔火对愁眠”,江边的枫树已经能够隐隐约约看到了,“渔火”是渔民一大早起来捕鱼的情景。岸边,渔民的家里也开始亮起了灯。“愁眠”紧承上句,一夜没有睡好,天亮了。

第三四句,“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。“暮鼓晨钟”,很明显,寒山寺的钟声是晨钟而非“暮鼓”。虽说是“夜半”,但也并非真正的半夜,这里的夜半实际是指天还没有亮。

“乌啼”和“钟声”实际是以动衬静的。拂晓时分太安静了,如果没有声音的衬托,就显得太死寂了,没有了生气。所以,诗人一定要写出声音的,就连太阳出来,也是有声响的,“啼”,不管是婴儿的啼哭,还是“雄鸡一唱天下白”的“啼鸣”,都是充满生机,给人力量的,因此,这首诗才能千古流传,经久不衰的。

有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

谢邀。

有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

因为前面刚刚写了一篇《枫桥夜泊》是如何构建意象画面的文章,所以这里就不详细分析了,只就题主的问题做出回答。

好的诗句不是简单地意象和辞藻堆砌,在每一个意象之间都会有潜藏的逻辑关系,我们如果能够身临其境或者真正体会到诗人创作时候的感受,这种圆融相通的作者和读者的理解就会建立。我们就能感觉到一首诗的好坏。

其实这句诗的逻辑挺简单的。“月落”,月亮落下去了,这已经是凌晨了啊。早起的鸟儿有虫吃,乌鸦可不睡懒觉,早早就起来觅食,不就“乌啼”了么?

这是写的凌晨麻麻亮的时候的江景,后面的“夜半钟声到客船”并非实时发生的,而是诗人一夜无眠,在脑海中最清醒的印象——睡不着,万籁俱寂,唯有夜半的钟声一直在嗡嗡响,冲击着脑海和心灵。这种以声音写寂静的方法和“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”是一样的,带来的感受也是一样的。

月亮落得快,鸟儿起得早。这样解释可满意?

至于“霜满天”,这里用“霜”的白色、冰的属性来指代寒凉秋气。一叶孤舟天地间,寒凉秋气四方合。这种意境,精炼下来成三个字,正是神来之笔。

像这种提问其实并没有什么意义,类似于说“两岸猿声啼不住”有问题,有一边应该没有猴子一样。这都是闲的,或者说笨的,不懂得文艺作品的修辞方法和浪漫属性。

这还挑毛病,那去现代诗坛看看?你会疯掉的。

一家之言,欢迎指正评论。

喜欢请点赞并关注,谢谢。

有人说“月落乌啼霜满天”是病句,乌鸦怎么会在晚上蹄叫,月落夜黑又如何知道霜满天?你怎么看?

唐朝张继因写了一首《枫桥夜泊》名垂千古,但他那科状元榜眼探花是谁恐怕网友们鲜有人知吧?唏嘘世事呀,该留名的名不响。一首绝句传到今。

但是,你可知道张继张公子这首炙至人口的诗是为谁而作的呢?

听我慢慢讲个故事:

湖北襄樊张员外家的张公子,算是赶上了一个好时代。他碰上了武则天力推的科举制。女皇绝让朝廷从民间选拔人才,这对于平头老百姓而言胜似祖坟冒青烟,从此“草根二代”盼来了和“官二代”、“富二代”同堂竞技的机会。

张公子有一同宗兄弟,两人一起长大,关系非同一般。发蒙年纪进了同一家私塾,在戒尺陪伴之下,开始背《三字经》、《百家姓》、《千字文》。

张公子天生就是块读书的料,教书先生喜欢得不得了,课前课后表扬他,而他的同宗兄弟恰恰相反,爱动不爱静,上课做小动作,课后武刀弄枪,干个架呱呱叫,气得老先生直摇头,没几年就让他老爹领回去学武艺去了。

事情本到此为止,两人却因同时喜欢上一个姑娘而不断交集。三人同一个村,算是青梅竹马,姑娘长成婷婷少女时,这对兄弟猛然意识到她在各自心头的分量,信誓旦旦的友情重于懵懵懂懂的爱情,谁也不愿主动捅破那层窗户纸,生怕日后连兄弟都做不成。

张公子《大学》、《中庸》背得滚瓜烂熟,诗写得“爽朗激越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切”,好比现在老师给学生作文的评语“通俗易懂,意境优美”。家人和老师对他充满了期待。之后一路闯关斩将,顺利通过小高考,就等着最后临门一考。

他的同宗兄弟去了一家镖局,相当于现在运钞车上的保安。他们的姑娘留在了村中耐心等着,一文一武,实难选择,她做好了思想准备,谁先来提亲就嫁给谁。

那年秋试,张公子要从湖北襄樊走上几个月的路,去长安赶考。临行前他悄悄去了姑娘的窗前,他想告诉她,等他金榜题名就是迎娶她入门之时。但远远地,他看到同宗兄弟也在那里,有说有笑,张公子心头怅然若失,但很快释然,默默地调头上了路。

张公子的长安之行并不顺利,小地方出来的人乍进了繁华的闹市,好比刘姥姥进了大观园。进城不久,身上的银票被混迹码头的丐帮小兄弟顺手拈去,后面只能一边靠当衣物生活。

比这更倒霉的是,到了长安后,水土不服,上吐下泻。眼看考期将近,也没有见好的迹象。那一年张公子名落孙山也在情理之中。但落榜总比落志好,人生十有八九总在不如意之处,留着青山在,还可以东山再起。索性留在长安,拜师交友,等着恩科再考。

张公子并不知道,那年亲眼所见,不过是他的同宗兄弟押镖前来与姑娘辞行的。可他同宗兄弟,一去不返,从此杳无音讯。

他是几年之后,回到老家才知道这一消息的。

他的鸿鹄之志虽没有全额兑现,至少也混了一个盐官,相当于相在的收税员。那时姑娘早已嫁给邻村的一个小木匠。

再相见时,姑娘已不是那个清纯羞涩的她,手里搀着一个,怀里抱着一个,有时连奶孩子也不避讳。只在偶尔用手掳一掳刘海时的动作,还有当年的影子。在那一刻定格成了永恒。张公子痛彻心肺。

“安史之乱”爆发了。那一年的春天,张公子被再次外派江南一带催粮催款。“湖广熟,天下足”,自古江南一带都是皇帝的粮库,沿着前朝大隋皇帝开凿的运河一路南下。越往南走,天气越热,景美人更美。

这一天晌午时分,张公子的小船靠了岸。坐了一天的船,也该活动活动筋骨。都说江南好,江南是个好地方,正好可以借出差揩揩油。

他信步上了岸,远远看见一座庙,正是后来大名远扬的寒山寺。只不过在当时并不著名,倒是有关这座寺庙的故事家喻户晓。该寺始建于梁武帝天监年间,唐贞观年间,高僧寒山和拾得来到这里住持,才改名寒山寺。

两位高僧虽不在江湖,江湖还有他们的传说。他们本是一对很要好的异姓兄弟,喜欢上同村一位美貌姑娘,哥哥得知弟弟心事后,离家当了和尚,没想到弟弟也放弃结婚,找到哥哥一起做和尚。因哥哥法名寒山、弟弟法名拾得,寒山手里拿的是“盒”,拾得拿的是“荷”,便被称作“和合二仙”。

两人的问答名句在佛教界和民间广为流传,影响甚广:

寒山问拾得:世间有谤我,欺我,辱我,笑我,轻我,贱我,恶我,骗我,如何处治乎?

拾得曰:只是忍他,让他,由他,避他,敬他,不要理他,过十年后,你且看他!

这个故事是从寺庙外一个叫枫桥的地方听来的。张继用了大半年时间,行程几千里,似乎张公子就为了来听这段故事,而故事主人公似乎就是自己。

那个傍晚,张公子就是为了自己的初恋和过往,喝高了,也想过乱七八糟、鸡毛蒜皮的小事,最后睡着了。一觉醒来,已是点灯之时,踉踉跄跄回到船上。而他并不知道,他的那位同宗兄弟也在这座姑苏城,就是他吃饭醉酒的店家老板——这位老板有三大怪,无名无姓,力大无穷,一直未娶。张公子没有再见过自己的同宗兄弟,那个深秋的夜里,他久久不能入眠。起身披衣,就着点点渔火,把淤积内心的感受即兴写了下来。正是后来炙至人口的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”

没有人会把这首诗当成情诗来读,关键在于后世的饮食男女不知晓张公子是为谁而作。

一个人,深夜时分良心独处,最易发现一个最原始的自我。在大男人主义的社会,又有谁顾及过“姑娘”真实的内心?

张继反省的夜不能寐,辗转反侧,只有那悠悠钟声给他最好的慰籍。殊不知一梦千年,一首《枫桥夜泊》穿越了多少人的心灵!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。