你觉得朱标死后,立朱允炆为皇帝的朱元璋做错了吗?

如果不从事后诸葛亮的角度来看,朱元璋立朱允炆,是当时最好的选择了。

一提到朱允炆,很多人脑子里蹦出来的可能是:无能,瞎搞。朱元璋把为他铺好路,明朝交到他手里,他居然能搞砸。

朱允炆继位不久,就着手进行削藩,而且,削藩的手段,实在太激烈。

他在一个月之内,连削三王,连最基本的体面,都不给叔叔们留。仅仅因为捕风捉影的诬陷,就把好几个藩王废为庶人,甚至导致了朱元璋的第12子,湘王朱柏,在没有任何罪过的情况下,自焚身亡。

朱棣就是在这种背景下,起兵反抗。

面对开局只有800人的朱棣,朱允炆又出了一个蠢招。他召回身经百战的老将耿炳文,派“大明战神”李景隆迎战朱棣,很快就被朱棣打到了南京城。

面对无法战胜的朱棣,被逼上绝路的朱允炆,在皇宫里放了一把火之后,不知所踪。

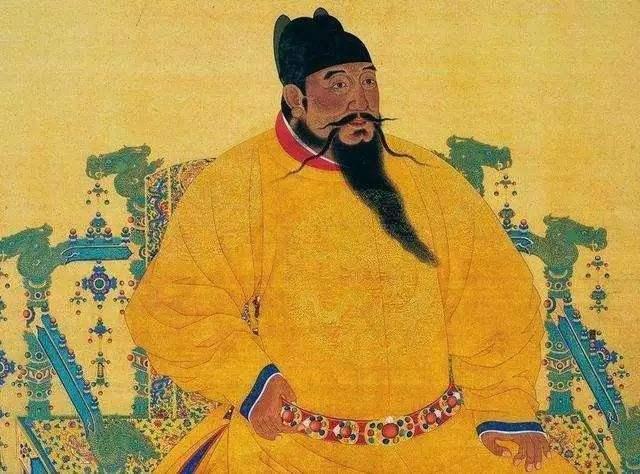

朱棣宣布朱允炆身亡之后,在南京登基,也就是有名的永乐皇帝。

面对这样的结局,很多人会问:朱棣的能力远胜于朱允炆,朱元璋难道看不到吗?他为什么还要放弃朱棣,选择朱允炆做皇太孙呢?

但是,如果我们摒弃事后诸葛亮的视角,从朱元璋的角度去考虑,会发现,立朱允炆,是当时最好的选择。

更何况,藩王在封地造反,有史以来从来没有过成功的案例,朱元璋更是不会想到,朱棣居然可以成功。

让我们把视角转移到洪武二十六年,懿文太子朱标去世的时候。

痛失爱子的朱元璋,面临着一个艰难的选择:他要立谁为新的储君?

他已经65岁了,这件事,容不得他慢慢考虑。

朱元璋立储的4个选择朱元璋有26个儿子,几十个孙子。但是按照立储以嫡、以长的原则,能真正纳入他考虑范围的,其实也没几个。

- 选择1:立嫡次子,秦王朱樉

通常情况下,皇帝在失去作为太子的嫡长子之后,如果有嫡次子,会把嫡次子立为新的太子。

比如,杨广在太子杨昭去世之后,第一反应就是把东宫所有的人马原封不动打包给了嫡次子杨暕,李治的太子李弘去世之后,嫡次子李贤几乎无缝对接。

朱元璋的嫡次子,是秦王朱樉。

可是,朱元璋一看到这个二儿子,就气不打一处来。

朱樉,是个不折不扣的大混蛋。

朱元璋把他送到封地西安的时候,特地给他下了一道诏书:现在天下平定不久,你去到封地,可千万不要折腾啊。

朱樉却把朱元璋的谆谆教诲当成了耳边风,一到封地,就开始大兴土木,还连年让当地的人收买金银,当地人都要穷得开始贩卖自己的孩子了。

苦不堪言的当地人,派了300多个代表,去王府求饶,却被朱樉派人一顿痛打,当场打死一个老人,还捉了近百人。

王府里的下人,也受不了他的暴行。可是朱樉担心,这些人会向朱元璋泄漏自己的所作所为,所以,王府里的人犯了错,按照规定要押去南京的时候,朱樉可不敢让他们去,直接杀人灭口。

朱元璋派他出去打仗,让他打胜之后好好安顿对方的人民,他却把孕妇捉进府里,抢走150个女童,又阉割了150个男童,导致了大量孩子死亡。

朱元璋对朱樉的这些恶行,恨得咬牙切齿,把他召去南京痛斥。要不是朱标生前求情,朱元璋甚至都不愿放他回封地。

这样的人,怎么能做大明的天子呢?

- 选择2:立四子,燕王朱棣

嫡次子不顶用,朱元璋把目光投向了自己的第4个儿子,朱棣。

朱棣是个好王爷。去北平就藩,把北平的事务打理得井井有条,自己也不作恶,声望很高,让朱元璋很省心。

派他出去打仗,遇到天降大雪,同去的诸将都想等雪停了再进军,唯有朱棣认为应该出其不意,果断重兵压境,大胜而归。

朱元璋看到战报之后,开心得拍手:肃清沙漠者,燕王也!

朱元璋曾经派自己的几个儿子去了解民间生活,朱棣也学得格外认真,“民间细事,无不究知”。

可惜,朱棣样样都好,唯有一点不好:他只是朱元璋的第4个儿子,大哥朱标去世之后,他头顶上也还有2个哥哥。

明朝实施“嫡长子继承制”,朱元璋自己就多次在诏书里强调:

国家建储,礼从长嫡,天下之本在焉。惟帝王之子,居嫡长者,必正储位。

朕惟帝王之子,居嫡长者必正储位。

就算他想自己打脸,坚持立第4子为太子,拥护嫡长子继承制的大臣们也不会同意,继承权在朱棣之上的秦王朱樉和晋王朱棡也不会善罢甘休。

这是会出大乱子的。

后来,朱棣的两个哥哥,在朱元璋之前先后去世,朱棣成为朱元璋活着的儿子里年纪最大的,可以名正言顺当太子了。

但那已经是朱元璋去世之前3个月的事了,皇太孙也已经立了好几年了,朱元璋没有这个时间,也没有这个精力去换储君了。

- 选择3:立朱标的原配嫡子,朱允熥

立儿子这条路行不通,朱元璋开始观察孙子。

朱标是嫡长子,他去世之后,继承权留在他这一脉,合情合理,也符合“嫡长子继承制”,让人挑不出错来。

而且,历史上,也有嫡长子去世之后,皇帝跳过所有儿子,直接把皇位传给嫡孙的先例。金熙宗完颜亶、金章宗完颜璟、元成宗铁穆耳,都是在太子去世之后,以皇太孙的身份直接继位的。

朱标的嫡长子朱雄英早逝,原配为他生了另一个嫡子:朱允熥。他在朱标去世之后,成为新的储君,于情于理,都说得通。

但是,朱允熥的背景,太复杂了。

他的外公常遇春,是明朝开国功臣;舅舅常升,是明朝的开国公;他母亲的舅舅蓝玉,更是桀骜不驯的一代名将。

朱元璋本来就忌惮这帮家伙。朱允熥又只有15岁,65岁的朱元璋能活多久不好说,如果朱元璋去世了,年轻的朱允熥,能驾驭这些人吗?

明朝会不会陷入外戚干政、勋臣无法管束的局面?

如果朱元璋为朱允熥除掉这批勋臣,朱允熥作为储君,母族尽废,怕不是会权威扫地,怎么做皇帝呢?

一想到这些,朱元璋就发愁,自然也不会立朱允熥做接班人了。

- 选择4:立朱标的嫡次子,朱允炆

朱元璋最后的选择,就是朱允炆了。

朱允炆的母亲吕氏,原本只是朱标的侧室,朱允炆的庶子。

但是,朱标的原配太子妃去世之后,朱标把吕妃扶正,朱允炆也就摇身一变,成了嫡子。

在这里,要强调一点,很多人觉得,朱允炆这个嫡子,“嫡”得不够纯正,他出生的时候母亲是侧室,就算后来母亲扶正,他也不能算是嫡子。

这是对嫡子定义的误解。看武则天的案例就知道了,武则天还是妃子的时候,生下了李弘、李贤,当上皇后之后,生下了李显、李旦。

但是李弘是以嫡长子的身份当上太子的,李弘去世之后,李贤又以嫡次子的身份立储,直到李贤也被废,才轮到出生的时候武则天已经当上皇后了的李显。

所以,吕妃扶正之后,朱允炆就是实打实的嫡子了。

而且,朱允炆的年纪,还比朱允熥大。

原配嫡子和继室嫡子,谁的继承权更高,不过是皇帝一句话罢了,都符合礼法。

更重要的是,朱允炆身上,没有不能立储的硬伤。他性情谦和,外公是没什么权势、名声却很好的文官,身份也符合条件。

他是朱元璋最好的选择。

所以,朱标去世3个月后,大臣劝朱元璋立朱允炆为皇太孙:皇孙世嫡承统,礼也。

朱元璋很快就付诸行动,昭告天下:

嫡孙允炆以九月十三日册为皇太孙,嗣奉上下神祇以安黎庶,告尔臣民想宜知悉。

朱元璋为了稳固朱允炆的地位,采取了哪些措施朱允炆被立为了皇太孙,他是当时朱元璋最好的选择。

但是,朱元璋依然不放心。

为了让朱允炆顺利继位,他废了不少心思。

- 1、精心培养,为朱允炆提高声望

朱元璋把朱标带在身边,亲自教他怎么做皇帝,还让他裁决具体的朝政事务。

朱允炆和朱标一样,以宽大为主,请求朱元璋修改大明律中的73条过于严苛的条文,朱元璋立刻就答应了。

经过这件事,朱允炆的声望迅速上升,几乎人人夸赞。

- 2、铲除勋臣,为朱允炆铲除后患

蓝玉战功赫赫,但性格嚣张跋扈,唯有朱元璋和朱标能压住他,像朱允炆这样的小年轻,实在是很危险。

皇太孙是朱允炆,而不是和蓝玉及其他勋臣有着千丝万缕关系的朱允熥,朱元璋没有其他顾虑,就放开手脚,对蓝玉一伙人大开杀戒。

就连像冯胜、傅友德这些和其他诸王有姻亲关系的人,朱元璋都没有放过。

- 3、留下大将,以备不时之需

考虑到朱允炆继位之后,可能会有用兵的地方,朱元璋并没有把能打仗的人斩尽杀绝,而是为他留下了一批忠心的大将,其中最有名的,就是耿炳文。

耿炳文虽然不如其他名将耀眼,也是战功赫赫,而且19岁就跟着朱元璋,对朱元璋忠心耿耿。他的儿子,还娶了朱标的女儿江都公主,也就是朱允炆的亲妹妹,与朱允炆祸福相依。

这样的人,绝对会效忠朱允炆,让朱允炆在必要时刻,不至于没有大将能用。

写在最后我想,在为朱允炆做好这些安排的时候,朱元璋应该是很放心的。

然而,架不住朱允炆一上台就用过激的手段削藩,逼反了燕王朱棣。更架不住朱允炆居然输给了朱棣。

要知道,在朱棣之前,从来没有过藩王在封地造反能成功的先例。

朱棣居然能完成这个前无古人的壮举,和朱允炆的用人不当是分不开的。他抛开了朱元璋为他留的耿炳文,派出“大明战神”李景隆,结果一败涂地。

这只能说,历史的发展,是难以预料的,计划经常会赶不上变化。

从朱元璋的角度看过去,朱允炆就是完美的继承人,当时没有比他更好的选择了。然而,他依然能以一种不可思议的方式败给朱棣。

这不由得让人畅享,假如当初朱元璋不顾众人的反对,不管秦、晋二王有可能造成的混乱,执意立朱棣为皇太子,历史又会如何发展。

你觉得呢?

你觉得朱标死后,立朱允炆为皇帝的朱元璋做错了吗?

当然没有做错,这是当时唯一正确的选择。

首先纠正一点,朱元璋立朱允炆为皇太孙,也就是下一任接班人,并没有直接将他立为皇帝。其次在当时的大环境下,将朱允炆立为接班人是最有利于大明王朝的唯一选择。最后从朱元璋本人来说,他已经在力所能及的范围内,为朱允炆顺利即位扫清了所有的障碍。

朱标是朱元璋的嫡长子,从6岁开始就接受当时全国著名的大儒宋濂来为他开蒙。洪武元年正月(1368年)初四,朱元璋在南京登基即皇帝位,当天即册封14岁的长子朱标为皇太子。洪武四年(公元1371年)四月,已故开国元勋开平忠武王常遇春的长女被册为皇太子妃。自洪武十年(公元1378年)六月开始,朱元璋下旨群臣今后大小政事皆先启皇太子处分,然后奏闻。换句话说,朱标是中国历史上权力最大,也是最受皇帝信任的皇太子。

但是在洪武二十五年(1392年)四月,38岁的皇太子朱标突然暴病去世,只留下65岁高龄的老父亲朱元璋在风中凌乱。洪武皇帝在白发人送黑发人之余,紧接着要思考的就是选谁再来做接班人?

太子朱标剧照

立子?断断不可俗话说国赖长君,大明开国仅20多年,朱元璋本人又年事已高,江山万万经不起折腾。为大明王朝的稳定着想,从成年儿子中另立一子来继承皇位,似乎是最稳妥的做法。何况老朱生育能力惊人,除了朱标以外,还有25个儿子。立子不是问题,问题是立哪一个儿子?

- 方案一:立长

朱元璋的原配马皇后一共生了5个儿子(拿野史《南京太常寺志》来讨论的请绕道),分别是长子朱标、次子秦王朱樉、第三子晋王朱棡、第四子燕王朱棣、第五子周王朱橚。不管是论嫡还是论长,朱标死后,都应该封次子秦王朱樉为皇太子。

但是这位秦王殿下,可以称之为十足的熊孩子,朱元璋对他的评价是“自尔之国,并无善称”。在封国西安更是“昵比小人,荒淫酒色,肆虐境内,贻怒于天”。而太子朱标之所以突然得病,一个重要原因就是在巡视关陕的途中过于劳累所致。至于朱标为何要巡视关陕呢?除了要考察迁都西安的可行性之外,另外就是去为弟弟在当地的累累罪行擦屁股。

(洪武)二十四年,以樉多过失,召还京师,令皇太子巡视关陕。太子还,为之解。—《明史卷一百十六·列传第四》

在太子巡视关陕之前,秦王已经被召回南京并险些被废。在这种情况下,如果因为朱标去世,反而立秦王为太子,如何服众?不要说太子党不会善罢甘休,即使朱元璋自己,一想到今后要把江山交到秦王手里,只怕在孝陵之中也睡不安稳。

明孝陵

- 方案二:立贤

可能有人会问,既然不能立长,咱立贤还不行吗?问题是一来何为“贤”,有何标准?二来朱元璋第三子晋王朱棡、第四子燕王朱棣、第六子楚王朱桢、第十一子蜀王朱椿、第十二子湘王朱柏都挺贤的,立谁呢?

从年龄的角度出发,35岁的晋王和33岁的燕王无疑呼声最高。而且二人又是嫡子,一个总领山西明军,一个总领北平明军,实力不相上下。笔者以为,老朱在朱标死后,一定考虑过晋王和燕王。

戊寅,上御东角门,召廷臣谕之曰:“朕老矣,太子不幸,遂至于此,命也。古云:国有长君,社稷之福。朕第四子贤明仁厚,英武似朕。朕欲立为太子,何如?”翰林学士刘三吾进曰:“陛下言是,但置秦、晋二王于何地?”上不及对,因大哭而罢。—《明太祖实录卷二百十七》

很多人认为这是朱棣篡位之后修改《太祖实录》,给自己脸上贴金。可是这段话本身就透露出了巨大的信息量,即使朱元璋没有考虑燕王,单纯只是考虑将晋王作为接班人,他同样要面对一个问题:“但置秦王于何地?”嫡庶分明,长幼有序,是朱元璋亲自定下的规矩,难道太子一死就要坏规矩吗?如果后世子孙都打着“立贤”的旗号争夺皇位,大明朝还有安稳日子可过吗?后世满清“九龙夺嫡”的教训还不深刻吗?

更为致命的是当时各路戍边亲王都有实力强大的三护卫官军,晋王和燕王更是节制本省军事,无论立哪一个,大明江山只怕立刻就要风雨飘摇,皇室自相残杀就在眼前。

朱棣剧照

立孙?万般纠结通过上文我们可以得出结论:无论是立长还是立贤,另外再选一个儿子做接班人,对新生的大明王朝来说都是一个难解的死结,断不可行。好在太子朱标并非无嗣,皇位大可以在长房长孙手上继续传承下去。可问题来了,谁是长孙呢?

- 方案一:太子妃之子朱允熥

常遇春的女儿嫁给朱标之后,一共生了两个儿子。长子是洪武七年(公元1374年)十月出生的朱雄英,可惜他在洪武十五年(公元1382年)五月早夭。次子是洪武十一年(公元1378年)十一月出生的朱允熥。

按照正常的宗法制度,朱雄英早夭,朱允熥就是朱标的嫡长子,朱元璋的嫡长孙。如果从孙辈中选择接班人,朱允熥就是当仁不让的第一人选。可是一旦册立朱允熥,他能驾驭本来留给他父亲的武勋势力吗?他外公常遇春虽然早已去世,但他二舅常升是堂堂的开国公。此外常妃的舅舅,朱允熥的舅公是炙手可热的名将凉国公蓝玉。

对于朱元璋来说,朱标在,蓝玉也好,常升也罢,这些人除了为国尽忠,都翻不起别的花样。但是现在朱标不在了,自己也说不上还能再活几年,朱允熥又只有15岁。主少国疑,外戚专权,到时候大明的江山是姓蓝还是姓常?老朱午夜梦回之际,只怕经常会有一身的冷汗。

朱允炆剧照

- 方案二:太子次妃之子朱允炆

朱允炆生于洪武十年(公元1377年)十一月,是朱标次子,比朱允熥大一岁。但是其母吕氏乃太子次妃,按理他是庶子,和弟弟的地位不可同日而语。但是这对于朱元璋来说不是难题,常妃去世后,吕氏不是被扶正了么,那么朱允炆自然也可以称为嫡子。这虽然有些勉强,但是老朱认为是,那就是。

其实朱允炆的身份不是问题,他最大的优势就是没有背景。他的生母吕氏是太常寺卿吕本的独生女儿,没有任何外戚干政的风险。而且吕本属于文官集团范畴,和朱元璋要求的二代君王以文治国的政策相符。当然朱允炆在父亲去世期间表现得体,颇得祖父的好感,也为他加分不少。

经过几个月的思考,最终朱元璋决定放弃朱允熥,立朱允炆为新一代接班人。考虑到自身和皇孙的年龄,朱元璋已然没有时间和精力来重新培养朱允炆。为了孙儿日后能顺利登基,老祖父要再做一次恶人,将武勋集团对皇权的威胁彻底扫除。

巧立太孙当年七月,秦王返回封国西安,侧面表示了他已经与太子之位无缘。八月上旬,以宋国公冯胜、颖国公傅友德、开国公常升为首的武勋贵族集体开赴山西,开展轰轰烈烈的屯田大生产运动。至于凉国公蓝玉,朱元璋早就把他调往四川平定月鲁帖木儿之乱。蓝玉大军一旦进入四川,再想轻易出川可没那么容易。

丁卯,上以山西大同等处宜立军卫屯田守御。乃谕宋国公冯胜、颍国公傅友德等曰:“屯田守边,今之良法。而寓兵于农,亦古之令制。与其养兵以困民,曷若使民力耕而自卫?尔等宜往山西布政司,集有司、耆老,谕以朕意。”—《明太祖实录卷二百二十》

山西是晋王的地盘,朱元璋为了防止儿子们勾连作乱,特意将燕王召回南京参加皇太孙册封大典。我们来看看朱元璋的这番布局:

1)若是蓝玉作乱,则由冯胜、傅友德等人由陕西入四川,联合云南明军共同剿灭。

2)若是常升作乱,则由晋王联合冯胜、傅友德等人就地捉拿。

3)若是晋王意图作乱,则由燕王领兵予以平定。武勋的家属都在南京,想来没有几个人肯真心跟着晋王谋反。

4)若是燕王意图作乱,则其本人尚在南京,由晋王领兵直逼北平一举荡平。

蓝玉剧照

至于蓝玉、冯胜、傅友德等人分别隶属于不同的山头,正常情况下并不会一同谋反。事实上朱元璋在次年发动蓝玉案之时,一开始也并没有牵连冯胜和傅友德等人。勋贵们前脚刚走,后脚朱元璋就在九月十二日册立朱允炆为皇太孙。在《太祖皇帝钦录》中,为我们保留了皇太孙的册封诏书,里面清楚地写明朱允炆是嫡孙。

二十八日,监生唐辅、张默钦赍诏书前来开读讫。奉天承运皇帝诏曰:曩古列圣相继驭宇者,首建储君。朕自甲辰即王位,戊申即帝位,于今二十九年矣。前者抚将练兵,平天下乱,偃天下兵奠生民于田里用心多矣。及统一以来,除奸贪,去强豪,亦用心多矣。迩来苍颜皓首,储嗣为重。嫡孙允文以九月十三日册为皇太孙,嗣奉上下神祇以安黎庶。告尔臣民想宜知悉。洪武二十五年九月十三日。

结语:通过本文的梳理,我们可以清楚地知道所谓的为何不直接立朱棣这样的疑问,是没有仔细阅读历史的结果。在当时的条件下,唯有立朱允炆,朱元璋才能放开手脚去解决武勋集团对皇权的威胁。此后大明军权逐渐交到亲王手上,而诸王的岳父如冯胜、傅友德等也相继被杀。实力最强的晋王和燕王在北方形成了双巨头制的恐怖平衡。甚至在朱元璋死前,由于晋王的突然去世,老皇帝甚至对燕王都动了杀心。至于朱允炆继位之后把一把好牌打得稀烂,那也是无可奈何之事,我们不能从结果倒退,来证明朱元璋选择错误。

你觉得朱标死后,立朱允炆为皇帝的朱元璋做错了吗?

当然错了!有嫡立嫡无嫡立长,朱元璋交班前老大老二老三都已去世,所以立老四朱棣接班完全合乎章制,而且朱棣的文治武功也足以胜任,但是众多文臣为了一己之私,认为政治小白更好驾驭,于是力荐朱允炆接班,最终朱元璋做出了选择。朱允炆也不是嫡孙,因此其合法性也并不稳固,加之年轻缺乏政治经验用人失误,于是被靖难就不可避免!

你觉得朱标死后,立朱允炆为皇帝的朱元璋做错了吗?

朱元璋立朱允炆没错,但是朱元璋看错了朱允炆。

首先,我们分析朱元璋是个什么样的人?朱元璋由于童年的经历,特别重视亲情。他为明帝国创立的政治框架,是以周朝封建宗法制为模板,嫡长子继承制,"立嫡以长不以贤,立子以贵不以长",同时分封诸王为藩王,小宗屏卫大宗,以实现明朝长治久安。

朱标去世后,当时最长的儿子是秦王,但是秦王不成器,不得朱元璋喜欢。三子晋王和四子燕王倒是得朱元璋信赖,但根据朱元璋定的宗法制,不能越过秦王立三子或四子,所以,儿子辈儿的都被排除在外。

其次,孙子辈儿有资格的就是朱允炆和朱允熥。朱允熥是朱标嫡次子,母亲常妃,是朱标原配太子妃。外祖父是常遇春,当时最负盛名的名将蓝玉是常遇春的小舅子,因此,朱允熥的外戚都是军功贵族,实力强大。

朱允炆的母亲是常妃病逝后的继太子妃,因此,朱允炆最初是庶子,在母亲成为太子妃后,才成为嫡子。他的母亲吕氏,是太常寺卿吕本之女,文官之后。因此可见朱允炆母族势力浅薄。

朱元璋弃朱允熥而选择朱允炆我认为主要有以下四点考虑:

一、朱允熥当时尚年幼,如果继位,不一定能够镇得住他的外戚。当时隋文帝杨坚殷鉴不远,朱元璋也不愿重蹈覆辙。

二、朱元璋认为朱允炆纯孝,友爱兄弟,性格醇厚。朱标生病时,朱允炆小心侍候,昼夜不离开一步。朱允炆性情温文尔雅,以宽大著称。朱允炆曾向太祖请求修改《大明律》中七十三条过分严苛的条文,深得人心。

三、朱允炆母亲毕竟已经是太子妃,朱允炆从礼法上来讲,说他是嫡子,也能说的过去。

四、朱元璋施政严苛,治国刚猛,晚年时他也意识到了这一点,因此朱允炆一贯的表现比较符合他的政治期望。

因此,朱元璋最后选择了朱允炆,这是他在经过诸多考虑后作出的最优选择。

最后,朱元璋什么都想到了,就是没想到朱允炆是假仁厚,真蠢!中国几千年历史,从秦至元,从来没有一个藩王能够造反中央成功。以朱允炆所拥有的优势,收拾朱棣简直就像特种兵打小孩,结果特种兵自己躺在地上被小孩一剑封喉了,也是历史奇葩!

大家好,我是“风雨的学习号”,如果大家感觉我写的有道理,请关注我吧!

你觉得朱标死后,立朱允炆为皇帝的朱元璋做错了吗?

其实吧朱元璋是动过心思要立朱棣做皇帝的,原因也很简单,那就是朱棣和朱元璋很像也是威武雄壮杀伐果断的人。

只不过在后来被人给否了,而否的人是刘三吾。

刘三吾(1313-1400),初名昆,后改如步,以字行,自号坦坦翁。湖南茶陵人。仕元为广西静江路副提举。入明后,于洪武十八年(1385)以茹瑺荐授左赞善,累迁翰林学士。刊定三科取士法,为御制《大诰》、《洪范注》作序。三十年主考会试,以会试多中南人,坐罪戍边。建文初召还。不久即卒。

刘三吾,这个人吧在中国历史上名声不显,但是做的事情确实惊天动地,要不是他阻止估计也不会有啥靖难之役,也不会有什么迁都北京,朵颜三卫自立这样的事情发生。

当时情况是这样的,太子朱标死后,朱元璋为继承人的问题发愁不已于是询问众臣的意见,并且表露出了立朱棣做太子的心思,这个时候很多了解朱元璋性格的大臣那是屁都不敢放一个,原因很简单啊,朱元璋做的事情基本没有商量的必要,都是决定。

唯一反对的就是这个刘三吾,他说:陛下如果将燕王朱棣单独立出来作为皇帝,那么那么多皇子会怎么想?他们不会有异心吗?这是动乱之源啊。何况太子还有儿子,是天然的皇位继承人,你将它置于何处?

一听这话,朱元璋也郁闷了,后来想想,这个道理貌似也成立,自己亲自定下的嫡长子继承制度,还没施行就被自己一巴掌打倒,这于情于理都说不过去啊。于是他就打消了这个念头,

很多人都说,这个事情是后来朱棣为了名正言顺继承位置,上位之后修改史书的结果,其实吧,也有可能但是可能性不大,因为时间太短了,当事人那么多,这样的事情瞒不住改不了,脱了裤子放屁不是多此一举吗?

那么朱元璋最后为何立朱允炆就值得深入探究了。

首先当然是不能自己掌自己嘴巴啊。

朱元璋在位时候,规定了大明王朝的一切制度,继承人制度就是他规定,封王制度也是他规定的,在朱元璋的帝国政治框架之下。是以周朝法理为根本思路,一嫡长子继承制度为帝国继承制度,并且还施行分封制度,让多个皇子在封地而且都是在帝国边疆,比如燕王朱棣在北边防范蒙古,宁王朱权在西北也是如此。

那么最终目的当然是为了以小宗屏藩大宗,维护统治稳定,实现明朝长治久安。如果贸然立朱棣,则这样的制度就毫无施行的根基,最后会引发内乱进而威胁整个帝国,这个影响太大。而且朱允炆本身也不算是个废材,他被立为皇太孙的时候,已经十六岁了,在古代都是成年人了,在朱元璋看来,我既然可以培养一个世上独一无二的太子,那么在培养一个独一无二的皇太孙又有什么不可能的吗?

于是他就让朱允炆在他身边听政,言传身教让朱允炆学习政治,学子治国,然后还将一切隐患都杀掉,比如杀掉蓝玉就是为了皇太孙的地位稳固。

而他这样做的根本原因不过是他也在自我反省,他反省的关键点就是,自己太厉害太强势,治国太严厉,是不是要转变一下帝国的风格。

太过严厉的自己,将所有人都压制了,这个时候还来一个和自己风格一样的朱棣,会不会起反效果,于是朱允炆因为性格还有做派也深得朱元璋的厚爱。只是他唯一没有想到的就是,他期望中的父慈子孝,儿孙团结在他死后成为动乱的元凶,而他寄予厚望的接班人朱允炆,居然成了一个被文官集团忽悠到毫无主见的懦弱之人。这样的人那有能力肩挑帝国大任。

一顿蛊惑,就下令消藩,手段还特别差劲,毫无政治斗争经验,也毫无怀柔。面对这样的局面,藩王不反才是有鬼了。

选择朱允炆,朱元璋这个事情做的没错,但是朱允炆让他失望了这个也是事实。只能说所托非人。自己儿子朱标死太早吧!

你觉得朱标死后,立朱允炆为皇帝的朱元璋做错了吗?

朱标英年早逝,让朱元璋悲痛万分,可又有什么办法呢!天妒英才。其实比朱标去世更头痛的事是让谁来接任太子。朱标的弟弟按顺序排2分别为老二秦王朱樉、老三晋王朱棡和老四燕王朱棣。老二秦王经常犯错,朱标在世时经常护着他,但朱元璋实在是不喜欢他,因此根本不会考虑他做接班人。老三晋王有才无德,曾被朱元璋训斥,后改正,变得低调。老四燕王能文能武,但杀气太重,朱元璋不是没有考虑朱棣,只是在最后决策时放弃了燕王朱棣。

朱标因突发疾病于1392年5月份去世,享年38岁,此时的朱元璋已经65岁啦,朱标的儿子朱允炆16岁,燕王朱棣33岁。历经沧桑的朱元璋感觉到从未有过的凄凉,丧子的悲痛让他一病不起,大明该何去何从,他无法判断谁可以让大明万年。16岁的朱允炆倒也乖巧懂事,天天在病榻前伺候爷爷朱元璋,这多少让朱元璋感到一丝安慰,在朝夕相处的日子里,朱元璋慢慢发现了朱标的影子,朱允炆的身上有很多朱标的优点,仁厚、聪明、孝顺等。于是一个念头在

朱标是1392年5月份去世的,朱元璋在9月份就立了朱允炆为皇太孙,确立了他的继承地位。也有不少人认为,朱允炆是在为父亲朱标守孝三年后,朱元璋才确定他的继承地位的,关于这个时间问题,我觉得1392年9月份更加准确,因为朱元璋此时已经65岁了,在那个年代算是高寿啦!他也知道来日不多,于是当机立断,决定接班人选,也符合朱元璋的性格,同时朱元璋还要为朱允炆顺利继位扫清障碍。

确定了继承地位后,朱元璋马上着手让朱允炆参与朝政的管理,在朱元璋的指点下批各类奏折。朱允炆在处理各类案件时,也像其父亲一样以宽仁为理念。同时他还向朱元璋建议废除苛律,这也得到了朱元璋的认可。可见杀人不眨眼的朱元璋,在晚年也有醒悟。朱允炆的行为赢得极好的口碑,也得到了大臣们的拥戴。朱元璋走的第一步效果明显。

接下来朱元璋要为朱允炆做的就是扫清障碍,朱允炆毕竟年轻弱小,一旦自己不在啦,那些开国功臣肯定不拿朱允炆当回事。朱元璋要尽快处理这些事,因为留给他的时间不多,立竿见影的方法就是直接下手,首先倒霉的是胡惟庸和蓝玉,随后牵连一大片,也无需审理定罪,直接处理。冯胜、傅友德、王弼,李善长、宋濂等等,都惨遭不测。定点清除数万余人,冤不冤?肯定冤,但又能怪谁呢?怪只能怪这些人对朱允炆有威胁。因此朱元璋宁可背负骂名,也要下手。

朱元璋从最底层起步,经过努力,一步步登上权力的巅峰,这人能是一般人吗?肯定不是,我们不能用普通人的思维去思考朱元璋。他立朱允炆是经过深思熟虑的权衡之后做出的决定,我们不能因为后来朱棣造反,成功夺取了朱允炆的皇位,就说朱元璋做错了。

朱元璋是很喜欢朱棣,因为朱棣太像自己了,年轻不大时,朱元璋对朱棣有惺惺相惜的感觉。因此朱元璋在朱标去世之处,应该考虑过朱棣,但最后的决定是不行,也许正因为朱棣像自己,杀戮太重,不能以德服天下,明朝延续不了多久,这是朱元璋不愿要的结果。

再说朱棣上面还有秦王朱樉和晋王朱棡,如果朱元璋跳过他们,让老四朱棣入主东宫,老二和老三做何感想呢?手足相残在所难免,既然如此,朱允炆就成了理想的接班人。后来朱棣造反成功,一方面是运气,另一方面是因为朱允炆削藩操之过急。朱元璋选择朱允炆没有错,要说错就错在朱允炆太大意了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。