全国最大的帝陵都集中在陕西,你认为哪个是最大的?

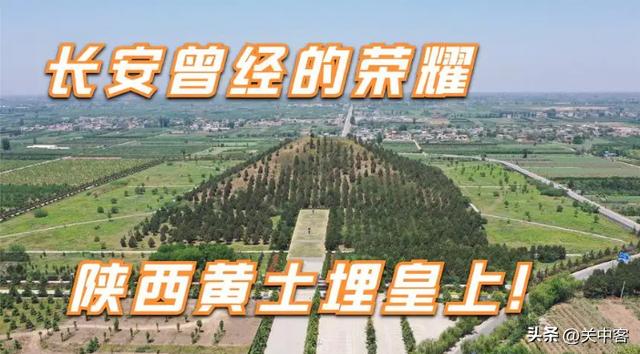

陕西古代的帝王陵,民间有“七十二陵”之说。经过考古调查,除了轩辕黄帝陵外,目前基本可以确定的帝王陵有39座。还有一些虽然未确定墓塚,但是经过历史文献和多方面考察确认应葬在陕西的帝王有39位。所以,葬在陕西的古代帝王应有79位,他们大都葬于关中渭河两岸的平原山谷之中。因此陕西关中地区,也被称为“东方帝王谷”。

如果单论规模,唐昭陵无疑是陕西古代帝王陵中最大的。唐昭陵是唐太宗李世民的陵寝,位于陕西礼泉县境内的九嵕山主峰之上。昭陵占地面积达34万亩,是世界上最大的皇家陵园。现已核实的陪葬墓多达193座,是世界上陪葬墓最多的帝王陵墓。陪葬昭陵的人物基本囊括了唐立国百年来所有的知名大臣、皇亲国戚和三品以上官员。比如我们熟知的秦琼、敬德、程咬金、魏征、房玄龄、徐楙功、李靖、长孙无忌等均在其中。陪葬昭陵的官员级别之高以及在历史上知名度也为中国之最。从唐贞观十年(公元636年)文德皇后长孙氏首葬昭陵开始,到唐玄宗开元二十九年(公元741年),唐昭陵的建设持续了107年之久。

唐太宗李世民之所以选择九嵕山作为自己的长眠之地,是基于两个原因:第一,不愿劳民伤财。唐太宗最初是想完全效仿汉高祖刘邦的长陵来规划自己的陵寝,务从丰厚,但是遭到了秘书监虞世南的反对。精通经史的虞世南认为,汉代帝陵的形制即劳费民力,又让盗贼惦记。所以汉代帝陵大都被盗,实在是百害而无一利。虞世南建议唐太宗向尧帝学习,因山为陵,陵内不藏金玉,并在陵外立碑予以说明。最终,唐太宗采纳了虞世南“以山为陵”的建议。

第二,唐太宗选择九嵕山是基于风水的原因。中国古代陵墓的堪舆风水之说,经过历代堪舆大师的不断完善,到了南北朝时基本形成了一套评定风水好坏的理论。九嵕山虎踞渭北,南隔关中平原,与太白山、终南山诸峰遥相对峙;九嵕山东西两侧,层峦起伏,亘及平野。主峰周围均匀地分布着九道山梁,将主峰高高拱举。九嵕山满足了堪舆家认为帝王陵墓应具备的所有条件。自唐以来,堪舆家普遍认为昭陵的风水为中国历代帝陵之最佳者。

唐贞观十年(公元636年)7月28日,长孙皇后崩逝于长安太极宫立政殿,终年三十六岁,临终之时遗言薄葬。唐太宗遵照长孙皇后的遗言,把她临时安厝在九嵕山新凿之石窟,陵名昭陵。同时也将昭陵作为自己的归宿之地,百年之后与长孙皇后合葬于此。

昭陵自唐贞观十年(公元636年)首葬长孙皇后起,便开始了大规模的营建工程。负责昭陵营建工程的是出身于工程世家,先后担任唐朝将作大匠的阎立德、阎立本兄弟。他们设计的昭陵平面布局,既不同于秦汉以来的坐西向东,也不是南北朝时期“潜葬”之制,而是仿照唐长安城的建制设计。长安城由宫城、皇城和外廓城组成,宫城位于全城北部的中央位置,是皇帝起居的地方;皇城在宫城之南,为百官衙署;外郭城由东、西、南三面拱卫着皇城和宫城,是居民区。昭陵的陵寝居于陵园最北部的九嵕山主峰,相当于长安城中的宫城。

昭陵的陵寝地下就是玄宫,凿建于九嵕山主峰南坡的山腰间,距主峰顶部80余米。据《唐会要》记载,从埏道(墓道)至元宫(墓室)深约75丈(250米),前后安置五道石门。因地宫四周山势陡峭凹凸不平,便沿山凿石架有栈道,以便往来。栈道绕山腰400多米,盘曲而上,直达元宫门。守灵的宫人们可以沿着栈道进入元宫,像平常在皇宫里一样来执行供养之仪。后来为了昭陵墓道的隐秘性,在大臣们的建议下,唐高宗李治下令拆除了所有栈道。至此,昭陵的陵寝高悬,始与外界隔绝,形成了“郁葱佳气望嵕山,百丈丹梯邈莫攀”的绝境。

昭陵栈道及玄宫示意图

昭陵除了在九嵕山主峰内建有地宫外,还围绕周围建成了规模宏大的建筑群。昭陵的陵山主体建筑除了玄宫外,还有陵山南麓的朱雀门(南司马门)和献殿建筑群,朱雀门外有双阙,门内的献殿是供前往陵山朝拜、祭献的地方;陵山北麓的玄武门(北司马门)和祭坛(北司马院)建筑群,玄武门外是北阙台,门内是北司马院。这里是当年举行重大祭奠仪式的地方,闻名中外的“昭陵六骏”和“十四国蕃君长石刻像”就列置于此;陵山东侧青龙门和西侧白虎门及垣墙角阙建筑群,昭陵的陵山由垣墙环绕,垣墙的四隅建有角楼,四面正中开有四门,南朱雀门,北玄武门,东青龙门,西白虎门。

昭陵北司马门建筑复原图

在陵山的西南面,还有寝宫建筑群。寝宫里供奉着唐太宗与文德皇后的遗像和生前所用衣物,以便前来祭拜的皇室贵胄以及官员们进行瞻仰膜拜。这里还修筑了大量的房屋,守陵的官员、军队以及宫人们就居住在这里。寝宫建筑群后因遭遇大火而焚毁严重,于是搬迁至距陵山9公里的瑶台寺左侧,称为“下宫”。据文献记载,唐德宗贞元十四年(公元798年)修葺过的寝宫建筑群有房屋378间。

昭陵寝宫复原图

昭陵的陪葬制沿袭了汉代制度,把皇陵内富余之地赐给亲属、功臣、将相陪葬,并赐给东园秘器。唐太宗首葬长孙皇后于昭陵后,即于第二年二月制定了《九嵕山卜陵诏》,除明确规定把昭陵作为自己和皇后的陵寝外,还号召文武大臣及皇亲国戚死后陪葬昭陵。之后,还下发补充诏书,允许子孙从父祖而葬昭陵。在唐太宗的号召下,朝中的文武大臣和皇亲国戚都以陪葬昭陵为荣。从唐贞观年间开始,直至唐开元年间,有数百位显赫人物陪葬昭陵,从而形成了一个庞大的帝王陵园。这些陪葬墓以陵山主峰为轴心,向正南、西南、东南方向辐射成折扇形,犹如群星拱卫北辰一样拱卫着昭陵,恰似长安城的布局一样,帝王居住的大内居北,朝臣贵戚的府邸在南,象征着君主专制帝王至高无上的权力。

昭陵陪葬墓示意图

昭陵的陪葬墓也有等级之分,靠近陵山的陪葬者地位尊宠,而陪葬山下者的地位则较次之。唐太宗的宠妃以及嫡出的公主基本陪葬在靠近陵山的地方,比如韦贵妃墓,唐太宗嫡出的长乐、新城、城阳三位公主的陵墓。还有三位大臣享受了这种礼遇,分别是魏征墓、阿史那思摩(李思摩)墓和阿史那社尔墓。魏征是贞观良相,唐太宗的宠臣,阿史那思摩和阿史那社尔都是郡王爵位,他们也是北方突厥民族入唐为官者的代表人物。庶出的公主、王子和文武大臣大多陪葬在山下平原地带。

陪葬墓的规格从高到低也分为五类,规格最高的是以山为墓,享受最高礼遇的有魏征和韦贵妃;其次是封土为覆斗形的墓葬,唐太宗嫡出的三位公主就是这类墓葬形制;再次是封土为冢象山型,就是把坟墓的封土堆成连绵不断的山形,或者墓塚封土为普通圆锥形,但却明文规定它为象山形。这样的墓葬已经发现四座,分别是李靖墓、李绩(徐懋功)墓、阿史那思摩墓和阿史那社尔墓;第四种墓葬形制是封土为圆锥体型,这类墓葬在昭陵陪葬墓中占绝大多数;第五种是不起封土的墓葬,昭陵陪葬墓中,除了初唐功臣高士廉葬仪特别隆重却不起封土外,其他不起封土的墓葬一般规格极低,通常为等进妃嫔和宫女采用这种坟墓形式。

从唐代开始, 历代的帝王都会委派官员代表朝廷前去祭祀昭陵。历代的祭陵碑都立于昭陵北麓北司马院内,而不是昭陵南麓的献殿前。这主要是因为献殿所在的位置空间狭小,道路崎岖,搬运石料不方便。所以陵山北麓的北司马院就成了祭祀的最佳选择。逐渐人们习惯把北司马院称为“祭坛”。

昭陵北司马门复原图

昭陵目前可确认的历代帝王祭陵碑有30余通,其中最早的祭陵碑是唐肃宗平定“安史之乱”后所立,其次是明洪武四年明太祖朱元璋派员所立的“御制祝文”碑。在30余通祭陵碑中,立碑最多的是清代康熙皇帝,至少有7通,其次是清代乾隆皇帝,至少在3通以上。在中国古代帝王陵墓当中,唯昭陵在其以后形成了“祭坛”。 这说明,唐太宗及其昭陵,对后世具有巨大的吸引力、凝聚力和感召力。

千百年来,文人墨客对唐昭陵可谓是魂牵梦萦。他们关心的不是唐太宗这位盛世帝王陵寝的规模有多宏伟,他们惦念的是相传陪葬于昭陵的书法珍品《兰亭序》。有人认为唐昭陵早已被五代时期的温韬所盗掘,《兰亭序》也随之湮灭于历史之中;也有人认为,温韬盗掘昭陵的可能性不大,《兰亭序》很有可能还在。唐昭陵是否被盗,《兰亭序》究竟在哪里的疑问,多年来一直是前来唐昭陵参观的游客颇感兴趣并常常问及的问题。

在史料中,无论是《旧五代史·温韬传》中,还是《新五代史·温韬传》中,都记载了温韬盗掘唐陵的事情,《宋会要》里也有昭陵被盗的记载。北宋建立后,宋太祖赵匡胤决定修葺前代帝王的陵墓,于是诏令全国各州县检查辖区内历代帝王陵寝的存废情况。最终得到的结果有28座帝王陵墓在战乱中被盗掘,位于陕西关中地区的十八座唐陵中,有12座被盗掘,其中就包括唐昭陵。

但是也有部分学者提出不同意见,他们认为五代的温韬盗掘唐昭陵的可能性不大。温韬当时担任耀州和裕州节度使,掌管义胜军。新、旧《五代史·温韬传》中只提到温韬盗掘了自己辖区内的唐陵,而温韬的势力范围只涉及到今天的三原县、泾阳县北部及富平县西北这一带。乾陵所在的乾县以及昭陵所在的礼泉县都是李茂贞的地盘。虽然温韬名义上是李茂贞的义子,但是二人各怀鬼胎,并不和睦。因此,温韬不可能率军在李茂贞的地盘来大肆盗掘皇陵。他们认为,温韬只是盗掘了自己辖区内的唐陵,而不在他辖区内的乾陵和昭陵没有被盗掘。如果温韬真盗掘了昭陵,那么从昭陵盗掘的文物自然要变现充作军饷。但是迄今为止,史料中还没有从昭陵中盗掘出文物在市面流通过的记载。

昭陵地宫究竟有没有被盗,一直存在争议,但是昭陵的地面文物被盗却是不争的事实。原本立于昭陵陵山北麓北司马院内的“昭陵六骏”石刻,其中的“飒露紫”和“拳毛騧”两石刻在1914年时被盗,辗转于文物贩子之手,最后流失海外,后入藏美国宾夕法尼亚大学博物馆。其余四块六骏石刻也曾被打碎装箱,盗运时被截获,现陈列在西安碑林博物馆。

唐昭陵的地面建筑虽然已经毁灭殆尽,陵园又在历代的战乱中遭到破坏,但昭陵陵区内还遍布着丰富的古迹遗存。我国最早出土的唐三彩及中国最古老的一顶帽子实物就陈列在唐昭陵博物馆内。昭陵博物馆内的碑石陈列室是中国唐代碑林之最。它们不仅展现了当年的贞观遗风,还是初唐走向盛唐的实物见证。

全国最大的帝陵都集中在陕西,你认为哪个是最大的?

陕西自古埋皇上,周、秦、西汉、隋、唐所有的皇上都埋在陕西,加之每个朝代的重臣,可以说你能叫上来的这些朝代的“政界名人”全部在,什么李靖,秦琼,敬德,魏征,诸葛亮,上官婉儿,司马相如,霍去病,魏青,霍光,窦婴,公孙贺,萧何,房玄龄,杜如晦,董仲舒,周亚夫,冯奉世,赵飞燕,杨玉环……太多太多了,从整个陵墓规模大小来定,绝对是李世民的昭陵是规模最大的,昭陵是世界上最大的皇家陵园,陪葬墓达200多座,昭陵所在的九嵕山的山头上基本都是陪葬墓,下边平原上的烟霞镇上还有很多陪葬墓,比如敬德墓,秦琼墓。另外,从已大致了解的情况定,也就是从埋葬的丰富程度和完成度上来说,肯定是武则天和李治的合葬陵——乾陵。另外,还有一个很厉害的陵,就是汉武帝刘彻的茂陵,可惜汉末时被起义军所盗,这个陵不盗应该不会比乾陵的遗存差!至于秦始皇的,由于秦代国力和处于鼎盛时期的汉武帝时期和唐朝鼎盛期的武则天时期无法相比,所以,应该排在这几座陵之后。

全国最大的帝陵都集中在陕西,你认为哪个是最大的?

陕西省地下皇陵的数量和规模的确堪称全国之最。“文武周公葬于毕,”毕就是毕原,位于咸阳县(对不起,现在应该是大城市了)之城北高塬上。秦始皇陵雄峙于西安市临潼区骊山脚下。汉陵造址位于西安的共有十一陵,如武帝之茂陵。唐陵集群也在西安附近的各县,共有十八陵(注一);如唐太宗昭陵在礼泉县东北五十里的九嵕山,乾陵是唐高宗李治和武则天的合葬墓,位于西安市西边约100KM的梁山北峰上。这些雄伟壮观的陵墓形制各异,仅就规模来说,谁是最大的呢?我的回答是一一唐太宗的昭陵规模最大!

寂寞天上月 无言大唐梦(唐太宗昭陵)

八百里秦川,渭水古道烟尘绝;西风残照汉唐陵阙!

昭陵位于泾河与渭河之间的礼泉县九嵕山,庞大的陵墓集群中的石兽翁仲方阵犹如大仪斡运,东南朝汉陵。

秦始皇陵是中国目前最大的人工封土堆,用坟、丘、冢不足以表现其大,于是用“陵”称呼。覆斗型,最大边长345x350x76。72万人历经30余年完成。

千年以后,唐太宗李世民及其父李渊一统江山,开启盛世大幕,雄心勃勃的帝国需要豪华的大葬彰显盛世实力。

但是,近在咫尺秦皇汉武的陵墓已经壮观到无以复加,长安“大明宫廷”的统治者们还能超越吗?

新落成的含元殿重檐下,夜深人静时的李世民静静地听着秋雨的声音,感叹时光荏苒岁月如梭:“而今听雨僧庐下,鬓己星星也。悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。”

长孙皇后的离世,使两鬓斑白的李世民在哀伤之余,决定了陵寝的选择地就是泾河与渭河之间的九嵕山,当年李世民征战沙场之际,经常路过这里,当了皇帝后,也经常与长孙皇后在此狩猎。

贞观十年(636),长孙皇后去世后,唐太宗开始营建昭陵,历时13年方才完成。

以山为陵 国力彰显(唐陵内部剖示图)

长孙皇后的遗言是:“因山而葬,俭薄送终”,秘书监的虞世南也劝李世民,“自古以来,......无不掘之墓。”

不过李世民另有考虑,面对秦皇汉武的雄伟陵墓,大唐盛世决不甘落后,而以山为陵,也是李世民的首创。

九嵕山高达千米,悬绝百仞。于是由山下修木栈道上山,在山腰开凿墓道直达地宫。项目总监由画家阎立本兄弟负责。

《唐会要》载:昭陵“因九嵕层峰,凿山南面,深七十五丈,为玄宫。缘山傍岩,架梁为栈道,悬绝百仞,绕山二百三十步,始达远宫门,顶上亦起游殿。”

埏道(墓道)至墓室230米,前后安置五道石门,规模宏大,墓道共用3000多块大方石条砌成,每块重达两吨,石与石之间用束腰形铁块互相铆连。

墓室内的情况,参照乾县懿德太子墓的实际布局,李世民停放棺槨的寑宫在墓道尽头的后室,东西两厢排列石床,石床上放置棺槨于巨大的石槨中,石槨尺寸约为:2.5x1.5x2(米)。石床精美,参考下图:

上图是出土于2000年西安北周安迦墓的石屏风和石床,这种式样的年代距离大唐仅有一、二百年,唐代的墓葬格式应该不会有大的变化,当然,唐太宗李世民的石床更为宽大,壮丽。

值得注意的是,石床按照惯例,放着许多石函,有的石函中还有铁匣,里面装满殉葬品,极其珍贵纸质珍品如前朝图书(档案)、钟王笔迹。

五代时的朱温据说进入了昭陵玄宫,里面壮丽的场景使他头晕眼花:“宫室制度闳丽,不异人间。”

究竟朱温盗陵的具体情况如何?历史记载不祥,建国后政府专门组织力量进行过考查,没有发现被盗痕迹,这个谜团引发关注,彻底解开秘密,只有进入地宫才能作出结论。

陵是一座城整座陵园周长60公里,占地面积约200平方公里,当年的地面建筑分布在昭陵周围,北面是祭台和玄武门,祭台南北长86.5米,东西宽53.5米,由五层台阶组成,每个台阶均有建筑,献殿残存面积约40平方米,在这青苔碧瓦堆中,发现了一件鸱尾,高达5米,底长1米,重150公斤。鸱尾是唐代宫廷建筑的标配,位于屋顶两端的装饰构件,形式如翻翘的鱼尾,左右各一,可想而知,地面建筑的高大壮观。

祭坛前面有14个少数民族酋长的石像,祭坛的庑殿陈放着世界闻名的浮雕石刻六骏。

这些雕塑是应突厥阿史那社尔的请求,是高宗皇帝派匠人打制成的少数民族酋长石像,立于昭陵。可惜毁于清朝乾隆年间。

昭陵六骏的图形出自阎立本之手,匠人们用高超的技艺完成了这些骏马形象,唐太宗在石屏一角题了赞美诗,除了其中的“飒露紫”和“拳毛䯄”现存美国宾夕法尼亚大学博物馆外,其余四骏保存在陕西省博物馆石刻艺术馆中。

李靖、程咬金、尉迟敬德、魏徵、房玄龄、温彦博等,还有皇子、公主、名臣、文人学士和兄弟民族将领188位,陪葬于主君陵前生死相随!所以我认为,无论从规模、地面建筑、装饰艺术,昭陵为陕西所有墓葬之最。

结语

尘埃落定,八百里秦川漫山皆白,月亮依然如故倾泻于世,倾泻在秦川八百里高塬上,陕西的黄土埋皇上!那大唐的繁华,历史的长叹,一个个在飞扬跋扈中零落成灰,化为泥土,变为一声叹息!

注一 另有两陵在洛阳、菏泽。

全国最大的帝陵都集中在陕西,你认为哪个是最大的?

陕西渭河两岸分布着秦,西汉,北周,隋,唐等多个朝代的帝陵。

秦陵中始皇帝陵自为魁首。

若以陵园和陵邑面积论大小,西汉武帝刘彻的茂陵在西汉诸陵中当属最大。

若以从葬坑数量多少论大小,武帝之子刘弗陵的平陵则葬坑密集。

若以陪葬亲臣多少论大小,高祖刘邦的长陵陪葬者众。

若以陵山封土论大小,武帝茂陵当然冠之。

北周诸陵目前仅发现了第三帝宇文邕的孝陵。

隋两陵中杨坚泰陵属第一。

唐十八陵在陕西,形胜最佳莫过于高武合葬的乾陵。

陪葬重臣最多的莫过于太宗昭陵。

地面石刻体最大的莫过于武则天之母杨氏的顺陵。

碑刻最为有影响的当属高宗李治和武则天合葬的乾陵。

陕西一直有七十二帝陵之说,现最少发现有八十一座。

全国最大的帝陵都集中在陕西,你认为哪个是最大的?

江南的才子北方的将,陕西的黄土埋皇上。

我们陕西是皇帝陵墓的聚集地,帝王陵总数多达82座。这些古代帝王陵绝大部分位于关中,主要集中在古都长安周边和渭河以北高原上。除中华民族的始祖轩辕黄帝、炎帝二陵外,还有春秋战国时代的秦景公、秦惠文王、秦昭襄王、秦孝文王、秦始皇、秦二世;西汉十一帝陵;十六国至北朝时前秦苻坚、西夏赫连勃勃、西魏元宝炬、北周武帝宇文邕各一陵;隋文帝杨坚一陵;唐十八陵等等。但由于战争等人为因素或者自然灾害的影响,地面上的建筑几乎都不复存在。就是隐藏在地下的陵墓群,也被盗墓贼纷繁光顾,十墓九空。虽然保存完整的陵墓数量少之又少,但就其历史价值来说,仍然弥足珍贵。

这些陵墓主要分为两大类,一类是有内外城,城垣建筑。如秦始皇帝陵、汉武帝茂陵;另一类是没有城垣建筑,直接依山而建,如:九嵕山的太宗昭陵;乾县梁山的乾陵。

根据相关考古钻探资料,秦始皇陵封土占地面积24.9775万平方米,大约为374.67亩土地。陵园内城以内占地面积79.9526万平方米,约为1199.289亩,外城以内占地面积212.5764万平方米,约合3188.646亩。秦陵遗址公园是外城向外扩大20米的范围,占地面积是225.7333万平方米,约合3386亩土地。

西汉最大的帝陵要数汉武帝茂陵,陵园内城占地面积是23000平方米,约合34.5亩,如果考虑到内城墙以外的阙门范围,面积可达100多亩,只相当于秦始皇陵园面积的大约1/30,两者都不算陵园外的陪葬坑。

唐十八帝陵大多依山造陵,陵墓是直接建在山上,并且没有城垣建筑。如唐太宗的昭陵、唐高宗与武则天合葬的乾陵都是如此。所以与秦陵形制不同,难以比较。

所以说,秦始皇帝陵在古代城垣制的陵园中是规模最大的一座帝王陵园。以上是我的个人观点,有不妥之处,还望大家多多指教。如果大家喜欢我的话,欢迎大家关注我,你们的认可,是我创作的最大动力。

全国最大的帝陵都集中在陕西,你认为哪个是最大的?

首先说说题目本身的问题,全国最大的帝陵集中在陕西这个说法就有待商榷,主要是清代的帝陵规模也很大,而且地面建筑保存完好,尤其是清东陵和清西陵,和汉唐帝陵比起来也不为逊色。但陕西确实集中了大量重要的帝王陵墓,很多规模都很大,尤其是秦汉唐三个朝代。

西汉帝陵主要集中在渭河沿线,西汉11位皇帝的陵墓,除汉文帝刘恒霸陵和汉宣帝刘询杜陵位于渭河以南白鹿原北端及南郊的少陵塬上,其余九位均安葬在渭河北岸的咸阳塬上。西汉在关于封建社会各种典章制度逐渐完善,陵墓制度也基本建成。西起兴平市豆马村,东到咸阳区张家湾,依次是:汉武帝刘彻茂陵、汉昭帝刘弗陵平陵、汉成帝刘骜延陵、汉平帝刘衎康陵、汉元帝刘奭渭陵、汉哀帝刘欣义陵、汉惠帝刘盈安陵、汉高帝刘邦长陵、汉景帝刘启阳陵。其中茂陵和阳陵都比较大。

到了唐代,帝陵的分布范围要比汉代大一些,十八座皇帝的帝陵统称为关中十八陵,其中武则天和李治是算在一起的,他们分布在富平县、蒲城县、三原县、泾阳县、礼泉县、乾县六县。他们分别是献、昭、乾、定、桥、泰、建、元、崇、丰、景、光、庄、章、端、贞、简、靖十八座主要陵墓,还有周边众多的陪葬墓。其中的乾陵、昭陵都是规模比较大的。相比于西汉陵墓,唐代帝陵从唐太宗开始大部分采用因山而建,所以看起来气势更加恢弘。唐代陵墓的石刻也十分精彩,是陕西帝陵中的主要看点。

部分图片来自网络,侵删歉

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。