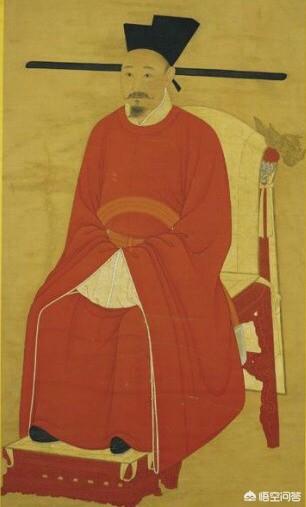

赵构一生揽权,为何在盛年禅位给宋孝宗?

谢邀!

南宋时期最初的三帝都有一个相似的结局,就是都不患象其他帝王一样死后进行权力交接,而是在生前就退居太上皇,这种现象在历史上极为罕见。

赵构由于在建的炎三年,即1129年,在杨州受到金兵追剿的惊吓,失去了生育能力,膝下唯一的儿子也突然夭折。于是,在赵氏宗嗣中择优优立储。这样,太祖赵匡胤的七世孙,时年七岁的赵眘被选中。也许定冥冥注定,当年赵光义从哥哥手中不太光彩地取得帝位,却又在一百多年后,无可奈何地还给太祖一脉。

绍兴三十一年「1161年」,金主撕毁协议,率师大举南侵。由于金国内部矛盾重重,加上南宋军民一心,致使金军溃败。赵构本想趁着小胜的机会再与金签一份和平协议,继续称臣,遭金世宗拒绝。让年过半百的赵构向三十多岁的完颜雍称叔皇帝,叫他情何以堪!于是赵构就萌生退位之意。

接下来,朝堂之上再起纷争。主战泒与主和泒势同水火,争论不休,让本已心力憔悴的赵构更加厌烦坐朝听政。这次与以往争论不同,金兵刚刚败回,南宋军民抗金热情高涨,纷纷要求北伐收复失地。秦桧已死,主和泒势力渐弱。既不想北上收复失地,又没有任何借口,在两泒激烈的争吵中,赵构终于决心禅位于赵眘,自己退居德寿宫。

1162年六月,赵构下诏退位,赵眘即位,即宋孝宗。二十五年后,赵构病逝,享年八十一岁,谥号“宪孝皇帝”,庙号高宗。

赵构一生揽权,为何在盛年禅位给宋孝宗?

客观地说,宋高宋赵构并不是一个昏馈无能、贪图享乐的一个皇帝,这一点与现行的大众认知有很大的出入。相反,他是一个很有心机,有谋略、有手段、有作为的一个明君。北宋的灭亡赵构的责任极小,几乎完全可以忽略不计(东京被金军围攻时,新任的天下兵马大元帅赵构没有派军救援,但是赵构刚刚上任,手中兵力极其有限,根本不可冲破金军包圈,更不可能打败金军,自保尚且困难),南宋面对金国和金军采取的主和态度其实是主守,也是金强宋弱不利形势下的被动必然选择。这种主和也不是一味地妥协、退让,也有以军事手段回击的时候,如岳飞三次北伐、张浚在川陕的五路反攻、淮西之战、绍兴三十二年反攻河南,只是大多时候一边战争一边和谈,主战的态度不够明确、坚定和持久,又有以秦桧为代表的主和派权臣在文学作品中形象被艺术化演绎,导致民众产生一定的偏解。

赵构20岁在北宋新亡的艰难条件下即位,建立南宋,当时面临着极为严峻的形势,可谓百废待兴,赵构在位35年,经历了江南逃难、苗刘兵变、泛舟海上、富平之败、荆湘民变、淮西军变、与金议和、淮西大战、迎回徽宗、接回韦后、江淮大战等重大事件,基本有惊无险地渡过,在位其间,发行会子、开拓海外贸易、鼓励农桑,重视科举,南宋的经济得到长足恢复和发展,岁入每年由一千万贯增长到六千万贯,帮助宋朝渡过了最危险的时期,积蓄了富足的国力基础,消除了武将势大的隐患,培养了两位优秀的皇位继承人。

但是,在军事实力上宋朝虽然相较南宋初期有很大提高,但依然无法对金军形成优势,防守有余,进攻不足,赵构即位时提出的“收复中原,迎回二帝”的目标无法实现,1162年全线反击北撤途中的金军失利,统一无望,打败金军成为南宋和赵构一个不可能完成的梦想。

1162年反击金军失利后,赵构心生退意,加上他早年失子,在惊吓中失去生育能力,此后再无出,如今62岁已不可能再有儿子,于是断绝了念想,主动禅位给养子、皇太子赵昚(宋孝宗),让他接手国事,他从一旁协助,自己退居二线,但是依然掌握较大的朝政权力。赵构此时62岁,身体健康状况良好,他的精神状况不见得有多好,中原丢失、父兄北巡一直是他最大的结,对金国委屈求和成为他一个心病,如同宋太祖未收服北汉和燕云十六州。

宋朝皇帝寿命都不长,太祖50岁,太宗59岁,仁宗54岁,英宗36岁,哲宗25岁,神宗38岁,徽宗54岁,钦宗57岁,已经62岁的赵构认为自己也将命不久也,精力日衰,与其坐在皇位上眼看无法实现理想而备受折磨煎熬,不如主动禅位,赢得一个好名声,也能得到新皇敬重。

通过一次次与金军的交锋,赵构看到宋金双方势均力敌,谁也不能真正打败对方,他为此既感到无法改变局面(收复中原)而无奈懊恼,也为未来新皇保住江山多了几分信心。

宋朝民间一直流传着太祖死于其弟太宗阴谋的说法(斧声烛影),靖康之难后太宗一脉皇室仅有赵构一个,巧在赵构无子,皇位必是太祖之后,早在两年前赵昚就被立为太子,与其等到自己死后皇位易手,还遭人闲言碎语,不如主动禅让,归还皇位与太祖之后,以求心安。

至于其说赵构怕承担与金国议和的责任,我认为是不成立的,赵构在位时已经与金国两次签订和议,1161年完颜亮被杀,南侵金军失败,金国主动请求议和,条件比前两次改善很多,赵构若答应议和,声望无疑会更高,他会怕在胜利条件下再签一次有利于自己的和议吗?

当然,不排除赵构厌倦终日国事操劳,想退位享受清福的个人原因,前提是国家总体安全,太子已能独立处理国事。欢迎补充!

赵构一生揽权,为何在盛年禅位给宋孝宗?

因为宋高宗赵构和宋孝宗赵昚需要唱双簧。

以下是朝史暮想个人观点:

其实这个就牵扯到了南宋朝廷的战与和的问题。从当时南宋和金国的实力对比来说,宋军其实是很难与金军抗衡的。从国家的国际影响力来说,金国更是南宋无法比拟的。

这一点,南宋的皇帝其实是很清楚。在和平年代,宋高宗赵构甚至常年在杭州湾备着快船,24小时准备逃跑,可见当时南宋皇帝的心理压力。

而南宋皇帝们,是不相信自己大臣的。因为他们知道,金国要的是钱财,而自己的大臣很可能会要自己的江山和性命。整个宋朝,从北宋时期就开始以文制武,压制武将。

想想赵匡胤是怎么上台的,想想南北朝时期政权是如何频繁更迭的,你就会明白宋朝皇帝的担心不是不无道理的。所以南宋的皇帝对金国的态度,就是能速胜就速胜,不能速胜宁可偏安一隅也绝不能让武将军队派系做强做大,以致最后无法驾驭。

所以,南宋皇帝是怎么做的?一边高喊抗金北伐,一边派人与金国和谈。喊抗金,是为了凝聚人心;与金人和谈,是为了保住江山。

在南宋的朝廷里,当皇帝大喊抗金的时候,聪明的人就应该喊和谈。皇帝肯定会骂你,但是最后你会升官。比如秦侩。

但是南宋朝廷乱啊。主和派和主战派,那个争吵啊。什么事情都能上纲上线,牵扯到战和问题。而且面对金国的军事压力,也必须要保持一定数量规模的军队,对待武将,那是又要哄又要防。

南宋皇帝的做法是什么?太上皇和皇上的双簧执政。你看好了,从宋高宗开始,到宋孝宗,宋宁宗,宋广宗,南宋连着四个皇帝都是父子皇帝。老子扮演主和派,躲在深宫里。儿子扮演主战派,天天在朝堂上慷慨激昂。

所以,不论与金国的关系或紧或缓,朝廷内不论是主战派当政还是主和派说话,父子皇帝总有一个是可以代表当时状况的身份。南宋皇帝不好当吧,为了稳定朝局,连这招都用上了。由此也可见,南宋朝廷的派系斗争激烈和混乱。

现在可以理解为什么赵构要在盛年禅让了吧。

朝史暮想,希望我的回答对你有所帮助。

赵构一生揽权,为何在盛年禅位给宋孝宗?

因为其支持秦桧主政而诞生的绍兴议和只延续十年就被金国打脸不是运气好差点就灭国了,而且十年秦桧主政期间军政废弛人才凋零,整个南宋的经济军事还不如绍兴议和之前,所以金国南下势如破竹,而赵构作为皇帝有不可推卸的责任,加之赵构畏金如虎,所以让位给赵奢一可以挽回南宋朝局丢失的民心颜面,二其作为太上皇不再主政一旦再出现危局跑路会更加方便,所以赵构的传位从根本上来讲对南宋历史发展是具有一定的进步意义的。

赵构一生揽权,为何在盛年禅位给宋孝宗?

即使要与金议和,也可以不杀岳飞,最多罢了岳飞的官。为什么一定要杀岳飞?一方面是秦桧的努力:郾城大捷后,金人明白了只要岳飞在,不仅灭宋无望,甚至连已占据的土地也很可能丢掉,便通知秦桧“必杀岳飞,而后和可成”,就像长平之战时,秦人对付廉颇;北京保卫战时,皇太极对付袁崇焕,历史总是在重演。而据我分析,秦桧很像是金人放回来的奸细,秦桧自称是杀掉监视自己的金兵逃回来的,可是他却带着众多的家眷和大量金银财宝,怎么看也像是让金人送回来的。当然决定权在皇帝那里,更主要的是岳飞在有些事情上触怒第一件是:绍兴七年,由于高宗屡次出尔反尔,岳飞一怒上了庐山,撂挑子了,高宗认为岳飞在要挟自己,甚是恼怒,只是看到金人威胁尚在,岳飞还有利用价值,只得好言劝其下山。哪一个领导能容忍下属要挟自己?高宗当时便引用太祖的话“犯吾法者,唯有剑耳”,这已明显带有杀机。

第二件是:高宗三十岁时,岳飞建议高宗立储。高宗唯一的儿子在三岁时便夭折了,高宗本人在南逃时因过度惊吓引起性功能障碍(胆子确实不大),再也无法生育,这对一个男人来讲已是刻骨之痛,更何况对一国之君,而立之年的高宗当时还幻想着能治好自己的病,岳飞的建议一刀戳到了高宗的心上。历史上大臣因因参与立储之争而被杀的例子举不胜举,岳飞为人正直,一心为国,却不善保护自己。 不过让高宗下决心的却是岳飞“议迎二帝”,如果徽钦二帝回来了,高宗何以自处?明朝英宗和景帝之事就是明证。如果从常人心理上讲,高宗不想把父兄迎回来,不仅仅是自私,简直就是卑鄙!但从一个皇帝的角度来讲,却可以理解,但凡能长久当皇帝的人哪个不心狠手黑? 岳飞是个典型的光琢磨事,不琢磨人的人,这样的人在专制时代,如果碰上明君,可大展宏图,当然明君的忍耐程度也是有限的;如果遇上昏君,下场往往会很惨。岳飞死了,和议成了,高宗又是称臣,又是割地,又是进贡。作为交换条件高宗皇帝把徽宗的灵柩和生母韦太后迎了回来,据说徽宗棺椁里只有一段朽木,高宗也不敢打开看看;而韦太后在金国被一员金将占有了十五年,生有二子,高宗就想出一招,把自己母亲被俘的年龄由三十八改为四十八,想让大家知道太后是不可能给金人生孩子的。想起徽钦二帝被押北上时,受尽屈辱,金兵公然调戏皇后,离队小解的嫔妃遭到强暴。皇帝尚且如此,老百姓的遭遇可想而知。知耻而后勇,岳飞、韩世忠等一心抗金,百姓也是揭竿而起,可为何高宗皇帝的骨头总硬不起来呢?

当初金兵大举南侵,传言金将粘罕面貌很像宋太祖,说是赵匡胤为赵光义所害,今化为金人来报仇,高宗可能是心虚,从太祖后裔中选了两人养在后宫,这便是赵瑗与赵璩。高宗四十九岁时,终于明白自己不可能生育了,高宗立储很是幽默:他本人很好色,便用女色来试探候选人。他赐给赵瑗与赵璩各十名宫女,赵璩是一个也没放过,赵瑗听人劝告,一个也没碰,数日后高宗派人检查,赵瑗的十个宫女依旧处子,高宗大悦,立赵瑗为皇子,就是后来的宋孝宗。高宗用这种荒唐的方式歪打正着地给南宋选了个比较好皇帝。 孝宗是南宋最想有所作为的皇帝。他即位第二个月,就为岳飞平反;他十分勤政,“事无巨细,概呈御览”,制定政策鼓励商业和对外贸易,使南宋社会经济迅速发展;军事上重用虞允文,大力整顿军队,积极准备北伐。不过孝宗的命运却不好:对外恰逢金世宗统治,金国政治清明,战备严谨,无懈可击;对内那个禅位的高宗皇帝并没有不问朝政,颐养天年,而是多方掣肘,坚决反对北伐。高宗身体还是出奇得好,活了八十一岁,孝宗在位二十七年,有二十五年受太上皇制约。

后人叹道:“”高宗之朝,有恢复之臣,而无恢复之君;孝宗之朝,有恢复之君,而无恢复之臣。高宗一朝,文臣武将,人才济济,金人统治尚未稳定,有多次恢复河山的大好时机,而高宗却只求苟安;孝宗一朝,志在恢复,多方努力,却仅有一虞允文也中道去世。历史就是历史,总不能如人意。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。