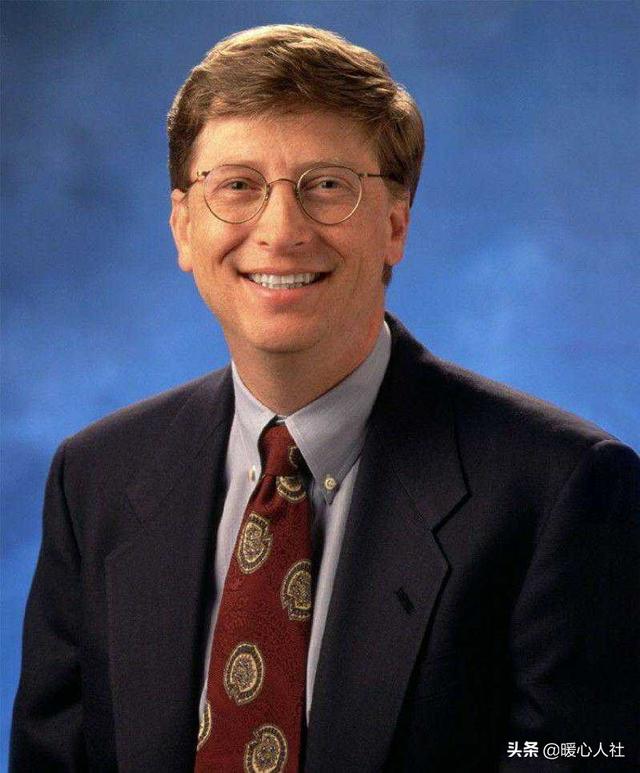

怎么看待比尔盖茨这次疫情捐助我国一亿美元?

真的很感谢比尔盖茨。

1月27日,武汉疫情爆发的时候,盖茨基金会就宣布提供500万美元赠款,用于支援抗击新冠肺炎疫情。之后,承诺投入最高1亿美元赠款,其中一部分用于直接帮助中国加速在药物、疫苗及诊断方法研发等方面的工作。

盖茨的基金会,叫做比尔及梅琳达·盖茨基金会,英文名字是Bill & Melinda Gates Foundation。这主要是比尔盖茨夫妇捐助的,是全球最大的慈善基金会。基金会的总资产大约300亿美元,每年必须捐赠其全部财产的5%,至少多于10亿美元。

其主要投资项目是健康、教育、图书馆和美国西北部建设。在健康方面,主要致力于致力于缩小富国和穷国在卫生保健方面的差距,挽救生命。重点领域为传染病、HIV/艾滋病及肺结核、生育保健及儿童保健、全球性卫生保健活动。

主要捐赠项目:2005年1月25日,基金会给予全球疫苗与免疫联盟7.5亿美元的捐赠。

2003年12月9日给予Program for Appropriate Technology(PATH)的儿童疫苗计划2700万美元的捐赠,用于对Japanese encephalitis的免疫工作。

捐赠10亿美元为美国少数民族的学生作为大学奖学金。

2000年10月捐赠2.1亿美元以帮助留学生就读英国牛津大学。每年约100名学生获的基金会的资助。

2014年9月10日,为帮助西非国家抗击埃博拉疫情,基金会捐款5000万美元。

比尔&梅琳达·盖茨基金会对疫苗研究和发放是情有独钟的。2010年初,基金会在瑞士达沃斯世界经济论坛上承诺,今后10年将投入100亿美元用于疫苗研究和发放。

比尔和梅琳达盖茨基金会与中国的合作还是很多的2016年1月22日,清华大学校长邱勇在瑞士达沃斯与比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨签署合作备忘录,就双方在北京联合成立“全球健康药物研发中心(北京)”达成共识,这是该类研发中心首次在中国落地。

2019年,国家卫健委和盖茨基金会在结核病防治项目上已经合作10年,在10周年研讨会上,双方共同签署了《关于结核病防治合作的谅解备忘录》,在选择的省份推广新型的结核病综合防治模式。

比尔盖茨只有一个,我们似乎都没有他有钱。但是爱心是一样的,其他人只要结合自己的能力,为国家为社会作出贡献,一样值得称赞。不过仍然希望青年们努力,通过自己的奋斗早日实现财务自由,用自己的行动帮助使国家,帮助社会,帮助更多的人。

怎么看待比尔盖茨这次疫情捐助我国一亿美元?

一方有难八方支援,比尔盖茨就是一个慈善家。比尔盖茨曾宣布将个人名下的580亿美元捐献给基金会,

梅琳达·盖茨基金会宣布出资1亿美元,这1亿美金中的2千万美金交给世界卫生组织(WHO)、美国疾病控制和预防中心(CDC)、中国国家卫生健康委员会和中国疾病预防控制中心等疫情控制机构,以加强检疫、隔离和治疗工作。

1亿美元中的6000万美元,将用于疫苗开发、治疗和诊断,希望可以实现可持续控制和预防,防止病毒再次传播。

虽然本次1亿美元捐赠中国直接受益不多,比尔盖茨已经其成立的梅琳达·盖茨基金会已经多次为本次疾病捐款,上个月比尔盖茨已经捐款2000万美元,媒体统计比尔盖兹和他的妻子已经为中国治愈疫情捐款达到了1亿美元的额度。

得益于微软股票大涨,比尔盖茨已经是世界首富,个人资产大约是1300亿美元,按照目前的汇率大约是9100亿元人民币,比尔盖茨与夫人一起成立了一家梅琳达·盖茨基金会,20年来共捐赠了538亿美元,其中29%用在了全球健康项目。

比尔盖茨缘何向基金会捐赠全部资产,还是世界首富,这可能与美国慈善制度有关,美国法律只是要求基金会每年捐赠基金会5%的资产,其他也不会硬性规定,实际上基金会的财产依然是个人拥有,所以比尔盖茨持有的微软股份依然是个人资产。

怎么看待比尔盖茨这次疫情捐助我国一亿美元?

比尔盖茨是富豪当中做慈善最多的一个,2010年比尔盖茨和巴菲特一起发起了捐赠誓言,比尔盖茨承诺将问起大部分资产给慈善机构,盖茨是微软的创始人,曾经的世界首富,现在的财富也可以排名进入全球前三。

比尔盖茨和妻子从事慈善事业已经有20年的时间,他所成立的盖茨基金会,20年来共捐赠了538亿美元的,其中有30%的左右的资金用于全球的健康项目,早早在中国建立了中国工程院和中国研究院在中国扩展拓展业务,对我国的科技也做出了贡献。

本次比尔盖茨捐赠1亿美元支持武汉的肺炎治疗工作,值得我们国人感谢他,不像有的富人一毛不拔,世界各国的富人太多了,但是能够像比尔盖茨这么认真做慈善的很少,而且很多富豪对我国都是有敌意的,比尔盖茨不是这样的,比尔盖茨又在武汉遇到这么困难的情况下,捐赠1亿美给武汉的抗疫工作,非常难得,我个人非常感动和感谢!

怎么看待比尔盖茨这次疫情捐助我国一亿美元?

比尔盖茨是一个非常有爱心的人,而且对我国没有任何偏见,他是一个成功的企业家,也是一个受人尊敬的慈善家。

记得我上大学的时候,视窗操作系统才刚刚开始出现,那时候大家都感到很新鲜,也开始对比尔盖茨有所了解。

他18岁考入哈佛大学,但是一年之后却要退学,因此把他的父母愁坏了,这件事情我当时印象非常深刻,因为,他的父母做不通他的工作,不是和他对抗,而是去找心理医生,医生告诉盖茨的父母,父母和孩子之间的战争,胜利者永远是孩子,于是他的父母同意他辍学了。

更有意思的是,他的父母不但同意他辍学,还动员盖茨的同学辍学和他一起创业,这一点当时我对盖茨的父母感到很不理解,按照我们中国的传统,己所不欲,勿施于人,做父母的怎能这样呢。

众所周知,后来盖茨成功了,Windows系统很快取代了DOS,成为全球电脑的首选配置,我国计算机的发展也得益于比尔盖茨的windows系统,因为我们使用了很多廉价的操作系统,在这一点上比尔盖茨是非常宽容,否则,计算机在我国将很难普及,很多人可能终生也接触不到电脑。

通过上面的历史,我们可以看到比尔盖茨这个人心胸非常开阔,对世界怀有爱心,不计较个人得失,这次新冠病毒疫情,比尔盖茨捐出1亿美元,当然这个钱并不是直接捐给我国的,而是主要用于疫情防控和疫苗研发,因为疫情无国界,这是全世界人民都要面对的一个问题,也是所有人的不幸。

比尔盖茨的这次捐助,其中2000万美元用于世界卫生组织和美国疾控中心等机构,以资助前方检测和治疗;另外2000万美元用于加强对非洲和南亚高位人群的保护;剩余的6000万美元用于疫苗、治疗和诊断的长期发展,以实现可持续的控制和预防心血管病毒传播。

虽然这1亿美元的捐助并不只是针对中国,但是中国也会受惠于这笔资金,所以我们应该感谢比尔盖茨的爱心。

怎么看待比尔盖茨这次疫情捐助我国一亿美元?

此次我国公共安全事件中,有很多富豪做的非常温暖,让我们感受到他们的善意。有一些做的非常冷漠,我们来数一数。

比尔盖茨基金会是截止目前捐款数额最多的,捐款1亿美金,相当于7亿人民币。对我国抗疫表达了浓浓的援助之心,非常感谢他和他夫人名义的基金会。

同样法国首富也捐了1600万给我们用于抗疫,最近这几天李嘉诚谋定而动,捐了1亿人民币,日本首富孙正义虽然从阿里巴巴赚得盆满钵满,但可是一分钱没捐噢。同样视线转回国内,Soho老板潘石屹也是一分钱没捐,也没有任何发声,显得非常冷漠,而且他的儿子还怪话满满。在大灾大难之前,很容易就能看清楚一个人到底是一个什么样的人,未来还是否值得对他进行支持。

比尔盖茨至今为止还是美国第二大富豪,但是其2019年捐款额排行第一,慈善榜的第2名还没有他的一半多。同时它也是美国裸捐做慈善的重要标杆,在他辞任微软公司总裁之后,他将他的所有财产(共计900亿美元)都捐给了以他夫人名为名字的慈善基金会,没有单独财产留给子女。这是有着这样的人生信念,在一种程度上才能造就他创造了微软公司。

正因为他这种慷慨的举动,以及做慈善的信念,让比尔盖茨夫妇在慈善界的影响力非常大,在赚取财富的同时能够帮助到贫穷被疾病困扰的人们,他们的那种精神是值得学习的,每个人的善心都是一样,只是能力的大小不同,但是每个人都爱惜自己的身体,关爱他人,相信世界会变得更加的美好。

同样,那现在我国赚取财富,但是又不愿意回报财富给整个世界的人,早晚会被人认清楚的。例如从我国西北甘肃走出来的那位潘富豪,还有他那移民国外的夫人及孩子。要走就快走,别在我们的土地上待着。宁肯捐了几亿元到美国和英国的大学,就是为了让他的孩子可以读书,一切的想法都是为个人而存在。这样的人谁会喜欢?

怎么看待比尔盖茨这次疫情捐助我国一亿美元?

比尔盖茨身上有两个最为明显的符号,一个是曾经的首富,另一个是专注慈善的公益人。我们留意一下比尔盖茨和夫人从事慈善事业以来的活动就能看出,这是一对真心拥有纯洁公益之心的慈善家,不沽名钓誉,只想平平淡淡做点事儿。

我们在注意到比尔夫妇捐助一亿美元的同时,还不要忘记,在1月27日,在全国疫情刚刚进入一级状态的时候,他们夫妇就已经给中国捐助了500万美元的紧急善款。

近年来,全球公共卫生的积极倡导者和践行者成了比尔夫妇身上最常见的标签,他们把慈善的重心放在救治疾病和扶贫济困上,他们不但把钱捐给正在饱受疾病困扰的患者,而且还致力于医学和疾病研究,既助表还治根,同时还热衷于全球气候变化这个宏大主题。

比尔盖茨曾经讲过,自己的愿望是在有生之年,把艾滋病、疟疾和结核病彻底消灭,同时让每一个患者都能够得到及时的救治,这个希望虽然不可能实现,但他并没有停下捐献的步伐,从2000年成立基金会开始,比尔盖茨和夫人共同为世界捐助超过500亿美元。

可以说,在慈善界,比尔夫妇说第二,没人敢说第一,一个在商界执牛耳的大家,在慈善界同样树立了一座丰碑。在我们全力抗击疫情的关键时刻,感谢比尔夫妇的慷慨和爱心。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。