社保缴费为什么有高有低?

社保缴费为什么有高有低,缴费高对于大家来讲有什么好处?

确实有很多职工发现,大家参加社保很多人的缴费钱数和是不相同的。有的人高,有的人低。这是什么原因呢?

社保缴费钱数社保缴费是法定缴费,2019年1月起,国家的社会保险缴费逐渐移交税务部门。

社保缴费钱数等于缴费比例乘以缴费基数。

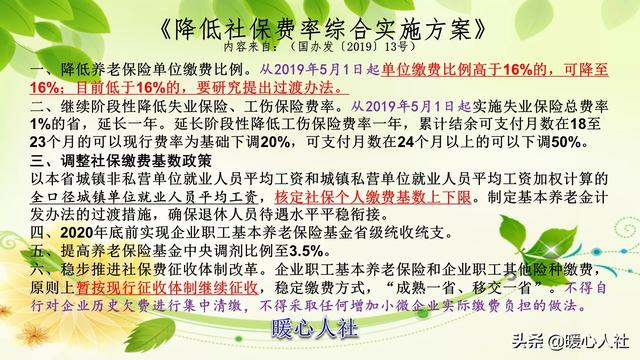

①缴费基数大家比较熟悉,一般又成为社保缴费的基础,国家规定缴费基数有上下限,在当地社会平均工资的60%~300%之间。过去的时候关于社会平均工资的口径各地是不同的,从2019年5月起统一启用全口径城镇就业人员在岗职工社会平均工资。

灵活就业人员可以自由选择缴费基数。毕竟灵活就业人员的收支情况只有个人知道,因此国家给他们权力,允许他们自己选择缴费基数。2019年5月,在《降低社会保险费率综合实施方案》中,国家明确可以在60%~300%的缴费基础之间任意选择。当然绝大多数灵活就业人员为了减轻个人负担,都是选择的60%最低缴费基数。

普通企业职工的缴费基数,并不是可以自由选择的。应当按照企业发给职工的工资总额月均值来确定,低于60%缴费基数下限的按照60%缴费,高于300%缴费基数上限的按照300%缴费。职工的工资总额实际上包含了年终奖、加班费在内的所有工资,而且是应发工资。所以,往往比大家理解的普通到手工资要高许多。

用人单位为了降低负担,往往给职工按照60%最低缴费基数缴费,这实际上是违法行为。劳动者可以向劳动监察等部门进行投诉维权。用人单位如果被维权补缴,实际上还要承担每日万分之五的滞纳金,实际上也不划算。随着国家执法部门监察力度的不断增强,企业的违法行为会越来越少。

②缴费比例。其实不要以为缴费比例是一样的,缴费比例还会有一定的差别。比如养老保险的缴费比例,过去的时候用人单位承担部分是13%~20%,医疗保险是6%~10%,相差是十分悬殊的。不过从2019年开始,国家将用人单位的企业负担部分统一调整至16%,职工本人承担缴费基数的8%。医疗保险职工本人承担缴费基数的2%,但是企业负担部分就不确定了,因为医疗保险还是各地实现统筹。

灵活就业人员缴费比例也跟在职职工不一样,养老保险缴费比例一般按照国家优惠的20%比例缴纳。

至于工伤、生育和失业保险,本身缴费钱数不多,各地的浮动和自由裁量更大。尤其是工伤保险,还会根据发生工伤的概率分为八类缴费标准。

缴费基数高低如何影响社保待遇?对于生育保险和失业保险来讲,缴费基数高低对于享受有关待遇并没有差异。

对于工伤保险,在领取一次性伤残补助金时,会按照本人的缴费基数计算。

对于医疗保险,一般划入个人账户的钱数是跟缴费基数。相关个人缴纳的部分全部进入个人账户,另外还有企业缴纳的一部分统筹部分也会划入个人账户。

以上的各项保险待遇缴费基数,实际上对待遇享受影响不大。影响最大的主要是养老保险。

养老保险的缴费基数直接决定了当年的缴费档次,也就是缴费指数。退休时平均缴费指数影响基础养老金,基础养老金是跟社会平均工资相挂钩的,非常重要。

养老保险待遇主要包括基础养老金和个人账户养老金两部分,个人账户的累计储存额和退休年龄确定的计发月数决定了个人账户养老金的高低。个人账户的累计储存额是按照缴费基数的8%每年划入的,因此缴费基数高低直接影响个人账户养老金高低。

综上所述,确实每一个人的缴费钱数都有可能不一样,但并不能说缴费钱数多了就会吃亏。国家在强制力保障的同时,也是在维护社会保险公平性的。

社保缴费为什么有高有低?

社保缴费为什么有高有低?这是非常正常的现象,因为每个人的缴费基数不一样,缴费指数不一样,所以有高有低就比较正常了,如果大家都一样,反而是不正常的。

第一,单位在岗职工因为缴费基数的差别而导致有高有低。作为单位的在岗职工,社保缴费是由用人单位和职工个人按照缴费比例来共同承担社保缴费的。用人单位是按照职工的工资总额来缴费,职工个人是按照个人的实际工资来缴纳的。虽然同在一个单位,即使是同岗位的职工,实际每月的工资也是不相同的。其实在一个单位内部,工资的差别也是非常巨大的。当你的工资水平低于当地的职工平均工资的60%,那么就只能按照当地职工平均工资的60%来缴纳,而不是按照本人的实际工资来缴纳;如果你本月的实际工资达到当地职工社会平均工资的100%,那就是按照本人实际工资的100%来缴纳;当你的工资高于当地职工社会平均工资的300%时,只能按照当地职工社会平均工资的300%来缴纳,而不会按照你的实际工资来缴纳,这就是社保缴费过程中的“保底和封顶”原则,其目的是缩小缴费的差距和今后养老金待遇的差距。

第二,灵活就业人员是因为缴费指数的差距而导致有高有低。灵活就业人员参加职工养老保险和医疗保险的,按道理只要在同一个社保统筹区内,每月缴纳社保费用应该完全一样的,因为都是按照当地统计部门公布的上一年度职工社会平均工资标准来作为缴费基数。但是很多地方的社保部门,为了照顾不同群体参保人员的实际情况,分别公布了缴费标准的上线、中线和下线,让大家可以根据自身的经济能力来进行选择。上线就是按照职工社会平均工资的300%来缴纳,中线就是按照职工社会平均工资的100%来缴纳,下线就是按照职工社会平均工资的60%来缴纳。选择不同的缴费标准,这个高和低的差异相差了5倍。

第三,社保缴费的高低决定了养老金水平的高低。社保缴费的高低,最终体现在养老金水平的高低上。在养老金的计算中,分为基础养老金和个人账户养老金两个部分。其中基础养老金主要和退休前一年职工的社会平均工资、平均缴费指数工资、缴费年限挂钩。比如退休时的职工社会平均工资为6000元,那么每缴费一年,不同的缴费指数获得基础养老金的基数是不一样的。比如按照60%缴费,每一年基础养老金的基数只有36元,按照100%缴费为60元,按照300%缴费为180元,这个差距是非常巨大的;个人账户养老金部分,缴费基数的高低,主要决定个人账户余额的高低,在同等缴费基数的前提下,缴费指数为300%的与缴费60%的人相比,个人账户余额的差距仍然是5倍,理论上个人账户养老金的差距也应该是5倍。

综上所述,社保缴费有高有低,是比较正常的现象,缴费的高低,是由于不同的缴费基数和缴费指数形成的结果,缴费高低的直接影响就是退休后养老金差距的扩大。社保缴费为什么有高有低?

社保缴费为什么有高有低?这与我国总体的政策环境有关。

企业与机关事业的工资形成与决定机制不同,职工之间的收入差距问题,必然通过社保缴费得以真实的反映。

除了单位不同,影响个人收入出现较大差异,导致社保缴费有高有低,也与特殊参保群体的政策选择有关。

很显然,总体参保政策环境的影响是巨大的。在此大的环境条件下,具体参保人员在职收入的高低多少,这才是造成社保缴费有高有低的最直接原因。

对于机关企事业参保人员来说,本人上年度的月平均工资收入,就是本人的社保缴费基数。不同参保人员的缴费基数不同,必然导致社保缴费有高有低。

灵活就业人员由于无单位,无上年工资收入作为参照系,他们的缴费工资基数,或者缴费挡位由个人自主选择,这个自愿选择又受本人经济状况所制约。灵活就业人员大多采取较低挡位参保缴费的居多一些。

总之,社保缴费有高有低,这是我国复杂国情的综合反映,是多维影响因素作用的结果。这从侧面说明推行社保广覆盖,实现全民参保的复杂性与艰巨性,以及制定政策的针对性与灵活性,那是多么的重要与不容易。这也是社保作为必需品,而非奢侈品的属性使然!

感谢阅读、关注并点赞!欢迎广大读者和网友朋友们批评指正。

社保缴费为什么有高有低?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,社保交费为什么有高有低呢?社保交费确实是有高档次的交费,也有低档次的交费,尤其是我们养老保险的交费,那么从60%~300%之间不同的缴费档次,都是可以任意的来选择的,那么选择比较适合于自己的缴费档次还是非常重要的。

一般情况下,我们企业的在职职工在选择社保交费的过程中,主要就是根据本人的实际收入来确定我们的社保交费。其次就是我们的实际收入如果说低于60%,或者说高于300%,那么就应该按照最低档次或者是最高档次来进行交费。

当然我们灵活就业人员在缴纳社保的过程中是可以自由选择的,从60%~300%之间都是可以任意和自由的选择,这一点是不受到任何的影响,而且按照10%的一个档次就可以来选择,每一年在交费之前都可以变换我们的缴费档次,所以说灵活就业人员相对来说在这个缴费档次方面是有很大的选择余地的。

感谢阅读,请加我的关注。

社保缴费为什么有高有低?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主您好,社保缴费的高低是从两个方面来区分的。一个方面就是不同的城市之间,它所对应的社会平均工资有所不同,因为这个社会平均工资就是我们的社保缴费基数,所以说就会造成社保缴费的不同,发达城市之间和普通城市之间可能会有一定的差距,那么这是很正常的。

所以这是为什么很多人在一线城市退休可能获得退休金的待遇,相对来说要比其他城市所获得退休那个待遇要高一些的一个主要原因。同时在一线城市生活的人,他的这个消费力购买力相对来说都是比较强的,所以说自己手里的钱实际上也并没有见到有多么厉害,只不过就是因为消费高,所以就促成了自己养老金高这样的一个问题。

还有一个就是不同的缴费指数,那么我们的缴费指数都是从60%~300%之间,可以任意的来选择,作为企业在职职工,那么自己的工资收入就是我们所对应的缴费指数,作为灵活就业的人员,那么在60%~300%之间都是可以任意的来选择的,每一年都可以自由的调整一次缴费指数。

感谢阅读,请加我的关注。

社保缴费为什么有高有低?

很简单,取决于公司愿意为你让出多少福利,有的公司是只为了应付,有的公司是真的为了留存员工而设立福利。[机智][机智][机智]

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。