现在不是鼓励生二胎吗?怎么自己交的社保反尔还报不了?

按照2015年修订的《人口与计划生育法》,“国家提倡一对夫妻生育两个子女”。所以,现在的二胎政策实际上叫做二孩政策。不过由于单胎的概率高达99%,人们也习惯上把“二孩政策”叫做“二胎政策”。提倡是有鼓励的意思,因此人们理解国家鼓励生育二胎也是有道理的。

可是,国家的二孩鼓励政策是比较有限的。国家正常的产假是98天,原先的时候晚育是有计划生育奖励假的,现在计划内生育的孩子都可以享受到这些假期了。

可是,产假期间的生育津贴是需要缴纳生育保险才可以享受的。在全国多数地区生育保险是不可以个人缴纳的,为什么呢?

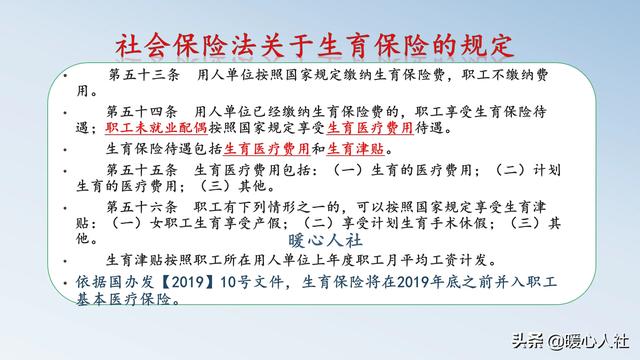

我们所谓的社保实际上是包含了基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险的五大保险。在社会保险法中,国家规定了灵活就业人员可以参加基本养老保险和医疗保险,自己承担全部的社会保险费用。

生育保险,是由企业(用人单位)全额缴纳。生育津贴的待遇水平,是按照企业缴费的平均缴费基数计算,而不是按照职工本人的缴费基数。

可最大的问题是,生育保险的参保是无性别的,必须强制参加,这样就能够增加了生育保险的资金筹集力度。可是,通过就业人员是自愿参保,如果给灵活就业人员放开生育保险,100%情况的是女同志参加,而男同志不参加。这样就会大大加剧生育保险基金的收支压力,这也是不公平的。

确实国家也考虑到灵活就业人员的实际,他们也需要生孩子,应该享受生育津贴待遇,弥补其生育期间的收入损失。为此国家在2017年试点了生育保险和医疗保险的合并,并在2019年下达任务要求在全国范围内全面推行生育保险和职工基本医疗保险的合并。

所以只要实现两种保险合并以后,未来灵活就业人员只要参加职工基本医疗保险,也可以享受职工的生育保险待遇了。

现在不是鼓励生二胎吗?怎么自己交的社保反尔还报不了?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,自己交的社保报不了生育保险是很正常的一个现象,这是因为我们自己去参加社保,那么只能够按照灵活就业的方式来参加社保,而且作为灵活就业的人员,只能够选择其中的职工养老保险和职工医疗保险来进行参保,实际上你并不能够参保生育保险,不过从明年开始,那么生育保险将要合并到我们职工医疗保险当中去,所以说作为灵活就业的参保人群,那么只要参加了职工医疗保险,都会享受到生育保险的待遇的,但是在今年很多地区还没有执行这样的一个政策。

所以你既然没有参保生育保险那么很明显就不能够享受到相应的报销待遇,所以说很正常这样的一个表现。除非是自己参加的生育保险,并且保证自己在生小孩之前连续不断的缴纳了一年的生育保险的费用,那么这种情况下才具备享受我们生育保险的报销待遇,除此之外,那么只能够自费来进行解决这个生小孩的问题了。

当然还有一种情形就是说,自己的爱人如果说缴纳了生育保险,那么是可以通过生育保险来报销,这个生产手术费用这个没有问题,但是不能够享受到生育津贴的待遇,因为生育津贴的待遇只是针对于生育本人所参保生育保险才可以享受到的,那么爱人参加的生育保险是无法享受生育津贴待遇的。

感谢阅读,请加我的关注。

现在不是鼓励生二胎吗?怎么自己交的社保反尔还报不了?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,现在不是鼓励生二胎吗?自己交的社保反而是报不了销,这是为什么?如果说你自己来缴纳社保,那么到目前为止,实际上生育保险还没有合并到职工医疗保险当中去,实际上到今年年底,也就是明年开始才统一的把这个职工医疗保险合并到生育保险当中去,所以说作为个人以灵活就业的方式只能够参加职工医疗保险,但是并不能够参加生育保险。

那么既然自己没有参加生育保险,可想而知确实是不能够享受到生育保险的待遇,当然如果说你的爱人正常参加了生育保险,那么可以通过你爱人的生育保险报销这个手术费用,但是对于你生产假期期间的生育津贴待遇是无法正常享受的,所以说自己不交纳生育保险,那么很明显是享受不到生育保险的报销了。

不过从明年开始也就是2020年开始生育保险将要合并到职工医疗保险当中去,那么这个时候我们个人按照灵活就业的形式来参保,自己的职工医疗保险,就可以附带把这个生育保险来一并参保了,那么将来就可以享受到生育保险的报销待遇了,但是到目前为止还是不行的。

感谢阅读,请加我的关注。

现在不是鼓励生二胎吗?怎么自己交的社保反尔还报不了?

社保分:养老,医疗,工商,失业,生育,你要看你交了那些险。自己交一般就养老和医疗,不懂你交了那些。

现在不是鼓励生二胎吗?怎么自己交的社保反尔还报不了?

有些医院不能报,在深圳,有些医院一档才能报,!

现在不是鼓励生二胎吗?怎么自己交的社保反尔还报不了?

生宝宝报销得满足相关条件的 看一下你自己的社保够不够13个月 期间有没有断层 ,是不是为了生宝宝找一些代理公司补交的社保,很明显的套社保的钱已经不行了

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。