现在有银行给出5年定期存款5.5%的利率,可以存吗?

实际上我们投资理财一般要考虑“三性”,也就是安全性、流动性和收益性。通过调查机构对国民的理财素养调查显示,中国人最关心的就是安全性,其次是收益性,最后才是流动性。

安全性中国人为什么这么喜欢银行存款?最根本的这样的原因还是银行存款安全。在人们印象里,各大国有银行的存款,实际上就是国家的保障,国家不可能让银行破产。现实中,虽然不是如此,但也差不多。

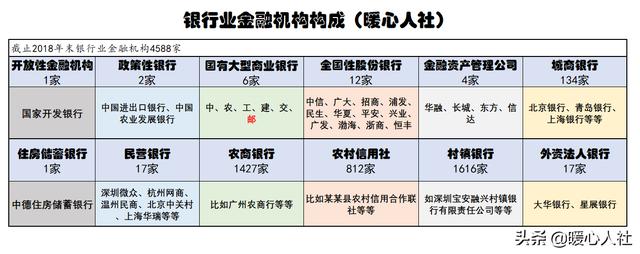

2018年末,央行公布全国共有银行业金融机构4588家,中、农、工、建、交、邮政作为六大国有商业银行,累计资产超过了110万亿人民币。像这样庞大的银行出现系统性风险导致倒闭的概率或者无法兑付的概率很低很低。建国以来,我们国家只有一家海南发展银行,1998年被央行乱要求破产倒闭。

央行和银保监会是会对银行进行监控的。万一银行出现经营性风险,他们可以对银行进行窗口指导,甚至成立接管组对银行经营进行接管。相关银行可以停业,指定国有大型商业银行代为其开展业务。比如前一阵子的包商银行,经过一段时间的整顿,慢慢包商银行也恢复了正常。

银行的存款安全性是最高的。我们国家已经建立起存款保险制度,国家明确同一存款人、同一家投保机构限额50万元可以得到偿付,偿付的范围是所有账户内的存款本金和利息。说实话,我们能够有50万元存款的人很少,而且存在一家银行账户内。所以说,绝大多数人的利益可以得到保障。

收益性关于银行的存款利率,国家有发布基准利率。不过国家也在推动利率市场化,各个银行可以在国家基准利率上进行上浮或者下调。当然为了吸引存款,多数银行还是进行上浮的。

目前,一年期定期整存整取存款基准利率是1.5%,两年期定期存款基准利率是2.1%,三年期是2.75%。大型商业银行的定期存款利率一般在基准利率上上浮20%~30%,三年期存款利率也就能够达到3.3%~3.575%。2015年国家推行大额存单,大额存单的利率能够在基准利率上上浮40%~55%。但是,一些民营银行或者地方性中小银行的为了凸显利率优势,往往能够上浮的更高。比如一些银行通过互联网平台吸收存款,可以给出5.5%的利率,个别银行的存款利率甚至能达到5.88%。

话说这些银行为什么能够给出这么高的利率呢?主要还是这些银行的信贷产品贷款利率更高,能达到8%甚至10%以上。这种情况下,只要做好风险控制,就不会亏本了。

流动性定期存款能受到诟病的地方,主要是如果我们急需用钱,没有到期的存款,只能按活期计息。

不过,一些民营银行和地方性中小银行为了增加存款的吸引力,往往给出“智能存款、靠档计息”这样的服务。这样的服务更加人性化,如果急需用钱利息的损失也不大。

上述5.5%甚至5.88%的存款,都是5年期智能存款,性价比还是非常高的。

所以说,只要是银行的存款产品,还是可以相信的,不过一定要通过正规的途径或者大型平台进行存款。

现在有银行给出5年定期存款5.5%的利率,可以存吗?

银行存款利率高本来是一件好事情,但是现在面对银行的高利率存款,有些人反而感觉不适应,甚至有些人怀疑这个到底是不是真的存款。而大家之所以有这样的感觉,有一个重要的原因是过去几年银行的存款利率一般都是比较低的,大多数银行最高存款利率都是在3.58%以内,所以现在突然有一些银行给到5年期5.5%的利率,很多人确实感到挺意外的。

不过现在确实有银行能给到5年期5.5%的存款利率,大家不要觉得奇怪,这是很正常的事情。

虽然目前央行存款基准利率最高的三年期只有2.75%,这跟5.5%有很大的差距,但是各大银行在实际执行存款利率的时候会根据实际情况对利率进行调整,特别是对于那些小银行来说,他们不属于银行利率自律公约的成员,所以能够上浮的存款利率会更高。现在有一些小银行5年期的存款利率给到5.5%甚至5.8%以上都是很正常的,比如下图是某些银行推出的存款,其中5年期的存款利率基本上都达到5.4%以上,这个利率跟题目所说的5.5%差不多。

那为什么现在银行能够给到那么高的存款利率呢?

最近几年各大银行的存款利率之所以能够给到很高,其中最主要的一个原因就是市场竞争导致的结果。以前在市场竞争不怎么激烈的时候,大家可选择的理财的渠道和方式很有限,银行一家独大,大家想要理财都去银行,所以银行根本不愁存款,可以躺着赚钱。也正因为存款来得太容易,所以银行根本不需要给到太高的存款利率也有很多人来存款。

但是最近几年随着互联网技术的不断进步,依赖于互联网而诞生的各类理财平台如雨后春笋般出现,大家可以选择理财渠道很多,而且相对于去银行存款来说,大家只需要一部手机就可以实现理财,理财变得更加高效方便,不受到时空的影响。

而且目前很多理财平台推出的理财产品不论是收益性还是流动性,都要比普通银行存款更好。在这种背景下,有大量的银行客户把钱从银行取出来,然后投入到其他理财渠道当中,目前包括货币基金,信托,债券,股市,基金都有大量的资金,这些资金在一定程度上分流了银行的存款,导致银行的存款难度变得更大。

而存款恰恰是银行的命脉,对银行来说存款就意味着生存,意味着利润,意味着奖金,有存款什么事都好说,没存款大家可能连饭都吃不饱,所以在竞争的倒逼之下,银行被迫做出改变。以前银行对客户爱理不理,现在银行都在想尽各种办法去吸引客户,而吸引客户最有效的一种方法就是上浮更高的存款利率。

所以现在大家看到各大银行的存款利率明显要比以前高出不少,有个别银行甚至给到5.5%以上的利率都是很正常的。毕竟目前理财市场竞争非常激烈,银行内部之间的存款竞争更加激烈,所以有一些小银行为了能够跟大银行竞争,只能比他们上浮更高的利率,有一些大银行给了4.18%的利率,那么小银行就有可能给到5%以上的利率,这样才能保持他们自身的竞争优势。

因此只要大家是通过正规的银行渠道去办理的存款,那我认为即便是5年期的利率达到5.5%,但这个存款也是很安全的,而且50万之内受到存款保险条例的保护,不会有任何风险。

当然你在选择这个存款的时候,还要重点考虑一个因素,那就是流动性。

5年期5.5%利率的存款有可能有两种类型,一种是普通的定期存款,这种存款是固定的期限,不支持提前支取,如果这中间大家提前支取,只能按照支取当日的活期利率计算,这非常不划算。还有另一种存款类型是智能存款,目前有很多银行推出的智能存款可以提前支取,而且提前支取可以挂档计息,这种智能存款明显要比定期存款更加灵活。

所以面对银行5年期5.5%的利率你该不该存,要根据自己实际情况而定,如果你对流动性要求不高,只关心利息的多少,那就值得去存,另外如果5年期5.5%的存款是智能存款,也是值得考虑的。

现在有银行给出5年定期存款5.5%的利率,可以存吗?

很荣幸的回答你的问题,我看了很多多赞的回复文章,大都是可以存,前提是银行存款,且一家银行存款不超过50万元,这话一点都不假,但问题是如何甄别是不是真正的存款?但我越看心里越打鼓,这些民营银行、城商行、农商行凭什么给这么高的利率?他们5年后又拿什么来支撑这么高的利率兑付?我的观点是慎重再慎重,一定要搞清楚里面是否存在猫腻,国有银行都不干干的事情,为啥民营银行、城商行、农商行敢干?我给大家提供些资料吧。

一、2020年各银行存款基准利率及定期存款和大额存单最高利率的规定

2020年各银行存款活期基准利率:0.35;存款3个月、半年、1年、2年、3年的基准利率分别为:1.10、1.30、1.50、2.10、2.75;其中定期存款利率是一般在基准利率上进行上浮30%左右,也就是3-5年期定期存款最高利率是3.575%,大额存单最高能上浮到55%,也就是3-5年期大额存单最高利率是4.2625%。

二、2020年贷款基准利率

2020年各银行贷款基准利率以2015年10月24日的贷款基准利率为准。目前,人民币贷款基准利率如下:

1、六个月以内(含6个月)贷款年利率4.35%;

2、六个月至一年(含1年)贷款年利率4.35%;

3、一至三年(含3年)贷款年利率4.75%;

4、三至五年(含5年)贷款年利率4.75%;

5、五年以上贷款年利率4.90%。

各银行根据实际情况进行一定幅度的调整,最高调整幅度为30%。

三、银行利润来源

十八大前,银行基本是躺着都赚钱,办卡的手续费、小额资金管理费、销卡费、银行转账费等等,当时钱还值钱,但这方面的花费还很高,十八大后中央对金融乱象开始整顿、规范收费、打破垄断,至今为止银行的利润主要来源还是来自存贷息差,按照短期贷款、中期贷款、长期贷款的基准利率,国内部分银行贷款利率上浮幅度如下:

1、中国银行:利率基准上浮10%-20%

2、建设银行:利率基准上浮20%

3、工商银行:利率基准上浮10%

4、农业银行:利率基准上浮5%-20%

5、华夏银行:利率基准上浮25%

6、招商、交通银行:利率基准上浮30%

7、邮政银行:利率基准上浮18%

不同的贷款产品各银行对贷款利率的上浮比例也不一样,一般不会上浮30%以上,详情请咨询银行。贷款利息上浮一般也是你的诚信、职业、抵押物等有关的。假如按贷款利率最高上浮30%计算,官方公布银行5年的长期贷款利率最高也才6.37%。我今年四月份准备贷款,咨询了建设银行、重庆银行、平安银行、中兴银行等,拿房屋抵押贷,给我的利率都没有超过基准利率的。2020年1月始中国人民银行规定大型金融机构存款准备金利率为12.5%,小型金融机构存款准备金利率为10.5%,也就是说大型金融机构最大贷款额我存款的87.5%,相当于实际最高利率为5.574%,小型金融机构存款准备金利率为10.5%,相当于实际最高利率为5.701%,赢利点在哪?银行没有赢利点靠什么给你刚性兑付?

综上所述,我觉得对超过国家规定的最高存款利率还是要搞清楚,不要稀里糊涂上当受骗,前几年银行把理财充存款、保险充存款的现象还少吗?不要好了伤疤忘了疼。

现在有银行给出5年定期存款5.5%的利率,可以存吗?

现在央行五年期定期存款利率是2.75%,实际银行利率会上浮,大多数在3.8%左右,少数银行可以给出4%的利率。银行还有大额存单业务,20万元起存,五年期大额存单利率在4.26%左右,综合起来看,你所说的5年定期存款给出5.5%的利率,属于较高的水平。

那么很显然,这大概率是民营银行的智能存款业务。民营银行因受到地域限制,线下网点有限,吸储能力有限,主要借助互联网方式吸储,所以需要给出更高的利率才有优势。

至于可不可以存的问题,主要考虑两个方面:

第一,确定这到底是不是银行存款,如果是银行存款,那么本身是安全可靠的。国内的银行都是经银保监会批准成立的金融机构,对于储户50万元以内的本金都可以得到存款保险条例的保障。

但如果是借存款之名,实则是保险产品,或理财产品,那么性质是不一样的,存款产品利率是约定的,利息是确定的。而其他产品仅为预期收益,并且存在一定的风险。

第二,看看自己资金未来安排,虽然可以获得5.5%的利率,但需要注意的是,这需要存5年时间,会锁定这笔资金较长的时间。万一中途自己需要用钱的时候,无法支取就会比较麻烦。

因此,需要确定存款是否可提前支取,提前支取如何付息。不能单纯为了追求高收益而忽略了其他因素,以免造成不必要的麻烦。

现在有银行给出5年定期存款5.5%的利率,可以存吗?

最近,有中老年网友提问:现在有20万现金,银行给出5年定期存款,利率达到5%以上,可以存吗?对此,我们认为,当前央行三年期存款基准利率只有2.75%,五年期基本与三年期利率持平,而即便是存银行5年期的大额存单,利率也不超过4.2%,所以,在银行存五年定期能有5%以上的收益率是非常划算的。这主要是民营银行、城商行、农商行为主。

那么,5年期大额高息存款究竟有什么优势呢?首先,虽然大额存单流动性比较差,但是能达到5%以上的利率是难能可贵的。如果储户手上还有其他存款,并且收入稳定,五年内没有大的支出计划,还是很合适的。更何况,在兼顾高收益的同时,也可以要求靠档计息,那是再完美不过了。

再者,资金安全有绝对保障。不管是民营银行,还是城商行、农商行等,都是享受存款保险制度的保护,也就是说在50万的限额以下,存款本金和利息受到银行保护的,这一点和普遍定期存款相同,优于银行等其他理财产品。比如说,20万存入一家利率为5.5%的银行,一年利息1万1,就算5年下来的本息合计也不会超过50万元。因此完全可以获得存款保险条例的保护。

最后,由于国内经济下行,高收益品种的投资风险在加大。在理财收益率整体降低的同时,本金损失风险也在上升。目前股市牛短熊长、并不是什么好的投资选择,房地产已处于高点,再投入风险很大。而受到2018年资管新规影响,银行保本型理财产品逐步退出,这对于厌恶投资风险的投资者来说,现在把钱存银行获取安全且较高收益,也是一种不错的投资理财方式。

当然,20万存银行定期5年,要注意以下事项;一是,5年期存款的最大问题是流动性不佳,所以,储户可以要求靠档计息。比如,某储户买了5年期的大额存单,结果存了二年零三个月后,家中发生突发事件,需要用钱了。那就可以通过靠档计算,计算二年期的银行利息就可以了,这样可以避免定存全变活期的损失。

二是,存款要选择就近原则,不要因为异地利息高而去存款,一旦出现问题维权成本非常高。即使是正规银行的正规存款,存完后也要立即到ATM机或者手机银行APP上查询,并且三五个月查询一次,以确保资金的安全。

现在有银行给出5年定期存款5.5%的利率,可以存吗?

5年定期,存款利率5.5%

相信有不少人对于这个存款利率还是带有一定的怀疑性,毕竟大部分人接触的四大行以及全国性股份制度商业银行里基本都看不到这个利率。但是其实5.5%的利率,在国内现在并不少见,自2012年国家放开存款利率上浮权限,特别是2015年放开上限之后,我国的存款利率就由各家银行自身决定。

现实中地方中小银行,由于自身规模比较小,揽储压力大,为了与国有大行竞争,一般就通过提高自身的利率来增加自身的优势,因此目前在部分中小银行里,存款利率达到5.5%并不少,如下图所示,利率最高的营口沿海银行,5年期的利率已经达到了5.8%。

可以存吗只要这个产品是银行的储蓄存款产品,那么就可以存,因为储蓄存款属于刚性兑付的产品,银行到期必须无条件兑付。

当然可能有人会担心因为小银行的整体抗风险能力较差,会不会因为倒闭无法按时支付我们的存款?这点大家不必太过于担心,因为按照2015年国家颁布的《存款保险条例》,商业银行必须为储户缴纳存款保险,一旦银行破产倒闭,存款本息在50万元的范围之内,我们都可以无条件的获得存款保险基金的快速偿付。至于说超额的部分,则只能等银行进行清算之后,在按比例赔偿了。

总结如果你们当地的中小银行有5.5%的利率,而你的资金又不多(50万元之内),且短期内暂时用不到这笔款项,那么还是可以存的,毕竟与国有大行不到4%的利率相比,息差还是很明显的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。