中国拥有2千万财富的的人有多少?

为什么非要问2000万财富呢?1000万不是更好吗?

关于这些财富的统计数据,大部分都是不估算的,并没有具体的数据显示。

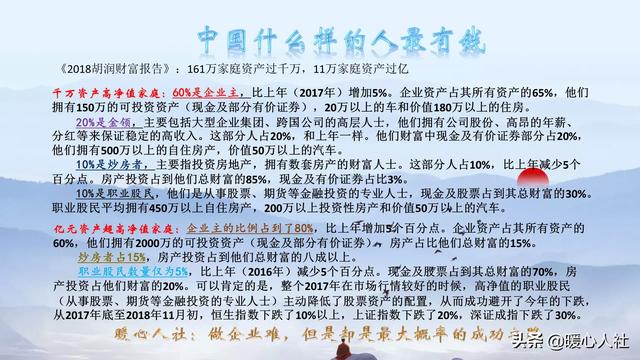

比较出名的就是胡润财富报告,2018年货运财富报告显示有161万家庭资产过千万,11万家庭资产过亿。

招商银行发布的2019中国私人财富报告显示,可投资资产在1000万人民币以上的高净值家庭人群数量达到了197万,亿万富豪是17万的人。

这些数字是如何确定的呢?没有人会具体的一户一户家庭调查的。

大体的统计方法是这样,根据当地的政府部门公布的经济数据,上市公司数量、住房销售、豪车等奢侈品销售情况进行概略性的分析,所以统计并不准确。

财富越多、家庭数量越少,家庭资产过千万的有200万,过2000万的可能就只有100万了。

实际上值得提醒大家的是,我们普通人的家庭财富房产净值占到了66%,当然对于高收入人群他们的现金和股票、拥有企业价值会不断增多。未来,可能还是现金为王的社会。

中国拥有2千万财富的的人有多少?

朋友们好!

中国拥有2千万财富的人是非常少的。2000万财富,也就是相当于290万美元资产,可以说是相当有钱了,这样的富翁,当然是比较少了。下面来分析一下。

根据胡润财富报告来推测根据胡润2018年度财富报告,截止2018年底,我国拥有千万资产的“高净值家庭”达到了201万户家庭,比2017年增加了13万户,增长率达到了9.7%。其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量达到74.9万。

截止2018年底,超过一千万财富的家庭总数达到了201万户,我国家庭总数量为4.3亿户,千万资产家庭也就是占总家庭户数的0.467%。这样的话,那么肯定家庭资产超过2000万的家庭更少了。

如果是根据比例测算的话,拥有2000万财富的家庭户数应该是等于拥有1000万资产家庭的一半左右,也就是201万拥有1000万财产,那么拥有2000万财富的家庭也就是100万户左右。

这些家庭里面,好多家庭资产数额超过了4000万,有的家庭里面有两个甚至更多的拥有2000万资产的人员。这也就是说,100万户家庭拥有2000万以上资产,大概拥有2000万资产的人数是要大于100万人的。

大概推测一下,全国大概有115万人资产是超过2000万的。

根据瑞信集团发布的财富报告推测最近,瑞信集团发布了2018年度《全球财富报告》,报告中说2018年中国的百万美元富翁人数增长18.6万人,增长率为5.6%,现在中国百万美元富翁人数已经达到了350万人,这个数量相当于全球百万美元富翁总数的8.4%。

也就是说,按照瑞信集团的财富报告,中国拥有100万美元的富翁,也就是相当于拥有688万人民币的财富,这样的富翁数量是350万人。

如果按照350万人的数量,按照比例来测算,那么拥有2000万财富的人数大概相当于350万人的三分之一左右。按照这样测算,拥有2000万财富的人数也就是115万人左右。

综上所述,全国2000万富豪的数量也就是115万人左右。也就是占全国人口比例的万分之八,可以说是非常少了。

感谢阅读!

如果您喜欢我的观点,欢迎您关注我,也欢迎您加入我的免费投资圈子,可以进一步交流。欢迎大家多多评论,点赞,关注!中国拥有2千万财富的的人有多少?

按照《胡润2018年财富报告》,全中国拥有千万财产的家庭数量201万,占据13亿人口的0.15%,相当于每1000个人里面,拥有千亿财富的人数大约1个半人,2000万财富的数据没有相关统计,我们以1千万的财富数据作为参考。城市数量中以北京的29.4万为最多,千万财富家庭数量排名前10名的城市如下:

1、北京 294,000个家庭

2、上海 254,000个家庭

3、香港 223,000个家庭

4、深圳 76,600个家庭

5、广州 69,300个家庭

6、杭州 47,500个家庭

7、宁波 35,300个家庭

8、台北 32,380个家庭

9、佛山 31,000个家庭

10、天津 26300个家庭

中国拥有2千万财富的的人有多少?

中国拥有2千万财富的的人有多少?《中国民生发展报告2015》有一个估算数字,说中国前1%的家庭掌握了三分之一的中国总家庭财富,最后25%的家庭仅掌握1%的总财富。2016年年中至2017年年中,中国家庭财富总额约30万亿美元,如果按四亿家庭,则前400万家庭掌握的总财富是10万亿美元,平均每户家庭财富为250万美元,折合1600万人民币。所以,猜测拥有两千万财富的家庭不超过1%有一定的合理性。

财富2千万,包括房产,有价证卷。现金。珠宝。并不能代表你有现金存银行2000万元。我一个朋友住一套分配国企老房子。养老金:3000元/月。家里也没什么值钱东西看起来。可是人家一幅古画价值2000万。你说。他是富有还是贫穷。真正拥有现金2000万的才能称为有钱人。

中国拥有2千万财富的的人有多少?

总人数惊人,不过2000万里面80%以上都是房产,也叫做纸面富贵首先我们要估出中国家庭的总财富是多少

中国目前有14亿人口,其中约20%的人,大约拥有百分之80的总财富。另外中国家庭的财富80%又集中在房产方面。据最新的媒体数字公布,中国城市房产,总价值约480万亿。除掉各种公有公司,企业等等各方面的房产,个人居住和占有的房产的价值,应该约是其中的300万亿左右。这300万亿的房产,只是占中国4亿城市人口的总财富的80%,那么4亿城市人家庭的总财富等于300万除以80%,大约是370万亿元左右。这里的城市是指地级市以上的人口,不包括县城。

其次,我们再来看看中国4亿城市家庭的平均财富是多少是以城市人的家庭平均,每户的财产在100万左右。这是指平均值了,所以大家不要过多的去考虑其他的因素。

第三,我们再来看看是以城市人的20%,大约是8000万人口他们占有的总体财富为这370万亿中的80%,从这个角度来说,就是占有大约是300万亿的财富。这些人人均的占有的财富大约是380万亿左右。

第四,这8000万人口中的百分之20大约又占有380万亿当中80%。也就是说1600万人口左右,占有了280万亿财富。人均平均大约是1700万元左右。当然了,还没有达到,上面说的,大约是2000万元人民币。如果要精确的算的话,应该是其中的大约1300万人左右,他们的人均平均财富,能够达到2000万元的平均数。

第五,以上计算的均是城市人口的财富,在农村应该还有一定的比例具备2000万元的平均数,所以,估算下来,全国整个农村,10亿农民的里面,应该是超过了200万人,预计能够达到平均2000万的财富水平。

第六,城市1300万,再加上农村的200万,中国大约有1500万人左右具备平均2000万以上的总财富。1500万除以14亿人口,大约是比1%要强一点的这个比例,肯定是超过1%了。这1%的人口,家家户户能捐都具备2000万的总财富,那是一个什么概念?大家眯着眼睛可以思考一下,再去畅想一下,然后争取努力,进入这1%吧。

我想看到这里很多人都已经跃跃欲试,想方式法要进入这1%吧,那么进入到1%有哪些方法呢?

我想很多人,都有自己的主意了,比如,买房子,当然现在买房子是需要点运气的,再比如,做一些各种各样的大的投资,再比如成为某一领域的技术大拿和管理专家,再比如你重上好几个500万的大彩票,等等,总之每个人的通往金字塔尖的方式方法都不一样,所以,只要不违法犯罪,我想,君子爱财,取之有道。

大家对以上的推算有什么不同的意见和观点吗?不妨在下面,进行探讨和交流吧。

如果喜欢尽情点赞评论和关注。

文心采露苑,每天与你分享和探讨有价值有温度,有深度有角度的财经资讯。中国拥有2千万财富的的人有多少?

拥有2000万财富可不是一笔小数目,即便对于中国这种人口大国来说,真正拥有2000万财富以上的人也并不多。

至于我国真正拥有2000万财富有多少人,有两个不同的统计口径,一种是公开的统计口径,一种是非公开统计的口径。

从公开数据来看,目前我国拥有2000万财富以上的家庭数量大概是100万个左右。2018年胡润曾经做过一份中国财富报告,根据这份财富报告数据显示,截止2018年,我国拥有600万资产以上的家庭数量总共有488万个(这里面包含大陆以及港澳台等地区)

而真正拥有1000万资产以上的家庭数量,只不过是201万个,这里面有1000万人民币可投资资产的高净值家庭数量是103万个左右。

这些拥有1000万可投资资产的家庭,保守估计家庭总资产至少应该在2000万以上,从这个数据我们可以反推出,目前我国真正拥有2000万财富以上的家庭数量也只有100万个左右。

如果能统计到真实的数据,目前我国真正有2000万财富以上的家庭数量保守估计至少达到150万个以上。上面我们所提到的中国有2000万财富以上的家庭数量是100万个左右,这个数据是胡润基于一些公开的数据而得出的结论,这些公开的数据包括政府公开的数据,企业的财务报告,公司的股权结构,新闻媒体的报道等等。

但是这些公开的数据并不能真实地反映目前我国拥有2000万财富以上的家庭数量,因为有很多隐形的富豪,他们的财富是没法通过公开的数据得到的。比如有些企业既不上市,也不融资,所以外部的人很难从公开的数据看出这些企业的财务报告,但是财务数据不公开并不代表他们没有这个实力,实际上目前中国有很多非常低调的企业家,他们身家都是在数千万以上,只是他们为人处事各方面都很低调,所以没有人知道他们到底有多少财富而已。

此外,还有一些见不得光的财富是没法统计到的,这些财富本身可能来源不合法,所以没法向社会公开,因此很多人即便有钱,也可能装作很穷的样子。

因此,目前中国真正有2000万财富以上的家庭数量肯定比公开数据所能统计到的数量要多出很多,保守估计真正拥有2000万资产以上的家庭数量至少达到150万个以上。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。