工资被罚成负数,单位对劳动者罚款,有依据吗?

劳动者必须学会依法维权。

企业罚款没依据工资被罚成负数有道理吗?当然没有。

职工就是依靠工资生活的,没有工资怎么活呢?

用人单位制定的苛刻的罚款制度,动不动就扣工资,劳动者辛辛苦苦一个月,还要倒找企业钱,哪里来的道理。这些实际上都是违法行为。

首先罚款的主体不对。从罚款的这个用词讲这就是违法的。罚款是行政处罚手段之一,是行政执法单位对违反行政法规的个人和单位给予的行政处罚。有罚款权力的一般只是行政机关,其他人都没有罚款的权力。

那企业拥有什么样的权力呢?企业和劳动者的地位是平等的。双方在平等的基础上才能缔结劳动合同,互相规定按照法律约定的权利义务。如果企业害怕劳动者为企业造成损失,企业可以在劳动合同法中规定自己有依法索赔的权力。

企业规章制度要合理企业的规章制度,不是老板拍脑袋定下来就可以的。正常的企业内部规章制度,要依据劳动合同法第四条有关规定,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。

企业的规章制度按照合法的程序制定以后,应该在还应该在企业内部进行正常的公示,让职工知晓。方式包括公告栏张贴、网站公示、职工培训、职工考试等多种方式。

相应的规章制度,有的省市要求必须送劳动和社会保障部门备案,比如广东和江苏省。

基本原则是相应的企业规章制度,必须跟现行的法律法规不冲突,有冲突则是无效的。就拿罚款这件事情来说,肯定是无效的。

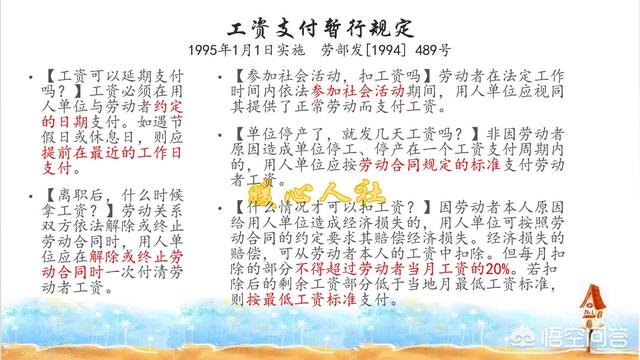

企业扣工资的标准根据1995年1月1日跟《劳动法》同一天实施的《工资支付暂行规定》(劳社部发1994年489号文件),什么情况下才可以扣工资呢?

因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可以按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。

经济损失赔偿可以从劳动者本人的工资中扣除,但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。

若扣除后的剩余部分低于当地最低工资标准的,应当按照最低工资标准支付。

从《最低工资规定》的定义讲,也确实是这样。最低工资通常是指劳动者在法定工作时间内,或者依法签订的劳动合同约定的时间内,提供了正常劳动,用人单位应当依法支付的最低劳动报酬。确定工资标准时,国家会参考当地就业者及赡养人口的最低生活费用,城镇居民的消费者价格指数,职工个人缴纳的社保费和住房公积金,职工平均工资,经济发展水平,就业情况等等。

生活费用得不到保障,劳动者基本生存就有问题,这是基本的人权了。因此,保障职工工资收入不得低于最低工资标准,这是根本中的根本。

企业扣工资的赔偿企业随意克扣工资,就这样算了吗?企业当然做错了。错了,就应该有惩罚。根据有关经济补偿金的规定,企业克扣拖欠工资或加班费,职工工资低于最低工资标准的应当补发并加发25%的应发金额的经济补偿金。

如果企业存在克扣工资行为、工资低于最低生活保障标准,职工可以主动提出离职,然后索要经济补偿金。这一部分经济补偿金主要是根据职工在用人单位的工作时间确定,如果不满半年应当按照半个月的工资发放;如果超过半年不满一年,应当发放一个月的应发工资。

所以,《劳动法》对我们的职工的保护还是有很多的,希望我们职工多学法律,学会用法律的知识保护自己的权益。

工资被罚成负数,单位对劳动者罚款,有依据吗?

工资被罚成负数,单位对劳动者罚款,有依据,但违反工资支付条例

这里以在广东省工作为例。

我们先看下原国家劳动部1994年12月颁发对《工资支付暂行规定》第16条规定:

因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。再来看下广东省人社厅2016年9月29日修订发布的《广东省工资支付条例》第15条规:

因劳动者过错造成用人单位直接经济损失,依法应当承担赔偿责任的,用人单位可以从其工资中扣除赔偿费,但应当提前书面告知扣除原因及数额;未书面告知的不得扣除。扣除赔偿费后的月工资余额不得低于当地最低工资标准。不论是国家劳动部颁发的《工资支付暂行规定》还是广东省发布的《广东省工资支付条例》都规定:

一、只要是因劳动者的过错或原因,给用人单位造成经济损失的,用人单位可以要求或者是劳动者依法应承担赔偿责任,并且可以在劳动者本人工资总扣除;

二、至于可以从工资中扣多少,劳动部的规定和广东省的工资支付条例有一点不同,但都明确规定在当月工资中扣除劳动者应该赔付部分后,当月发放给劳动者的工资不能低于当地的最低工资标准,比如说深圳的最低工资标准说2200元/月,所以如果你在深圳市上班,那发给你的工资不能低于2200元。

但是这里有一个误区,假设因为劳动者的原因造成的损失远远超过其一个月工资扣除当地最低工资标准的部分怎么办?

比如说A员工因为自己的失误给公司造成了2万元的损失,但他的工资只有5000元/月,按照规定,每个月最低要发2200元给A员工,这说明A员工当月可扣的工资=5000-2200=2800元,那剩下的2万-2800=17200元怎么办?

千万不要以为这17200就不用赔了,《广东省工资支付条例》只是规定,每个月扣完后要支付最低工资标准给劳动者,但没有说只能一个月这样做,也就是说,如果A员工真的给公司造成了损失,公司可以每月从他工资里面扣2800元,直到A员工完成了2万元的赔偿为止。

所以,如果真因为员工的原因造成了损失,该赔的还是少不了的。

问题的关键是,不论是劳动部颁布的《工资支付暂行规定》还是广东省颁发的《广东省工资支付条例》都只是说,如果说劳动者的原因给用人单位造成了损失,用人单位可以要求劳动者赔偿。

但是没有说清楚,如何认定是劳动者自身的原因给用人单位造成经济损失,在我看来,要认定这个事实,得同时搞清楚以下三个问题:

1、如何证明损失是由劳动者个人原因还是工作原因造成的?由谁来认定?企业吗?显然缺乏公正性;

2、损失多少如何认定?

3、用人单位事先有没有经过公示,且由劳动者签字认可的规章制度规定,造成损失后劳动者如何承担,该承担多少?

先说第1个问题,一般情况下,除非用人单位能证明劳动者以公谋私,否则劳动者在企业的大多数行为其实都是代表公司行使职务行为,也即工作行为,所以说要认定说劳动者个人原因给用人单位造成了损失本身说一件难事,现实中因为企业的大多数罚款数额都比较小,所以当劳动者还想在企业继续工作的时候,一般都会接受这些小额的罚款,但是一旦数额较大了,这个其实是很难认定是劳动者的个人原因所造成的损失,如果非要认定,者其实是一个很严谨的过程,必须得像律师打官司一样,有一个寻找证据、出示证件、双方对质和最终劳动者要签字认可的过程,否则,企业就没有权利单方面认定是劳动者给企业造成了损失。

第2个问题是损失多少如何认定,假设第一个问题成立,企业找到了是劳动者的原因造成了企业的损失,但是有多少是劳动者的直接原因所导致的损失,这个也很难认定,并且单凭企业单方面去认定其事是没有说服力的,也需要用人单位能拿出扎实的证据来,但这个一般也比较难。

第3个问题也是大多数企业所没有的,一方面是中国的企业,尤其是中小企管理都比较粗放,很少有制度比较健全的。另一方面是大多数情况下劳动者给企业造成损失都是属于意外事件,所以就算有一些企业有比较健全的制度,也没办法把这种现象都写在制度里面,所以这种现象也导致用人单位很难去认定,劳动应该承担损失的多少?

所以说,用人单位对劳动者罚款,导致劳动者工资被罚成负数显然说违反了国家的法律法规,并且作为劳动者来说,对于是否是自己个人原因造成的损失,以及损失多少这些方面,其实也是必须要求用人单位充分出示证件,并且根据实际情况去充分争取自己的权益,只有在充分的证据和事实面前,自己才能去承担这个损失,否则对劳动者来说是不公平,也是不恰当的,毕竟企业是强势的一方,并且企业承担风险和损失的能力也比劳动者强很多。

职场实战派,不谈理论,只向大家呈现亲身经历的职场实战方法和做法,欢迎大家关注或留言参与讨论。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。