员工自愿放弃缴纳社保,企业就可以不缴社保吗?

很多企业面临着这样的一些问题。一些企业职工尤其是年轻职工,不愿意缴社保,只希望工资高一些。

如果职工自愿放弃缴纳社保,企业可不可以就不缴了呢?

答案是,不可以。

法律规定法律规定的权力和义务是不可以私相授受的。

有些人认为缴纳社保是职工的权益,自己放弃就算了。殊不知缴纳社保实际上是职工的义务!

1995年实施的《劳动法》就关于社会保险的有关规定进行了明确:“用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费。”

这一规定说得非常透彻,就是“用人单位”和“劳动者”,“必须”、“依法”、“参加”社会保险。“必须”,代表的是强制性、义务性,这是企业和个人的共同义务。

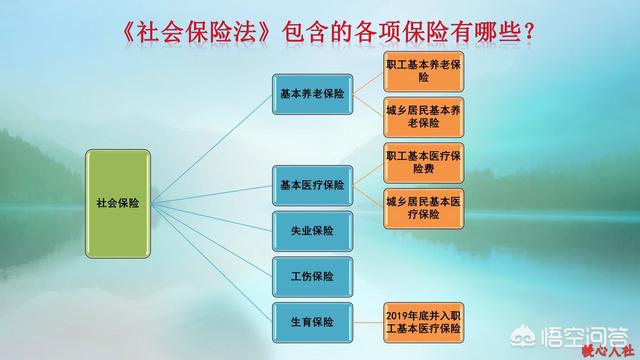

2011年7月1日《社会保险法》实施,社会保险法中关于基本养老保险的规定是这样:

职工应当参加基本养老保险,由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。“应当”在法律中也是表示“必须”的意思。

综上所述,缴纳社会保险费是职工本人和用人单位的义务。

企业的违法责任不给职工缴纳社保企业要承担一系列的违法责任,惩罚会相当重。

第一,不给职工缴纳社保,会面临着企业诚信的缺失。随着社会诚信体系的越来越完善,根据《社会保险经办管理服务条例》(征求意见稿),用人单位未按规定办理社会保险登记,且拒不改正的,将会被列入严重失信黑名单。

第二,补缴社保要承担滞纳金。按照《社会保险法》的规定,应缴未缴社保的,应当自欠缴之日起,每日缴纳5/10000的滞纳金。滞纳金按照《社会保险法实施细则》的规定,必须要由用人单位承担,不得转嫁给劳动者。滞纳金计算起来年化利率高达18.25%,对于企业来讲是相当不划算的。

第三,企业社保负担加大。多数不给职工缴纳社保的企业,会给职工工资有一定的额外照顾。最终在补缴社保时,要按照应发工资标准计算缴费基数。相当于提高了缴费基数,增加了负担。

第四,职工离职,企业违法要支付经济补偿金。按照《劳动合同法》的规定,如果用人单位存在未缴纳社保的情况,劳动者即使主动离职,用人单位也应当向劳动者支付经济补偿金。

总体来看,企业不缴纳社保是一种严重违法行为,对于自身并没有太多好处。随着劳动者维权意识的不断提高,企业必须对历史欠费负责到底。

员工自愿放弃缴纳社保,企业就可以不缴社保吗?

谢邀!

员工自愿放弃缴纳社保,无论对员工自身隐性利益或者企业的持续发展都是弊太于利。

由于我国劳动者流动比较大,特别是年轻劳动者更是频繁跳槽,他们认为自己年轻现在不需要参保,只要工资相对高一些就可以了;另一部分劳动者由于年龄比较大,因错过了最佳参保年龄,即使现在参保因为参保年限不够,到了法定退休年龄也不能办理退休手续,因此自愿放弃参保。未参保的企业员工即使企业给高一些的工资,实际上自身的利益同样受到了损失;比如缴费年限累计、工伤、生育、失业等都无法享受;如果员工受到高等级伤残的工伤,中小企业无力承担的情况下,那么这个员工的高额医疗费用和基本生活就没有保障,也无法得到相应的伤残等级赔偿金。企业未为员工参保属于违法行为,将受相关行政部门的处罚,也不利于员工安心工作,这样对企业发展极为不利;反而有可能事后被员工反诉要求企业补缴社保或者随时辞职并要求企业赔偿未享受社保待遇的损失。

因此,即使员工自愿放弃参保,企业也要为员工办理社保帐户并按时足额缴纳社保费,对于企业和员工都是双赢的结果。

我是御银河,感谢您关注、分享、点赞!

员工自愿放弃缴纳社保,企业就可以不缴社保吗?

当然不可以!因为这是违法的,而且会给自己挖一个大坑。

大家好,我是社保专家思之想之,根据社保法,社保是强制性缴纳的,企业不给员工缴纳社保就是违法违规的行为,这一点勿庸置疑。

哪怕是员工自己愿意放弃缴纳社保,那么企业也是不能够不给员工缴纳社保的,必须是在用工之日起30日内给员工进行社保登记,缴纳社保。

员工自愿放弃缴纳社保,无非就是为了多拿现金,现实生活中,很多员工会和企业签订自愿放弃社保的协议。

然而,这种协议是无效的,因为他违反了法律的规定,并没有法律意义上的效力。

企业不给员工缴纳社保,看似占了便宜,因为会省下很多的社保费,然而,其实这其中藏着一个大坑。

由于不给员工缴纳社保是违法行为,所以员工在离职后是可以通过仲裁、向法院起诉等途径你要求你补缴社保的。

如果员工这么做的话,你不仅多给了他现金,而且事后还要给他补缴社保,这样一来,你还是没有省下钱,企业的负责人还有可能因此遭到失信联合惩戒。

如果你因为没有如实给员工缴纳社保并且拒不整改上了社保黑名单,并且遭到了失信联合惩戒,那么后果是非常严重的,出门坐火车,高铁飞机是不可能的了,旅游等高消费行为也会遭到限制,甚至子女上学也可能会受到影响。

对于员工和企业来说,不缴纳社保是非常短视的行为,员工自己虽然多拿了现金,但是其实得不偿失,因为它无法享受养老金,医保报销等社保待遇,如果没有参保,无法享受医保报销,可能生一场病,那么他多拿的现金还不够支付医疗费,长远来看,这是得不偿失的行为。

对于企业来说,不给员工缴纳社保,也面临着极大的法律风险,到头来也可能得不偿失。

所以,及时如实缴纳社保非常重要。不要抱侥幸心理。

更多社保问题关注思之想之。

员工自愿放弃缴纳社保,企业就可以不缴社保吗?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,员工自愿放弃缴纳社保,企业是不是就可以不缴纳社保了呢?这种情况是不可以的,员工自愿放弃缴纳社保也是不符合劳动合同法规定的,也就是说这种行为是属于一个无效的行为,那么作为企业单位来讲,如果不为员工缴纳社保,相应的也是要承担一定的法律风险的,对于企业来讲是得不偿失的。

因为任何愉悦于法律之上的一种行为,那么都是无效的行为,比如说企业单位和员工签订了自愿放弃缴纳社保的一个协议书,那么实际上这种协议书就是一种无效的行为,所以说对于企业单位来说是要承担一定的风险,比如说自己的员工离开单位了,那么他申请一个劳动仲裁,依然可以要求所在的工作单位来补交自己在工作单位工作期间的一个社保待遇,所以说对于企业来说要承担一定的风险,而且也是得不偿失的。

那么我们作为企业,就要依法按照相应的要求为自己的员工来交纳社保,无论员工愿不愿意承受自己的社保待遇,那么企业是发放工资的主体,那么主动权是在于企业单位一方企业自己所承担的缴费比例,应当自行主动的承担并且,从员工本人工资当中所扣除的费用,直接从工资中扣除,然后发放给员工就可以了,所以说不存在员工主动选择,或者不选择缴纳社保这样的一个情形。

感谢阅读,请加我的关注。

员工自愿放弃缴纳社保,企业就可以不缴社保吗?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主您好,作为企业来讲,确实有些会时候会遇到这样的员工。那么遇到这样的员工,他即使自愿放弃缴纳社保,作为企业单位来讲,如果说不给这名员工缴纳社保,实际上对于企业单位是要承担一定的法律风险的,因为根据劳动合同法的相关规定,必须要为自己的员工购买社保,所以说不购买于社保的一个行为,它实际上是违反了劳动合同法的行为,所以是要承担这样的一个法律风险。

那么在购买社保的过程中,对于员工来讲它是没有主动选择的权利的,因为首先员工的工资是由企业单位来给予发放的,那么只要企业单位在扣除完社保之后再发放给员工本人就可以了,这样的话它就自动的完成了社保的交纳,当然企业应当所承担的部分应该由企业来全额支出,那么个人所承担的部分费用直接从他的工资当中扣除就可以了。

所以说对于员工来讲是没有选择的一个权力的,那么作为企业来讲,只要是主动的给他交纳社保,那么对于企业来讲也是不用承担任何的法律风险,也是符合劳动法的相关规定的。所以说我认为即使员工自己要求放弃社保,那么也是一个无理取闹,是没有任何实际依据的,作为企业单位来讲也不要这样做,这样做的后果也是不太合适的。

感谢阅读,请加我的关注。

员工自愿放弃缴纳社保,企业就可以不缴社保吗?

给中小企业主提个醒,自动放弃社保声明而不给员工缴社保千万使不得!

在我服务企业的过程中,有些中小型企业为了节约成本,也或者是员工本人的要求,或者其他的一些原因,总之,要求员工手书一份“自愿不缴纳社保”的承诺书,在承诺书中有“自愿不缴纳社会保险,无论任何原因发生人身伤害事故与单位无关”等等的字样,就这样上班了!

我先讲一个真实的案例,发生在我熟知的一家企业里。

老贾的妻子汪朝云在某小规模公司担任保洁员一职,工作时间为7时至19时。入职时,公司人事部汪朝云手写了一份“自愿放弃缴纳社会保险并免责说声明云云”的承诺书,然后就正式开始上班了。

2018年6月16日上午6时33分许,汪朝云驾驶电动自行车上班途中,与吴某驾驶重型特殊结构货车相撞,汪朝云倒地当场死亡。经道路交通事故认定,汪朝云与吴某承担事故的同等责任。

2019年5月31日,汪朝云的丈夫老贾向所在地区人社局提出工伤认定申请。所在地区人社局经核实认定为工伤决定,认定汪朝云骑电瓶车是在上班途中遭遇非本人主要责任交通事故死亡。

事故发生后,老贾就委托律师提起诉讼要求亡故妻子上班的某公司按工伤事故赔偿各项费用近80万元。此案件的争议在于,汪朝云向某公司提交的“自动放弃缴纳社保声明并免责说明”能否构成某公司主张应不予认定工伤的理由。

根据《社会保险法》的相关规定,职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费。这是保障公民在工伤情况下,依法从国家和社会获得物质帮助的权利,也是法律明确规定的用人单位的义务,并不是由职工和用人单位自由协商处分的权利。而且是否缴纳社会保险费与认定工伤并无直接关联,社会保险行政部门受理工伤申请以及认定工伤并不以伤(亡)者是否缴纳社会保险为依据。

最终经过一裁两审,认定某公司要求老贾的妻子汪朝云提交的“自动放弃缴纳社保声明并免责说明”无效,工伤认定事实清楚,判决某公司赔偿因工伤死亡员工汪朝云家属各项费用计70余万元。

所以,有些企业想要通过要求员工手书“自愿不缴纳社保”的承诺书来规避缴纳社保的义务,以为这样就可以节省成本、不用负责了,这种操作千万使不得,弄不好因小失大!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。