上涨养老金制度会何时实施?什么时候会实行“控高提低”?

我们每年上涨养老金,实际上是有相应制度的。它源自于《2005年国家关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》。

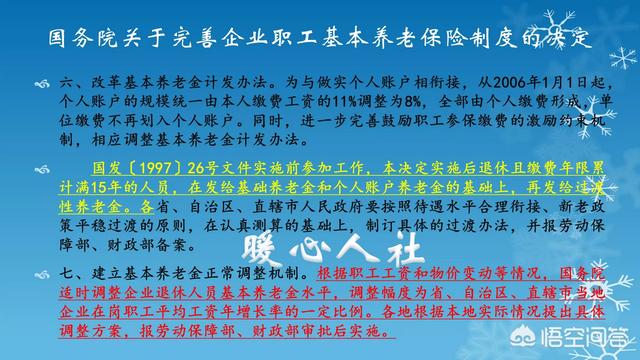

文件中指出,建立基本养老金正常调整机制。根据职工工资和物价变动等情况,国务院适时调整企业退休人员基本养老金水平。

调整幅度为省自治区,直辖市当地企业在岗职工平均工资年增长率的一定比例。

各地根据本地实际情况提出具体调整方案,报劳动部和财政部备案。

这实际上是一个长效机制,当时国家说的很含蓄,只是调整,并不是年年增长。不过后期出现了养老金14年连涨。2019年将是第15年。

从2005年开始,连续11年增长幅度超过10% 。2016年由于对所有退休人员包含了机关事业单位退休人员养老金调整,再加上我们国家的经济由高速增长阶段转为高质量增长阶段,社会平均工资增速逐步趋缓,物价增长速度也维持在2%上下,我们的退休工资增长速度开始放缓。2016年增长速度是6.5%,2017年是5.5%,2018年是5%。

虽然说很有可能今年会在4.5%左右,但实际上今年的GDP增长速度大约6.6%左右,社会平均工资增长速度在7%到8%之间,消费者价格指数CPI增长速度在2.2%左右(2017年只有1.6%),国家要求是根据社会平均工资增长速度和物价变动情况调整养老金,综合起来相应增长速度仍然会在4.5%到5.5%之间。

不过具体的增长并不是每人都增长相同的比例。而是按照国家规定的定额调整,挂钩调整,适当倾斜三种方式进行。

定额调整是所有人员都增加相同的部分,是最公平的地方。不过辽宁、河北等一些省市还是对一些条件不同的人进行分类定额调整。比如河北省对退休人员定额调整38元,对退职人员定额调整20元。

挂钩调整,分为按缴费年限挂钩和按养老金比例挂钩。

按缴费年限挂钩主要是缴费年限每增加一年增加一定的钱数,这个钱数并不是人人相等或者每一年都相等。比如山东省2015年以下部分,每满1年每月增加1.5元,16-25年部分,26-35年部分,36-45年部分,46年以上,分别每年增加1.8、2.1、2.4和2.7元。

比如我们46年工龄,将会增加养老金1.5×15+1.8×10+2.1×10+2.4×10+2.7×1等于88.2元。

按基本养老金的一定比例挂钩,主要体现的是我们养老金调整比例公平的部分,贯彻多缴多得的思想。

2018年全国养老金调整比例,各省市并不一样,黑龙江省只有0.5%,山东省是1.7%,河北省是1.5%,河南省是1.6%。全国普遍在0.5%到2.5%之间。

第三部分是倾斜调整,主要是对年纪偏大的高龄企业退休人员。上海、河南等省市是从65岁开始进行递增,在上述两项调整之外,额外增加钱数。山东、河北绝大多数省市都是从70岁开始。

倾斜调整,还有针对在艰苦偏远地区进行额外增加的部分。东部省份,一般没有这样的地区。中西部省市这样的比较多。国家对相关艰苦边远地区划分了六类,一般艰苦程度越高,额外倾斜的钱数就越多。

河南、新疆还有对养老金低于1000元、1千五百元以下低收入人群的额外倾斜照顾,分别额外增加20元和30元。

说实话,养老金调整考虑到了方方面面的问题,并不是单纯以养老金高低来进行控制的。单纯的控高限低不现实,现在的养老金三种调整方式还是比较科学的,不过也希望再进一步完善一下,有更多的省份向新疆和河南等地学习一下。

上涨养老金制度会何时实施?什么时候会实行“控高提低”?

高的太高,低的太低,取高补低

上涨养老金制度会何时实施?什么时候会实行“控高提低”?

个人建议,事业单位,工务员,和城镇企业退休人员。应缩小退休工资差距,退休了多沒有贡献了,你有贡献时,已领到高工资了。希望来一次倒加法,不滿伍仟元的加四佰元,不滿四仟元加八佰元,不满三仟元的加一仟二佰元。让大多数老人能过得幸福。二,关于工龄长短问题,在退休社保结祘时,一次性给于补偿,工龄长的多拿,工龄短的少拿或摸点出来给社保部门。真正退休后退休工资一个样,无多少之分,无差:别。三,对于工作其间贡献特别大的,如科学家,有军龄,高龄老人别外增加部份补贴。觉得此提法合理的,希望政府采用,老年朋友点个好。谢谢各位!

上涨养老金制度会何时实施?什么时候会实行“控高提低”?

控高提低是对社保规则“多缴多得,少缴少得,不缴不得”的破坏!是对多缴社保金的人的不公平!这是少缴甚至不缴社保金的人的臭主意!

上涨养老金制度会何时实施?什么时候会实行“控高提低”?

不应该叫上涨养老金,应该叫物价上涨补助。

上涨养老金制度会何时实施?什么时候会实行“控高提低”?

1.上涨养老金制度已经实施,但还缺乏长效机制,下一步会完善长效机制。2.控高提低15年已开始实施,如不论你原来是2000还是8000,固定增加的都是每月50元,低的增的不少高的增的不多,就是控高提低了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。