秦始皇的陵墓为什么到现在没有挖开,到底是什么原因呢?

大家好,我是小陌,这个问题我来回答。秦始皇陵墓为什么到现在还没有开挖呢?首先现有的技术达不到对开采出文物的完美保护;其次陵墓工程过于浩大,对于施工是一个难题;还有开挖势必会造成陵墓上方景观不同程度的损毁;而且国家对大型陵墓的发掘是慎之又慎,采取的是不主动发掘的策略。

大家来具体看一下原因:

一、现有的技术做不到完美的挖掘保护我们熟知的兵马俑(秦始皇兵马俑),当初的兵马俑都有鲜艳和谐的彩绘,发掘过程中发现有的陶俑刚出土时局部还保留着鲜艳的颜色,但是出土后由于被氧气氧化,颜色不到十秒钟瞬间消尽,化作白灰。现在能看到的只是残留的彩绘痕迹。

兵马俑原本都是彩色的,但是在被发掘出土后不久,就会出现颜色褪去、脱落的现象。虽然经过了数十年的研究,到目前为止,还是没有完美的保护方案。

除了陶勇及其表面的颜色之外,秦始皇陵墓地宫中,还很有可能出现的笔画、绢纸、丝绸、食物等等类型的文物,现在也都没有完美的保护方案。这类文物的保护,特别的有机质的文物,也都是考古界的难题。就是打算挖掘,大多数文物都会遭到不可逆的损坏。现有的技术是做不到对陵墓内文物的完美保护。

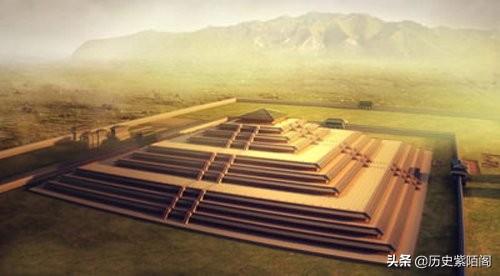

二、秦始皇陵墓工程巨大,影响挖掘工程秦始皇陵陵区分陵园区和从葬区两部分,陵园占地近8平方千米。陵墓高76米,东西长345米,南北宽350米,占地120750平方米。始皇帝13岁刚登上王位就开始修建了陵墓,丞相李斯为陵墓的设计者及监工。共征集了72万人力,动用修陵人数最多时近于80万。修建到了始皇帝驾崩之后还未完成,驾崩之后才草草完工,一共历时39年。

我们所看到这些数据,也能感叹道秦始皇陵墓工程的浩瀚,这么大的工程,需要多少人力物力来支撑挖掘,又需要多少时间才能完成呢?可见发掘难度是可想而知。这么大工程就限制了对陵墓发掘。

三、陵墓上方的景观会遭到破坏看了第二点也能了解到秦始皇陵墓的占地面积是很大的,秦始皇陵墓占地如此庞大的陵墓想要发掘的话,对地面上的已存在的陵墓景观会造成不同程度的毁坏。随着现今旅游业的兴盛,西安更是一个旅游胜地,陵墓上方的景观被开发、保护起来,供游人欣赏、游玩,加上周边的配套设施。

一旦发掘秦始皇陵墓,地上陵墓景观都会遭到不同程度的毁坏,周边众多的配套设施也势必会瘫痪,还没进行发掘,这么大损失已经要考虑到发掘之前,是否可行。现在的能力更是不具备同时发掘秦始皇陵墓和保护地上景观进行的条件,因此,这也是秦始皇陵墓长时间内见不了天日的主要原因之一。

四、国家的政策是保护性挖掘、不会主动挖掘的国家所持态度是“不主动发掘”,以持此态度,主要是从文物保护方面的考虑的。毕竟所有的古墓,以及墓葬中的文物,都是不可再生的文化遗产,如果遭到顺坏,那就再也不可能被重造了。这方面曾经有过很多次的惨痛教训。

1956年考古学家开始挖掘明定陵,在挖开后,定陵中泛起许多名贵文物,然而由于缺乏隔氧技术,被密封几百年的文物出土就氧化,甚至化为灰烬。

正是由于多次考古发掘的凄惨教训,所以,国家是不允许再进行类似“杀鸡取卵”式的考古发掘。也让国家意识到,考古应该是保护,从此给考古定下不主动挖掘大型帝王陵墓的规定。只有当陵墓泛起被破坏的情况下,才能够举行掩护性的挖掘。

总结:综合以上几点,最终秦始皇陵墓到现在也没有进行挖掘,以上单独一点就限制的对陵墓的挖掘,何况这么多的因素,相信未来很长一段时间内秦始皇陵墓是不会进行挖掘的。而我们对秦始皇陵墓的好奇心理,只能放在心底了。秦始皇陵墓作为我国重点文物保护单位,体现这我国古代人民才能,也是我们国家骄傲和宝贵财富。我们应该进行保护。

感谢您的阅读,喜欢的话留个关注吧,小陌期待与您一起探讨、分享更多的历史事物。

秦始皇的陵墓为什么到现在没有挖开,到底是什么原因呢?

秦始皇[(公元前259一前210年)赢政],中国历史上第一位封建皇帝,史称“秦始皇”

秦始皇葬于中国陕西省西安市以东30Km、临潼县骊山,也称山园。至今已有2200年历史(公元前210年一一公元年)现”兵马俑“是秦陵的一部份。

秦始皇陵墓于1962年,我国考古队已对其全面勘察。但实际发现于1974年1月29日,陕西省临潼县晏寨乡西扬村村民在现秦陵东面1"5公里处打井时,“兵马俑”被意外发现。

1974年7月,国家科考队第一次进驻工地。对已被发现的小部份文物实行抢救保护,并在陵墓南面挖掘出三个“兵马俑”坑。……

自1974去一1983年12月止,秦陵再没有挖掘。其原因可能与以下几点有关联:

一、政令国家已下令对现存的皇陵墓实施保护,不作主动性的挖掘。再者,秦始皇陵是我国首批列入世界文化(文物)遗产,在某种意义上也是受限制。

二、工程量

据考古有关资料表明秦始皇陵墓总区域面积约56平方千米。主墓区域土高(夯填土)达80m,深度可达40m(徒直立式墙体)。东西长度345m,南北宽达350m,面积有120750m2。此外,周边还有现勘察知道的设施(人殉坑、徒刑坑、陶俑坑、马厩坑、葬马坑、禽兽坑以修陵人的殉葬坑)。可见规模,工程量,涉及时间、自然因素、废土搬运和堆放等等问题。

三、技术设备与自然因素由于秦陵至今已有2200的历史,主墓区(棺椁地宫顶部)是否已凹陷或完好?里面水银存量、是否对施工人员和科考人员有危害性?

假如允许挖掘。机械施工时会不会造成地表凹陷,由此损坏文物?如果用人工需要多少人力物力?时间要多久?时间太长,遇到下雨天怎么办?排水或成为人工湖。文物一但与外部空气接触时间长,对文物的氧化怎么办?由于陵墓规模磐大,需一支非常专业考古人员且所需人员要多少?土方堆放去处?……?

1980年抢救的二辆铜马车,举全国之力,还用了3年时间。更何况地宫之规模,文物有多少?要多少人才应付得了?太多太多的假设都没能拿出行之效的把握方案。这是最为重要的原因。

四、效益如果地宫里的文物价值及对研究秦朝文化没有特别之处(考古价值在史记中已完全记录清楚)。那么,就造成劳民伤财。况且,秦陵已列入世界和国家重点文物保护对象,旅游景点收入可观。让它同长城 并存于世,是否更合适。……

综上所议,虽未尽完整,但已尽力。敬请指正,望能参与评论。🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹

秦始皇的陵墓为什么到现在没有挖开,到底是什么原因呢?

技术保存文物手段有限,会极大的损害一大部分的文物,造成不可挽回的损失,目前乃至相当长一段时间内不适合发掘秦始皇陵!

秦始皇的陵墓为什么到现在没有挖开,到底是什么原因呢?

为什么一直没有打开

秦始皇陵是中国三大古墓之谜,近年来中外历史学家,考古学家,都表示了极大的兴趣

1、技术不达标

发现秦始皇陵的时间是很早了,但是当时没有发掘是说技术不达标。如今过去几十年了,还是技术发展没有达标。墓室内的环境和墓室外的差距特别的大,经过几千年的沉淀,墓室内几乎是真空的。文物一旦被发觉出来,除非你立刻给一个完全一样的真空环境,否则发觉出

来的东西立刻会被氧化,这在之前可是有着前车之鉴。

2、国家发展不需要

很多人可能不知道,真的将秦始皇陵挖出来需要多少钱。先不说整个挖掘出来,就先说把秦始皇陵上面的土给清掉需要多少钱。以前为了容易找到墓穴在哪,一般都会有封土,渐渐的封土也成了地位的象征,封土越高,地位越是显贵,这完全是在移山啊。那移走了秦始皇陵上面的山,究竟是需要多少钱?秦始皇陵是56.2平方公里,封土高有74米。为了方便计算,我们暂时看作是圆锥体,那么就是14.2亿立方米土。假设将挖出来的土运到十公里以外,假设单位运费40,那么所需要的钱将近是600亿人民币。这还只是将上面的土移走,还不算处理好里面的水银等隔绝开,还有挖掘等工作,这个简直是个耗钱的无底洞。我国是为了发展为第一要义,经济建设为中心。怎么可能会把钱财耗在这个地方上面,还不知道要需要多少年才可以挖掘完成,所以说一时半会不会去发掘的。

打开以后会对目前的中国有什么帮助吗:

好处一:伴随品

随着世界奇迹之一的被曝光,很快伴随品发展太多了。比如说旅游,会带动绝大的周边的发展;除此之外,我们国家的历史研究会进一大步,毕竟这可是世界上的奇迹之一,里面的好东西太多了。

好处二:历史研究

之前也说了,秦始皇陵的发展对中国历史甚至是世界史的影响太大了。是里程碑的事件,甚至可能会改变历史谜团。

坏处:经济损失太大,收不回来成本

- 最大的坏处是,秦始皇皇陵的发掘的损耗,是在几十年里面都不会收回来收益的。就像是建造地铁高铁一样,是个长久的收益的过程。所以说,过去几十年里面,秦始皇陵没有被发掘,在接下来的几十年里面也不会被挖掘。除非是那个不要命的盗墓贼对皇陵有着巨大的破坏,到了不得不去发掘才可以。但是几千年过去了,还没有哪个盗墓贼成功过。假设挖掘了,对中国的好处,目前几十年内坏处大于好处。

秦始皇的陵墓为什么到现在没有挖开,到底是什么原因呢?

1955年,郭沫若率领考古队开始了定陵的考古挖掘,明代万历皇帝的陵寝被打开后,大量的文物在接触空气后立即被氧化、破坏,各种珍贵字画、丝织品顷刻之间灰飞烟灭,让人心痛。定陵发掘也成为中国考古史上的悲剧事件。教训太惨痛,周总理得知后,立即通令全国,禁止挖掘任何帝陵,这才避免了一场更大的劫难。成为了新中国从此不再允许发掘帝王陵寝的一个重要原因。

秦陵兵马桶在挖掘的时候,在兵马俑身上的色彩还是比较明显比较鲜艳的,有朱红、紫红、粉红、深绿、粉紫、中黄、橘黄、黑、白、赭等。当年在考古挖出来时,每个兵马俑其实都颜色丰富。但经过两千多年的埋藏,那些保存下来的颜料出土后15秒就开始变化,4分钟内就完全起翘、剥落。

所以我们只要知道,依照目前的科技条件,一旦陵墓打开,陵寝中的各类陪葬品将在一瞬间灰飞烟灭。即使有幸保留下来,也会失去原有的研究价值。在我们没有做好准备的情况下,国家是不会允许贸然进行的,尤其重要性如此之高的帝陵。另外秦陵和乾陵早在1961年就被国务院公布为第一批重点文物保护单位,怎能轻易挖得?秦陵在1987年还被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录,真的要挖,作为世界性的人类遗产,联合国教科文组织也得点头。2004年前后秦陵也面临过被摘牌的危机,差点被列为濒危世界遗产。据说联合国教科文组织、世界遗产委员会在对秦陵进行实地调查后,发出了保护状况不乐观的函告,要求进一步履行保护世界遗产的公约。所以,国家早就开始了对秦兵马俑及秦始皇陵的彻底的保护与整治,投资对始皇陵遗址公园和秦兵马俑周边进行环境改造。秦始皇的陵墓为什么到现在没有挖开,到底是什么原因呢?

主要还是一个技术层面的原因。

考古的目的是通过发掘的文物研究历史,那么这就有一个前提,即保证文物的完好,如果挖出来就坏了,或者说无法将其好好保存,那么这个考古就没有意义,还不如将其埋在地下。

而咱们国家历史上在这方面经历了太多的教训。

比如发生于上世纪五十年代末的定陵事件。

1955年,由郭沫若和吴晗牵头联合沈雁冰、邓拓、范文澜、张苏等学者向国务院联名提交了《关于发掘明长陵的请示报告》,以便更好的研究明史。

明长陵是明十三陵之首,乃是明成祖朱棣和皇后徐氏的合葬墓。但由于长陵的规模太过于宏大,墓葬内部结构可能会相对比较复杂。当时的长陵发掘委员会在一系列试探性挖掘无果之后,出于保险起见,决定在明十三陵中挑选一个小一点的练练手。

而万历皇帝的陵墓定陵,由于保存比较完整,且万历皇帝在位时间久,史料可能相对丰富等因素,便被选做了练手的对象。

于是乎,在经上报批准之后,郭沫若团队于1956年5月开始试掘,一年后,正式打开地宫入口。明定陵也因此成为明十三陵中第一个也是唯一一个被发掘的墓葬。

当然了,毕竟是发掘的帝王陵墓,此次发掘绝对是收获颇丰,金银珠宝、金丝玉帛、书画文物等,堆满了墓室。整理出来的,大小文物超过3000件,其中包括有著名的万历皇帝金冠,其乃是中国至今发现的唯一一顶纯金的金冠,工艺水平极高。

此外,还通过打开万历皇帝的棺椁,检查万历皇帝的遗体,发现其身体有残疾。

总之,收获颇丰。

但大家还没来得及高兴,就发现由于事先没有对文物进行保护处理,导致四百多年的岁月痕迹逐渐在文物身上出现,丝绸氧化腐烂,人偶变黑,字画脱墨……大量的文物失去了本来的面目,而且永远无法还原。

这些都是国宝啊

当时主持发掘工作的夏鼐先生看到这一幕,急得眼泪都出来了。不是他们不想保护这些文物,而是没有经验,没有技术,根本无法去保护。

于是乎,定陵事件成为了中国考古界最为惨痛的一个教训

而鉴于这个教训,夏鼐等人上报,建议停止帝王陵墓发掘,这才使得郭沫若等人所坚持的长陵发掘计划被停止,否则后果不堪设想。

而同样是因为定陵事件的教训,国家文物部门发出来一个硬性规定,即不再主动发掘帝王陵墓。

注意,这里说的是不主动发掘,不代表不发掘。如果帝王陵墓有着被盗的风险或者遇到诸如建筑施工,工程建设,甚至于地质灾害这样的意外发掘情况,文物部门出于文物保护的目的,是会对其进行抢救性挖掘的。

换句话说,只要这个帝王陵墓有条件保存下去,那么就不会去动他。

而咱们的秦始皇陵,早已经被好好的保护了起来,所以自然没有去挖他的必要。毕竟其无论是尘封的年限还是地宫规模那都不是定陵可以相比的。

以目前的技术来讲,很难有把握在对其不造成损伤的情况下,进行发掘。

别的不说,就说离秦始皇陵不远处的兵马俑。其在最初被发掘的时候,并不是我们现在所看到灰色泥土的样子,兵马俑身上都有着鲜艳的色彩,只不过由于遇到空气以后被氧化,导致颜料的脱落,这才成了我们现在所看到的兵马俑。

当然,除了技术原因。

发掘秦始皇陵还需要考虑到一个成本问题。

因为,如果非要挖掘秦始皇陵,技术上也不是完全不可以。面对复杂且危险的地宫结构,咱们有考古机器人,以及大量的自动化设备;面对易于氧化的环境因素,我们可以制造一个室内发掘环境,就像三星堆那样。

但这无疑是一个浩大的工程,比如那数十亿立方米的浩大封土堆,仅仅是挖土运方的花费那都是上百亿。此外,营造一个数十平方千米的密闭室内环境,那得需要多少的材料,多少的建筑费用?

还有,传说秦始皇地宫内大量的水银,该如何处理?要知道那玩意儿一旦蒸发上地表,届时对于方圆周边的居民无疑是一场灾难,所以这又涉及到一个拆迁安置的问题。

文物部门不是拆迁办,其经费有限,不可能把钱砸在这一个项目上。而如果联合有关部门合作,甚至于引进社会上的一些投资,这就不是考古了,带有商业性质以后,那可就变了味道。

秦始皇毕竟是中华民族的先祖,老祖宗可不是这样来对待的。

换句话讲,难道你愿意去刨你家祖坟?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。