为何李渊造反敢于立刻称帝,而朱元璋造反要广积粮,缓称王?

李渊虽然称帝的速度要比朱元璋快得多,但也不是“立刻称帝”。两人虽然在称帝时间上差异较大,但有一点是共同的:审时度势,顺势而为。

隋大业十三年(617年)六月,李渊在太原起兵,八月大军抵达黄河岸边,十月围困长安,十一月攻克长安并拥立隋炀帝的孙子代王杨侑为帝。

第二年三月,隋炀帝在江都遇害,六月李渊取代杨侑称帝建国。从起兵到建立大唐帝国,李渊只用了一年时间,堪称光速。

此后,李渊又用了四年时间,才基本上统一的全国。

元至正十二年(1352年),朱元璋受汤和邀请加入郭子兴的起义军。第二年朱元璋出走,在定远独立成军。

至正十六年(1356年),朱元璋攻克集庆,建立应天府,并接受朱升“广积粮缓称王”的建议。

至正二十三年(1363年),朱元璋消灭陈友谅,至正二十六年,又消灭张士诚,并自称吴王。吴元年(1367年),汤和南征消灭方国珍等南方割据势力,同年徐达、常遇春北伐。

1368年,朱元璋登基称帝,建立大明帝国。从参加义军到建立大明,朱元璋用了整整16年。但此时,全国已经基本上统一了。

从二人的创业经历可以看出,他们明显走了不一样的路,李渊是“先称帝,后统一”,而朱元璋则是“先打江山,后穿龙袍”。

同样是举兵推翻前朝,李渊为何胆子这么大,敢在群狼环伺的情况下登基称帝,全然不顾“树大招风”的忌讳呢?

朱元璋又为何那么小心翼翼,直到大都被攻占,元顺帝逃亡漠北才坐上龙椅呢?

二人打出的旗号不一样李渊举兵时打出的旗号并非“反隋”,而是“尊隋”。

这是什么奇葩操作呢?说起来好搞笑,李渊在檄文中宣布:杨广得位不正,搞得天下民怨沸腾,我老李是为了大隋基业而起兵推翻杨广。

这种操作既具有一定的迷惑性,给了不满隋炀帝的派系势力一个名正言顺的投靠机会。

最难受的是隋廷,杨侑被顶到前面跟爷爷杨广对垒,李渊却躲在身后操纵傀儡。同时在这个过程中,李渊又在不断掏空隋朝存在的基础,为禅代做好充足的准备。

这种游戏在历史上几乎是一个常规操作,屡试不爽。

朱元璋从一开始就是黑脸的“反派”,直接跟正统的大元面对面厮杀。从立场来说,他就是Z反,没有回旋余地。

也就是说,因为旗号不同,李渊手上握了两张牌,一张叫军事,一张叫政治;而朱元璋只有一张牌,即军事。

事实上,朱元璋也试图抓住政治牌,他曾经联系过元廷,希望能被收编。只是后来眼看元廷这张牌作用实在不大,所以很快就放弃了。

因为“尊隋”,所以杨广死后,李渊具备接受禅代,继承隋帝国的先天优势。而朱元璋只能凭借拳头,一点一点地打。

二人面临的威胁不一样从起义军的规模来看,其实李渊面临的竞争对手要远大于朱元璋,但具体到他们二人的地理环境来说,李渊却占尽了便宜。

隋朝从大业七年就开始出现农民起义,到李渊起兵时,天下有数百支义军,有实力跟李渊抗衡的至少有十几家。朱元璋所在的时期,义军的数量和质量,其实远不及隋末。

但具体到现实条件,李渊却占尽了便宜。

隋末的义军,大多集中在河北、河南、淮河流域地区,河东和关中地区相对薄弱,而这两个地方恰恰是李渊的大本营。

也就是说,李渊具备关起门来独立发展的条件。

朱元璋就惨了,他所在的应天府,北面是元朝,东面是陈友谅,西边是张士诚,南边是方国珍,地理位置狭小,且四面为敌。

这种状况下,称帝的效果截然不同。

李渊称帝可以树立正朔的形象,能迅速将周边的小股势力吸引过来。而朱元璋如果称帝,就成了众人的靶子。

所以,李渊不能低调,高调才能抓住战略机遇。朱元璋则必须低调,高调就是众矢之的。

二人拥有的资源不一样李渊的身份是关陇门阀集团成员,朱元璋则是穷得裤子都穿不上的农民,身份的差异,决定了他们所拥有的资源天差地别。

改朝换代说到底是革命,军事是表,政治才是根。

李渊为何不到半年就能攻克长安?原因很简单,有拥趸。

李渊封唐国公,其封地就在太原,本人在河东、太原发迹。陇西李氏的根又在关中,家族子弟在那里盘根错节,与当地的豪姓大族利益绑定非常深。

唐军到了河东后,几乎兵不血刃,各派势力纷纷来投。连李渊的女儿平阳公主,都能打着李家的旗号,组织了一支十几万人的队伍,将长安西边扫荡了一个遍。

有关陇门阀做后盾,有关中和河东这两块大粮仓做根据地,李渊还需要再小心翼翼地“广积粮缓称王”吗?他背后的门阀家族推也要把他推上皇位。

朱元璋则因为身份问题,必须要走一段弯路。

他从一名大头兵开始,走到普通的将领,再独立领军称为割据势力,在江湖上挂个号。这个过程花了四年时间,速度已经够快的了。

好在陈友谅和张士诚的身份也没比朱元璋强多少,他们的Z治资源也不强,否则朱元璋不可能有机会改朝换代。

事实上,这要归功于元朝。由于元朝对汉人的歧视,导致没有汉人士族阶级冒头,这才给了朱元璋崛起的机会。

从这一点上来讲,朱元璋又是何其的幸运!

改朝换代的历史看起来只是简单的重演,但仔细揣摩,其实他们都有各自不同历史条件下的精彩。

为何李渊造反敢于立刻称帝,而朱元璋造反要广积粮,缓称王?

时代背景和个人条件不一样。

公元617年十一月,李渊攻占长安。

公元618年五月,李渊逼隋恭帝禅位,建立了唐朝。(还有一说是八月)

从前一年的十一月到当年的五月,别看中间的时间跨度不长。但在这期间发生的大事情可真是不少。

首先的第一件大事情是攻占长安的当月,李渊拥立杨侑为皇帝,并遥尊远在扬州的隋炀帝杨广为太上皇。这个事情说明,李渊已经取代表弟隋炀帝,成为关陇集团的代理人。

第二件事是当年三月,宇文化及发动兵变干掉隋炀帝。这件事情极大的动摇了隋朝的统治根基。毕竟皇帝都能被干掉,老百姓对隋王朝仅存的一丝敬畏之心自然是不会有了。

第三件事是当年四月,南梁后裔萧铣在两湖地区称帝,置百官,恢复梁室旧制,实力最大时曾一度拥兵四十万。这件事情相当于是坐实了前一件事。即隋朝没民心了,随便一个有身份的人出来都能号召百姓拥护自己。

第四件事是萧铣称帝的同一个月,留守洛阳的隋朝大臣元文都、皇甫无逸、卢楚、王世充等人拥立杨侗称帝,国号仍称隋。结果刚恢复隋室没多久,这帮人就发生了内斗。后来元文都等人在这场内讧中被王世充干掉。

到了五月的大事,就是李渊称帝了。

回看这六个月发生的事,可以发现:自从李渊遥遵隋炀帝为太上皇后,隋朝的旗号就已经不灵了。

隋炀帝被遥遵为太上皇,没人来打李渊,也没人来投奔李渊。反倒是隋炀帝被杀后,一大票人纷纷自立为帝,获得了百姓的支持。

元文都等人拥立杨侗称帝,结果也是没多少人投奔他们。在老百姓看来,那个暴虐的隋朝或许还没死,但在大家心里,已经死了。

这个时候摆在李渊面前最重要的事,不是缓称王,也不是什么韬光养晦。而是尽早打出自己的旗号,去跟关东诸侯争取天下民心。

也就是去跟王世充、萧铣、窦建德、杜伏威等人去争民心。

如果这个时候李渊仍然是抱着隋恭帝,抱着大隋旗号不放,这并不明智。甚至于说,如果李渊久拖着,不打出自己的旗号,不刺激部将的积极性。他还有可能丧失人心。

后来李渊称帝建唐,改元武德,立李建成为太子,封李世民为秦王兼尚书令,封李元吉为齐王,其它宗室李神通、李孝基、李道玄等人全部封王。封裴寂为右仆射,刘文静为纳言,屈突通为兵部尚书,殷开山为吏部尚书,长孙顺德(李世民老婆族叔)为左骁卫大将军,刘弘基为右骁卫大将军。其他文武百官和平民全部加爵位一级,义军所经之地免除徭役三年,其他地方免徭役一年。废除隋律,颁布新律。关中的民意军心士气,一下子就被激发了。

相比于李渊,朱元璋完全不同。

公元1355年,朱元璋脱离郭子兴单干。在滁州建立根据地。后来郭子兴受排挤,他反倒要去投奔朱元璋。

这个时候的滁州城,地盘是朱元璋带兵打下来的,军队也多是由朱元璋招募收编的。只要朱元璋愿意,他完全可以不鸟郭子兴。但朱元璋始终没有这么干。他主动上交了政权和兵权给郭子兴。

他为啥这么高风亮节呢?因为他在外头招兵买马,打的是小明王龙凤政权的旗号。他自己打旗号,老百姓不认。而小明王又认郭子兴,不认他,只承认他是郭子兴的小弟。后来郭子兴病死,小明王重新册封滁州这一路义军时,都元帅也仍然是郭子兴的儿子郭天叙担任。朱元璋只是左副元帅。排老三。

并且,郭子兴、郭天叙也不是光杆司令。他们在原濠州系红巾军中是有影响力的。如果这个时候朱元璋不理智,为了一个虚头巴脑的名号而自立。他不仅争不到民心,反而有可能被红巾军自己人给打死。

到了1356年,朱元璋攻占南京,郭天叙在攻打南京期间莫名其妙的死了。至此,朱元璋才能说把原濠州系红巾军和自己带出来的部队整合在了一起,成为这支小团队中的绝对老大。并获得小明王的承认。

不过,此时的朱元璋仍然没有在南京自立为王的资本。

因为一方面,当时东面的张士诚和西面的徐寿辉,实力都比他强。如果他脱离龙凤政权系统自立,很有可能会被张士诚、徐寿辉揍死。而如果他不脱离小明王,有龙凤政权罩着,他的日子会好过很多。

再有一点,只要朱元璋不脱离龙凤政权,元朝就不会注意到他。当时察罕帖木儿(王保保的舅舅)跟龙凤政权在江北打得是你死我活。多个起义军将领都被他剿灭。如果朱元璋像张士诚、徐寿辉一样,刚有点小势力就称王,他一定会被元朝重点关照。

想当年,徐寿辉第一个称帝,被元朝主力撵到大别山上窝了两年。幸亏是张士诚在东南称王吸引了元军注意力,他才咸鱼翻身,又打出了大别山

张士诚称王后,一个样,被元朝百万大军围了七个月。当时的张士诚叫天天不灵,呼地地不应,悔得肠子都青,连扇自己嘴巴,怪自己招摇惹事。而且最惨的是,他想投降都不行,围城的元朝统帅脱脱铁定了心的要把他凌迟,借他的人头在江南立威示警。后来幸亏是元朝高层内讧,脱脱被召回。他这才捡回一条小命。

朱元璋起兵晚,他单干时,徐寿辉、张士诚挨揍的模样他都是看在眼里的。所以,他自然不会重蹈覆辙,犯这种蠢事。

1358年,朱元璋派人找到隐士朱升,并询问其对时局的看法。朱升提了九字箴言:“高筑墙,广积粮,缓称王”。

朱元璋此前一直是在无意识中实践着这九字箴言,直到朱升向他理论性的阐述后,他才算是真正系统性的理解了。自这之后,朱元璋一直按照这一策略实践。

比如高筑墙,朱元璋此前一直在扩张,没怎么注意地盘的巩固。自这之后,朱元璋才开始关心起怎么巩固地盘。陈友谅、张士诚就都吃过朱元璋城高墙坚的亏。

比如广积粮,朱元璋此前因为要打仗,所以不怎么注重屯田。即便是占领南京后,他的军粮依然是要靠搜刮寨粮维持补给。自这之后,他很注意根据地的建设。

缓称王亦如此,这是朱元璋做的最到位的。

公元1362年,朱元璋趁着察罕帖木儿与红巾军在北方大战之机,抽空,东揍张士诚,西揍陈友谅,巩固了自己的地盘。

公元1363年,朱元璋趁察罕帖木儿被杀,元朝的王保保和孛罗帖木儿大混战,并笃定张士诚不敢来打自己的机遇,全军西进,打败陈友谅,并一举吞并了两湖和江西地区。

PS:当时挺有意思的。朱元璋和陈友谅在大决战之前都在观望北方形势。尤其是朱元璋还致书王保保,希望保持和好关系。他们是确定王保保和孛罗帖木儿开战后,才放下心来跟对方决战。

公元1365年,朱元璋趁王保保与元朝关中诸将对峙之机(李思齐、张良弼等),集中兵力攻打张士诚。直到打得张士诚仅剩一座孤城,自己尽占江南富庶之地后,朱元璋才正大光明的打出自己的旗号,自立为吴王。

PS:朱元璋是称王前害死的小明王,不是称帝之前。这一点在影视剧中经常搞错。

公元1367年底,朱元璋趁着王保保与元顺帝内讧之际(元顺帝罢免了王保保,王保保干脆杀了元朝任命的地方官,在山西关起门来当土皇帝),一举攻灭张士诚。并正式宣布不再使用龙凤政权年号,改元洪武,自立为皇帝,建立明朝。

从1356年到1366年,朱元璋整整忍了十年时间才打出自己的旗号。

总的来说。李渊的崛起就相当于分公司经理吞并了母公司,并迅速完成资源整合。他手上啥资源都不缺,有人才,有技术,有成功的经营体系。他只缺市场占有率。而前母公司的名声臭了,在市场上没人买账。所以李渊便当即立断,打出新品牌,并靠过硬的产品力重新占领了市场。

相比之下,朱元璋开局一张碗,手上啥资源都没有。前期的资源积累全靠给大公司贴牌才攒下来的。他要是脱离了大公司,在市场上打自己的品牌,很难被市场认可。稍不留神还会被其它大公司盯上,把他挤死。所以朱元璋必须要忍耐,一步一步往上爬,待实力够了才能打响品牌。

为何李渊造反敢于立刻称帝,而朱元璋造反要广积粮,缓称王?

李渊造反后很快称帝,朱元璋却要“深挖洞,广积粮,缓称王”。看似采用的是不同的方式,却都是成功者。原因就在于他们都是走的适合自己的道路。

先看李渊,李渊是和朱元璋截然不同的人。最明显的就是出身不同。相比朱元璋张口就说:“我本淮北布衣!”李渊的出身是非常高贵的。

所以朱元璋一生自傲,没有把谁放在眼里。就是朱元璋的一生没有依仗任何人,完全是靠自己赤手空拳打下大明的万里江山。

相比之下,李渊简直是一个极品官二代。李渊的爷爷李虎,是后魏的左仆射,也就是宰相,被封为陇西郡公。并且成为八柱国之一。

后来后魏分裂成北周和北齐,李虎的同事成了周文帝。到了李渊的父亲李昞的时候,皇帝就变成了隋文帝杨坚,也是李昞曾经的同事。这时候李昞就继承了李虎的唐国公的爵位。

从这里可以看出,由于皇帝经常换,当皇帝可能已经变成了这些贵族的理想。努努力真的可以实现。至少后魏的八柱国,已经有两家已经当了皇帝了。所以后来有算卦的告诉李渊,你也可以当皇帝的时候,李渊并没有吃惊,因为就当时的情况来看,颇有点皇帝轮流做的味道。

也就是说,当时的人不认为皇帝是哪一家的特权,谁有本事谁做。并且李渊的却确实有本事,七岁接他父亲的班,变成了唐国公。皇帝是他姨夫,独孤皇后是他姨母。这才是真正的官二代。

最重要的不是他的官位和出身,而是李渊这个人。因为出身好的人多了,独孤怀恩也想做皇帝,并且独孤怀恩一家出了两个皇后。但还是被咔嚓了。还有杨玄感,天时地利人和都占完了,结果皇位没得到,也被咔嚓了。所以自身能力很重要。

李渊出身贵族,但李渊却没有贵族的架子。据《旧唐书》记载李渊:“倜傥豁达,任性直率,宽仁容众,无论贵贱咸得其欢心!”

这就是创业者所具有的特质:第一,性格直率,容易让人相信,人品好。第二,仗义疏财,待人宽厚,喜欢交朋友。无论是战国时期威震天下的四公子,还是水泊梁山里扛把子的宋江。都是拥有这两种品质。他们的可贵之处就是:无论贵贱咸得其欢心。这点非常重要。意思就是你必须拿这些人真当朋友,而不是须臾应付,做表面工作。

李渊这点做的非常好,尤其是造反后,好多以前跟着他混的狐朋狗友,都来投奔他。包括武则天的老爹武士彟。并且李渊是人真好,以前是交朋友比较真心。造反后是只要有人投奔他,他肯定给别人升官,无论谁来都是这样。据史书记载,李渊最多的时候,一天升了一千多人的官职。这是真大方,这一点十个项羽都比不上。

并且当时李渊还没有当皇帝,还在造反途中,就已经把隋炀帝的官都封出去了。试想一下,这样的李渊谁不喜欢。

李渊让朱元璋没法比的就是,李渊一直有个根据地,就是晋阳。这一点是很多人没法比的。不但朱元璋,刘备,刘邦没法比,就连曹操都比不来。因为晋阳是军事重镇。所以李渊起义的时候是要人有人,要枪有枪,要粮有粮,要兵有兵。并且还是跟突厥人一直玩躲猫猫的边兵。这是其他造反者所不具备的硬条件。

而李渊本人,包括他的几个儿子,为什么一横空出世就震惊世人,特别是李世民。就因为李渊一直镇守晋阳,天天和突厥骑兵玩做迷藏的游戏。从战场中出来的,和突厥的精锐骑兵拼杀出来的晋阳铁骑,掉过头来打长安的时候,你可以想象它无坚不摧的强大威力。关于这一点可以参考“安史之乱”的战况,盛唐就是被调转过来的幽州铁骑打垮的,更何况现在是奄奄一息的隋末。

但李渊并没有被胜利冲昏头脑,开始的时候他并没有称帝,反而装孙子,天天写信讨好李密。拿下长安后并没有杀人,而是继续封官许愿。并且李渊自己并没有称帝,而是奉代王杨侑为天子,遥尊炀帝为太上皇。直到隋炀帝被右屯卫将军宇文化及杀于江都宫中。李渊才开始要杨侑把皇位禅让给他。

所以说李渊的情况可以说在历代帝王中仅次于隋文帝杨坚。这种天时是别的皇帝比不来的。

更别提八代贫农的朱重八,无论如何都无法和李渊比天时的。朱重八穷的家无余粮,饿死的只剩下自己一个人。最后无奈到寺庙当和尚求生存。这种经历是李渊无法体会的。

所以朱元璋还是朱重八的时候,远没有李渊那种“登高一呼,应者云集”的群众基础。所以朱元璋只有一砖一瓦的建立自己的江山。

没有人望,就不要想着率先出头。就要老老实实的积蓄力量。躲在无人的角落里让人看不见。低调才是生存之本,可以说朱元璋的前半生基本上都是在考虑如何生存。

当和尚是为了活下去,到濠州投奔郭子兴差点没被当成奸细给杀掉。朱元璋的一生充满了坎坷,几乎每一步都是生死之间。所以说朱元璋就是《斗破苍穹》里面的萧炎,几乎每一步都是在压榨自己的极限和潜能,每一步都是被逼的。

朱元璋每走一步,都会有人来找他的茬。无论是陈友谅还是张士诚,朱元璋都是咬着牙被迫反击的。真实的情况是每一步都可能覆灭,哪有心思清闲的摇着鹅毛扇算计别人。就是有那么想法也没有那个时间。

恐怕朱元璋做梦都想别人都把他当成隐形人。但可惜的是就他势力最弱,很容易成为别人打击的对象。这时候为了不带来更多的敌人,为了更好的发展自己,也是为了更多的能渔翁得利,朱元璋选择了悄无声息的发展自己的方略。直到自己足够强大了,这才露出狰狞的牙齿。

综上所述:李渊是天之骄子,是上天的宠儿。几乎所有的优惠条件几乎都往他那里倾斜。因此李渊的一生是顺水顺风。几乎没有花多大力气就一统天下。 但是老天爷给的都是有代价的,所以最后才会有“玄武门之变”的人伦惨剧。而李渊随即被软禁在宫中过着花天酒地的生活。 朱元璋一生起于毫末之间,从一介淮北布衣,一步一步成长成为大明天子。历尽艰辛受尽磨难。最后也逐渐骄傲自负。认为自己可以算计老天。给后代留下了种种安排。 但可惜的是,人再有能力对老天还是要怀有敬畏之心。能力超强如朱元璋,即使安排好了一切,还是会有朱棣的起兵“靖难”。 无论是李渊还是朱元璋,在开始都掌握住了自己的度,找到了适合自身发展的道路。所以李渊早称帝,仍然获得了成功。朱元璋晚称帝,也得到了自己的江山。就因为这是适合他们自身发展的道路。 从这里可以看出,每一个成功都是不可复制的,每一个人都应该找到自己的发展之路,才有可能取得成功!为何李渊造反敢于立刻称帝,而朱元璋造反要广积粮,缓称王?

李渊打进长安以后,很快就称帝了。可是,朱元璋在起兵以后,却一直没有称帝。不但没有称帝,连称王都。他的谋士高升曾给他提出过一个“高筑墙,广积粮,缓称王”的策略,明确说明,不能够及早称王,更不能及早称帝。

那么,为什么李渊打入长安以后,很快就称帝了;而朱元璋却一直不称帝,直到他消灭陈友谅,才敢于称王呢?

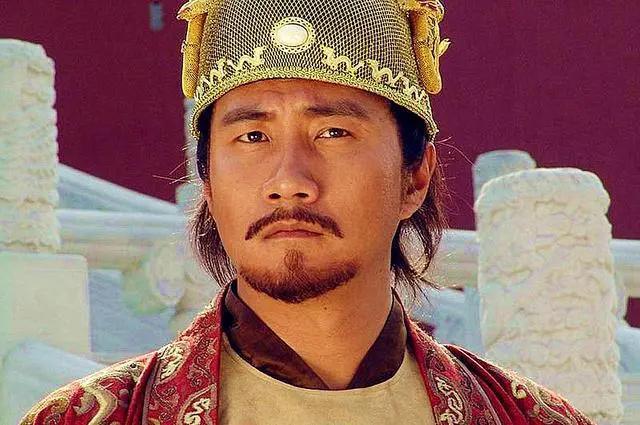

(李渊)

李渊之所以很快称帝,按照历史记载,是因为李渊在打进长安以后,立刻就拥戴隋炀帝的孙子杨侑为皇帝,也就是隋恭帝。一年后,隋炀帝在江都被禁军将领杀死。隋炀帝死后,仅过了两个月,李渊就强迫隋恭帝禅让皇位给他。由此可见,李渊称帝,显然是十分迫不及待。

那么,同样是打江山,为什么李渊迫不及待要称帝,而朱元璋却迟迟不称王。这两个君王的操作方式,为什么不一样呢?

我认为,这两个君王之所以有不同的操作方式,与当时两个君王所处的情景是不一样的。

李渊本来是皇亲国戚,而且是世家贵族。他在民间老百姓,以及诸侯之中的威望是比较高的,至少是有一定分量的。当李渊打进长安以后,他以隋炀帝昏庸无道为名,重新立了一个皇帝。李渊的这番操作,事实上是获得了大家支持的。因为大家都知道隋炀帝昏庸无道,都在反叛隋炀帝。隋炀帝在那个时候已经变成了过街老鼠,反而支持隋炀帝的人,还受到了大家的唾弃。在这种情况下,李渊另外立一个贤明的皇室成员为皇帝,而且这个皇室成员还是隋炀帝的孙子。虽然大家都知道,李渊立这么一个小皇帝的目的是什么,但是在公义上,李渊是说得过去的。

当隋炀帝已经被杀去世后,李渊当时其实有两种操作方式:一是“挟天子以令诸侯”,一是及时取而代之。李渊采用的方式,就是取而代之。

(隋炀帝)

应该说,李渊的这种操作方式是对的。毕竟李渊本来就是皇亲国戚,他就算是要受禅让获得皇位,别人也不会太多地质疑他。何况表面上他还是受的禅让。而假设他采用“挟天子以令诸侯”的方式,后来再除掉这个天子,可能是很困难的。

所以,李渊为了有更大的号召力,干脆称帝。他当了皇帝以后,天下的诸侯和老百姓,就更加支持他了。

朱元璋的处境和李渊是不一样的。朱元璋是一个一穷二白的人,出身也不显贵。他最早也是在郭子兴手下干活,后来才一步一步打上来的。

不过,就算他已经打上来了,他的号召力也是不大的。

当时,真正有号召力的人是三个:一个是元朝皇帝。虽然元朝已经被大家给推翻了,但是还有很多人忠于元朝,他们是不愿意元朝被推翻的,他们在极力维护这个旧朝廷。当时北方有非常多的地主武装,帮助元朝抗击农民起义者,这也确实说明,元朝的号召力是还存在的。二是小明王。元朝末年,农民起义之所以爆发,是在小明王的父亲韩山童的宣传运作,发动起来的。韩山童有大批的信徒,只是还没有起义,就被元朝给杀害了。虽然韩山童被杀了,但是影响力在那里。作为其儿子的小明王,所获得的拥护是很多的。三是陈友谅。陈友谅已经在南方提前称帝了,而且在所有农民军中,他的实力也是最强的。

总之,朱元璋一开始,就不是那个能够获得大家拥戴的人。就算朱元璋在那时候提前称帝,也不会有更多的人来拥戴他。毕竟当时已经有三个“君王”了。再多一个君王,所起到的作用并不大。

(朱元璋)

如果朱元璋硬要挤上去称王,不但对朱元璋没有什么好处,反而可能会引起各方的注意,各种势力都会把枪口对准他。朱元璋成了大家打击的对象,他要“闷声发大财”,就很困难了。

我们看见,当小明王已经落魄,已经差不多要灭亡的时候,朱元璋还想把小明王接过来,依靠小明王的力量来号令天下。这也说明,朱元璋自身是没有这种号召力的。

应该说,李渊及早称帝,他的策略是不错的;朱元璋并没有及早称帝,而是缓缓称王,他的策略也是不错的。总之,在打江山的道路上,并没有一套完整的公式可以套用。究竟在什么时候称王,需要根据不同的情况,做出不同的选择。只要选对了,成功了,都是好的做法。

(参考资料:《明史》《旧唐书》《新唐书》等)

为何李渊造反敢于立刻称帝,而朱元璋造反要广积粮,缓称王?

导入语:唐高祖李渊公元617年阴历7月份起兵,隋恭帝公元618年阴历5月份将皇位禅让给李渊,从起兵到称帝用时10个月左右。朱元璋是在公元1355年郭子兴去世后才成为部队实际上的主帅,公元1368年称帝,用时13年左右。个人认为李渊能够比朱元璋更快速地称帝的最大的原因是时势不同。

一、隋朝末年的形势

隋炀帝好大喜功,不恤民力,营建洛阳东都、开挖京杭大运河,三征高句丽等,引发了各地动乱,在位仅第七个年头,公元611年,王薄、窦建德等人就起兵了,但是这个时候隋朝的实力还在,并没有对基业造成致命性的影响。

隋炀帝并没有奉行攘外必先安内的宗旨,还是一个劲地倾国之力去征伐高句丽,这就让起兵的人越来越多,直至隋朝开国功臣杨素的儿子杨玄感起兵,虽然杨玄感兵败自杀,但是他的起兵算是彻底动摇了隋朝的统治基础,贵族起兵的影响远远胜于老百姓。

都这种情况了,隋炀帝在平定杨玄感后的第二年又率大军去打高句丽,此时各路义军势力已经遍布全国,隋朝的统治已经濒临覆灭的边缘,公元616年隋炀帝开始破罐子破摔了,跑到扬州去躲安宁,结果又一个贵族蒲山公李密也在这一年里率领着瓦岗军围攻东都洛阳,紧接着公元617年李渊就起兵了,原本李渊打算搞长久战的,拥立隋炀帝的孙子为皇帝,尊隋炀帝为太上皇,得天之佑的李渊又有人给他送助攻。

公元618年隋炀帝被一个大贵族---宇文述的儿子宇文化及起兵给杀了,此时的天下烽烟四起,长江以南的杜伏威、林士宏等,长江以北的李密、窦建德等,关中的李渊等,隋朝实力已然消耗的一干二净,就剩下一些割据势力你争我夺。

这种时候李渊的贵族身份就发挥效应了,他本和杨广是表兄弟的关系,两家都是西魏传下来的关陇贵族的金字塔顶端的代表,加上李渊占据的是关中形胜之地,称帝可以迅速地聚拢人心,有四面八方的关隘在,也不用担心被大家群殴,称帝是利大于弊。

二、元朝末年的形势

元朝在忽必烈入主中原建立以后,政治上就一直动乱不堪,加上对百姓的统治是相当具有压迫性的,人人生来平等,元朝就不一样,非把人分个三六九等。

到了元朝末年,各路豪杰终于受不了,纷纷起兵,意在推翻元朝的统治,元朝此时虽然政治不堪,但是还是有一些大将之才,例如脱脱等人,加上军事实力尚在,各路豪杰只能在夹缝中谋发展。

此时主要有陈友谅、方国真、张士诚、陈友定、朱元璋等势力盘踞在南方地区,这个时候谁敢称帝,必然首先就遭受元朝的打击,一旦扛不住或者两败俱伤,都只会把机会留给他人,所以朱元璋这个时候是万万不敢称帝的,加上他的实力也不是最强的,此时义军里陈友谅实力才是最强。

值得一提的是朱元璋所在的江苏安徽一带处于各路割据势力的包围圈里,西边是陈友谅,南边是陈友定、东边是张士诚、东南有方国真,就像战国时期的魏国一样,四面八方都等着机会吃他一口,双拳难敌四手的道理,他还是懂的,只有低调、低调再低调才能有发展的机会。

如果他打张士诚等人,陈友谅肯定不会坐视不管,如果他打陈友谅,还有办法让张士诚不敢搞小动作,所以他只有把自己的实力发展到和陈友谅差不多的高度才能有机会称帝,同时还得找机会把名义上的领袖小明王给灭了。

就这样一直到公元1364年他才终于消灭了陈友谅势力,公元1367年再灭了张士诚、方国珍等势力,还找机会把小明王给沉江了,这才稳操胜券,于是公元1368年正式称帝。

结语:李渊起兵的时候隋朝已经无力对各路势力作出什么行动了,朱元璋当家做主的时候元朝兵力还是很强大,虽然不能完全灭了大家伙,但是专心打一个还是做得到的;李渊和隋朝皇室关系本就是血缘亲戚关系,加上自身又是大贵族,笼络人心自是没有问题的,朱元璋布衣出身,他的影响力在打败陈友谅之前还是局限在自己的地盘,而且上头还有个名义上的头---小明王。李渊占据的是关中地区,他倒是不担心称帝后引来大家伙的合攻,朱元璋四面八方都是敌人,而且当时他的实力也不是最强的一个,只要他敢称帝,必然引起大家伙的群攻,他万万招架不住。参考文献:

《明史》

《新唐书》

《隋书》

为何李渊造反敢于立刻称帝,而朱元璋造反要广积粮,缓称王?

李渊是大唐开国君主,朱元璋是大明开国皇帝,二人都是一个王朝的伟大缔造者。二人出身截然不同,一个是世家门阀,一个是赤贫农夫。一个不到13岁的孩子就继承国公之位。一个不到十五岁的少年就全家活活饿死。一个和皇帝是至亲的外戚,而且来自底蕴深厚关陇集团,一个是沿街乞讨的和尚,上无片瓦下午立锥之地,李渊从起兵到登基推翻了隋朝的统治,建立大唐盛世历时七年。而朱元璋更加了得,以最赤贫的身份起兵造反历时十四年推翻元朝统治,建立了大明王朝。虽然同样是称帝,李渊刚刚造反就敢的称帝,朱元璋却是一再推迟,直到消灭了所有敌手才最终称帝。这其中是多种原因造成的。

第一个重要的原因就是出身问题,李渊世家,李渊起兵造反就是当皇帝的,他是世家的代表,是关陇贵族推举出当皇帝的,有条件,有能力,有实力。起兵的时候就是最大的起义集团首脑,而朱元璋则不然,朱元璋造反首先是为了吃饭,从普通一兵逐步发家,一步一步统一天下,自古得天下最易莫过于李唐,得天下最难者莫过于朱明。但得天下最正者就是朱元璋。

还有就是李渊起兵是时候,天下已经大乱。隋朝已经失去了控制。李渊从起兵到称帝就一年,李渊独特在于是当皇帝以后打天下,就此李渊创下的两个历史之最:他是历史上称帝最快、统一最快的大一统王朝开国皇帝。李渊起兵的时候,隋炀帝还在,李渊先立了隋炀帝的孙子杨侗为隋恭帝,等到江都兵变,隋炀帝死于政变之后,隋朝是最大的合法性就此丧失,被人杀害了,李渊接受隋恭帝的禅位,建立了唐朝。从此,李渊就以隋朝“继承人”身份出现,可以以正统王朝名义征伐四方。具备天然的合法性,又加上各个关陇集团的帮助,所以迅速平定四方叛乱,短短五年就一统天下了。

朱元璋则恰恰相反,当时虽然是四方起义,但元朝中央政府还在,国家体系十分强大,而朱元璋最初不过是个大头兵,出身最底层,当时世家门阀虽然没有了,但豪族还是存在的,几大军事集团和元朝同时存在,张士诚,陈友谅,元顺帝。在几大集团里。起家本身就晚朱元璋只能低调,回避,以一种最不引人瞩目的人设出现,朱元璋最致命的问题,那就是底蕴不足。事实上他根本不是最强的。恰恰相反,朱元璋却是最弱的,得天下一统华夏轮到谁也轮不到朱元璋。所以后世才有得天下最难者莫过于朱元璋,但也是最正的。

元末,天下群雄纷争,元朝已经无暇顾及,但谁要敢称帝。元朝是一定要剿灭的,木秀于林风必摧之。如果朱元璋贸然称帝,就会很快引起元朝,陈友谅,张士诚的警惕和讨伐,从而引火烧身。在无数强敌环伺的时候,第一个出头的往往会死得最快,朱元璋肯定没那么蠢。所以采取了缓称王的车轮,慢慢积蓄力量,最后再称帝。

而隋末则不然,当时还是世家的天下,不存在平民的舞台,称王称帝只能是门阀,当时最大门阀局就是八柱国的后裔,当时除了隋炀帝一系之外,所有的门阀都站到了大隋王朝的对立面。在得到所有世家拥护,李渊作为新的门阀代表称帝就是很正常的了。

我是清水空流,历史的守望者。期待你的关注和点评。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。