三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?依据是什么?

太守、刺史和州牧三个官职,是“郡县制”代替“分封制”的产物,它体现了从秦朝到汉末,中央政权对地方治理模式的演化。

秦朝以前,中国实行的是分封制,地方长官是世袭的诸侯,诸侯在行政、军事、经济等方面具有完全的独立性。因此,分封制下的地方政权其实不受中央控制,久而久之周王朝就成了“花瓶”。

秦朝改“分封制”为“郡县制”,即地方采取郡、县两级政府,官员由朝廷任命,接受朝廷的监察、考核和调转,形成了中央对地方的垂直领导。

太守,就是“郡”这一级地方机构的最高行政长官,俸禄二千石,级别等同于九卿(类似于部长级)。县令(大县)或县长(小县),隶属于太守。

跟秦朝略有区别的是,两汉是“郡国并行”,“郡县制”为主体,辅以分封的“诸侯国”,从行政级别上将,封国等同于郡,封国的国相位同太守。

秦朝分全国为36郡,随着人口的的增多,以及边疆地区的加入,两汉时期郡的数量越来越多,到西汉末年扩展到106个郡。

从秦朝开始,以隶属于御史大夫的监御史为特派员,定期或不定期地巡察各郡国,这种行为被称为“刺”、“刺奸”。随着郡国数量的增多,这种临时性的监察已经越来越不适应形势的需要,怎么办?

喜欢大权独揽的汉武帝当然不能忍受这种状况,于是他在元封五年设立了刺史一职,专门负责对各郡国的“六道监察”。这六道分别是:

- 1.针对地方豪族兼并等不法行为的“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”;

- 2.针对地方高官以权谋私的“二千石不奉诏,遵旧典,倍公问私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸”;

- 3.针对地方高官司法不公的“二千石不恤疑狱,风历杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰苛暴剥戮黎元,为百姓所疾,山崩石裂,祆实讹言”;

- 4.针对地方高官选举舞弊的“二千石选署不平,阿附所爱,敝贤宠玩”;

- 5.针对地方高官子弟的“二千石子弟恃怙荣势,请任所监”;

- 6.针对地方高官与地方豪强勾结的“二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损政令”。

汉武帝将全国分成了13个监察区,分别由13位刺史负责。刺史虽然也归御史大夫管理,但跟监御史相比,还是有很大区别的:

其一:专职

监御史办公地点在京城,到各地属于临时出差,而刺史的工作地点就在各郡国,无论从时效性、及时性,还是对地方的熟悉程度,都是监御史原不能比的。直白一点说,刺史相当于皇帝放在太守身边的一台监视器。

其二:流动

刺史没有固定的办公场所,而是在所监察的数个郡国之间随机流动。这种行踪不定的工作模式,让地方官与刺史发展私交的可能性大幅降低。

其三:位轻

刺史的秩俸很低,只有600石年薪,相当于一个县长的待遇。“以小压大”,这是汉武帝惯用的手段,刺史与太守地位相差悬殊,很难形成对等的利益交换,最大限度保证了刺史的“纯洁性”。

其四:权大

后来刺史的权力越来越大,远远突破了上述的“六道监察”,甚至直接干预到郡国的行政,于是慢慢地刺史成了太守事实上的上司。

基于这个变化,刺史的地位就有点尴尬,拿着600石的低工资,对品级远高于自己的太守发号司令,声音高了低了都不大合适。

汉成帝时期,太子太傅师丹提了个建议:御史大夫和刺史太重要了,应该将御史大夫提高到与丞相、大司马同等的地位,同时设立州牧,将刺史转正。

朝议结果通过,此从,外朝变成了“三公制”,地方行政单位在郡国之上,多了一个“州”级机构,刺史成了“州牧”。

也就是说,13个“监察区”变成了13个“行政州”,即幽州、冀州、并州、兖州、豫州、徐州、荆州、青州、扬州、凉州、益州、交州和司隶校尉部。刺史从御史大夫下属的监察官员,变成了各州的最高行政长官,秩俸也从600石涨到2000石。

按理来说,刺史变成了州牧,刺史这个职位应该退出历史舞台了,但州牧的出现并不完美,很显然这个行政单位太大了,将来十几位州牧一勾搭,中央还不成了摆设?

于是,州牧成了夹生饭,几次被设立,又数次被废除。当然,刺史这个职位也就乘机“梅开N度”。

东汉末年,因为黄巾起义的爆发,汉灵帝授权地方官员可以招募兵勇以平定叛乱。本来东汉地方士族豪强势力就很强,在兵权的加持下,地方官员越来越不把中央当回事。

汉灵帝一琢磨,凭我一个人也斗不过这些士族豪强呐,得拉同伙“斗地主”。于是他开始恢复州牧制度,任命刘氏宗亲出任州牧,让他们代表朝廷去跟刺史、太守们斗。

这一来尴尬了,州牧和刺史“同台竞技”了,那么谁的职位更高,权力更大呢?到底谁听谁的呢?

了解了太守、刺史和州牧的诞生背景,这个问题其实不难回答。

三国这个特定时期,刺史已经是太守的直接领导者。但相对于州牧,刺史还不是“正式工”,相当于临时授权掌管一方的“临时工”。而州牧从权力上与刺史等同,但是个“转正期”的正式工。

也就是说,一个州不能既有刺史,又出现州牧,否则太守就麻爪了。可事实上,三国时期乱套了,那时候不光刺史与州牧同时出现在同一个州,甚至一个州出现两位刺史或州牧。比如刘备曾经被举荐为益州刺史,可那时候益州州牧是刘璋。

为何会出现这种情况呢?因为朝廷说话不管用了呗,各地官员都搞起了“自封”或“世袭”。为了表示还遵从朝廷,官员们还搞了特别滑稽的仪式:写一份奏章,面向洛阳方向烧掉,表示已经向朝廷请示了。

三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?依据是什么?

看《三国演义》的时候,经常搞不清太守、刺史、州牧是什么关系,谁的官职更大,谁管着谁,后来读书多了才慢慢了解,今天我就来科普一下。

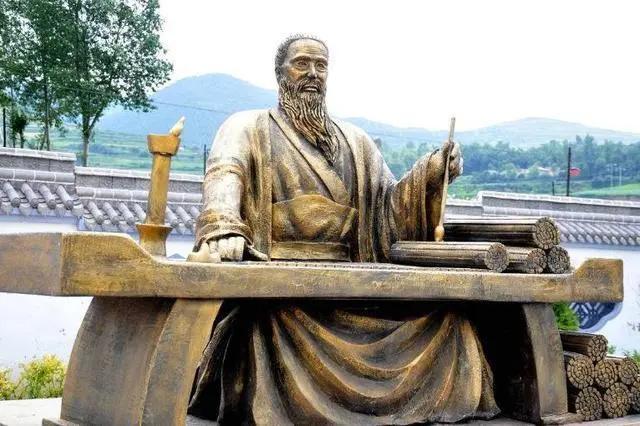

(豫州牧——刘备)

太守和刺史的比较我们从头说起。

周朝的时候,县比郡大,一个县有好几个郡。

春秋战国时期,一个小国就是一个县,比如有一个小国叫做权国,在被楚国灭掉之后,就将其改为权县。

秦始皇扫灭六国之后,为了加强中央集权,决定实行郡县制,这个时候郡比县大。

秦始皇将全国分为三十六个郡,每个郡又有若干个县。

县的人口如果多,最高长官就称为县令;如果人口较少,就称为县长。

郡的最高长官有三个,一个叫守,是管行政的;一个叫尉,是管军事的;一个叫监,是负责监察的。负责行政的官员,就称之为郡守。

到了汉朝,刘邦仍然承袭了郡县制的行政划分,县之下还有乡、亭。如果大家对此没有概念,我举一个例子。三国时候的吕布爵位是温侯,就是县侯。诸葛亮的爵位是武侯,是乡侯,所以后人也称武乡侯。名气很大的关羽,曹操曾封他为汉寿亭侯,当然就是亭侯了。

单论爵位,吕布的温侯最高,诸葛亮的武乡侯稍低,关羽的汉寿亭侯最低。

(关羽挂印封金,挂的就是汉寿亭侯的印)

汉景帝的时候,将“守”改为“太守”,从此之后一个郡的最高行政长官,就往往称为某某郡太守,比如三国时赵云曾以偏将军任桂阳太守,背叛曹操的张邈是陈留太守,孙坚起兵之前是长沙太守,等等。

由于刘邦在位期间,各郡的地方官大多是跟随他一起打天下的功臣,为了表示对他们的信任,所以刘邦不设监察一职,任由地方官坐大,这也给他的子孙们制造了不少麻烦。

刘邦死了之后,汉惠帝继位,吕后掌权,为了加强对地方的控制,就重新设置了监御史。

但是,监御史经常和郡守相互勾结,欺骗朝廷,即使朝廷规定监御史没两年就要轮换一次,也不管用,这让皇帝们伤透了脑筋。

汉文帝时,他又派出官员,专门负责对监御史的工作情况进行监察。这些官员由丞相分派,所以也叫丞相使。丞相使直接对丞相负责,监御史直接对御史大夫负责,这就相当于两套监察系统。

(诸葛亮的武侯,其实是乡侯,所以也常称为武乡侯)

两套监察系统,当然容易造成混乱,所以到了汉武帝时,他将全国分为十三个部,也就是十三个州,每部为一个监察区,只派一名丞相使。

当然,这个时候不能叫丞相使了,而是叫做刺史。刺,是检查的意思;史,就是御史的意思,合起来,刺史就是负责监察地方工作的御史,只不过负责的范围很大。

每个刺史负责的区域,称之为刺史部,比如荆州刺史部、冀州刺史部等等。所以,严格来说,州在整个汉朝都不是一个行政地区名称,官治的行政等级只有两层,那就是郡、县。

从以上内容可以看出,太守是一个郡的最高行政长官,刺史是一个州的最高监察长官,看起来似乎刺史比太守的地位要高,其实不然。

由于刺史奏闻之事不必经三公委派掾吏按验,所以郡守对他们十分忌惮,往往还要可以结交。

太守的俸禄是两千石,而刺史的俸禄只有六百石,两者都是直接向朝廷负责。由于两者之间分属于两个不同的系统,一个负责行政,一个负责监察,所以也不能说谁是谁的下级。单论官职的话,太守比刺史要高。而刺史如果干得好,被任命为某某郡的太守,往往也被视为升官。

(荆州牧——刘表)

刺史和州牧其实,刺史就是州牧,州牧就是刺史。

汉武帝设置了刺史制度,汉成帝的时候改名为州牧,汉哀帝时又改回去叫刺史,没过几年,又改回来,还是叫州牧。

这么改了几次之后,虽然看起来是换汤不换药,但刺史的俸禄却从六百石增加到了两千石,和郡的太守平起平坐了。

东汉光武帝刘秀称帝后,又将刺史改称州牧,此后一直未改,直到三国时期。

为什么改来改去呢?因为有的时候,朝廷觉得刺史本是负责监察郡太守的,可是他们的官职比太守低,小官去管大官是不合适的,于是就给刺史改为州牧,抬高其地位。

实行一段时间后,又有人觉得,州牧地位高了,变得老成持重,没了锐气,监察工作还是年轻人来干比较好,年轻人嘛,不可能升职太快,所以又改回去叫刺史。

所以,东汉末期之前,汉朝有刺史时则没有州牧,有州牧时则没有刺史,两者是一回事。

但到了东汉末年,事情出现了变化。因为到处都有叛乱发生,地方管理的难度加大,于是一个叫刘焉的人就提出,四方多乱,非有资深望重的人不能镇慑,所以建议乱的地方为州牧,不乱的地方为刺史。

朝廷听了刘焉的话,觉得很有道理,于是就向几个州派去了州牧,其余的州还是叫刺史。

这个时候,东汉朝廷派出去的州牧,就相当于一个州的太守,是负责本州行政事务的,而不再仅仅是监察职责了。

比如,刘焉自己就当了益州牧,后来传给了他的儿子刘璋,再后来被刘备抢了去。刘表最先出任的是荆州刺史,后来才升为荆州牧。

三国时期,州牧和刺史是并存的,有的州是州牧,有的州是刺史。而此时的刺史也再仅仅是有监察的权利了,开始大量插手地方事务,渐渐地有了实权。

由于整个汉朝的制度是刺史每两年以轮换,所以往往一位官员在做了某州刺史后,如果压得住场子,朝廷就会将其任命为州牧,这样就可以长期留在整个州了,这在当时是被视为升官的。

到了后来,刺史和州牧几乎都成了一州最高行政长官的代名词,只不过州牧更加名正言顺,刺史则要差一些。这两个职位,在东汉末年到三国时期,是差不多的。

(北平太守公孙瓒,杀了自己的上司幽州牧刘虞)

刺史、州牧比太守官职更大吗?刺史、州牧是一州的最高长官,太守只是一个郡的最高长官,那么刺史、州牧能不能管得了太守呢?

理论上来说,太守是要听指挥的,尤其是州牧,应该管得了他,但是别忘了,三国是乱世,乱世有乱世的道理,不能按平时的道理来推断。

当时的情势,只要有有实力的人,就能霸占一块地方,而占了这块地方之后,朝廷也不得不升他做太守、刺史或者州牧。所以,上级能不能管得了下级,完全看你自身实力的强弱,只要手里有兵,便是直接上司也管不了下级。

比如三国时冀州牧是韩馥,渤海郡是冀州的一个郡,但韩馥管得了渤海太守袁绍吗?而北平郡属于幽州,幽州牧刘虞管得了北平太守公孙瓒吗?刘虞还是西汉宗室,上表给朝廷告公孙瓒的状,朝廷也没有办法。刘虞气不过,率兵攻打公孙瓒,兵败后还被公孙瓒给杀了。

再比如,徐州牧陶谦曾表奏刘备为豫州刺史,可以他当时的实力自身尚且难保,去监察哪个呢?更别说插手豫州的地方事务了。

啥是表奏呢?就是选个晴天,找个地方,摆个案子,冲着长安方向跪下,把事先准备好的推荐名单念一遍,再祝皇帝万寿无疆,不管皇帝能不能听到,同意不同意,反正这事就这么办了。所以刘备被说去办公了,连办公的地方恐怕也找不到。

(曹操挟天子以令诸侯的最大好处是,不用“表奏”了)

后来,曹操也让汉献帝封刘备为豫州牧,但实际上却让他去小沛整顿兵马,对付吕布。尽管从刺史升为了州牧,但实际上没有半点意义。

不过,刘备对这个职位倒是非常喜欢,跟别人做自我介绍的时候,老是爱自称刘豫州。

孙权从哥哥孙策手中接过权力的时候,东汉朝廷给他的职位是会稽太守,会稽郡是扬州的一个郡而已,像这样的郡扬州至少还有六七个。可是,孙权兄弟手里有兵,再加上地方豪族的支持,扬州刺史刘繇和各个郡的太守,都被他们兄弟赶跑了。

而且,由于各个势力所占的地盘,往往不是一个完整的州,甚至一个郡也往往被好几方占领,因此各方势力都会“表奏”各自的刺史、太守。比如刘表死后,荆州被刘备、孙权、曹操三方各自占领了一部分,刘备这边自领荆州牧,曹操也任命傅群为荆州牧,关羽大意失荆州后,曹操又让汉献帝封孙权为荆州牧,孙权又封陆逊为荆州牧。

荆州的江夏郡,也是被多方占领,刘表的儿子刘琦原本是江夏太守,但赤壁之战后他只占有夏口这一小部分。北边被曹操占了去,就任命文聘为江夏太守,孙权这边则是大名鼎鼎的周瑜。一个郡,有三个太守,谁也管不了谁。

(孙权和刘备都做过荆州牧)

综上所述,在三国时期,理论上刺史和州牧是差不多的,可以认为州牧即为资深刺史,太守的官职要低一个等级。但实际上,谁的拳头大谁说了算,刺史、州牧手里没有兵,依然管不了太守。所以我的结论是:

理论上:州牧和刺史大于太守;实际上:州牧、刺史、太守一般大,关键看实力。三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?依据是什么?

在东西汉时期,州牧、刺史、太守都是二千石的官员,职责不同,但俸禄相当,也就是平级官吏。

但在三国时期,情况就复杂多了。朝廷不再发俸禄,也就谈不上品秩的问题,至于权力,州牧无疑最大,但太守和刺史谁更厉害,就看各人的本事了。

在此,就以职权、品秩两方面来看一下,这几个官位的来源、大小吧。

01

太守

秦汉时期,实行郡县制,一郡的行政长官,称作郡守。

郡守,开始设置于战国时期。战国时各国在边境地区设郡,派官员驻扎,防守外敌入侵,官名为“守”。该官职本来是武职,以后逐步演变为地方行政长官。

秦始皇统一后,废除分封制,设置郡县,实行郡县制。每郡设守、丞、尉各一人。郡守是习惯的称呼,负责治民,为一郡之长官,郡丞为辅佐,郡尉负责军事及地方治安等。

郡守负责民政,郡丞辅佐,郡尉负责军事,职责十分清楚。

汉景帝中元二年(前148年),改郡守为太守。之后,习惯上多以太守称呼郡守,也称郡太守。

无论郡守还是太守,都是标准的品秩二千石,这个基本是不变的俸禄,也算是高级官员。

02

刺史

郡守是一郡之长官,权力很大,就像土皇帝一样。为了坚强对郡守的监督监察,秦朝廷由御史大夫负责,在每郡设置监御史一名,负责监督郡守的行政,地位与郡守、郡尉并称。

汉朝初期,汉文帝认为御史大多失职,就命令丞相另外派人员出刺各地,负责监督监察,但不经常设置。

汉武帝元封五年(前106年),废除各郡监察御史,分全国为十三部(州),各部设置刺史一人,后统称刺史。刺史负责监察所在州部郡国官员的行为。

刺史没有固定治所,其地位在郡国之上,这和监御史地位与郡守、郡尉并称的情况不同。也不受丞相制约,直接隶属中央的御史中丞和御史大夫。

《汉书》·《武帝纪》记载:

"初置刺史部十三州。"分别是冀州、青州、兖州、徐州、扬州、荆州、豫州、益州、凉州、幽州、并州、交州、司州。刺史往往很有政治前途,"居部九岁,举为守相"。刺史权限很大,但俸禄很低,只有六百石。

之所以俸禄这么低,就是为了刺激他们加强监察,取得业绩以便提升待遇。

刺史一般做完九年,就可以被推举为郡守、国相,就是二千石的官员。

这就是说,刺史混九年,才可以出任郡守,那么刺史的职级就比郡守差很多了。

刺史的名称也是几度变更,汉成帝绥和元年(前8年),“罢部刺史,更置州牧”,俸禄也由六百石提高到二千石。

汉哀帝建平二年(前5年),“罢州牧,复刺史”。但不清楚俸禄是多少,一般认为可能是相应降低了。

汉哀帝元寿二年(公元前1年),刺史复为州牧。

刺史名称的变更,不仅仅是俸禄的变化,更多是刺史职权在发生变化。

西汉中后期,虽然刺史主要职责还是监察,但在执行公务时,也会有一些超出监察之外的事。比如:镇压诸侯谋反;镇压民众反抗;安置流民;处理少数民族事务;参与中央决策等等。

由此看来,在西汉时期,刺史与州牧不仅是名称的不同,其俸禄也是不同,但权限基本一样,其本质并没有改变,主要还是以监察为主,但有不断浸蚀郡守权力的现象。这也看出刺史一职有逐步由监察官向地方行政官转化的趋势。

03

州牧

王莽称帝后,将刺史改为州牧,而且赋予的职权进一步扩大,州牧由监察官正式变为了地方军政长官,地方监察职权为牧副监所行使。

东汉光武帝建武十八年(42年),依照旧制又把州牧更改为刺史,但只设置十二人,每州一人,余一州京畿驻地为司州,设司隶校尉负责其职责。

同时改变刺史没有固定治所为各有驻地,奏事可以派遣计吏代行,不复自往。由此可见,刺史就是光杆司令,除了侍奉自己的杂役人员,没有在编的官员协助,就是奏事也需要计吏代办。计吏是州郡掌管薄籍并负责上报的官员,是郡守所辖的属官。

东汉刺史权力逐步扩大,诏书常云:“刺史,二千石。”也常有派遣刺史领兵作战之事。郡守、县令对刺史颇为忌惮,甚至有因为惧怕刺史解印弃官之事。

但这也是因为贪赃枉法,廉洁自守的话,怕他个球啊。遇到不讲理的刺史,那就另说。

之所以反复强调刺史权力如何之大,是因为以前郡守一直是地方第一大佬,接受监察是必然的,但刺史毕竟品秩在郡守之下,差的不少。现在,刺史俸禄跟郡守相当,而且还监督郡守,看似刺史比郡守更厉害了。

汉灵帝中平五年(188年),刘焉上奏说“四方多事,原因是刺史权力太轻”,建议将部分资深刺史改为州牧。

从此,刺史已经是一州军政长吏,就成了太守的上级,州郡两级行政制度随之形成。

但这里有一个问题,资深刺史改为州牧,但资历较轻的刺史依然是刺史,权力也没有相应的提升,还是遵循以往旧制。

这就比较复杂啦,好在随后汉家朝廷彻底乱了套,既不发俸禄,也不必按照旧制汇报工作,各自为政了。谁大谁小,就看各人的本事啦。

到了魏、晋时期,刺史又有了领兵刺史和单车刺史之别。就是带不带兵的区别,这个差别就更大了,跟资深刺史为州牧是一脉相承的。

具体看一下,汉末三国时期,这些官职到底混乱到啥程度吧。

04

州牧、刺史、太守在三国时期的实际行政实践

根据刘焉建议,资深刺史改为州牧,负责一州的军、政、财大权,那么不资深的刺史是不是就没有这个权限呢?州牧跟郡太守相比,是足足大了一个大档次,那么俸禄是多少呢?

其实,刘焉想做州牧,企图控制一州的军政财大权,清楚汉家天子都靠卖官鬻爵混饭吃,他也不指望朝廷给他多少俸禄,就没有明确这个州牧到底是多少石的职位。反正刘焉也不在乎,弄多少都靠自己本事,弄多了也不会交给朝廷。

因而,在明面上,州牧、刺史、太守依然都是二千石的官员。

具体看一下这个时期相应的职位情况吧。

益州牧刘焉到任后,就派遣张鲁占据汉中,截断了与朝廷的来往,张鲁还把朝廷派来的使者杀掉,益州牧就成为了独立王国。不朝贡,不纳赋税,弄多少花多少,俸禄也不论石来计算了。

刘焉死后,刘璋继承了其职位,但张鲁在汉中独立了,不与益州往来。

曹操进攻汉中,张鲁投降。曹操任命张鲁为汉宁太守,统治巴、汉近三十年,也是一个地地道道的土皇帝。

荆州牧刘表是以荆州刺史的身份单骑赴任,在地方世族豪强的支持下,控制了几乎整个荆州,也成了资深刺史,争取到了荆州牧的职位。

冀州牧袁绍反客为主,鸠占鹊巢,以渤海太守的身份,抢占了冀州牧韩馥的职位。控制河北四州后,任命长子袁谭出任青州刺史、次子袁熙为幽州刺史、外甥高干为并州刺史。袁绍自领冀州牧,就是资深的刺史,也就不好再让小字辈出任州牧,就以刺史名义治理一州事务,这个刺史也就是州牧的职权。

建安五年(200年),孙权接替被刺身亡的孙策,朝廷任命孙权为讨虏将军,兼领会稽太守,驻守吴郡。

江东地区,本是扬州管辖的地面,扬州刺史、各郡太守都被孙氏兄弟赶走的赶走,杀死的杀死,全部换成了自己任命的官员。

建安十五年(210年),孙权任命步骘为交州刺史,控制了交州。原来刘表任命的苍梧太守吴巨不听招呼,就被步骘杀死。

士燮兄弟比较识相,率领众兄弟归附孙权,被孙权加封左将军。这可不是一般的杂号将军,不管朝廷认不认可,孙权认可就行了。

建安元年(196年),曹操表奏刘备为镇东将军,封宜城亭侯,不久又表奏为豫州牧,人称”刘豫州“。刘备甚至到最后连豫州牧在在哪里办公都没弄清楚。

刘备投奔刘表后,上无片瓦,下无立锥之地,暂借刘表新野驻军,但还是四处游说,“吾乃刘豫州是也。”

由此可知,三国时期,地方官吏的安置就是一锅粥,在豹眼看来,他们都是二千石的官吏,谁大谁小,就看各人的本事,豹眼是给他们说不清楚。

张鲁那个汉宁太守,比刘备这个豫州牧,舒服多了,要不张鲁会说:“宁为曹公作奴,不为刘备座上宾。”

谁能说州牧就比太守大呢?

虽然比较乱套,也没有明确的定位,豹眼认为,在三国时期,刺史跟州牧是相当的职权,再仔细分别一下,就是州牧为资深刺史,当时的情况,除了刘备这样的豫州牧没有地盘之外,刘焉、刘表、袁绍、刘虞、陶谦等州牧势力都很大,袁绍、孙权任命的刺史也是一州军政长官,权势跟州牧差不多。

州牧跟刺史应该是平级,只是刺史势力比州牧差一点,就如同万户以上的县称县令,万户以下的县称呼县长,都是一县之长官。

相比于州牧、刺史,郡太守与他们就差一级,不是一个档次。

三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?依据是什么?

一、何谓太守呢?

太守又称郡守,它开始于秦朝,在汉朝的时候进一步的发展。由于秦朝在全国设立三十六个郡,派出的官吏为郡守,直属秦帝国中央领导。

到了汉朝时期,对于全国行政区域的划分进行了一定的修改,比如在郡的上面增加了一个单位,这个就是州,而在郡的下面依然保持了县级区域,同时还有一个郡同级的就是国,这个是刘姓王们的封国,他们有些国和郡同级别,他们就不叫太守,而叫相,比如刘备就当过平原相。

作为一郡的长官叫郡守,到了汉景帝的时候就叫太守,不叫郡守,这个名字就这样沿袭下来,一直到三国时期均是如此。

太守秩二千石,月一百二十斛,他的职责很多,它包括治民、进贤、决讼、检奸以及自行任免所属秩史,也就说作为太守而言,他能够做的事情包括民政,财政以及人事,至于军事权力也是随着形势的变化而变化,比如在东汉以及西汉时期,边郡的太守不领兵,可是在内地的太守是领兵的,这个兵当然是郡兵。

可见,太守聚财权,人事权以及军事权于一身,可谓当地的土皇帝,因此古人说破家的县令,灭门的太守可不是瞎说的。

到了东汉末年,三国初期,太守的权力更是暴涨,比如关东联军讨伐董卓的时候,就有许多太守直接参入其中,如陈留太守张邈、广陵太守张超、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、河内太守王匡。他们之所以能够出兵就是因为掌握了一郡的财权,人事权和军事权,要兵有兵,要钱有钱,要人有人,一郡之中是他们说了算。

二、何谓刺史呢?

所谓刺史,其含义就是刺奸含义,也就是监察的意思。在秦朝的时候没有设立这个官职,而是设立御史以监察地方和中央官员的官员。

到了汉时期,由于形势的发展,需要更好地控制和治理地方,于是将全国划分为十三个州部,每个州设立一个监察区,每个区设立刺史一名,目的就是为了监察所在州的郡或者国。

刺史有非常明确的职权范围,就是汉武帝颁布的“奉诏六条察州”,刺史根据这六条诏令来监察所在州的郡或者国,既给了刺史的权力,也防止刺史任意干涉地方事务,也就是说划分了明确的范围,范围之外的事情,作为刺史是不能做的。

刺史开始是朝廷临时派出的人员担任,居无定所,后来成为常设职位,因此设定固定的场所是为刺史府。刺史职位在郡国之上,只有秩六百石,是一个非常小的官,但是权力却远远超过了其俸禄,有以小制大的考量。一方面可以确保刺史不会坐大,也不会滥用职权,另外也可以制衡地方郡国的权力过大而无法制衡。

不过,随着时间的推移,形势的发展,刺史的权力也在发生变化,比如有时候刺史还可以领兵,具备一定的军事权力,特别到黄巾起义后,刺史的权力进一步的扩大,许多刺史已经开始领兵作战。

比如关东联军中的许多刺史,即豫州刺史孔伷,兗州刺史刘岱,荆州刺史王睿都拥有一定的兵力。

从某种意义上讲,刺史的权力已经在和郡守的职权相冲突,这就看当时的皇权是否强大,如果皇权强大,那么刺史的权力相对比较小,如果皇权弱小,那么刺史的权力和郡守就看谁的本事大了。

如荆州刺史王睿就被长沙太守给杀了,而兗州刺史刘岱就把东郡太守桥瑁杀了,这个时期已经乱套,不再按照规矩来,而是谁的实力强谁就厉害。

但是总体而言,刺史对州内的郡国只能由监察的权力,没有生杀予夺的权力,凡事还得朝廷来定夺。

三、何谓州牧呢?

州牧在汉朝的时候是由刺史演变而来,并不是一开始就有的。刺史只是一个六百石的小官,虽然拥有的一定权力,可是只有监察的权力而没有真正的处置权力。在地方豪强实力过大或者郡国权力过大的情况下,刺史很多时候无法处置,因此西汉汉成帝就把刺史改为州牧,让他拥有郡守同样的权力,而且地盘远远超过郡守,即为一州的行政区域,这样以来,就相当于全国有十三个诸侯国了,因此到了刘秀建国后,就废除了州牧,重新改为刺史。

刺史的权力和职位一直延续到东汉末年,黄巾起义爆发后,朝廷面对此起彼伏的暴乱无所适从,于是宗亲刘焉就向汉灵帝提出设立州牧的构想,他认为现在的刺史,郡守已经腐败不堪无力治理地方,这就需要派遣德高望重的皇室宗亲或者重臣去镇守地方。汉灵帝采纳了他的意见,于是派刘焉担任益州牧,刘虞担任幽州牧,黄婉担任豫州牧。

这样的先例一旦开启,特别是在皇权不振的情况下,权力一旦下放再也无法收上来,因此各地纷纷实行了刺史改州牧的行动,有的是获得了朝廷的认可,有的不认可就自行表奏来担任,完全是兵强马壮者为之耳的态势。

州牧的确立意味着诸侯混战已经不可避免了,因为州牧的权力包括人事,行政,军事等等所有的权力,其实行的范围就是该辖区内所有的地方,已经不啻是一个独立的诸侯。

四、三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?

三国时期的太守、刺史和州牧的权力都已经严重的扩大了,远远不是西汉以及东汉中期以前那个时候能够相比的了。

太守拥有郡内所有的权力,相当于一个缩小版的诸侯,而州牧则拥有辖区内的所有的权力,相当于一个扩大版的诸侯,而一州之内拥有许多的郡,因此州牧的权力远远大于郡守的权力。

刺史由于职权的限制,只能监察辖区内官员以及豪强的不法行为,不能随意处置他们,也不能随意干涉地方行政事务。

可见,从官职的角度来看,州牧的官职要大于太守和刺史,而刺史可以监察太守,但是不能干涉太守的合法的事务,太守是管不了刺史的,更管不了州牧了。

五、总结。

当然,一个正常的朝廷,如三国中后期,在东吴以及曹魏乃至蜀汉建立起各自的政权后,他们有的也设置了州牧,也有的设置了刺史,各自的权限也是有限定,不会像三国前期那样,州牧完全是一个独立的诸侯,而是听命于朝廷的管辖,各自在各自的范围内实行各自的职权。

因此,总体而言,刺史能够干的事情,州牧都能干,而州牧能够干的事情,刺史却没有权力干,因此从职权的角度来看,州牧要远大于刺史。州牧可以管理太守,这就意味着州牧要远大于太守,而刺史只能监察太守,而不能管理太守,可见刺史的权力有限。

三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?依据是什么?

东汉时期,地方上分州、郡、县三级。州牧和刺史是州一级的官员,而太守是群一级的官员,但是彼此职权不同时期不一样。

东汉把天下分十三个州,州设刺史,一度改名州牧,后又改回刺史。刺史原本是中央派在一州监察地方的官员,单纯从官位来说并不高,俸禄仅有六百石,比群守的俸禄还低,也没有什么实际的管理权,但是可以监察州群官员,直接奏报天子,因此隐形权力很大。

而群的太守则管理一个群的军民事务,俸禄二千石,实权很大,但是受到刺史的监察。

在东汉末年,由于天下大乱,刘焉建议加强州一级的权力,设立州牧,管理一州的军政事务,这个其实就是相当于把刺史的职权加强了,俸禄也提高到了二千石。但是东汉末年其实刺史和州牧是一起使用的,有些州有刺史,有些州是州牧,还有转换的,比如孔伷担任过豫州刺史,刘表开始是荆州刺史,后来又是荆州牧。

从这里我们可以看到,理论上刺史官职不高,他的权力其实来自于中央,代中央执行监察权力,太守的实权更重,州牧则是刺史的强化版。

但是实际上,到东汉末年,特别是董卓进京以后,地方官员纷纷拥兵自重,这个时候就看实力大小了。

比如冀州牧韩馥,理论上管理冀州的军政大权,渤海太守袁绍是他属下,但是实际根本管不了袁绍,还有长沙太守孙坚逼死了荆州刺史王睿,而幽州牧刘虞讨伐理论上的下属北平太守公孙瓒,兵败被杀。

这个时候官职高低已经不重要了,谁的兵多,谁能打,谁的权力就大。

三国时期,太守、刺史和州牧哪个官职更大?依据是什么?

要说到太守、刺史、州牧等官职的大小,必须先简单了解一下秦朝的地方官制度。

秦统一天下后 ,将天下分为36个郡,每个郡设置一名郡守、郡尉,御史、郡守管行政,是一郡的最高行政长官,郡尉管军事,是一郡的最高军事长官,御史管监察,是一郡的最高司法长官,这可以说最早、最合理的三权分立了,郡守、郡尉、御史官职平等,互相制衡,形成权力平衡。

太守,即郡守,为一郡的最高行政长官。秦统一天下后,分天下为36郡,每个郡设立一名郡守,为一郡的最高行政长官,汉承秦制,汉统一天下后,在中央管辖地区实行郡县制,郡的行政长官仍是郡守,到汉景帝时期,将郡守改为太守,到东汉末年三国时期,一直沿用太守的名称,而且仍是一郡的最高行政长官。

但发展到三国时期的太守权力已经非常大了,不仅管行政,而且还管军事及所有的大事,俨然成为一郡的全权长官,由于汉朝实行的是郡国制,到三国时期,由于推恩令的实行,这个时期的封国已经非常小了,差不多相当于一郡之地,太守就相当于郡国的国相,是握有实权的地方官。所以在三国时期,不仅能看到太守的官职,又能看到国相的的官职,如鲍信是济北相,张邈是陈留太守,两人官职相同。

刺史本是监察地方的官吏,作用与御史的作用类似,都是管监察的官员。秦朝时,每郡设置一名御史,汉承秦制,汉初,同秦一样设置御史。到汉文帝时,以当时的御史失职为由,另行设置刺史,由丞相委派,行使御史的职责,当时的天下共十三州,每个州设置一名刺史,但不常设置。

至汉武帝时期,为了加强皇权,刺史不受丞相节制,而直接对皇帝负责,无形中加强了刺史的权力。

到东汉末年,刺史权力逐渐加大,可参与对太守的弹劾,由于直接受皇帝节制,因此也会受皇帝委派从事监察之外的工作,如领兵作战,参与平定叛乱,逐渐侵占太守的部分职责,但刺史与太守不存在谁的官职大的问题,因为他们不是一个系统内的官员。

州牧的出现,是在东汉末期,由刘焉向汉灵帝提议:由于地方上的刺史、太守大多腐败,应该另选清廉的朝中官员去担任地方上的州郡长官,以便镇守安定天下,将部分资深的刺史改为州牧,刘焉成为当时天下的第一个州牧,而州牧成为一州的行政长官,这个时候的地方两级郡县制,就成三级州、郡、县制,而州牧为成一州握有实权的官员,太守和刺史成为州牧的下属。

州牧由刺史改制而来,或者直接由中央任命,是太守和刺史的上级。

因此官职最大的是州牧,而太守和刺史算是平级的官职。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。