古代中国为何要拼命拿下西域?西域有那么重要吗?

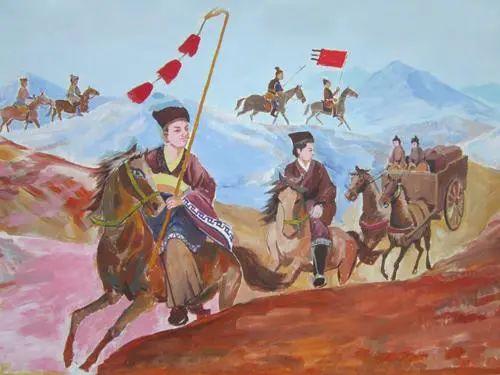

当公元前138年,张骞第一次踏上西域这片陌生的土地时,谁也没想到,他的壮举影响了中国两千多年的历史,并将继续产生深远的影响。

汉武帝令张骞去西域探险,只是为了寻找一个叫大月氏的帝国,希望与他们联合起来共同对付匈奴。结果当张骞历尽艰辛找到大月氏后,人家却因惧怕匈奴而拒绝联合。

不料无心插柳柳成荫,此后一千多年,西域数次并入中原王朝,又数次脱离控制。清朝平定准噶尔部叛乱,以及左宗棠收复新疆后,这块土地从此与中华母体血脉相连了。

在现代人眼里,西域是个贫穷落后的地方,古人也不能开采地下资源,为何非要拿下这么个不毛之地呢?

答案是:没有西域前沿阵地,陇西门户就大开,关中就成了游牧民族的提款机。假如中原政权出现衰弱,五胡乱华、政权分裂的历史悲剧一定会再次上演。

其一,西域的民族大融合,缓解了游牧民族与汉民的冲突

西域三十六国就在今天的塔里木盆地周边,古代时期它东接河西走廊,西邻中亚诸国,南面是诸羌和吐蕃,北面是匈奴、突厥、蒙古等游牧部落,从军事上讲,是个战略要冲地带。

独特的地理条件,让西域各国形成了农业、牧业与商业结合的经济结构,这也注定了它必然会成为各大帝国都想要征服的地带。

广泛的经济文化交流,和频繁的战争,让这里形成了各民族杂居的状态,历史上先后有汉族、匈奴、鲜卑、突厥、铁勒、回鹘、蒙古等政权轮番统治这里。

对中原王朝来说,游牧部落形成的伤害是长期性的,这是由农耕文明与草原文明的差异所决定的。而西域的民族交流和融合,客观上帮助两种文化实现了有机交融,缓解了矛盾冲突。

这种融合让游牧文明向农耕文明转化加速,成为汉民族的一道文化防火墙。

其二,它所保护的河西走廊是大粮仓,经济战略地位很重要

从玉门关开始,有一条绵延一千多公里的狭窄走廊,它的南面是青藏高原,北面是昆仑山,这就是连接西域与陇西的河西走廊。

汉匈交兵时期,西汉帝国最重要的一次军事行动,就是由霍去病打通河西走廊,从此掐住了匈奴人从河西走廊入侵河西的通道。

河西走廊气候温润,雨水丰沛,是一个大粮仓。自古河西为何多出豪强?因为这地方的农业太发达,又兼有游牧民族的剽悍。

历史上河西最出名的豪族就是陇西李氏,即李唐皇族。西魏时期形成的关陇门阀,其中的陇,就是指陇西(也叫陇右)。

其三,西域是陇西的门户,陇西是关中的门户

中国的地形西高东低,在宋朝以前,长安所在的关中盆地是帝国的中心。关中向西是黄土高原和陇山(今六盘山),六盘山西面俗称陇西,黄河从这里流过,河的西面就叫河西。

这个地形就意味着陇西是关中的门户,一旦陇西失守,游牧民族将从高地一马平川地冲入关中。历史上匈奴、突厥、西羌和吐蕃都多次从这里突破方向。当年诸葛亮北伐,也试图从这里突入关中。

要想守住陇西,就必须掐住河西走廊。但如果能控制西域,那就等于在防线前面有筑了一道大堤,西域诸国既是拦路虎,又可以与河西兵力配合,对入侵者形成夹击。

因此,当我们在西域设立都护府时,虽然只有很少的驻军,但只要有这个机构在,游牧民族就丧失了入侵中原的基本条件。

综上所说,西域既是中原汉民族的守护神,也是农耕文明传播的发起点,丢是这个地方,汉政权将从主动出击变为被动防守。

翻开历史,每一次西域失控,中原王朝必然会遭受军事压力和被入侵,当年导致几百万人口消亡的五胡十六国就是如此。

古代中国为何要拼命拿下西域?西域有那么重要吗?

中国的大一统王朝的国家版图,曾长时期都是哑铃形状的。传统汉地十八省在东,西域诸国在西,东西之间则有青藏高原与祁连山脉隔出来的2000里的河西走廊。在河西走廊北面,是蒙古高原上的戈壁滩;在河西走廊南面,是青藏高原的冰川。

中原王朝对传统汉地完成初步开发,释放了想当一部分地缘实力的同时,匈奴人在漠北也完成了资源整合,对汉地形成了强大的战略压力。这促成了汉朝为了寻找战略同盟而进行的“凿空”的外交动作,从而打破了匈奴对汉地的封锁。

王朝统治者他们所追求的是长治久安,发现了西域这个地方对中原王朝的震撼是巨大的。这是一片相对松散的地区,一个强权很容易就可以整合这些零散的资源,形成强权的战略腹地,对中原王朝进行战略挤压。如果中原王朝掌握了西域呢?同样,就会在东西两个方向对漠北强权形成威慑。两汉与匈奴的三百年战争最终取胜,奠基于夺取河西走廊,而实际决胜却在于西域。

基于这样的战略考量,以后的中原王朝,但凡是能力所及,又面临着北方的游牧民族的压力的,无一不在积极恢复对西域的统治。明朝在建国初期进行了恢复西域的尝试,设置了关西八卫。可是同时期的北元势力很强,明朝在应付北元的攻击已经力有不逮,无力在西域进行更多尝试。后来蒙古势力逐渐恢复,明朝不得不在北方设置军事重镇,屯驻大量士兵,耗费了很多的国力。

清王朝借鉴了明朝的经验教训得失,在准噶尔部意图颠覆清王朝统治未果后,康雍乾祖孙三代人连续80多年对准噶尔部进行了打击,以避免再次1688年噶尔丹带领大军扣关北京的军政危机,最终把准噶尔变成了地理名词。

(清朝平定准噶尔之乱)

此后,西域在清王朝的统治下,渐渐趋于稳定。直到清朝末年,西域争端又起。太平天国扰乱了清王朝的全国军政部署,中亚浩罕汗国的阿古柏匪帮窜入南疆,建立起了殖民政权,并且获得了意图在新疆建立傀儡政权的英、俄的承认。为了获得伊斯兰世界的支持,阿古柏甚至还派出使者到了已经日落西山的奥斯曼帝国,寻求册封。

当时的中国内忧外患,沿海和新疆都处于帝国主义的虎视眈眈之中,朝廷却有两派意见。李鸿章主张“海防”,对沿海进行防控。慈禧认为新疆是荒芜之地,不要也罢。在这时,左宗棠提出了“塞防”观点,主张力保新疆,并说出了理由,这个可以看作中原王朝对新疆的战略地位的认识。

“我朝定鼎燕都,蒙部环卫北方,百数十年无烽燧之警……是故重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师。……若新疆不固,则蒙部不安,匪特陕、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防,即直北关山,亦将无晏眠之日。而况今之与昔,事势攸殊。俄人拓境日广,由西向东万余里,与我北境相连,仅中段有蒙部为之遮阂。徙薪宜远,曲突宜先,尤不可不豫为绸缪者也。”

左宗棠指出,新疆不固,蒙古不安。蒙古不安,则陕西、甘肃不安,陕甘不安,则京师不安。同时,左宗棠还说了俄国人的扩张已经在北方三面对清王朝形成了包围,仅有蒙古能够略做缓冲。新疆若失,蒙古就将失去西北的侧翼支持,也将不保。

凭借坚强的毅力和强硬的作风,60多岁的左宗棠亲自挂帅,带领部队一次次击溃入侵者。没有风,没有月,也没有人送行,左宗棠是在一天夜里出京的。慈禧任命他为钦差大臣,督办新疆军务,他要去兰州作出征的准备。

“六十许人,岂尚有贪功之念?所以一力承担者,此心想能鉴之。”他带着当年林则徐绘制的新疆地图,怀着必胜的信念,以及儒者的家国情怀,赢得生前身后名,进行的是正义的收复战争。

古代中国为何要拼命拿下西域?西域有那么重要吗?

这个问题是典型的找抽,我中华960万平方公里土地,哪一寸不重要?

西域,也就是今天的新疆,不仅是我国面积最大的省级行政区,也是最早纳入我国版图的非汉区域。早在前138年,汉武帝就派遣张骞出使西域,史称“张骞凿空”,而其后汉朝对西域的经营逐渐增强。

以前60年汉宣帝设置西域都护府开始,西域正式纳入我国版图,随后经历了近2000年时间的得失易手,最终成为我国的新疆维吾尔自治区。

从地理位置上,西域深入中亚、距离中原千里之遥,在管理成本上注定入不敷出。但现实情况是小农经济支撑的中原王朝即便劳心费力也对此矢志不移。

那么问题来了,西域有怎样的战略价值?为何历朝历代都要争夺这里?静夜史认为主要有以下几点:

1、反制草原势力的需要

汉武帝派遣张骞出使西域的直接目的,是寻找被匈奴从河西走廊赶到西域的月氏,目的是联合月氏夹击匈奴。

经过70多年的卧薪尝胆,汉武帝虽然具备了反击匈奴的实力,但驰骋草原的匈奴居无定所,采用“打不过就跑”的策略,令汉武帝十分头疼,所以汉武帝想到了联合西域大月氏夹击匈奴,“断其右臂”的宏伟战略。

不过被匈奴打怕的大月氏对汉朝的“邀请”不感兴趣,汉朝只得继续自南向北反击匈奴。

不过随着反击匈奴战争的展开,汉朝在收复河西走廊后,加入到和匈奴争夺西域的过程中。对于汉朝而言,抢夺西域,可最大限度削弱匈奴势力。同时因为西域地处亚欧大陆温带草原的中央地带,是匈奴西遁的必经之路,所以占据西域的汉朝也等于封死了匈奴西逃的退路。

事实证明,正是夺占西域这一高瞻远瞩的战略,使得汉朝最终彻底击败了为患北方数百年的强大匈奴。从此但凡中原王朝能够控制西域,必然能够对蒙古高原上的游牧势力形成强大压制。

2、沟通西方世界的需要

西域的地理位置,决定了中原王朝想要走向世界,比如将其作为跳板和中转站。

作为四大文明中唯一不曾断代的文明,我国除先人的自立更生,还有一个重要原因就是中原王朝的地形相对封闭。

因为青藏高原的存在,虽然使得长江中下游地区成为肥沃的鱼米之乡,但也使得东西交流的通道必须向北移动。

而因为蒙古高原的存在,东西交流的通道又必须向南移动,最终使得河西走廊成为东西交流的必经之地。而从中原地区经河西走廊后的首站就是西域。

在技术条件并不发达的古代,想要穿过长达千里的河西走廊然后跨越万里横穿亚欧大陆几乎是不可能的,所以理论上说中转站极有必要,楼兰、高昌等国家就是这样崛起的。

而对于中原王朝而言,如果不将这些邦国握在手中,迟早会被东部的蒙古高原和西部的中亚势力所侵占,所以中原王朝必须确保在这一地区的存在。

事实证明,只有中原王朝控制西域,丝绸之路才能畅通无阻。

3、保护中原地区的需要

作为两次收复新疆的王朝,清朝对于新疆战略价值的理解更为深刻。

清朝前期,准噶尔汗国就勾结沙俄在西北兴风作浪,除不断侵扰喀尔喀蒙古,威胁中原腹地,还南下侵占青藏高原,威胁云贵川等地区,所以即便西域远在千里之外,清朝仍然用70年时间彻底消灭准噶尔汗国,将西域纳入版图。

而随着沙俄侵占中亚,英国自南亚北上,新疆再度成为列强虎视眈眈的区域,在浩罕国侵占新疆数十年的情况下,清末重臣左宗棠指出,新疆的得失,关乎蒙古、陕甘以及京师的安危,于是慈禧太后支持左宗棠收复新疆,粉碎了英俄帝国主义企图以新疆入侵我国的野心。

事实也证明左宗棠设想的无比正确,因为新疆失而复得,临近新疆的蒙古和青藏高原等蒙古区域得到了充分巩固,为今日960万平方公里国土的奠定打下了坚实基础。

而在经历了民国时期的动荡后,新疆终于获得了解放,成为我国面积最大的省级行政区域。

2000多年来,先人对新疆的执着经营最终获得了前所未有的回报,今日的新疆不仅仅是我国的资源宝库,也是我国参与中亚事务、推动一带一路的重要支点。

向张骞、班超、苏定方、兆惠、左宗棠、王震将军等为经营和巩固新疆的先烈们致敬!

多有疏漏,烦请斧正。

我是静夜史,期待您的关注。

古代中国为何要拼命拿下西域?西域有那么重要吗?

中原王朝曾经失去西域一千年,所以“拼命”是谈不上的!

安史之乱后,唐朝就失去了西域,直到清朝中叶摧毁了准噶尔汗国,才再次把西域纳入到中原王朝的统治之下,这期间经历了唐代中后期、宋、元、明以及清朝前期,整整一千年。特别是号称最能打的元朝,也没有把西域拿下,当时的西域虽然是在蒙古人的统治之下,可是却不是在元朝的统治之下。

所以,这一千年,中原王朝就没有拼命去拿下西域,宋朝大家看不起,他就算拼命,恐怕也拿不下西域,元朝和明朝的实力,如果真拼命,拿下西域应该不成问题,但是他们却舍不得到西域去拼命的。

为什么宋、元、明没有去西域拼命呢?因为对于他们来说,西域并没有那么重要。在近代以前,农业时代,西域的经济收益低,成本高,汉唐为了控制西域,在西域的绿洲里种点田,是根本不敢中原驻军在西域的开销的。要控制西域,只能是从中原运送补给过去,西域与中原的距离又远,交通和补给的成本高得吓人,可以说汉唐经营西域,是损耗了大量的国力的,是以中原农业经济的收益去西域的搞消耗战,中原经济最后会被拖垮的。安史之乱就是因为唐朝长期在西域投入大量的人力物力,以致于中原农业结构下的府兵制无法维持,不得不走上募兵制的不归路。

既便是清朝,在前期,对西域基本上也没什么兴趣,只要准噶尔不闹事,清朝也懒得管他,拿下西域,对清朝来说是迫不得已,因为准噶尔汗国内乱,他自己的统治崩溃了,准噶尔的贵族跑来要乾隆出兵,乾隆这才出兵拿下西域,注意,拿下西域,清朝根本没有拼命,面对内乱而分崩离析的准噶尔,清军打得真是如秋风扫落叶一般的!

西域最后成为中国的一部分,不是因为他重要,而是因为他在古代中国的历史结构中不可分割。一个地方如果因为重要,你就要拿下,那是什么道理!!!这是强盗逻辑!是帝国主义的霸权政治和强权逻辑!中国古代的历史结构,是中原为核心,农业为基础,古代中国不是商业社会,而是农业社会,没有太多的外向型发展倾向,守住自己的一亩三分地就行了,而且自己的这一亩三分地在相当长的时间内,还很挖掘的潜力,根本没有必要去外面搞事情。

可是中国不是只有中原,中国还有青藏高原、还有蒙古高原,这些地方的游牧经济非常不稳定,流动性高,而且不能自给自足,决定了他一定要向外发展,获得中原农业区的补助,否则你他们自己搞,是搞不下去的,这样中原与青藏高原、蒙古高原就构成了一个不可分割的结构,青藏高原、蒙古高原的人群,一定会往中原发展,大家不可能不相往来,恰恰相反,是一定要往来,打仗也好,做生意也好,甚至是吵架也好,就是分不开,这是一个基本的大势,也是古代中国几千年的历史结构。

西域其实不重要,西域的经济结构、人口规模都不行,自然资源虽然丰富,但在古代也没有什么用,古代的需求和技术,挖矿还挖不到那么远的地方去,但西域恰恰处于青藏高原和蒙古高原的联接点上,青藏高原和蒙古高原势力强大之后,一定要先控制西域,所以匈奴强大了,要拿下西域,吐蕃强大了也要拿下西域,汉朝和唐朝经营西域,不是对西域本身有兴趣,而是为了跟匈奴、跟吐蕃硬扛,但中原的势力要去蒙古高原和青藏高原长期搞事情是做不到的,怎么办?这时只能去西域搞事情,因为中原、青藏高原和蒙古高原三者的交汇处就是西域。所以大家都跑到西域搞事情,西域也就在古代中国的历史结构中和中原、青藏高原、蒙古高原结合在了不可分割的一部分。

古代中国为何要拼命拿下西域?西域有那么重要吗?

西域这片地方,在秦汉以前是一片空白,没人想去了解,甚至侵略,因为这地方人太野蛮了,中原王朝只能抵抗,抵抗,再抵抗,后来西域被匈奴所奴役,讲简单点,匈奴也不治理这片地方,每年来收缴赋税、掠夺农产品,那时候西域没有文字,生产力落后,社会结构比较原始,汉朝建国之初和西域各国一样,对匈奴无招架之力,只能靠送姑娘,来换取不靠谱的和平,积攒了半个世纪的家当,终于在汉武帝时期,雄起了一把,几破匈奴,解开了西域神秘的面纱。

西汉同匈奴战争和张骞出使西域图。汉通西域是历史上的里程碑,汉人终于摸清了西域的大致情况,一味的击破并不能斩草除根,民族复杂也不能永久解决问题,所以“以夷制夷”的外交策略成为防范西北少数民族根本,结交西域各国,开通贸易,输入中原文化,瓦解西域各国联盟,使其倒向中原王朝,有能力就治理这片地方,在中原王朝控制下安宁,没能力就瓦解这片地方,以乱治乱削弱西域实力,最终解决西北边关隐患。

北庭都护府为唐朝六大都护之一,对新疆发展起到重要作用,存在约80年,后为各政权的行宫,明初被毁,图为北庭都护府遗址。于是从西汉开始,各朝代都做着同样的事情,两汉通西域,西汉三十六国,东汉五十余国,设立西域都护府;魏晋南北朝时期小国政治格局依然延续,设立西域长史;隋唐时期的突厥,设置六大都护府;宋辽金时期的喀喇汗王朝与回鹘王国,辽设立高昌国大王府;蒙元时期的畏兀儿,设立别十八里总管府;明朝时期的东察台与叶尔羌汗国,双方茶马互市;清朝的准噶尔汗国,统一西域,设置伊犁将军。

图为清朝晚期,由西域过来的骆驼商队。一千多年过去了,各王朝对西域煞费苦心,像汉、唐、蒙都曾统一过西域,但事实上,统一并不能彻底解决问题,直到清朝剿灭噶尔丹,大批的驻军、内地移民在天山一带发展军事和经济建设,行政管辖也取得卓著成效,内地的汉族文化带入西域,屯戍落户,乾隆以后汉族文化成为了当地文化的主体,这才比较彻底解决了西域问题。

古代中国为何要拼命拿下西域?西域有那么重要吗?

西域地区大抵是从玉门关走河西走廊到新疆南部的区域,广义上也延伸至中亚地区。

该地区主要位于荒漠化和半荒漠化地区,气候条件非常差,人口也比较稀少,但中国古代的帝王却非常重视该地区,一般的强盛王朝都派兵控制该地区。

西域有何重要性呢?古代中原王朝第一次和西域建立联系是西汉时期,主要是当时西汉在面对北方强大的匈奴时,有巨大的压力,需要帮手,而西域地区的大月氏也深受其害。于是汉朝决定派使者联合大月氏对抗匈奴。

但是因为匈奴对该地区的控制,使者历经很久才到达大月氏的国土,大月氏此时已经迁移,不想和匈奴为敌,联合对抗匈奴的计划落空,但促成了闻名于世的丝绸之路。

汉武帝时期结束了汉对匈奴战争的守势状态,匈奴被汉打败后,失去了对西域的控制,汉朝在当地的影响力大为增加,在西域设立西域都户府,管辖西域地区,协调西域各国关系。

从以上情况看,重视西域地区的首要原因是王朝自身的安全,尤其是定都长安的王朝都重视经营西域。比如唐王朝,西域地区是王朝西部边界的门户,西域如果丢了,沿着河西走廊就会威胁长安,控制住西域,王朝的威胁会小很多。

古代王朝重视西域地区的第二个原因是西域出产名马。古代战争战马很重要,但中原地区大部分属于农耕区,不产战马,而北方游牧民族大都觊觎中原,与他们的战马交易明显要少于西域。

西域战马闻名,现在的中亚国家也出产名马。保住了西域,就保住了自己的马场。

重视西域的第三个原因是丝绸之路。虽然古代并不重视商业,但随着丝绸之路的开展,中原地区引进大量动物和农作物,还有商品,丰富自己的生活。

丝绸之路成为中国中原王朝对外贸易的主要途径,它的关键是西域地区,而且当时是唯一通道,如果没有控制住西域,远自欧洲和阿拉伯地区的商品就很难进入长安,统治阶级为了需要必须保住西域地区。

最后一个原因,佛教的发展和交流需要西域。佛教作为外来宗教在中国遍地开花,风头压过本地的道教。后代的统治者大部分信仰佛教,尊佛成为风气。

而佛教的发源地在古印度地区,而著名的玄奘大师西行印度就是走的西域。试想如果西域地区不被中原王朝控制,去往印度的路,只能通过海上,而航海业比较发达至少要到宋朝,古代的船只也很难经得起大风大浪,因此还是陆路安全。

西域地区作为中原王朝西部的门户,地理位置特别重要,为了王朝自身安全必须加以重视,同时,丝绸之路的兴起,对战马的需要以及佛教传播等因素促使统治者更加重视西域地区,在当地军队补给困难的情况下,仍加强军事部署,可见其对王朝的重要性。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。