康熙的大儿子为什么不能做太子?

康熙深受汉文化影响,在立继承人问题上,显然遵从了汉文化传统的“嫡长子继承制”。胤禔生母惠妃那拉氏是庶妃,所以胤禔虽是长子,但在继承人排位上不占优势,错失了第一次机会。

太子胤礽被废后,胤禔本有机会入替,可惜他自己拙劣的表演,让康熙深恶痛绝,不光永远失掉了机会,还被终生囚禁。

第一次失机:身份阻碍了胤禔满清皇位的继承,明显还带有少数民族汗位继承的遗风,皇太极、顺治、康熙,无一遵照中国的传统“嫡长子继承制”上位,其实满清十二帝,也只有道光皇帝一人,以嫡长子身份继承大统。

很明显,满清“议会制”的继承人产生规则,无法适应皇权条件下的需要,稍有不慎,势必造成皇室内部的杀戮。继承制的不明,也是皇室子弟产生野心和内部政治纷争的因素。

康熙皇帝汉学功底深厚,因而他即位后,遵照执行了两千多年的嫡长子继承制,应该说是一个明智的选择。

按序齿,胤禔是康熙帝的长子,但是按传统继承法则,皇位的第一继承人是嫡长子,即皇后所生的第一个儿子。胤礽就是仁孝皇后赫舍里氏所生,赫舍里氏在生胤礽时因难产而亡,康熙难忘旧情,在胤礽周岁时,就册立他为太子。

这就是胤禔第一次失掉做太子机会的原因,非嫡子身份,同时也跟康熙与赫舍里皇后的个人感情有关。

第二次失机:拙劣的表演惹怒康熙康熙四十七年,太子胤礽被废,由于胤礽是唯一的嫡子,所以按照传统继承法则,没有嫡子,则长子为第一顺位继承人,胤禔应该是当仁不让的皇太子人选,可是他又为何失去机会了呢?

如果说第一次失机,是天注定的,这一次失机就纯属自作孽!

胤礽被废后,胤禔自以为肯定是储君不二人选,所以表现得极其乖张。事实上,胤禔这么做也不完全因为他是长子,从能力和功绩上讲,他也是最有资格的继承人。

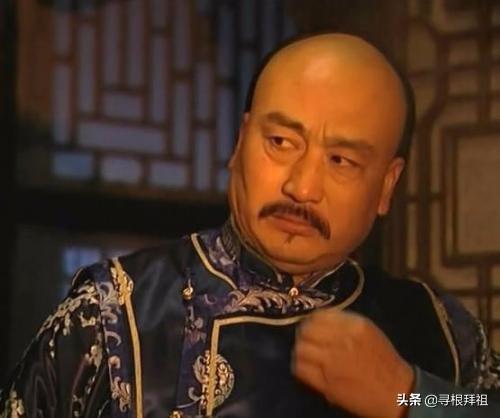

跟影视剧中的描述不一样,胤禔其实能力很强,他少年时代就追随在父亲左右,出巡四方,征战边陲。因此,胤禔深得父亲康熙皇帝的喜爱,胤礽被废拘禁后,康熙还让胤禔负责监视。

如果按照正常轨迹,或许不久的将来,胤禔真的会被册封为太子,但头脑发胀的他,竟然做出了让人瞠目结舌的事,他奏请康熙杀掉废太子胤礽:

“今欲诛胤礽,不必出自皇父之手。”他以为,自告奋勇替父亲动手,可以让父亲避免杀子的恶名,如此高义,应该受到父亲的赞赏,顺便绝了胤礽的潜在威胁。没想到精明的康熙立刻意识到,胤禔恐怕早就对胤礽起了杀心,于是康熙痛责胤禔:

“不谙君臣大义,不念父子至情,天理国法,皆所不容。”这个评语很严重,几乎是把胤禔踢出了继承人备选名单。康熙一辈子最痛恨儿子们两件事,一是不念旧情,二是觊觎皇位。胤禔这一句话,两条都占了,实在是愚蠢透顶。

在自己出局后,胤禔及时调整策略,将赌注押在了老八胤禩身上。胤禩自幼由胤禔的母亲抚养,情同手足,退而求其次也是个不错的选择。为了达到目的,胤禔制造了“张明德相面事件”,通过相士张明德之口,四处散布胤禩有大贵之相。

这种作死的行为,康熙不可能坐视不管,一番调查后,不光水落石出,还探知,胤禔等人曾经计划谋杀胤礽。

接着,皇三子胤祉,又在胤禔的身上踩了一脚,状告胤禔曾经以压胜的巫术手段,诅咒胤礽。巫术诅咒在今天当笑话,在古代则是谈之色变的邪恶手段,罪不可赦。

调查核实后,胤禔已经不是谋求政治待遇的问题了,而是看能不能保住小命了,就连胤禔的母亲惠妃那拉氏都不得不向康熙谢罪,请求将儿子正法!

好在康熙对胤禔还算宽容,不忍心杀子,他宣布将胤禔终身圈禁,并说了以下一番话:

“朕前命直郡王胤禔善护朕躬,并无欲立胤禔为皇太子之意。胤禔秉性躁急、愚顽,岂可立为皇太子?”九子夺嫡:传统继承法则在满清的破灭满清三百年,康熙是唯一遵从汉家嫡长子继承制的皇帝,还以失败而告终了,进而引发了震惊天下的“九子夺嫡”事件,这是什么原因呢?

一方面,嫡长子继承制虽说流传了两千多年,但并非因为这个制度有多好,相反从遗传学和竞争角度来说,嫡长子继承制其实是负面的。它之所以流传这么久,恰恰是因为僵死的细则,让继承人公式化,避免了政治争端。

随着社会的发展进步,这种制度必然不适应时代的要求,尤其满清皇权独裁的环境,必然对皇帝的个人素质有较高的要求,这就是嫡长子继承制破产的历史环境。

另外,满清传统对嫡长子继承制的意识不强,康熙虽有心尊崇,但是满清贵族争强好斗的大环境,绝非短期内可以扭转的。以诸皇子为核心的各派政治势力,就是在这种满清传统思想驱使下,积极投身于皇储之争。

胤禔和胤礽,一个是长子,一个是嫡子,从这哥俩的表现看,他们无论是谁登上皇位,不说能力,至少品行都有点让人堪忧!

看起来,传统的继承法真有点不靠谱!

终生监禁:胤禔替时代和自己的冒失买单在皇位继承上,胤禔有点生不逢时。假如胤禔出生在关外皇太极时代,他有没有机会登临大宝呢?我觉得可能性很大!

我们看一下皇太极是如何登基的?四大贝勒共同议立的,遵从的是满人传统的议会制推选模式。以胤禔的军功,他是有能力在他这一辈中,进入四大和硕贝勒的。按照四大贝勒掌八旗的规矩,胤禔大概率在皇位的候选顺位上,要高于任何一位兄弟。

可惜他生不逢时,统一天下后的满清,军功已经居次,议会制推选汗位早已经是历史,汉民族的嫡长子继承制,将出身不占优势的他打入了另册。

假如胤禔不犯错误,会不会有机会呢?我觉得几乎没有什么悬念。

一则按继承法则,康熙第一个要考虑的就是胤禔,嫡子废黜后,长子必然进入康熙的视野;二则胤禔能力最突出,贡献最大,也深得康熙喜爱。

对胤禔不利的有两条:一是康熙有可能拖延立嗣,让太子之争变成长跑,马上立嗣胤禔是不二人选,拖延变数太多;二是康熙对惠妃的态度,假如康熙立新皇后,人选又不是惠妃,就可能存在变数。

除此两点,只要胤禔自己不犯错误,他就是继任皇太子!

综上所述,生不逢时让胤禔失掉了第一次机会,冒失的行为又让他失去了第二次机会。所以,胤禔是为生不逢时的时代买单,为自己冒失的行为买单!

康熙的大儿子为什么不能做太子?

引言:

康熙是我国历史上在位时间最长的皇帝,与历史上无数个短命的皇帝相比较,他是一个智慧的,理性的,富有忧患意识的英明君主。历史证明,康熙没有立大儿子为太子是绝对正确的。

大阿哥因为出生的原因无缘太子位,心不甘康熙的大儿子叫爱新觉罗·胤禔,别名允禔,是康熙皇帝的第5个儿子。因为他前面的4个哥哥都在幼时夭折,故允禔为皇长子。

明太祖朱元璋主张皇位嫡长子继承制,经过200多年的演变,到了康熙皇帝,他更看重的是出生和人品。所以,允禔虽然是皇长子,却因允禔的生母只是一位庶妃,因此,允禔从出生就与太子位无缘。

允礽是二阿哥,小允禔1岁。允礽的母亲是皇后赫舍里氏,她在生允礽的时候难产去世。康熙和皇后的感情很好,因此皇帝非常疼爱这个皇后用生命换来的孩子。1675年,康熙立2岁的允礽为皇太子。

允禔才华横溢,还是个美男子。因为心中的太子梦,在皇宫中他一直是个有心人,所以,在大人的眼里,他是个聪明能干的大阿哥。

一直心有不甘的允禔 ,密切注视着康熙帝和允礽之间的点滴,尤其是康熙帝对允礽的态度。20多年来 ,皇上和太子之间的一些大事小事,以及由此引来的一些甚至细微的变化,允禔都默默记在心里。

不过,他一直都不敢轻举妄动。

大阿哥心术不正挑起是非,太子被废允禔是皇长子,他的年龄在皇子中最大,所以经常会替父亲康熙作些事情,每次允禔都完成的很出色,康熙很喜欢这个懂事的皇长子。

康熙帝三次出征、巡视,允禔都跟随其左右,并且表现出色,得到了康熙帝的信任与肯定。特别是在康熙三十五年,允禔第二次随康熙帝亲征噶尔丹时,允禔与内大臣索额图一起领御营前锋营,参赞军机。

当年的三月,康熙皇帝封26岁的允禔为直郡王。也许是父亲的信任给了允禔足够的幻想,那颗觊觎太子之位的内心,急剧膨胀起来。

1708年的秋天,几个太子随康熙在塞外行围。在巡幸期间,发生了几件不大不小的事情,为此,康熙皇帝和太子允礽之间闹了些不愉快。

见时机已到,以大阿哥允禔为首的几个皇子,借机向康熙帝汇报了太子允礽过往的种种。康熙帝听了之后,对太子非常不满。

不久,在木兰围场的布尔哈苏行宫,康熙皇帝以皇太子允礽“不法祖德,不遵朕训,惟肆恶虐众,暴戾淫乱”的理由,废除了太子,并让允禔负责监视允礽的工作,从塞外至京城全程负责看守。

此时的允禔,非常得意。而太子被废,太子的众多兄弟们开始日夜惦记这个空出的位置,大阿哥允禔更是踌躇满志。

大阿哥冷血,提议自己替康熙杀太子当允礽的太子之位废了后,允禔有些小开心,甚至意想天开地认为:康熙帝立嫡不成,势必立长。

康熙帝是什么人?

他对允禔的花花肠子早就清楚的很,包括在围场允禔一伙人数落的太子行为的真假程度!所以,康熙帝曾经明确地表明他的观点:

"朕前命直郡王胤禔善护朕躬,并无欲立胤禔为皇太子之意。胤禔秉性躁急、愚顽,岂可立为皇太子?"如此看来,允禔真是高估自己!不过,大阿哥并没有灰心!

当允禔从塞外到京城一路尽职尽责地监视着允礽,他感觉到机会又来临了。倚仗康熙帝对自己的信任,他积极向父亲推荐八弟胤禩,说有相面人张明德曾经说过,八阿哥后必大贵。

八阿哥胤禩从小聪慧,亲切随和,康熙帝很喜欢他。而且胤禩年幼的时候,是允禔的母亲抚养长大的,他们兄弟俩有一份不同于他人的手足情。如果八弟胤禩真的成功了,允禔就相当于站对了队!

而且允禔在推荐八阿哥之后,又向父亲谏言,允礽行为不端大失人心,提议自己可以替父亲杀了允礽。

允禔要杀允礽!这个想法顿时让康熙大吃一惊,也让他意识到皇储的争夺越来越激烈,这是作为一个帝王最为忌讳的事情!

康熙帝在围场废太子,主要原因是因为康熙帝的心里有根刺:在康熙二十九年,皇帝在出塞途中生了一场大病,太子允礽见到父亲生病,却没有表现出丝毫的忧愁。为人子女,如此为之不孝。

康熙帝一直认为,对亲情淡漠的人,不堪重用,也不能重用!

如今允禔不是对亲情淡漠,而是对亲情冷血,这更不符合康熙帝任人唯贤的作风。

康熙在恼怒允禔的同时,又极为寒心!他严厉批评允禔,指责他杀弟的行为是天理国法皆所不容!

大阿哥做死,阴谋暗害,触碰康熙的底线在允禔利用张明德相面之事,为八阿哥制造舆论的时候,康熙帝也派人来调查张明德相面之事的真相,结果又查出了案中案。

允禔不仅搞出了相面之事,而且允禔企图谋杀皇太子!

原来,当父皇派人再次调查时,这一帮参与夺嫡的皇子都如坐针毯,没有参与的皇子在一旁落井下石。

康熙四十七年十一月,紫禁城的冬天来得比往年都要冷得多。一天上午,再也坐不住的三阿哥允祉,经过深思熟虑,向康熙皇帝揭发大阿哥允禔勾结巫僧、使用巫蛊之术,企图谋害允礽,并提供了物证。

面对事实,允禔的母亲惠妃无限绝望!她知道自己的儿子触碰到了皇帝的逆鳞,她哭着说允禔不孝,请求皇上正法。

而知道真相之后的康熙帝,极其愤怒,痛斥允禔为"乱臣贼子"!但他又不忍杀死自己的亲生骨肉,就下令革除允禔王爵,终身幽禁!

康熙帝四十八年四月,康熙帝外出巡视,他生怕在这个期间,允禔会勾结谁跑出来。于是,又加派了重兵把手,还下了一道死命令的渝旨 :"如果谁玩忽职守,将遭到灭九族之灾。"

三少说:

大阿哥聪明,但他的聪明却没有用对地方。他的个性,他的思想,他的三覌都不符合康熙对太子的要求,更不符合未来一国之君的要求 。也许,深宫的幽禁才是允禔最好的归属。

康熙的大儿子为什么不能做太子?

谢邀。康熙的大儿子是庶出,而且才智平庸,所以不可能立为太子。

在清朝的历史中,皇位的传承有别于其他朝代。传统中,立长立嫡是铁律,不可以更改。但是清朝在这一问题上,情况就比较复杂。

满族是东北地区的渔猎民族,生产力低下,经济贫困,部族之间战争不断。这就造成了部族首领必须择优而立,否则部族的存亡就在旦夕之间。

努尔哈赤统一各部后,已拥有了一个政权的基础。这是他也考虑仿效汉族的立长立嫡制度,以取代原来的公平竞争、自由推举、择优而立的民族传统。但是,虽然努尔哈赤雄才大略,在挑战传统时,却遭遇了惨败。长子褚英首先成为牺牲品,次子代善也险些步了后尘。因此,努尔哈赤终其一生,也没能解决这一问题。

这就造成了清朝历史上,每一次皇位更迭,都伴随着一场血雨腥风。而康熙立储,更是上演了手足相残的惨剧。雍正即位后,确定了秘密立储的制度,才最终解决了这一问题。

康熙的大儿子为什么不能做太子?

古之皇权传承,一般依据三种选择皇储的方式:立长、立嫡、立贤。因为“贤”的评判标准比较笼统,主观因素较大,也难以令人信服,所以皇储人选的选择一般以立长、立嫡为主。清王朝虽然是少数民族——满族建立的封建王朝,但在康熙皇帝继位以后,受中原地区历史悠久之汉文化长时间的强大同化和融合,康熙皇帝为了威服朝臣、保证太子威信,也只能按照立长、立嫡两种原则来选择皇储人选。

自后金政权建立者努尔哈赤始,清朝一直未明确设立太子,因此带来的皇权之争始终伴随着皇权更迭,但康熙皇帝之所以做出明立皇储的决定,却并非出自对皇子夺嫡的担忧。

那么,康熙皇帝明立皇储的目的何在康熙十四年,22岁的康熙皇帝将刚满周岁的嫡出皇子——爱新觉罗·胤礽明立为皇太子。胤礽是康熙皇帝原配嫡后——孝诚仁皇后所出第二子,因长子早夭,其乃系康熙皇帝事实上的嫡长子。当时康熙皇帝已经生育皇子9位,但却已有5子早夭,而且几乎全都夭折在两岁之时。对于胤礽能不能活过两岁,康熙皇帝心中并没有把握,他之所以如此着急的明立其为太子乃系出自两方面的考虑:

1、康熙十四年,正值“三藩之乱”的关键时期,清军节节败退,吴三桂的大军直逼长江,已经明显打出了南北分治乃至直逼京城、颠覆皇权的战场优势。当初不顾朝臣反对,力主撤藩才主观导致“三藩之乱”爆发的康熙皇帝自然就会受到皇室宗亲、满洲勋贵乃至朝堂诸臣的质疑。而这些质疑声音中最具代表性的当属当朝大学士,当初力荐斩杀主战大臣的赫舍里·索额图。

索额图,乃系孝诚仁皇后亲叔叔,康熙帝嫡子胤礽的叔外公。为了压制朝野质疑声音,维护皇权权威,康熙皇帝只能用册立索额图外孙为皇太子的办法,对其进行安抚和拉拢,以达到稳固皇权的最终目的。

2、康熙皇帝即位之初,鳌拜权倾朝野,权势凌驾于康熙皇帝之上,“文武各官,尽出伊门”。为了扳倒鳌拜,真正意义上掌握朝政大权,实现中央集权,孝庄太后决定让康熙皇帝迎娶当时唯一能够鳌拜制衡的辅政大臣之首——索尼的孙女赫舍里氏,即为后来的孝诚仁皇后。在赫舍里家族的鼎力相助下,康熙皇帝得以智除鳌拜,掌握朝政大权。

康熙皇帝和孝诚仁皇后之间虽为政治联姻,但两个12岁的孩子,在如此艰难的时期患难与共、相濡以沫,两人之间的感情深厚程度可想而知。孝诚仁皇后生育胤礽时,难产而死,让康熙皇帝悲痛异常,为弥补发妻早逝的感情空虚,康熙皇帝明立胤礽为皇储,也算是痴情男子的必然选择。

那么,同样拥有强大的外戚势力,拥有长子优势的皇长子胤褆到底差在哪里?和嫡子胤礽相比,康熙帝皇长子胤褆几乎拥有等同的皇储必备条件。在接连四子早夭后,胤褆得以顺利突破两岁的生死关卡,让康熙皇帝开始对其刮目相看,更增加了对其母惠妃纳喇氏的恩宠。

当时的胤褆已然成为了康熙皇帝事实上的皇长子,而且除了长子身份外,他还有一个实力强大,正受康熙皇帝倚重和恩宠的后台——纳兰明珠。从辈分上讲,纳兰明珠乃系康熙皇帝的堂姑父;从外戚关系上讲,纳兰明珠又是皇长子胤褆的叔外公,乃系和索额图一样的皇亲国戚。更重要的是,当时的纳兰明珠正担任兵部尚书,而且是力主康熙皇帝撤藩的主战派代表人物。就当时清廷正值节节败退的关键时刻,康熙皇帝对于纳兰明珠的倚重甚至超过了大学士索额图。

但前线战事的不利,短时间内无法挽回,而朝野上下的质疑声音已经到了让康熙皇帝不得不有所举动的时候。再加上孝诚仁皇后在康熙皇帝内中绝对无法撼动的特殊地位,胤礽高贵、显赫的嫡出身份,让康熙皇帝只能选择胤礽而舍弃了胤褆。

也就是说,相对于嫡子胤礽,皇长子胤褆的先天性条件并不差,甚至有超越胤礽的部分存在。但因为命运使然,时机不对,让康熙皇帝不得不选择了胤礽为皇储,以安朝臣质疑声音。

既然条件优越,一废太子时,皇长子胤褆又为何败下阵来康熙四十七年,康熙皇帝以“不法祖德,不遵朕训,肆恶虐众,暴戾淫乱”为由,将身居太子之位长达33年的胤礽废黜,并将其禁锢看守。而负责看守胤礽的,正是当初错失太子之位的皇长子胤褆。

此时的胤褆,虽然和胤礽一样,都失去了深为倚重的外戚势力,但其因为长子身份,为康熙皇帝出力做多、建功最多。按照当时服务于清廷的传教士白晋所言,当时的胤褆乃系“才华横溢,并具有其他种种美德”的美男子,深受康熙皇帝喜爱。也就是说,胤礽被废黜太子之位后,距离皇储位置最近的就属皇长子胤褆。

可在胤礽被废乃至禁锢以后,皇长子胤褆却将自己的性格秉性全部暴露,急功近利、急于求成。在康熙皇帝明确表示“胤褆秉性躁急、愚顽,岂可立为皇太子”以后,胤褆的依然继续自己的愚蠢举动。《清史稿·列传七·诸王六》记载了皇长子胤褆在此以后的具体表现:

允禔奏曰:“允礽所行卑污,失人心。术士张明德尝相允禩必大贵。如诛允礽,不必出皇父手。”上怒,诏斥允禔凶顽愚昧,并戒诸皇子勿纵属下人生事。

根据《清实录·圣祖实录》的记载,废黜胤礽之时,康熙皇帝“且谕且泣”乃至“复痛哭仆地”,一副悲痛欲绝、痛不欲生的模样。胤礽毕竟是当了33年的太子,毕竟和康熙皇帝之间有着极为深厚的父子感情,胤礽一朝被废,康熙皇帝心中的悲痛可想而知。可就在康熙皇帝如此悲伤的时候,皇长子胤褆竟然提出“请诛胤礽”之冷血无情、暴戾无义之奏请,胤褆会在康熙皇帝心中落得什么印象,可想而知。

而就在康熙皇帝对皇长子胤褆失望透顶的时候,皇三子胤祉又向康熙皇帝举报了胤褆“用喇嘛巴汉格隆魇术魇镇胤礽”之罪行,让康熙皇帝对其彻底失望,“命监守,寻夺爵,幽於第”,彻底失去了成为皇储的可能。

后记:康熙帝皇长子胤褆,拥有长子身份,且为父做事最多、建功最甚,较之嫡出皇子胤礽而言,几乎拥有同一水平的竞争优势。但康熙十四年的命运使然、时机不利,让胤褆错失皇储位置后,心有不满乃至生出诸多荒唐、愚昧之魇害甚至谋害太子胤礽的举动。这些被康熙皇帝深为不容的举动,在一废太子的时候,得以集中爆发,让其彻底失去继位可能。

皇长子胤褆之所以成不了太子,命运不济占据部分原因,但自己作死才是最为关键的制约因素。

参考文献:《清史稿·列传七·诸王六》、《清实录·圣祖实录》、《康熙帝传》

康熙的大儿子为什么不能做太子?

康熙的大儿子胤褆是一种很常见的人,能力一般,但是野心很大,因此做了很多糊涂事。

胤褆出生于康熙十一年,他的母妃是那拉氏,只是普通的八旗贵族,出身并不是很高贵,他的叔外公纳兰明珠因为结党营私在康熙二十七年被罢黜。

因此在胤褆争夺皇位时,他的母族并不能给予他太多的帮助。

相比而言,太子胤礽的叔外公是当朝大学士索额图,母妃是赫舍里皇后深得康熙宠爱,生育胤礽时难产而死,康熙在悲痛之下册封尚在襁褓中的胤礽为太子,可以说让胤礽捡了一个大便宜。

胤褆身为皇长子,却没有被立为太子,这样的经历让他心生不满,因此一直想要夺取太子之位。

与胤褆相比,早年的太子胤礽算是一个很不错的学生,在胤礽六岁之前,一直都是由康熙亲自教导,之后又由康熙亲自挑选老师,胤礽本人也极为好学,不但精通满文、蒙文、汉语,在文学上的造诣也极深。

当时的史书曾有这样的记载:

自初读至终篇,为时甚久,目不傍视,身不斜倚,无惰容,无倦志,正襟端坐,口诵手披。诸臣仰睹睿容,罔不欣忭。不仅如此,胤礽在骑射方面也极为出色,而且经常代替康熙管理国事,举止得体,处理得当,因此得到了朝臣和康熙的一致称赞。

康熙在亲征噶尔丹时十分思念胤礽,因此下旨让人带来胤礽平时穿的几件衣服,可见他们两人的父子之情十分深厚。

此间尔请安文书隔绝,朕内心不安。所穿棉、纱、棉葛布袍四件、褂子四件寄来,务送旧物。康熙与胤礽的关系越好,康熙的大儿子胤褆就越愤恨。

太子胤礽虽然天资聪颖,但是却因为康熙的放纵,导致胤礽越来越骄横,这一切让胤褆欣喜不已,在他看来自己的机会来了!

因此在康熙四十七年,胤褆直接向康熙弹劾太子胤礽,康熙联想到胤礽之前的所作所为,直接下诏书废黜太子胤礽,之后胤褆又要求康熙诛杀胤礽,但是康熙没有准奏。

康熙废黜胤礽诏书:不法祖德,不遵朕训,肆恶虐众,暴戾淫乱。在太子被废后,康熙的大儿子胤褆认为自己的机会来了,但他哪知道康熙认为胤褆不顾手足之情,性情暴躁顽劣,根本不可能让他做太子。

胤褆没想到废黜了太子,自己还没有机会上位,因此他又想出了一个昏招,他用一些巫术诅咒胤礽,希望能除掉这个心头之恨。

谕:“允禔镇魇皇太子及诸皇子,不念父母兄弟,事无顾忌。万一祸发,朕在塞外,三日后始闻,何由制止?”下诸王大臣议,於八旗遣护军参领八、护军校八、护军八十,仍於允禔府中监守。没想到此事东窗事发,康熙勃然大怒,胤褆被削去所有爵位,本人被囚禁于家中,此后被囚禁一生,一直到雍正十二年才病逝。

不得不说,这位康熙的大儿子算是一个可悲但不可怜的人物,他不知道自己的行为早就遭到了康熙的厌恶,他根本不可能做太子!而雍正一直谨小慎微,成为了笑到最后的人。

康熙的大儿子为什么不能做太子?

康熙的大儿子为什么不能做太子?

在二月河的《康熙大帝》里,大阿哥允禔,其实算起来是康熙的第五个儿子,母妃是惠妃拉那氏。由于前面四个儿子,有的生天花,有的是其它疾病,都早夭,第五个儿子允禔就成为了长子。做为长子的允禔没有当太子,而是次子也就是二阿允礽做上太子,这不仅仅是允礽的母后赫舍里皇后的缘故,还有那次宫中太监作乱的契机。

一,太监作乱!在康熙登基亲政之后,假朱三太子杨起隆一直在京城伺机作乱。

那次,在回民清真寺,借祷告之机,杨起隆欲大肆虏杀回民嫁祸给康熙,没有想到康熙接到了线报,就带领魏东亭几个前去彻彻底底粉碎了杨起隆的阴谋。

阴谋失败的杨起隆见一招失败,又生毒计:发动宫中太监作内应叛乱。

当时宫中太监近千人,当中就有三百多个太监参加了叛乱!那时赫舍里皇后正怀身孕。

太监叛乱那晚,康熙做好了布署在五风楼御敌,皇后赫舍里在后宫指挥着穆子煦对叛逆大开杀戒粉碎了阴谋!

由于紧张,动了胎气的皇后早产了。

皇子就是二阿哥允礽是平安生下来了,可皇后赫舍里不行了!

二,太子被封。在五风楼粉碎了杨起隆的叛乱后,康熙得知皇后快不行了急急赶回后宫。

皇后眼珠能动,就是不能说话,也不断气,非常的痛苦。

太医无策。康熙无解。

赫舍里皇后就是不断气。眼睛不停流泪。康熙雷霆咆哮!

站在康熙旁边的周培公就说:娘娘是担心皇子?

非常痛苦的皇后眼睛竟然眨了几下,康熙明白了,征得太皇太后的同意,康熙当场宣布:由于特殊情况,不得不违背祖制,封刚刚出生的二皇子允礽为皇太子。

皇后赫舍里一听,终于咽下最后一口气,也暝目了!

二阿哥允礽封为太子,大阿哥就只能是大阿哥了!

由此可见:大阿哥不能当太子,并不是他母妃不是皇后的缘故,而是事发突然,康熙临时决定所致。【古今多少事,都在历史中。欢迎关注。我是媚之夭夭。】

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。