武则天临终为何要给褚遂良平反?

武则天给褚遂良等人平反的事,出现在她临终的诏书中,与褚遂良得到相同待遇的,还有王皇后、萧淑妃和韩瑗三个家族,《旧唐书》记载:

“冬十一月壬寅,则天将大渐,遗制祔庙、归陵,令去帝号,称则天大圣皇后;其王、萧二家及褚遂良、韩瑗等子孙亲属当时缘累者,咸令复业。是日,崩于上阳宫之仙居殿。”褚遂良是武则天最痛恨的元老级官员,因而他受到了武则天严厉的打击。武则天被立为皇后的当年,褚遂良被罢相,贬为潭州都督。此后三年,褚遂良越贬越远,一直被贬到越南的爰州。

愤懑的褚遂良曾经上书抗辩,但唐高宗不予理睬,褚遂良在凄凉中死于爰州。武则天还不罢休,下令剥夺了褚遂良的一切职务和封号,并将他的子孙也一并发配爰州,还残忍地处死了褚遂良的两个儿子!

武则天为什么如此痛恨褚遂良呢?这就要从武则天谋取皇后位说起。

褚遂良以激烈的手段,反对武则天封后永徽六年,站稳脚跟的武则天,对王皇后发动了最后的攻击。唐高宗李治有心力挺武则天,但又惧怕大臣们的反对,就召集褚遂良、长孙无忌、李勣和于志宁四位忠臣,开了个小会,希望获得几位大佬的支持。

会上,褚遂良强烈反对废王皇后,改立武则天,他说了三点理由:

一、王皇后无过,废掉她人心不服;“皇后无它过,不可废。”

二、武则天是先皇的才人,立她让天下人笑话;“昭仪昔事先帝,身接帷第,今立之,奈天下耳目何?”

三、武家门第太低,即便改立皇后也轮不到武则天头上,“陛下必欲改立后者,请更择贵姓。”

说话直率,直率到这种程度,直接拿臭袜子扔到皇帝脸上,也远远超出了唐高宗的想象力,李治臊得满天通红,一句话也说不出来!

这还不算玩,褚遂良又步步紧逼:“遂良因致笏殿阶,叩头流血,曰:‘还陛下此笏,丐归田里。’帝大怒,命引出。”你要是不听,我就把笏板还给你,我回家种田!

褚遂良这种揭短式的进谏,说实话,虽然勇气可嘉,但太过激烈,反而容易激化矛盾。果然,躲在帘幕后面的武则天,气得浑身发抖,不顾礼仪,一下子冲出来,对李治大喊大叫:“何不扑杀此獠!”

把大唐的宰相,称作“獠”,恨不得立马抽刀活剐了他才解心头恨,武则天仇恨的种子埋下了。

武则天为褚遂良平反的原因武则天一生铁血心肠,杀人如麻从来不皱眉头,为何临终前要为褚遂良平反呢?

一、褚遂良谋反案本来就是冤案

褚遂良被罢职夺封,得有一个理由,这个理由就是来济、韩瑗与褚遂良勾结谋反。其实,这就是武则天故意制造的,处心积虑的诬陷报复。

如今褚遂良死去多年,褚家老小该受的罪也足够了,武则天没必要继续作恶。

二、褚遂良的忠直,武则天心知肚明

当年阻止武则天封后,四位大臣,李勣选择了投靠武则天,长孙无忌跟褚遂良一样,因反对武则天受到了惩罚。本来,这次事件,不该褚遂良出头开炮,他为了保护长孙无忌,率先发难,其实有替长孙无忌挡炮的嫌疑。

武则天对此虽然痛恨,但褚遂良为了大局,不让一把手长孙无忌成为靶子,不惜牺牲自己的利益,保护长孙无忌,这种精神,与满朝为利而生的臣僚们对比,无疑是让人敬佩的。武则天对此心知肚明,恨归恨,佩服归佩服。

三、岁月抹平了武则天的杀伐之心

武则天晚年心态变化很大,最典型的就是逐渐倦于朝政,明显没有了以前的杀伐之心。这也是人之常态,在这种心态下,武则天慢慢恢复了“平常心”。

四、弥补过失,以免先皇地下追责

我们注意到,武则天的遗诏,不光赦免了褚遂良,还包括情敌王皇后、萧淑妃,以及韩瑗。这说明,武则天是对过去的行为,做了一次系统反思,而不仅仅是针对褚遂良。

遗诏中下旨去掉自己的帝号,以皇后身份与高宗李治合葬。这个安排暴露了武则天临终前,惴惴不安的心。她是担心,将来在地下,遭到李治的抛弃,甚至李家列代先皇的惩罚!

对褚遂良等人的宽恕,其实是武则天的一个自我救赎而已!

武则天临终为何要给褚遂良平反?

谢老师邀请,你以经回答的很好了,我就免了吧,别让我出丑。

武则天临终为何要给褚遂良平反?

在武则天发布这道命令之前,其实她已经没有权利了。

早在神龙元年正月,唐朝中央爆发了爆发神龙政变,凤阁侍郎张柬之、鸾台侍郎崔玄暐、左羽林将军敬晖、右羽林将军桓彦范、司刑少卿袁恕己五大臣拥立皇太子进入皇宫诛杀武则天的内宠张昌之和张昌宗兄弟。在禁军的包围下,也就在这一天,武则天在大臣的逼迫下 ,将皇位传给太子李显,李显就是唐中宗,武则天被迫退居上阳宫。

在上阳宫,武则天已经形同软禁,看守她的正是参与神龙政变的李湛,所以武则天实际上没有了行动自由,不过也没有必要,武则天已经八十三岁了,到了这个岁数,等待武则天也只有死亡了。据《唐统纪》记载:唐中宗李显有一次来看望母亲武则天,发现武则天没有梳洗打扮,面容憔悴,衰老很多。

唐中宗李显从神龙元年二月四日起,他下诏改国号为唐,宗庙、社稷、陵寝、百官、旗帜、服色都恢复唐高宗去世那年。唐中宗恢复了老子的地位,而且宣布长安才是帝国的首都。也就是武则天建立的大周王朝彻底没有了。

而在这年十一月冬天,武则天病重,遗诏规定去除帝号改为则天大圣皇后,高宗时期的被迫害的王皇后,萧淑妃的家族,宰相褚遂良,韩瑗的子孙亲属受到迫害的人都恢复名誉和身份。

这道命令多少有点包含唐中宗的意思,唐中宗作为武则天的儿子不能够在礼法反抗武则天,因为那就是不孝,而遗诏这可以传播一下自己的意思。此外这也是武则天为身后之事做考虑了,毕竟武则天当年为了当皇帝杀了太多的人和大臣,如今她权利尽失,难保不会死后有人反扑,所以她要去掉帝号,改称为唐高宗的皇后,同时赦免那些大臣的遗属,表明自己的错误和收买人心,以此躲避死后的政治清算。

武则天临终为何要给褚遂良平反?

我谈谈我的看法。

武则天临终的时候,不只是对褚遂良,而是对王皇后、萧淑妃的族人、以及褚遂良、韩瑗、柳奭的亲属都进行了赦免,“王、萧二族及褚遂良、韩瑗、柳奭亲属皆赦之”(《资治通鉴》),也就是对当年因为武则天立为皇后问题而被株连的人进行赦免。武则天为什么要对他们进行赦免呢?

一、赦免原因分析

所谓人之将死其言也善,当时武则天已经快要去世了,因此,以前的是非恩怨都已经看的不是很重了,此时进行大范围的赦免,也算是了却生前的恩怨,同时给自己积一点阴德吧。

类似的事情,高宗也干过。

高宗显庆四年(659)办了长孙无忌一案,后来在上元元年(674)下令恢复长孙无忌的官爵,“上元元年,优诏追复无忌官爵”(《旧唐书》长孙无忌传)。

高宗永徽六年(655)因为立武氏为皇后的事情,将褚遂良贬官,后来褚遂良又受到长孙无忌案件的牵连,被追削官爵,子孙配流爱州,在高宗去世前夕,弘道元年(683),高宗下令将褚遂良的子孙由流放地爱州放还本郡。

高宗的这些行为,都可以看做是对自己以前的所作所为的一点反省和弥补。当然,这里要强调一点,恢复官爵也好,减轻对其子孙的处罚也罢,都不是真正意义上的“平反”,因为高宗并未明确说自己以前做错了,表面上只不过是高宗对长孙无忌和褚遂良等人的一种赦免和宽宥,体现出自己作为皇帝的宽宏大量。

武则天的行为与高宗是类似的,在临终之时赦免以前的对手,既体现了自己宽宏大量,又算是对自己以前行为的一点弥补。但是,武则天晚年对自己政治对手的赦免,实际上可以分成两次,神龙元年(705)正月一次,十一月一次,赦免褚遂良等人,是第二次。武则天为什么要分次赦免呢?

二、分次赦免分析

早在神龙元年(705)正月,武则天仍然掌权的时候,武则天就进行了一次大赦。当时,武则天身体已经很不好了,“太后疾甚”,估计她已经预感到自己快不行了,因此,武则天发布了一道范围特别大的赦令:

正月,壬午朔,赦天下,改元。自文明以来得罪者,非扬、豫、博三州及诸反逆魁首,咸赦除之。

所谓文明元年(684),也就是武则天正式开始掌权的时候,从那时候开始,获罪的人,大都得到赦免。这其实是武则天对自己掌权期间所进行的种种杀伐的一种弥补。

为什么这一次不赦免褚遂良等人呢?我认为,原因在于,惩办褚遂良等人,发生在武则天掌权以前,也就是在高宗时期,由于当时的生杀大权掌握在高宗手中,王皇后、萧淑妃的被废,以及由此牵连出的长孙无忌案件(包括褚遂良、韩瑗、柳奭等),都是高宗决策进行的,因此,武则天如果赦免褚遂良,相当于武则天在纠正高宗的做法,不太合适,因此,武则天在神龙元年(705)正月的那一次大赦没有将其包括在内。

但是,由于高宗自己对于这一案件相关人员的赦免并不彻底,而且这一案件又与武则天密切相关,为了不留遗憾,武则天在神龙元年(705)十一月临终时,才正式赦免了王皇后、萧淑妃的族人、以及褚遂良、韩瑗、柳奭的亲属。

以上是我的一点简单分析,欢迎大家讨论。

如对唐朝历史感兴趣,请关注我,继续深入讨论。

武则天临终为何要给褚遂良平反?

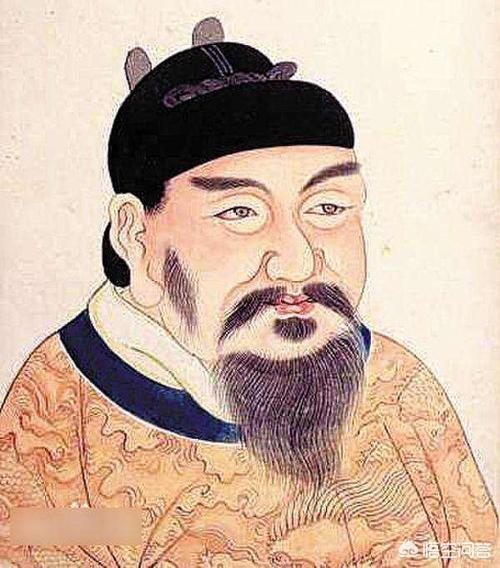

褚遂良是唐朝政治家。他精通文史,学识渊博,尤其书法上有造诣。他性格正直,在立武则天为皇后的斗争中,褚遂良与长孙无忌反对废掉王皇后,他把官帽摘下,以头叩地向唐高宗,反对立武则天为皇后,这让武则天愤恨不已。褚遂良成为她作为皇后权力道路上的障碍,于是,她要千方百计地扫清这个障碍。

后来,武测天被册封为后,褚遂良被武则天赶岀朝廷,被贬到潭州任都督。

公无657年,褚遂良又被武则天诬告谋反。

到了晚年,褚遂良一次一次被贬到边远地区,公元659年,褚遂良在流放地逝世。他死后,武则天削掉他的官爵,后来武则天把他的孑孙也流放。

由于褚遂良的民族思想丰富,“先华夏而后夷狄“是其思想核心,他的这一思想为处理当时民族关系提供了途径,再加上他刚正不阿的品质,于公元705年,褚遂良死后几十年,他得到了平反,作为功臣供奉于高宗庙中。

正如唐太宗评价"褚遂良耿直,有学术,竭尽所能忠诚于朕,若飞鸟依人,自加怜爱。”,这是对褚遂良最好的评价。

#正史也疯狂#

武则天临终为何要给褚遂良平反?

有一句话说的是,人之将死,其言也哀。

武则天也如此,一个女人,81岁了,所有的繁华都看尽了,这个时候,她内心想什么呢?

她临死前有一份遗诏:王氏一族和萧氏一族以及褚遂良和韩瑗等人的后代亲戚之类有关联的人都赦免平反。

这份遗诏很有意思。王皇后、萧淑妃是和武则天争宠的女人,武则天当了皇后后,把这两个女人打入冷宫不说,还把她们做成"人彘",剁去手脚,泡在酒瓮里。

而禇遂良和韩瑗,是和武则天作对最多的宰相,禇遂良和韩瑗坚决反对立武则天为皇后。在这个过程中,禇遂良和韩瑗都被贬,禇遂良被流放到了边界,越南境内。他们的后代也被贬谪。

禇遂良是个耿直不怕死的忠良,太宗临死前的托孤之臣。在皇帝李治要废后的事情上,禇遂良一再劝谏皇帝,说王皇后没有错误,又是名门之女,不能随便废掉。即使如此,李治还是想废后,立武则天为皇后,禇遂良又冒死劝谏,把头磕得流血,说武则天以前侍奉过太宗,这事谁也知道,不能立她为后。把李治气得恼羞成怒,武则天也气得咬牙切齿。

以后李治还是没有听从这些忠臣的意见,终于立了武则天做皇后,李治死后,武则天一步登天,废了太子,自己当了皇帝。

在这个艰难的过程中,武则天做了15年皇帝,临死之前,回想前半生,她是后悔的。一代女皇,如果没有一定的胸襟,也成就不了事业。她想起了昔日的王皇后,萧淑妃,她想马上就要和她们见面去了,争宠半生,恩爱都已经逝去,这一切又有什么意义?为了皇位,杀死了自己的儿子,女儿,骨肉阴阳两隔,临死之前,她忽然觉得自己做的这一切,都没了意义。

武则天临死之前,取消了帝号,把江山还给了李家。她要求把自己埋在乾陵,以李治皇后的身份埋葬。作为女人,回顾往事,她有了愧疚,觉得自己杀人太多,所以她下了遗诏:王氏,萧氏,禇遂良,韩瑗这几个人的后人,都平反。

世人都说武则天武断专行,妖媚惑世,历史是后人写的,女人当权,毕竟和礼仪不符,封建社会三纲五常,是基本的社会规则,武则天打破了这个规则,女人不再为从,而是为主。这些做法,毕竟会引起编纂史书人的嫌恶。

武则天作为一个曾经的女皇,临死前给禇遂良平反,说明了她认识到了自己的错误,禇遂良是不是忠臣,武则天内心是门清的。

做人是需要信仰的,武则天尊重禇遂良,韩瑗这些忠臣,虽然他们冒死反对自己,但是坚持原则的人,对国家才是有用之才。武则天做了十几年皇帝,也喜欢重用狄仁杰等忠臣参与国家大事,虽然禇遂良反对自己,但是武则天尊重他的铮铮铁骨。

所以武则天临死前,要为他平反。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。