汉代的西域36国都到哪儿去了,现在还有存在的吗?

这玩笑有点大!所谓西域三十六国是指汉朝,新疆一带的西域诸国,其实际数量远远不止36个。这些国家,大的如乌孙、龟兹,人口近10万人,小的只有几千人,最小的单桓国,不到200人,规模也就相当于一个村寨。

西域诸国与中原文明的交流,自张骞出使西域开始,历经一千多年,慢慢并入中华文明的版图,成为中国历史的一部分。汉代西域36国与中原文明的融合,大致可以分为四个阶段,每个阶段都有一个代表性的人物。

汉武帝时期的文化经济交流和政治合作阶段这个时期最重要的代表人物就是张骞,可以说没有张骞就没有中华西域历史。有意思的是,张骞出使的目的地并不是西域36国,而是更西边的大月氏国。他带去的使命也不是经济和文化交流,而是军事联合,对付共同的敌人匈奴。

这是一次有心栽花花不开,无意插柳柳成荫的行程。张骞去的时候走的是北线,被匈奴人扣留了十年之久。回来的时候被迫走南线,以避开匈奴人的追杀,却收获了意外的成果——他掌握了西域36国的基本状况,绘制了地形图,并亲身体验了西域诸国的民风,为大汉与西域的交流,打下了坚实的基础。

此后,张骞再次出使西域,开辟了人类历史上最光辉夺目的“丝绸之路”,让中华文明的血脉,流入西域这片土地。

随着西域各国与西汉政权的关系日益密切,乌孙、龟兹、若羌、焉耆、车师、康居等国,成为西汉对抗匈奴的重要政治力量。著名的细君公主和解忧公主,就是带着这个政治目的,和亲乌孙的。

汉宣帝时期的附属国管理阶段当然,西汉和西域的关系也不都是鲜花和掌声,匈奴人也竭力拉拢和胁迫西域诸国,以对付西汉政府。这期间,杀戮、阴谋、背叛屡屡上演,但总的来说,西域诸国囿于实力弱小,不得不夹在汉匈之间左右摇摆。

随着匈奴被强悍的汉武帝打残,西域归汉的趋势越来越明显。神爵元年(公元前60年),汉宣帝下令,在乌垒城设置西域都护府,正式对西域实行管理,从此,西域各国成为大汉王朝的附属国。

郑吉成为第一任西域都护,代表西汉王朝,对西域各国行使管理权。西域都护府是有军队的,还拥有调动西域各国军队的权利。郑吉在任期间,多次平定各国之间的军事叛乱,及相互之间的攻伐,为我国西域安宁做出了巨大贡献。

汉末阶段的绝交阶段这个时期,新朝皇帝王莽,充当了不光彩的角色。西汉末年,随着国力的下降,汉帝国对西域的实际控制能力不断下滑,西域矛盾凸显。

王莽不能及时发现问题,又加上他狂妄的民族自大,对西域各国采取歧视政策,引起各国不满。而与此同时,匈奴的力量却有所抬头,于是西域各国又开始慢慢倒向匈奴。

新朝始建国五年,车师国杀害西域都护但钦后,最后一任都护李崇,由于军事行动的失误,导致各国集体叛乱,西域都护府被迫撤离。从此,西域各国与中原王朝彻底断绝关系。

汉明帝时期的西域回归阶段这个时期,有一个伟大的名字不能忘怀——班超!史学家《汉书》作者班固的弟弟。

东汉政权建立后,汉匈再次处于战争状态,西域各国的军事重要性再次凸显。班超就是在这个背景下,承担起了出使西域的使命。

班超在西域的经历,可以用提着脑袋工作来形容。说一个最具代表性的事:永平十六年,班超一行三十六人出使鄯善国。不巧,匈奴的使者在他们之前到了鄯善国,鄯善国王两边都不敢得罪,说话闪烁其词。

当班超侧面了解到情况后,带着三十六个人,乘夜袭杀匈奴一百多人的使团。一场恶杀后,匈奴人狼狈逃窜,把鄯善王吓得脸无血色,赶紧表态效忠大汉!

班超一辈子奋战在西域,直到年近七旬,方才回到长安。在他的努力下,东汉政权在西域,重新建立了政治秩序,西域重回中华文明。

此后的一千多年,西域与中原文明关系起起落落,直到清王朝,西域各国才作为中华文明的一部分,彻底并入中华版图。

汉代的西域36国都到哪儿去了,现在还有存在的吗?

随着历史的变迁,沧海都变成了桑田,汉代管辖之下的西域三十六国,自然也就不复存在。正所谓大浪淘沙,不知淘尽了多少沙子,但却可以数得清剩下的金子。

西域,一片充满神秘的土地,大国星罗棋布、小国林林总总,一城一地,一花一草,仿佛置身于世外的桃源。

我们习惯上把玉门关、阳关以西,葱岭(帕米尔高原)以东,天山南北的广大地区称为西域。而实际上,西域远比我们想像中要广袤、悠长的多。西汉时期,西域是指从玉门关、阳关以西,直至中亚、或更远的地方。远到难遇故人,远到绝望,远到只有念天地之悠悠,独怆然而涕下的孤独。

中原与西域联系密切,物资来往频繁,西域的玉石、马、骆驼,中原的铜器、丝绸等都是两地人民喜爱的珍品,因此贸易量很大。

秦汉以前,居住在甘肃河西走廊带的古老民族主要有塞种人、月氏人、乌孙人等,开始西迁于伊犁河一带。匈奴人崛起后,其势力不断向该地区扩张,塞种人被赶到了达罽宾(今克什米尔一带)、林循、捐毒(今帕米尔以北)一带;乌孙人则赶走月氏人,月氏人占领大夏人的地盘,最终乌孙人在匈奴人的帮助下占据伊犁河流域。从此这些民族开始定居于西域地区,并成为当地实力强大的民族。

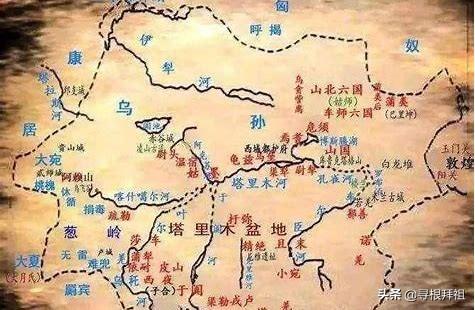

通往西域有两条道路。一是西出阳关,过戈壁、沙漠、大盐泽(今罗布泊),途经鄯善地区(今新疆若羌一带),沿昆仑山、阿尔金山、祁连山北麓西行到莎车,这是通往西域的南道;另一条道出玉门关,通过白龙堆(今新疆罗布泊以东至甘肃玉门关之间的戈壁滩),经过车师前王庭(今新疆吐鲁番西交河古城)及尉黎(今新疆巴音郭楞),沿天山南麓顺着河西行到疏勒(今新疆喀什)为北道。

西域三十六国特指的是葱岭以内的一些小国家。分布于南道的国家,有娡羌、鄯善、且末、小宛、精绝、戎卢、扜弥、渠勒、于阗、莎车等。在北道附近安居的国家,有疏勒、尉头、温宿、姑墨、龟兹、乌垒、渠黎、尉犁、焉耆、危须、山国、狐胡。南北道以西的地方,有皮山、乌秅、西夜、子合、薄犂、依耐、无雷及南兜。天山山后有姑师、劫国。

从疏勒河往西走,翻越葱岭,可到休循、捐毒、乌孙、大宛(今中亚费尔干纳盆地)、康居(今锡尔河流域)、奄蔡(今顿河上游)。从莎车翻越葱岭后,可到大月氏(今阿姆河上游地区)、安息(今伊朗)、大夏(今兴都库什山西北地区)、罽宾、身毒等国。

西域诸国多数为定居生活方式,居民从事农业、畜牧业为主,有城郭庐舍。一般而言,这些国家人口都比较少,多数有几千人到两三万,少则有几百人,因此一城一国和现象很普遍。龟兹做为其中最大的一个国家,也不过八万人上下。这些小国设置了简单的军事机构,服从国王领导,军队也是半耕半兵。

汉武帝时期,为统领西域三十六国而设置了使者、校尉,汉宣帝改置都护,到元帝时又添设了戍己校尉二人,屯田于车师前王庭(今吐鲁番东)。哀帝、平帝时,西域分裂为五十五个小国。王莽称帝后,与匈奴关系恶化,西域诸国断决与王莽的新朝来往,并投靠匈奴。然而匈奴对诸国横征暴敛、肆意欺榨,西域诸国不堪重负,东汉建立后,纷纷遣使来投,请求汉王朝再次统领各国。刘秀忙于稳定国内局势无暇顾及,西域各国自乱阵角,进入混战。首先鄯善兼并了小宛、精绝、戎卢、且末等国,于阗则占据了渠勒、皮山,车师国出借机吞并了一些小国。

建武二十二年(公元46年)匈奴因气候原因发生内斗,随后分裂为南北匈奴,南匈奴归汉,北匈奴盘踞漠北,并且还对西域发挥着影响力。汉章帝即位后,派班超镇抚西域,随着匈奴的衰落,以鄯善、于阗、车师等为主的西域各国再次依附汉朝。东汉末年到晋初,西域各国之间不断兼并,形成鄯善、车师等大国并成的局面。南北朝时,西域的局势再度变化,新崛起的高昌国相继击败、吞并西域诸个国家,建立起一个地跨新疆大部的强国,同时也标志着西域诸多小国并存的时代结束。如今的西域三十六国,只能在考古发掘中寻找它的历史遗迹了。

感谢朋友们的点赞、关注!欢迎发表不同看法!

汉代的西域36国都到哪儿去了,现在还有存在的吗?

甘肃玉门关和阳关以西地区被称为我国古代西域,但也有狭义和广义之说。狭义上西域指葱岭即今帕米尔高原以东的新疆广大地区,而广义上西域指通过今新疆所能到达的地区,包括亚洲中,西部等广阔地区。

西域三十六国狭义西域地区受高山盆地及沙丘影响,人们散布在绿州上。这里是中原与西方国家联系的必经之路,沿着绿洲形成了通道,通道上的居民通过贸易而繁华。通道就是“丝绸之路”。

据考证,公元前17世纪西域地区已出现基本的国家状态,到公元前5世纪,这些地区逐渐繁荣,到西汉时期,西域小国林立。天山北部一些小国受到匈奴侵略。汉武帝时开始对匈奴作战。为孤立匈奴,汉朝于公元前138年派张骞出使西域,张骞统计竟然经过了30多个国家,回来汇报整理,汉朝称之为西域36国,分别是:

(1)乌孙:今新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市、察布查尔锡伯县附近几县及现哈萨克斯坦部分。是当时乌孙国的属地,但绝大部分被沙俄侵占;

(2)龟兹:今新疆阿克苏地区库车县、拜城县一带;

(3)焉耆:今新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县;

(4)于阗:今新疆和田地区和田市一带;

(5)若羌:在今新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县东南、罗布泊西北一带;

(6)楼兰:在今新疆巴音郭楞蒙古自治州境内的罗布荒漠中,后改国名为鄯善(与现在的吐鲁番地区的鄯善县有别),现仅存楼兰遗址;

(7)且末:在今新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县西南,玄奘取经曾在此停留过;

(8)小宛:在今新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县东、车尔臣河南岸,为西域36国中最小的国。

(9)戎卢:在今新疆和田地区于田县南;

(10)纡弥:在今新疆和田地区策勒县东;

(11)渠勒:在今新疆和田地区策勒县南; (上述四国全部在今和田地区东部一带,均已被塔克拉玛干大沙漠淹没)

(12)皮山:今新疆和田地区皮山县东南的藏桂乡附近,尚有汉时皮山古城废墟;

(13)西夜:在今新疆和田地区皮山县西南;

(14)蒲犁:在今新疆喀什地区叶城县东一带;

(15)依耐:今新疆喀什地区英吉莎县东南;

(16)疏勒:今新疆喀什地区疏勒县和喀什市;

(17)莎车:今新疆喀什地区莎车县,后被于阗吞并;

(18)尉头:今新疆阿克苏地区乌什县和喀什地区巴楚县一带;

(19)温宿:今新疆阿克苏地区阿克苏市和温宿县一带;

(20)尉犁:今新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和尉犁县,后被焉耆吞并;

(21)姑墨:今新疆阿克苏地区拜城县一带;

(22)卑陆:今新疆昌吉回族自治州阜康市以北一带;

(23)乌贪訾:今新疆昌吉回族自治州玛纳斯县、昌吉市以北一带;

(24)卑陆后国:今新疆昌吉回族自治州阜康市以东一带;

(25)单桓:今新疆昌吉回族自治州玛纳斯县东北;

(26)蒲类:今新疆哈密地区巴里坤哈萨克自治县西北;

(27)蒲类后国:今新疆哈密地区巴里坤哈萨克自治县西北;

(28)西且弥:今新疆塔城地区乌苏市东南;

(29)东且弥:今新疆昌吉回族自治州昌吉市以西;

(30)劫国:今新疆昌吉回族自治州呼图壁县东北;

(31)狐胡:今新疆吐鲁番地区吐鲁番市以北;

(32)山国:今新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县东;

(33)车师前国:现新疆吐鲁番地区吐鲁番市交河故城;

(34)车师后国:现新疆乌鲁木齐市及附近地区;

(35)车师尉都国:今新疆吐鲁番地区吐鲁番市东南;

(36)车师后诚国,今新疆奇台县一带。

这36国人口共计不到30万,有几个小国仅1000多人,最小的单桓国才194人,但是这里的人种却很复杂,有雅利安人,白种人,吐火罗人。这些国家根据形势依附于汉朝,或者听命于匈奴。东汉后期各国之间不断兼并,到晋朝初形成鄯善,车师等几个大国并存的局面。南北朝时期,汉族,氐族,匈奴,鲜卑族建立了前凉,后凉,北凉,南凉,西凉,高昌等,这些国家先后统治了西域地区。

唐贞观14年(640年),唐太宗派大将侯君集灭亡高昌国,设立了军事和政治机构西州和安西都护府,至此,西域融,了华夏王朝疆域。

历史时刻录,每日一历史,分享历史时刻,品味历史时光,感谢您的观看,欢迎大家评论,动动手指点个赞呦!内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。