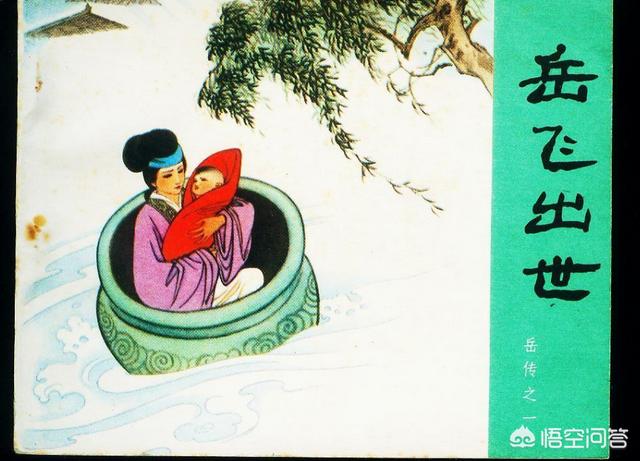

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

岳母抱着小岳飞坐到瓮中躲避洪水,瓮里有两个人为何不沉?洪水那么大瓮为何不破?

《宋史·岳飞传》记载:

“飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。未弥月,河决内黄,水暴至,母姚抱飞坐瓮中,冲涛及岸得免,人异之。”

岳飞出身的家庭很一般,只是普通的农户,在其出生时,有一只大鸟从房上飞过,于是给其取名岳飞。还没有满月的时候,在河南内黄附近,也就是岳飞家乡,黄河决口,岳飞的家被黄河水冲垮。

当时,情况紧急,水位暴涨,一旦被洪水冲跑,那么几乎必死无疑,岳家正好有一口大瓮。岳母急中生智,抱着小岳飞坐到了瓮中,洪水将他们冲到了岸边,得以幸免于难。

关于瓮这个东西,很早就有了,唐代武则天对付情场、劲敌王皇后和萧淑妃时,就把她们做成人彘,置放在酒瓮中。在1973年山东曹家泊出土一件宋代大瓮,口径52厘米,腹径85厘米,高90.6厘米。在2001年,邢台也出土了一件唐代巨型大瓮,口径62厘米,腹径1米,高1米。

瓮这种东西,一般是用于储水、存储粮食等用途,即便体积不小,可人坐进去,也是比较困难的。更何况岳母是抱着岳飞进去的,面对滔滔洪水,用一口大瓮逃命,实在令人难以想象。

那么为何大瓮不会沉入水底,且还完好无损?

不仅仅有缸,有旁人或者其他工具辅助

史书中只提到了大瓮和洪水,但并没有介绍太多,那岳母是如何进的大瓮?是有人告诉她的,还是她自己发现的?

如果瓮很大很高,是不是岳母自己跳进去的,还是有人帮她进去的,这些都是无法确定的。在波涛汹涌的洪水中,岳母抱着岳飞在瓮中,无法看到外面的情况,那么几乎就将性命交给了老天爷,笔者左思右想,总觉得有悖常理。

岳飞出生于1103年,岳飞除了母亲,父亲也还活着,这场洪水中,他的父亲岳和在哪?我们猜测,岳飞的父亲岳和也在当场,在洪水中,他在想方设法保护妻子和儿子。

或许岳和就在瓮的旁边,掌控着瓮的漂流方向,避免碰到石头或者尖锐的物体,所以岳飞母子才能平安靠岸。

岳和为人忠厚,重义气,虽说家庭条件很一般,还是用心栽培儿子,不仅让孩子学习认字写字,还鼓励孩子读书和学习武艺。岳飞曾跟射箭大师周侗学习射术,能左右开弓,这在岳飞之后的军旅生涯中,给了岳飞很大帮助。

《宋史》记载:

“父义之,曰:‘汝为时用,其徇国死义乎!’”

除此之外,岳和还鼓励儿子报效国家,为国尽忠,可见岳和的良苦用心。如此靠谱的父亲,面对恐怖的洪水,能放任妻子孩子不管吗?显而易见,岳母很可能不是一个人在保护岳飞, 还有父亲的帮助。

其次,一口大瓮,口小肚大,在水面上很难保持平衡,况且岳母还抱着孩子,那就是难上加难,在瓮的周围是不是还有其他东西辅助?

在宋朝,岳飞这种普通家庭,估计小船应该是没有的,但在当时羊皮筏子之类东西,很可能存在:

“以羊皮为囊,吹气实之浮于水。”

羊皮扎紧后可以吹气,不同于现代的气球,羊皮比较坚韧,不容易被戳破,用绳子捆绑起来,就可以做成渡河的小船。倘若在瓮的旁边,挂几个充满气的羊皮囊,瓮就不容易倾斜,还能阻挡一些尖锐的石头等外物,这样一来,便大大提高了岳飞母子的生存几率。

岳母机智勇敢,且运气极好

能培养出岳飞这种文武双全的儿子,岳飞父母可谓功不可没。之所以岳飞以平民身份入伍从军,也是在父母的鼓励下完成的。

北宋覆灭之后,河南大面积土地沦陷,而当时岳飞已经在军中任职,不得已之下,岳飞随着宋高宗南渡,将妻子母亲留在了原地。很多年后,岳母曾找人给岳飞送出口信,告知:

“为我语五郎,勉事圣天子,无以老媪为念也。”

岳母的深明大义,对岳飞影响很大。

眼看无边的洪水冲来,岳母为保证儿子安全,跳入了瓮中。当时岳飞尚未满月,一个不留神必定会死于非命,母爱的伟大众所周知,为了保护孩子,岳母一定会竭尽所能。

一方面这口瓮可能很大,足以在水面上平稳地漂浮,另一方面岳母对瓮的质量比较有信心,在我们后世人看来瓮很容易被砸破,而且宋朝还有个司马光砸缸的典故。

不过,宋朝的制造业很发达,瓮同样可以造得十分坚固,不容易被损坏。如果岳母真在瓮中漂流,那么运气则成了另一个重要因素,面对激流,岳飞母子很快被冲到了岸边,或许是上天保佑,岳飞母子命不该绝。

这个桥段可能是虚构的

史料记载:

“孝宗诏复飞官,以礼改葬,赐钱百万,求其后悉官之。建庙于鄂,号忠烈。淳熙六年,谥武穆。嘉定四年,追封鄂王。”

岳飞是南宋的民族英雄,也是我们后人的精神丰碑。对于岳飞这种英雄人物,史书中也会进行一定程度的修缮,以完善其英雄形象。

岳飞出生于1103年,想来岳飞自己一定是记不住这场洪水的,这场洪水可能是在岳飞父母的记忆中。但在史料中并没有提及1103年的洪水,只提及到了1108年邢州境内黄河决堤:

“二年秋,黄河决,陷没邢州钜鹿县。”

《宋史》是元朝丞相脱脱主持编纂的,年代久远,且很多岳飞史料已经被销毁,有些东西记载不清,也是可以理解的。

所以,我们推测,这场洪水很可能根本就不存在。

那么为何史书中还有这样的记载?但凡是帝王降世、改朝换代,不是出现奇光,就是出现奇异的天象。宋武帝刘裕出生时“神光照室尽明”,刘邦斩白蛇,成为赤帝之子,赵匡胤陈桥兵变出现两个太阳。

这些东西在后世看来都是忽悠人的,可在当世还是很有市场的。岳飞出生普通,但他是南宋的大英雄,那么史官就要从他身上找到一些亮点,曲折离奇的经历,会让英雄的形象更为饱满。

除此之外,古人都比较迷信,能在大洪水中死里逃生,也能说明了岳飞的非凡之处,这样一来,也就映衬了岳飞之后了巨大成就。

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

根据《宋史·岳飞传》的记载,岳飞刚出生的时候,有一只天鹅那么大的鸟在他家屋顶上鸣叫,于是岳飞的父亲就给他取名为“岳飞”。小岳飞还未满月,家乡就发大水,岳母姚氏抱着岳飞躲进一只瓮中,被河水冲到岸边保住了性命,乡亲们见到都大呼神奇。

“飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。未弥月,河决内黄,水暴至,母姚抱飞坐瓮中,冲涛及岸得免,人异之。”

那么洪水中的大缸(瓮)为何不沉也不破呢?我认为是机率问题。从考古发现来看,宋朝时期已经可以制作出大型的瓮,2001年邢台出土了一件唐代巨型大瓮,口径62厘米,腹径1米,高1米;1973年山东曹家泊出土一件宋代大瓮,口径52厘米,腹径85厘米,高90.6厘米。从尺寸上来看,岳母抱着尚未满月的岳飞是可以坐进瓮里去,只要她进行后在里面保持平衡,就有可能不“翻船”。

上图是一位大爷尝试用水缸做船,大家仔细看他水缸的高度也就在1米左右,大爷站在上面,水缸吃水三分之二,此时如果蹲下来保持平衡,水缸是完全可以漂浮在水上的,只是大爷站起来失去了重心才导致“翻船”。

大瓮虽然可以做船,但岳母躲洪水这件事未必是真的!从《宋史》记载的内容来看,岳母带着小岳飞躲进瓮中躲避洪水,既显示了岳母的沉着冷静,又体现出岳飞“似有神佑”的异能。但这件事我认为是假的,因为那一年岳飞的家乡并没有出现黄河决堤事件!

岳飞出生于汤阴县,史料记载的是内黄县发生了黄河决堤,所以可以分析出这次决堤的规模不小,已经波及到了两个县。但是这么大规模的洪水事件,在《宋史》里却没有记载。

《宋史·五行志·水》关于宋朝发生过黄河水患的记载是最详细的,但唯独没有岳飞出生那一年(1103年)内黄县决堤的记录。离那一年比较近的黄河水患记载有1099年和1107年的黄河水溢,以及1108年邢州境内黄河决堤,把钜鹿县给淹了:

“二年秋,黄河决,陷没邢州钜鹿县。”

相比之下,岳飞出生那年的决堤可是淹了两个县啊!从内黄县一直淹到了汤阴县,这一次决堤在《宋史》里却没能找到。

结语《宋史》是元末时期由丞相脱脱和阿鲁图先后主持修撰,当时共有几十名史官参与,里面的一些内容来自民间的收集,并未详细查证。

比如司马光砸缸这件事,最初是惠洪和尚听来的,然后将它写进了《冷斋夜话》里,后来《宋史》就将这一事件直接搬了进去,但司马光在哪里砸的缸,他救出来的是谁,这些都没有说明,因此这就是一个不完整的“故事”。

“岳母坐瓮”这一事件,虽然具备了完整的故事细节,可惜黄河决堤是非常重大的历史事件,只要这一事件被否定,整件事也基本上可以否定了。对此大家怎么看?欢迎在下方评论留言。

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

下面由我来为您做个详细的解答。

要解释这个问题,首先我必须要说明:岳母在发大水时,抱着还没有满月的岳飞,并不是坐到缸里面躲避洪水,而是坐到一个大瓮里面去,随波逐流。后来大水把这个大瓮冲到岸边,母子两人才得以幸免。《宋史·岳飞传》是这么说的:

飞生时,有大禽若鹄,飞鸣室上,因以为名。未弥月,河决内黄,水暴至,母姚抱飞坐瓮中,冲涛及岸得免,人异之。

我们现代人对缸和瓮不是太分得清楚,古人其实是分得清清楚楚的:瓮,形与缸,缩口。 缸,形与瓮,敞口。其主要区别就在于,一个是缩口,一个是敞口。

现在我们经常看到的敞口深腹大缸,直到明朝末年才普遍开始烧制,在此之前,古人都是烧制缩口的大陶瓮使用。因此出现过许多有关瓮的成语,比如:瓮中捉鳖,请君入瓮,瓮牖绳枢、瓮里醯鸡等等,而有关缸的成语却没有。

相比较于敞口的大缸,瓮一般是小口、大肚。古代的瓮虽然制作有大有小,但确实经考古发现过一些制作牢固、很大的瓮。例如,在印尼附近海域曾经打捞出晚唐时期的沉船,在沉船里面发现了有一米高,半米多宽的唐代大瓮,保存完好,没有破碎。又如,在山东胶州板桥镇的一个宋代古墓遗址内,发现过口径达一米的宋瓮残片。这些文物的出现,证明了古代的瓮,确实有一部分体积非常大。

古代由于没有我们现在这种完善的供水设施,专门制作一些超大型的瓮,可以用来收集雨水,便于平常使用。也有的把它用来腌制咸菜,储藏其他食物等。

我们耳熟能详的“司马光砸缸”的故事,其实司马光砸的也不是缸,而是一种大瓮。根据《宋史·司马光传》:

光生七岁,凛然如成人……群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。

司马光小时候跟小伙伴玩时,有一个小朋友调皮,不小心掉进了一口可能高达一米,小口大肚,盛满了水的大瓮里面,情形确实非常凶险。司马光小小年纪,临危不乱,“持石击瓮破之”。救了小伙伴一命。

当时如果小孩落入的是敞口的大缸,相比较缩口的瓮而言,应该更便于施救,可能就不需要把它砸坏。不过我们现在看到的所有的有关“司马光砸缸”的绘画、雕塑作品,都是敞口大水缸,这真是一个误会。

通过以上说明,我们就可以来看看究竟岳母带着小岳飞躲进瓮中逃生,她是怎么做到的?

1.人在瓮中而瓮不沉完全有可能。我们现在已经有出土的实物证据证明,在宋代制作的大陶瓮,高可达一米,宽可达半米,一个成年人躲进去应该没有问题。否则也不可能会有“请君入瓮”这个成语。

估计岳母抱着小岳飞有可能就是坐进这么大的瓮中逃生的。说不定她坐的那个陶瓮,比我们现在发现的出土文物还要大。

而岳母作为一个年轻的刚生了小孩的妇女,体重估计不会太重,而小岳飞还没有满月,两个人加起来重量估计不会超过120斤。120斤的重物放入那么大的一个瓮中,能够浮在水面上不沉下去是完全有可能的。

2.陶瓮激流中不破裂可能有两个原因。第一个原因就是上面讲到的,岳母乘坐的那个宋代烧制的陶瓮,制作工艺精良,质量过硬,比较扎实。在激流中飘荡,又恰巧没有与坚硬的巨石之类的物体发生强烈碰撞,所以能够保持完整。

二是在水中飘的时间估计不长。《宋史》中讲得很清楚“冲涛及岸得免”。估计是大水一下子冲过来,岳母无法躲避。急中生智,抱着小岳飞就跳进家中的一个大瓮中。而这个大瓮恰巧里面又空空如也,既没有盛水,也没有放置其他杂物。因此能够让岳母和幼儿容身。

估计这只大瓮在水中漂了一会儿,就被冲到附近的高地上。既然到了陆地,岳母也不可能老是躲在里面不出来,肯定就是赶快把小岳飞抱出来找地方安顿。由于在水中漂流的时间很短,距离不长,这只大水瓮就没有破裂。

从这个意义上讲,这个大水瓮就是岳飞和他母亲的诺亚方舟。风起于青萍之末,又有句话叫做蝴蝶效应。如果当时没有这个大水瓮,估计就没有后来大名鼎鼎的民族英雄岳飞,南宋的历史可能都会因此而改写。

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

可以肯定地说,这样的说法害人不浅。真发生洪水,若像岳母一样坐在缸中躲避洪水,除非发生奇迹,否则必将淹入洪水之中。

其实,坐缸中还不如爬在粗大干燥的浮木上,好歹在水中也相对平衡许多。但是,就算是粗大的水缸,且不说一个女人如何去移动它,又如何安全坐进去,而在水中只要稍微有一点晃动,便会发生侧翻,更何况是在洪水中。

如果,大家不信,可以去做做实验,不要说坐人,装点水也非常容易侧翻。

对此,可能有人会问,《宋史·岳飞传》中记载的:“未弥月,河决内黄,水暴至,母姚抱飞坐瓮中,冲涛及岸得免,人异之。”又如何解释。

正如孟子所言:“尽信书,则不如无书。”也就是说,关于“母姚抱飞坐瓮中”的说法,极有可能是元朝在编写《宋史·岳飞传》时,有人想当然地来个了“合理想象”。

那么,为何会说这可能只是个“合理想象”呢?

洪水发生时间不符合常理1103年3月24日(北宋崇宁二年二月十五),岳飞出生于河北西路相州汤阴县(今河南安阳汤阴县)的一个普通农家。

试想一下,岳飞“未弥月”(是指不满月)时,北方还处于初春乍寒的季节,说不定积雪都还没有完全消融呢,正是枯水的季节,而远未到丰水期,又哪里来的洪水呢?

父亲还在,为何是母亲抱着儿子逃生呢岳飞的父亲岳和,生于1086年,卒于1122年。也就是说,岳飞出生时他的父亲才只有17岁。同时,又因岳和是普通农家,一般都会在家务农,毕竟不是四处走动的商人。

所以,有父亲在的情况下,还是非常年轻的父亲,又没有从军或被抓丁,有必要将儿子交给妻子带着逃命吗?

除以上两点外,《宋史·岳飞传》中有关岳母的说法依旧还有不符合常理之处据《宋史·岳飞传》记载,1126年,两路金军攻破太原,并二次南下围困开封时,岳飞目睹宋人惨遭金人杀戮,非常愤恨,想要投军,又担忧“老母年迈”、妻儿弱小,在兵乱中遇难。但是,岳母姚氏深明大义,为勉励儿子“从戎报国”,还在岳飞的后背刺上了 “尽忠报国”四字。

1126年,虽然岳父已故,若按岳父的出生年龄推断岳母的年龄,当时岳母的年龄最多40岁。如果,按古代女子出嫁的年龄较小,加之古代妻子的年轻一般都要小于丈夫的习惯来推断,当时岳母的年龄很可能不到40岁,直到享年70岁才病故。

也就是说,当时的岳母还很年轻,又何来“老母年迈”之说呢。

“岳母刺字”之说存疑,很可能岳父对岳飞成长的帮助大于岳母虽然岳母刺字的故事脍炙人口、深入人心,但是宋人的笔记和野史对此却均无记载,就连岳飞的孙子岳珂所著的《金佗稡编》中也没有记录。

所以,有关“岳母刺字”的说法,也有可能是“合理想象”的结果。

不过,关于岳飞的成长,岳父的作用却是非常的大。岳飞出生后,岳父看到儿子聪明、乖巧,便特意为儿子请了老师教习经史、书法。虽说,儿子对文章和书法也很爱好,但对兵学却更感兴趣,并且在研读过程中,常常会有所领会。

所以,岳父非常支持儿子习武,并让他拜周同(小说中名为周侗)为师,学习骑射,并达到了左右开弓的水平。

周侗病逝后,岳飞又拜陈广为师,主学刀枪之法。

又因岳飞生有神力,不到20岁时,便能挽弓三百斤(宋斤)、开腰弩八石,“时人奇之”,武艺达到了“一县无敌”。

这时,岳父看到宋朝外患频发,于是慨然鼓励儿子报国从军,做个“为国尽忠、为国捐驱”的忠臣良将。同时,“岳母刺字”的故事又是岳飞为父守丧期间。因此,“岳母刺字”的故事很可能便是由此“演变”而来。

此外,根据岳父的家庭情况来看,岳母是否识字,还不好说,更何况“岳母刺字”呢。

所以,虽说史料中记载有“岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水”的说法,但无论从科学角度来看,还是从史料研究角度来看,都是不值得相信的。也因此,有人提出对历史的研究应持“批判、借鉴(继承)、负责”的态度。

图片来源网络

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

大家好,我是晨曦小荷,我来回答这个问题。

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

我们分析两种情况,一种是岳母确实有过带小岳飞躲避洪水的经历,一种是没有躲避洪水的经历。

说这是假托的故事,就是为了彰显岳飞的不同寻常,和岳母的智慧勇敢,那也无不可。意思就是说,没有躲避洪水的真事。这里我们就不详细讨论了。稍微驳斥一下,一些人的说法,说根据史书,在岳飞出生那年内黄没有黄河决堤的记载,那就有点可笑了,因为岳母带岳飞躲避洪水未必就是他出生那年,很小的时候都可以算,比如两岁前。

我们重点说下如果有这样的事实,该是如何情形?

记得马未都先生曾经说过,宋朝的时候还没有大口的缸,因此就质疑了司马光砸缸的故事,因此我们岳母采用的是瓮,什么是瓮呢?腹大口小的陶瓷容器。一般用来储藏粮食、酒等物资。如下图

岳母用的就是这种类似容器,不过是口更小的那种。所以大家想一下,这样的容器,在洪水中能保持不倒或者不倒扣吗?那一定非常难。绝对没有如下图这般舒适,而且下图明显是一口缸。

最有可能是结果就是如图下所示:

何况还带一个孩子,在波涛汹涌的洪水里,那平衡就更难保持了。黄河泅渡的古法:就是用羊皮筏子,这样就是使得浮力大增,泅渡顺畅。

联想岳母坐缸带岳飞躲避洪水的故事,我们能得到什么启发?在洪水里简易的筏子和门板之类的东西不可靠,我个人认为最可能有几种可能:

一、岳母把小岳飞放到大瓮里,然后用绳索固定在木筏或者门板之类的东西上,自己在木筏或者门板上,半泅渡水里,半依靠在筏子上。

二、岳母把岳飞绑放在筏子上,周边拴绑上了封口的大小瓮,增加浮力,自己泅渡攀附在筏子上。

三、岳母把岳飞系在自己身上,然后母子都在简易筏子上,周边用大小瓮绑上增加浮力。

不论哪种,都需要岳母有极高的智慧、勇气、力量(估计聪明、水性好、力量大、临危不乱),而这更真实可信,这才是应对洪水的正确方式,不是吗?正是这样的母亲才能生出、教育出岳飞这样的文武双全精忠报国的民族英雄。

一家之言,多有偏颇,原创不易,期待大家的完阅、关注、转发、评论,谢谢!想看作者更多的文章请点击@晨曦小荷

岳母抱着小岳飞坐到缸中躲避洪水,缸里有两个人为何不沉?洪水那么大缸为何不破?

说洪水来了岳母把两个孩子放在缸里为什么不沉缸还不破?

先说缸为什么不破?肯定的说过去的产品不偷工减料,货真价实!今非昔比。我溜汪在动迁处见到一个弃缸表面上看就是一口好缸连裂纹都没有。我也纳闷儿,咱东北这疙瘩喜欢渍酸菜为啥好好的缸不要了呢?闲着也是闲着我就仔细观察,结果发现了一处五亳米的孔儿,孔壁只有三亳米厚!

说岳阿姨在洪水来时为了不让孩子遇难把岳飞哥哥放在缸里获救,问咋没翻呢?首先,这口缸是广口矮壮型有相当大的浮力,加上小孩儿不乱挣扎随波逐流,洪水中石头都在底下没有互撞的机会,所以岳飞哥哥安然无恙。

要搁现在缸的质量和那么些杂物十个缸也碎了!就没有这千古的感人故事了……

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。