岳飞之死是岳飞不懂政治,还是赵构昏庸无道?

我对这两个提法是坚决反对的。先说第一个提法,现在网上有种说法,说岳飞不懂政治,甚至情商很低才导致自己被杀,其主要依据就是岳飞不忘二圣被俘,老想着“直捣黄龙”执意要把徽宗和钦宗接回来。二圣要是回来了,赵构还能做皇帝么?赵构以小人之心度君子之腹,才对岳飞痛下杀手。其实并不是这么回事。“迎二圣”是宋高宗赵构最先提出来的,在他的即位诏书中,有“同徯两宫之复”之语,即为“迎二圣”回来的意思。在孝悌之道盛行的宋代,赵构就是靠着这个政治口号,收拢民心的。作为赵构一手提拔起来的得力干将岳飞当然要积极响应一把手的号召,把这口号喊响,喊出水平来:立奇功,殄丑虏,复三关,迎二圣,使宋朝再振,中国晏安。他时过此,得勒金石,不胜快哉!——《广德军金沙寺壁题记》。岳飞也是想借“迎二圣”这个东风,实现他驱除金寇,恢复中原的爱国愿望。绍兴五年(1135)徽宗死在了金国,绍兴七年(1137)消息传到宋朝。二圣仅剩钦宗。狡猾的金国人传话给赵构,要把钦宗或钦宗之子送到北宋故都汴京,立为傀儡皇帝,与赵构朝廷形成南北宋对立。岳飞敏锐地洞察到新的形势,停止了这个口号。并觉察到了赵构心理上的变化,于是在他给赵构奏折中,或任何场合,再也没有提到“二圣”这个词,而是把“二圣”改为“天眷”,即“陛下的亲戚”,只尊赵构为“圣”,表明自己对赵构的忠心。这在当时,岳飞的政治觉悟或者是情商,已经超过别人一大截了。如果分析一下当时的形势,赵构是不怕“二圣”回来的,他怕的是,“二圣”被金国放到中原立为傀儡皇帝,和南宋对立,来个父子或兄弟之间的相互残杀,他岂不是要背上个不孝的千古骂名。就是退一万步说,即使“二圣”真的回来了,难道赵构就当不成皇帝了吗?当然不可能。不说徽宗回来时已然是一付棺材了。即使是钦宗回来,赵构还是可以稳稳当当地当皇帝的。钦宗只做了一年半皇帝就当了俘虏,他那一朝的大臣全跟着他被掳金国,南宋朝廷文武全是赵构一手任命提拔的,钦宗回来也是光杆司令一个,他也不可能去跟赵构抢皇位的。

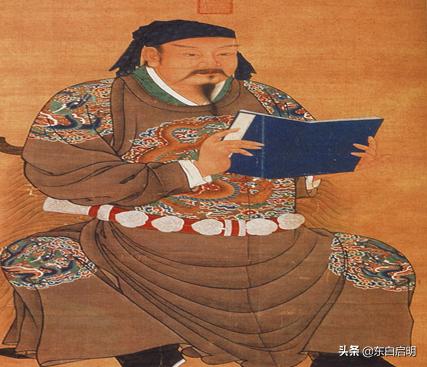

再说第二个说法,赵构其实并不傻。赵构天性聪明,知识渊博,记忆力很强,他每日能读诵书籍千余言,博闻强记,被封为康王。赵构对书画也颇有研究,尤其善真、行、草书,笔法洒脱婉丽。赵构为什么要杀岳飞,其实是他看清了当时的形势,在绍兴四年到绍兴十二年间,南宋的军队总数大概在30万人左右,具有较强战斗力的,也就是岳飞、韩世忠、刘锜等人的部队。金国军队的总数,与南宋大致相同,也在30万人左右,不过金军拥有当时令人恐怖的重甲骑兵。虽然双方兵力基本相同,但宋军存在一个致命的缺点,那就是虽然岳飞、韩世忠等人的军队骁勇善战,但他们不相统属,各自为战,很难协调一致行动。再看金军却不存在这个问题,当时的金军统帅完颜兀术统领各路军队,可以随时集中优势兵力,对宋军进行各个击破。反观宋军是以步兵为主的,在野战时处于明显的劣势。另外有一部分宋军属于临时招募,战斗力极差,所以只能倚靠岳飞等人的精兵强将。第二,打仗就是打后勤,谁钱多谁胜算就大,当时宋朝南迁后,领土大幅缩水,加上战火不断,所以只能依靠淮浙、广、江南的财力支撑,收入“才平时五分之一”,用有限的财力去支撑这场战争,对于南宋来说,十分艰难。金国则不存在这样的问题,他们一方面占据汉地,另一方面以掠夺为生,经济强过南宋。第三当时的军事形势对南宋不利。岳飞虽然取得了多场大捷,但此时的形势也朝着不利的方向发展。岳家军恢复了许多领土,这直接导致兵力分散。再加上接连几场恶战,岳家军损失严重。另外整体战场局势也十分不妙,岳飞的友邻部队纷纷撤兵,岳家军成为北伐的孤军。当时的形势对岳飞来说,已经非常困难,凭借自己手中的几万人是无法恢复中原的。此时岳飞接到了宋高宗的命令,“择利进退,全军为上”。也就是说宋高宗没有明确让岳飞撤兵,而是让他根据战场形势判断,以保全军队为上策。无奈之下,岳飞只得撤军。与此同时,宋金暗通款曲,开始了第二次和议,金国在给秦桧的密信中,提出议和条件:“必杀飞,始可和”。

开始,赵构还是不舍得杀岳飞的,并且还拒绝了岳飞多次辞官归隐的请求,依然让他把握重兵。宋金议和陷入僵局。绍兴十一年(1141),金兀术再度南侵。当岳飞迎敌时,金军闻风北撤。金军虽退,但赵构求和的决心已下,不久岳飞与韩世忠及张俊三大将同时被解兵权;随后赵构再次拒绝岳飞的辞官请求,却又授意秦桧党羽弹劾岳飞;八月,岳飞被罢官;十月,岳飞下狱,顿时,宋金议和打开了大门,一路通畅,一气呵成:十一月,和约书面协议签定,十二月,岳飞赐死。第二年,即绍兴十二年(1142)三月,和约所有手续完成,南宋对金称臣纳贡,割地赔款,宋朝皇帝赵构,自称“臣构”,接受金帝册封为“江南”之帝。史称《绍兴和议》。和议达成,岳飞已死,战争中收回的河南与淮河以北土地旋即又失。宋金之间迎来了20年的和平时光,赵构坐稳龙椅,秦桧大权独揽。

岳飞之死是岳飞不懂政治,还是赵构昏庸无道?

“十年之力,废于一旦”!抗金英雄岳飞在即将北伐成功时,却一天之内收到十二到回师金令,最后冤死狱中。

绍兴十年(1140年)五月,发动政变掌权的完颜兀术废除对宋和议,亲统大军,从同州(陕西大荔县)攻陕西。五月下旬,金军兵临顺昌(今安徽阜阳)城下,顺昌告急。赵构原不同意岳飞出兵,后恐顺昌有失,便命岳飞发兵救援。

然而就在岳飞取得堰城大捷时,秦桧串通张俊、杨沂中上疏赵构,令岳飞班师回朝。当时岳家军已经抵达朱仙镇,完颜兀术逃出开封,就在此时,岳飞却在一天之内接到十二到班师的金令,不得不放弃北伐。

是什么原因导师岳飞在北伐途中,即将取得成功而被令返师回朝,最后冤死狱中。

君臣离心宋高宗在逃难时曾受过惊吓,丧失了生育能力,所以无后,而岳飞却经常在高宗面前提册立太子的事情。

绍兴七年(1137年)九月、十月间,岳飞得到金国要放回钦宗的太子赵谌的消息对此表示担忧,在面见赵构时提议立其养子赵瑗(即后来的宋孝宗)为皇储,以示高宗之正统,此事引起赵构对岳飞的不满。

秦桧陷害绍兴十一年(1141年),金国经过多年对宋廷开战,然始终没有消灭掉宋朝,此时国力损耗严重,于是打算和宋廷议和,完颜兀术给秦桧写信:“必杀岳飞,而后和谈可成。”然后秦桧指使张俊利用岳家军内部矛盾,威逼利诱都统制王贵、副统制王俊先出面首告张宪“谋反”,继而牵连岳飞,最后岳父冤死于狱中。

岳飞的死有自己的原因,作为武将,不该过多的插手皇家立储之事。他的死是秦桧一手造成,但也得到了宋高宗的默许,说明赵构也不算一位明君。

岳飞之死是岳飞不懂政治,还是赵构昏庸无道?

💐💐赵构昏庸无能自毁长城.岳飞精忠报国被害千古奇冤;秦桧投敌卖国残害忠良.汉族文化尽乎断接!

💐💐题主的问题明显带有贬低民族英雄.为秦贼脱罪的嫌疑。其存心不良司马昭之心路人皆知也!

💐💐北宋未年,徽钦二帝昏庸无能,奸臣贼子鱼肉百姓祸乱朝政,金国得以乘机入侵。“靖康之变”,徽钦二帝被掳,王室朝臣女眷尽数被掠。赵构趁机称帝号南宋高宗。赵构被金人吓破了胆,一味苟延残喘偏安偷生。一不念靖康之耻国仇家恨抛脑后;二无心抗敌只求偏安执意议和;三重用双料奸贼秦桧祸乱江山!国恨家仇让位于自掌皇权为昏;只求偏安不求复国为其庸;重用秦桧祸乱江山为不明;杀害岳飞自毁长城为愚蠢!历史评价只能用【昏庸】二字才恰如其分。

💐💐民族英雄岳飞无论正史野史或敌人民间均公认其一心抗金.精忠报国。【撼山易,撼岳家军难!】就是敌人对岳飞最佳的感叹。岳飞一身正气坚决抗击金国侵略,显然不能迎合赵构只图偏安一心议和的“政治”。迎回二帝收复失土直捣黄龙虽为激励三军的口号,却也触动赵构称帝之私情,如果说这为岳飞不懂政治倒也有情可原!岳飞的政治理想很明白,无非是打败金国收复河山。一首《满江红》慷慨激昂“待从头.收拾旧河山.朝天阙!”。立太子之事,岳飞虽犯武将之忌,赵构可听可不听也。犯不上为此杀岳飞吧!真正的内幕:金国假秦桧鼓动赵构扫清南下障碍才是实情。

💐💐秦桧为什么会千年长跪难起.谢罪中华民族,一个最充足的理由就是:【国家需要忠良精忠报国;需要惩罚奸贼警醒后人】。南宋的历史因赵构昏庸无能而衰败.因任秦桧祸国乱政而坠落;因君昏臣奸自毁长城残害忠良岳飞而误国!天日昭昭,历史功罪人民自有评说;精忠报国民族英雄岳飞千秋英名永在!忠告那些为秦贼招魂纳幡的人不要逆历史潮流而出,不要惹怒了大多数正直的中国人民!否则,下场是可悲的!人民心中有杆秤啊!

岳飞之死是岳飞不懂政治,还是赵构昏庸无道?

迎回二圣是岳飞早期的想法,在岳飞后期的奏对和表现中,已不见此主张。岳飞又不是傻子,金人谋立傀儡或者搞乱南宋小朝廷的阴谋不会有人看不出。在岳飞案的最终的审定过程中,亦不见此说法。所以以此来论述岳飞政治不成熟,是不成立的。

但岳飞确有政治不成熟的一面,甚至是任性,是表现在其它地方。

以下来自《宋史》:

绍兴六年,飞改武胜、定国军节度使。(虽然节度使在宋朝不具有唐代节度使的诸多实权,但名头亦多敏感,为后来的议立太子,佣兵逗留之祸埋下伏笔。时年岳飞三十岁,莫须有罪名中有此一条诬告岳飞曾说过"己与太祖皆三十岁建节")

绍兴七年,拜太尉...(帝)以王德、丽琼兵隶飞...飞方图大举,会秦桧主和,遂不以德、琼兵隶飞...即日上章乞解兵柄,终服丧,以张宪摄军事...帝累召趣(促)飞还职,飞立辞,诏幕属造庐以死请,凡六日,飞趋朝待罪,帝尉遣之...(兵权私授张宪,无视诏命,不给赵构面子)

绍兴八年,秋,招赴行在,命诣资善堂见皇太子。飞退而喜曰:“社稷得人矣,中兴基业,其在是乎?”(什么意思?赵构不是适合中兴的人吗?)

(此事在《建炎以来系年要录》中的记载是:飞密奏请正建国公皇子之位,人无知者...上谕曰:“卿言虽忠,然握重兵于外,此事非卿所当预也。”飞色落而退...上曰:“飞意似不悦,卿自以意开谕之。” - 岳飞以领军大将身份议立太子,本是大忌。连同样主张立赵昚当太子的赵鼎毫不客气地痛批岳飞:没想到他竟这样不守本分。赵构知道岳飞政治不成熟的特点,开门见山的告诉了岳飞你手握重兵,不可行议立太子之事。岳飞竟然还不开心了。宋代本就害怕大将掌握兵权,天天被金人吓得瑟瑟发抖的赵构,不忌讳岳飞才怪。当然这个时候可能没表现出来,依然需要依仗岳飞抗金,以保证南宋小朝廷的正统性。)

同年,飞言:“金人不可信,和好不可待,相臣某国不臧,恐贻后世讥。”桧衔之。(宋朝文人治国,岳飞得罪了秦桧)

绍兴十年春,张俊遣王德援刘琦,诣岳飞军谕指班师,飞不听。(看到这里整个人都方了,可以抗旨不尊的吗?岳飞可是手上有十几万部队的节度使啊)

绍兴十年,一日奉十二金字牌,飞愤惋泣下,东向再拜曰:“十年之力,废于一旦。”(常规来讲,口谕一道,圣旨一道即可召回,为何赵构秦桧一日连发十二金字牌?还不是岳飞已经有了前科)

绍兴十一年,兀术、韩常与龙虎大王疾驱至庐。帝趣(促)飞应援,凡十七札。(为了让岳飞援助张俊,刘琦,赵构发了十七道圣旨给岳飞领兵出发,岳飞有所应对。但一直到柘皋之战结束,一个多月的时间,距柘皋不远的岳飞始终没有到达战场。岳飞孙子岳珂录载的高宗给岳飞的手诏,记录的清清楚楚)

最终,大理寺以以上罪行论岳飞当斩,赵构诏命赐死。

对秦桧提出莫须有的指责可能是其指令万俟卨诬陷岳飞曾说过"己与太祖皆三十岁建节";以及挑拨岳飞旧将诬陷岳飞让其子岳云给张宪书信让其虚报军情,使当时失去军权的岳飞重新掌兵一事。因此事不明,秦桧回复韩世忠说莫须有。

最终,岳飞因受诏不救淮西等罪赐死狱中。

从赵构的手段和对秦桧及诸多领兵武将的控制力来看,其是政治军事策略的问题,似乎不存在昏庸无能一事。岳飞之死,实存在其政治不成熟的一面导致。

岳飞之死是岳飞不懂政治,还是赵构昏庸无道?

本人不赞同前一个问题,君让臣死,臣不得不死!

后面的问题我是比较赞同的。

第一岳飞不是不懂政治,只是在他心中收复疆土,迎回二圣无比的重要。他自然知道身为武将的利害,他知道自己主战会有很多文官的反对,也会触及到赵构的利益!

可以说岳飞是为朝廷鞠躬尽瘁,死而后已!

第二赵构确实昏庸无道。

一直都怕自己的皇位被人夺走。

怕岳飞位高权重,像赵匡胤一样黄袍加身。但是赵构这家伙脑子搭错了线,岳飞是不可能造反的,真要反,就不会回京,也不会给赵构杀他的机会。

岳飞要迎回二圣是彻底触碰到了岳飞的底线,把两位先帝迎回来了,那皇位就没自己的什么事了。

赵构心里就记下了这笔账!介于岳飞战功赫赫,况且也有一些人主战,迎回二圣!赵构暂时找不到理由动手!

不管是北宋还是南宋,文重武轻比较严重,更加让赵构忌惮岳飞的岳家军了,况且民间更加崇敬岳飞。据说是当时还修了岳飞庙,这就彻底惹怒赵构!

再加上秦桧火上浇油,赵构就更加觉得自己没有皇帝的尊严了,最终还是选择了对岳飞下手。

岳飞之死不在于他不懂政治,而在于岳家军的称号,民间对他的支持呼声高。奸臣当道,皇帝昏庸。

岳飞之死是岳飞不懂政治,还是赵构昏庸无道?

岳飞背刺“精忠报国”四字,一心为国。但是,那个时候的宋朝各方面由于各种原因却无心北伐,最终使得一代名将陨落,可以说是宋朝之殇。

宋高宗:为了自身的皇位不愿北伐宋高宗这个皇位的来真的不容易,可以说他是经过了九死一生才坐稳了这把交椅,所以宋高宗对自己的皇帝职位视若生命,重要到宁愿亲爹亲哥在北国屈辱致死,也不远屈尊皇帝身份去换至亲至孝之名。

所以皇位的合法性一直是宋高宗严厉的软肋,谁不让皇帝好过,那皇帝也就不会让你舒服了,而天真的岳飞,以为迎回二圣收付失地,是在帮宋高宗排忧解难赢得好名声,殊不不知他却握住了宋高宗得到命门,如此一来,不把岳飞弄下去,宋高宗这个皇位就一天都做的不舒服。

文臣:不想看到武将上位当时整个南宋朝廷,除了岳飞天天喊着北伐北伐,其他的大臣们都已经看懂了皇帝的用意,武将在两宋时期本来就不受文官们的待见,而南宋朝廷又不得不重用岳飞等一干武将,如此一来以岳飞为首的武将们就成了文官们的眼中钉肉中刺。

聪明一点的武将,像韩世忠、张俊等早早地就选择了功成身退,而岳飞这个铁憨憨真的是不达目的誓不罢休,但是他却没有想过,北伐如果成功了,那岳飞自然就有了不世之功,你让皇帝怎么办,让满朝文官们怎么办,让大宋重文抑武的祖训怎么办?

武将:不想被岳飞打脸正所谓同行是冤家,自古都是枪打出头鸟,当年大家一起打金军的时候,那是因为有国仇家恨这个遮羞布,所以大家才能同仇敌忾。

可是当社会趋于平稳,大家都准备功成身退的时候,岳飞还在那里叫喊着要北伐、要迎回二圣、要光复中原,你让这些已经退居的武将们脸往哪放?

百姓:想安居乐业,不想打仗中国的南方地区,因为地缘的关系使得从古就少有战乱,从西晋衣冠南都开始,一直到北宋的百年间,大批北方移民已经将南方开发成了富庶的地区,而靖康之变主要发生在中国北方地区,所以对于江南地区的人民来说,感受并不是很深刻,生产生活依然有序的进行着。

靖康之难金军南下,使得大宋朝廷缺兵少粮还没钱,以至于皇帝过年只能给大臣发欠条,在这种条件下,岳飞北伐的钱只能从广大的江南百姓们身上索取,但是在将南北行的严重,北伐对他们来说一点好处都没有,如果北伐成功了,朝廷自然是要回到中原的,南方就又变成了东南一隅;如果北伐不成功,这钱可就白花了。

所以在南宋百姓的眼中,北伐对自己来说一点好处都没有,唯一的好处就是给岳飞涨了好名声而已,却不知唇亡齿寒的千古大道理。

综上所述,岳飞虽有报国之心,但却由于南宋整个国家的大部分人都不愿意北伐,以致于忠臣被陷害。可笑的是,唯有岳飞一死,南宋君臣百姓才能和谐有序地苟延残喘。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。