官渡之战的官渡是现在的什么地方?这一战对后世产生了什么影响?

官渡,是曹操精心选择的决战地点。

正如荀彧所言,选择在官渡决战,曹军“扼其(袁绍)喉使其不得进”,为后续施展奇谋,一举取胜打下了基础。

官渡究竟在哪里?为什么说在这里能够“扼其喉”呢?

曹操对决战战场的选择随着袁术、吕布的败亡,能与曹操争夺北方统治权的,唯有袁绍了。

当时,袁绍与曹操,以黄河为界。

黄河,自然是袁曹之间的天然屏障。

然而,曹操意识到:依托黄河与袁绍相持,对自己是不利的。

首先,黄河渡口较多,曹军如果要分兵把口,势必分散,一旦袁绍军突破任何一个渡口,大军南渡,曹军就完蛋了。

同时,即便曹军能够依托黄河阻击袁绍,也是会完蛋的。

依托黄河阻击袁绍,不可能大举歼灭敌军有生力量,最多只是陷入战略相持。

从物资力量来说,由于连年战乱,兖州、豫州受到破坏很严重,曹军粮草等物资比较紧张,没有长期相持下去的资本。

从地缘的角度来说,已经统一河北的袁绍,基本没有后顾之忧,而地处四战之地的曹操,如不能尽快结束相持,后方将可能面临巨大威胁。

何况,如果袁绍渡黄河受阻,不能速胜,很可能转而采取田丰的建议:大军驻黎阳,牵制曹军主力,然而分兵骚扰曹操边境,使曹操不得安宁,“不及二年,可坐克矣”,曹操的麻烦就更大了。

显然,黄河天险,只能作为前沿防线,而不适合作为主要防线。

以曹操的实力,当时在黄河以北决战显然是不现实的,依托黄河决战也不好,那当然只有在黄河以南寻找一个合适的决战地点了。

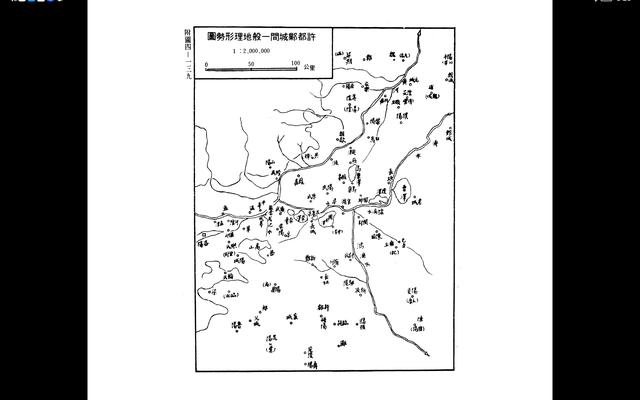

官渡:喇叭口官渡,在今河南中牟县内。

打开今天的地图,很多朋友可能会纳闷:这个地方有什么奇特的,袁绍又何必乖乖听你曹操的话,来官渡与你决战呢?

官渡前有官渡水,为其天然障碍。

东面,是官渡水与阴沟汇合处,该处流缓河宽,积淤数尺,水草茂密,无论是船行还是徒涉都不便。

西南,是圃田泽,该泽今天已经消失了。

圃田泽“西限长城,东极官渡,北佩渠水,东西四十许里,南北二百许里”,“上下二十四铺”,浦水盛大时,溢流北注。

官渡水与阴沟汇合处,与圃田泽,构成了两大障碍地。

因此,当时的官渡,就是两大障碍地带之间的口子。

因此,官渡,也就是袁绍南下途中,东西数百里之间唯一可通过的宽约数十里的喇叭口。

曹操既不能阻敌于黄河以北,当然只能选择在这个喇叭口了。

曹操精心经营的决战地当然,官渡毕竟不是长江这样难以逾越的天险,也不是潼关这样“一夫当关,万夫莫开”的地形,要想成为理想的决战地点,还需要精心打磨一番。

为此,曹操进行了精心的准备。

1、修筑野战防御工事。

官渡无山险可恃,无坚城可依,是多沙丘的平原之地。

因此,要成功阻击袁绍,就需要提前修筑足够的野战工事。

曹操在官渡水南岸,修筑了防御工事,尤其是修建了中牟台。

中牟台是一个高台,由于其规模和坚固程度,后来被称为官渡城。曹军后来能抵御袁绍的地道进攻和土山进攻,多赖此台。

2、战前演习。

199年十二月、200年一月,曹操两次亲率主力抵达官渡,既督促野战工事的修筑,又让部队提前熟悉战场情况。

3、外部战场的全面考察。

官渡,是阻敌之地。然而,在官渡单纯实施防御作战,是不可能取胜的。

要真正击败袁绍,就必须找到袁绍的命门所在。

所谓命门,当然是在袁绍军漫长的补给线上。

曹操为此对各地地形进行了实地考察,199年八月,他甚至一度渡过黄河,进入敌占区,到袁绍南下大军的基地黎阳进行了考察!

此时,曹操还不知道后来的官渡之战会如何发展,但他已经为胜利做好了准备!

胜利:偶然中的必然官渡之战的过程,大家都烂熟于心了,不多赘述。

然而,值得注意的,反而是几处细节。

1、扼其喉使其不得进。

袁绍也是“破铁桶”的高手。不久前,他刚刚攻破了“楼橹千万”,企图以高台死守的公孙瓒。

因此,袁绍不采纳沮授袭击许昌,决心正面突破,是有底气的。

交战中,袁绍确实展现出了极其丰富的“破铁桶”手段。

他修筑高橹,盖土山,在上面射曹军。

后又挖掘地道。

不难发现,袁绍在官渡之战的进攻战术,与诸葛亮攻陈仓居然一模一样。

可以说,曹操将野战防御,变成了守城战,足见其准备之足。

2、偷袭乌巢的关键。

得到许攸的消息,曹操奔袭乌巢,一举取胜。

奔袭乌巢,有一细节:“间道疾进”。

曹军是当晚得到消息,立即调集5000精锐,立刻发兵,夜间走小路,迅速抵达乌巢!

显然,曹操及其将领们,对地形已经极为了解了,即使是夜间,也能走小路,迅速逼近乌巢!

人们说,如果没有许攸的情报,曹操就不能袭击乌巢。

确实,曹操是幸运的,但是,曹操之所以成为幸运儿,更在于他是一个已经为幸运做好了一切准备的人!

官渡之战的影响至于官渡之战的历史影响,不必过于拔高。

就当时而言,曹操消灭了袁绍的战略进攻力量,为后来统一北方创造了条件。

可是,如果说对后来的历史有多大影响,那就不一定了。

官渡之战,曹公若败,袁绍一样能统一北方。

袁绍统一了北方,估计大汉依然还是要被改朝换代的。

从袁绍治理河北的情况看,袁绍治理的能力,不在曹公之下,他治理北方,效果不见得比曹公差多少。

因此,官渡之战,是军阀之间的争斗,对后世百姓而言,没有什么特别的影响。

没有多大影响就没有多大影响呗,何必非要给他“赋予意义”呢?

不过,此战中,曹操所展现的谋略、智慧,就已是其留给后人的精神财富了。

有这样的影响,难道还不够吗?

官渡之战的官渡是现在的什么地方?这一战对后世产生了什么影响?

官渡之战是三国形成时期的第一场大战役,他的形成是由于北方军阀争夺中原的控制权而引发的,在公元189年董卓作乱的时候,中原及北方还有十几个军阀,等到官渡之战前,中原及北方只有袁绍和曹操两大军阀,战争就是如此,不打到最后一个,是不会罢休的。

先看看官渡之战前十年的天下形势,公元190年,函谷关以东的地方政府组成联军共同对抗董卓,分别有:

勃海太守袁绍、后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、广陵太守张超、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、奋武将军曹操,除此之外,还有没有参与讨伐董卓的势力,比如徐州牧陶谦,幽州牧刘虞,前将军公孙瓒。

公元190年天下形势

除了北方之外,还有凉州的马腾、韩遂势力,益州的刘焉,荆州的刘表等势力的存在,整个天下在朝廷陷入混乱之后,地方上也乱成一团,彼此争夺地盘,各自为战,这种形势在随后十年中,由于彼此争斗,一些势力被吞并,一些势力逐渐壮大,比如袁绍取代了韩馥的冀州牧,并逼死了韩馥,公孙瓒打败并杀死了刘虞,然后公孙瓒又被袁绍所击败,袁绍统一了河北四州。

再看中原地区,兖州刺史刘岱与济北相鲍信在与黄巾军的战斗中阵亡,河内太守王匡被曹操联合胡母班的亲属攻杀,陈留太守张邈和广陵太守张超以及陈宫、吕布等人因为反叛曹操,被曹操击杀,兖州及徐州、豫州都落下曹操之手,此外,曹操还迎立汉献帝到许都,成为东汉末年挟天子以令诸侯的最强势力之一。

东汉末年军阀割据

当北方和中原地区只剩下曹操与袁绍的时候,两人之间的战斗就不可避免,事实上,官渡之战是曹操率先发起的,起因就是:吕布被曹操围攻在下邳时向河内太守张扬求援,张扬准备出兵救援吕布,结果被部下杨丑所杀,杨丑准备投靠曹操,结果又被眭固所杀,眭固想投靠袁绍,结果又被曹操所杀,随后曹操就吞并张扬的河内郡。

河内郡属于司隶州管辖,但地理位置非常重要,大部分地盘在黄河以北,河内郡北部与袁绍的并州和冀州交界,曹操夺取了这里,等于是把势力延伸到袁绍的边上,而且曹操夺取河内郡是第一次把势力伸到了黄河以北,而在此之前,袁绍与曹操的势力分布是大致以黄河为分界线的,所以袁绍坐不住了,打败公孙瓒没多久,就开始对曹操用兵。

河内郡

其实,自从曹操拿下河内郡,就已经知道他与袁绍之间的战争不可避免,就已经在准备战争了,而官渡之战表面上是袁绍发起的,实际上却是曹操引发的,曹操在当时的实力并不亚于袁绍,袁绍有并州、幽州、冀州和青州,曹操有兖州、徐州、豫州、司隶州,袁绍有十几万军队,其实曹操的军队数量也不会比袁绍少,曹操在192年就收复了百万青州黄巾军,其战斗部队就有30万,从中随便抽个三分之一也有十万人。

但是,曹操用于前线的作战部队数量显然不如袁绍军队,袁绍在官渡之战投入了10万步兵和1万骑兵,曹操投入的军队不过三四万人,因为袁绍的在前线的军事实力远远强于曹操,所以袁绍在官渡之战一直保持着进攻姿势,尽管在开战不久就被曹军斩杀了颜良、文丑两员大将,但并不影响袁军的进攻,袁绍的大军推进到了黄河南岸的官渡,两军在官渡对峙,所以这一战叫官渡之战。

官渡之战前的形势图

官渡这个地方在今天河南省的中牟县,北靠黄河,南边100公里就是汉献帝所在的许都,东边180公里就是东汉旧都洛阳,官渡除了有黄河天险之外,境内还有济水,南边还有楚汉对峙时的鸿沟,也是许都北边最后一道屏障,官渡一旦被袁绍攻破,大军随时兵临许都,所以官渡对于曹操来说,无法再后退一步,对于袁绍来说,只要攻破了官渡,夺取中原指日可待。

官渡之战对于双方来说,都是决定北方霸权的一战,谁胜利了,将会夺得北方和中原的霸权,谁失败了,将会退出历史的舞台,在当时东汉末年的乱世来说,官渡之战也影响着当前汉末的局势,在天下局势尚未完全明朗之前,官渡之战的胜利者将有希望统一天下,因为在当时,没有任何一家的势力能与曹操或者袁绍相对抗,也没有任何人会认为当时的天下会成为后来的三国。

官渡之战部署图

官渡之战的这一年,江东孙策被刺身亡,他的弟弟孙权继承江东六郡,当时有一个叫鲁肃的年轻人给年轻的孙权提出一个著名的榻上对战略,告知孙权应该与官渡之战的胜利者以及荆州的刘表形成三国鼎立的局面,这是东汉末年第一个提出三国鼎立概念的人,这就是鲁肃。

但是,大部分人认为官渡之战的胜利者将会统一中国,因为袁绍和曹操当时各占据了四个州,如果谁能击败另一方,并夺取对方的势力,将会占据天下十三州的八个州,成为东汉末年的超级势力,一家独大,这种势力统一当时的天下是没有异议的。

曹操与袁绍

所以官渡之战对后世的影响就是:官渡之战的胜利者有可能会统一整个华夏。当然这只是有可能,因为形势的发展谁也无法准确预见,而在当时,绝大多数人甚至认为袁绍会取胜,这包括曹操手下大批的官员,曹操在官渡之战胜利后发现了自己手下很多人写信给袁绍表忠心,但就说明了当时的人心是倾向于认为袁绍会取胜,但事实的发展却是曹操胜利了。

曹操在官渡的胜利得益于正确的指挥,合理地用人,成功的谋略,正如郭嘉在十胜十败中所说的一样,官渡之战结束了北方的分裂,之后曹操又用了七年才彻底地统一了北方,因此官渡之战还有另一个意义所在:结束了北方的分裂,促成了北方统一。

官渡之战的官渡是现在的什么地方?这一战对后世产生了什么影响?

官渡之战是在今天河南省的中牟县,北靠黄河,南边100公里就是汉献帝所在的许都,东边180公里就是东汉旧都洛阳,官渡除了有黄河天险之外,境内还有济水,南边还有楚汉对峙时的鸿沟,也是许都北边最后一道屏障,官渡一旦被袁绍攻破,大军随时兵临许都,所以官渡对于曹操来说,无法再后退一步,对于袁绍来说,只要攻破了官渡,夺取中原指日可待。

官渡之战对于双方来说,都是决定北方霸权的一战,谁胜利了,将会夺得北方和中原的霸权,谁失败了,将会退出历史的舞台,在当时东汉末年的乱世来说,官渡之战也影响着当前汉末的局势,在天下局势尚未完全明朗之前,官渡之战的胜利者将有希望统一天下,因为在当时,没有任何一家的势力能与曹操或者袁绍相对抗,也没有任何人会认为当时的天下会成为后来的三国。

官渡之战的这一年,江东孙策被刺身亡,他的弟弟孙权继承江东六郡,当时有一个叫鲁肃的年轻人给年轻的孙权提出一个著名的榻上对战略,告知孙权应该与官渡之战的胜利者以及荆州的刘表形成三国鼎立的局面,这是东汉末年第一个提出三国鼎立概念的人,这就是鲁肃。

所以官渡之战对后世的影响就是:官渡之战的胜利者有可能会统一整个华夏。当然这只是有可能,因为形势的发展谁也无法准确预见,而在当时,绝大多数人甚至认为袁绍会取胜,这包括曹操手下大批的官员,曹操在官渡之战胜利后发现了自己手下很多人写信给袁绍表忠心,但就说明了当时的人心是倾向于认为袁绍会取胜,但事实的发展却是曹操胜利了。

曹操在官渡的胜利得益于正确的指挥,合理地用人,成功的谋略,正如郭嘉在十胜十败中所说的一样,官渡之战结束了北方的分裂,之后曹操又用了七年才彻底地统一了北方,因此官渡之战还有另一个意义所在:结束了北方的分裂,促成了北方统一。

官渡之战的官渡是现在的什么地方?这一战对后世产生了什么影响?

官渡在河南省境内,今天的中牟县。

官渡之战为曹操统一北方奠定了坚实基础。

众所周知,西汉的首都在长安,到了东汉国迁都洛阳,中原(今天河南省一带)成为中国政治经济中心,官渡之战就发生在河南的中牟东北。

官渡之战、赤壁之战和夷陵之战被并称为东汉末年"三大战役",也是中国军事史上著名的以少胜多战役之一,战争的主角是曹操和袁绍。

东汉末年,皇帝昏庸、宦官外戚争斗不断、边疆战事不止,国势日趋疲弱,贪腐盛行、自然灾害不断,百姓水深火热、走投无路。

官逼民反,汉灵帝七年(公元184年),河北爆发了黄巾军起义,迅速向周围蔓延、席卷全国。朝廷惊恐万状,急忙下令各地武装力量镇压。

经过一年的围剿,黄巾起义的烈火终于被扑灭,可是国家局势开始动荡,朝廷威信一落千丈,统治集团的权斗愈演愈烈,大小军阀纷纷崛起、相互杀伐、称霸一方,中央政权名存实亡,局势动荡不安。

经过连年征战,中、小股武装力量先后被消灭,袁绍和曹操的势力发展壮大,成为东汉政治舞台举足轻重两股力量。

两大军事集团各有自己的优势:曹操占据中原,又控制着汉献帝刘协,以天子名义发号施令,刚刚击败了中、南部力量最强的两个军阀袁绍和吕布,还将南阳军阀张绣招抚到自己旗下,军队士气旺盛。

袁绍则打败了军阀公孙瓒,拥有地势险要的幽州、富庶繁荣的冀州,以及青州、并州等广阔的地盘,兵强马壮。

二人踌躇满志,都有称霸天下的野心,一山不容二虎,两大军事集团的决战不可避免。

两军军力相比,曹军处于弱势,只有两万余人,江东孙策还对其虎视眈眈;袁绍大军号称十万,后方稳定。

建安五年(200年)二月,袁绍大军浩浩荡荡,向南进发,官渡之战拉开帷幕。

经过一番激战后,袁军于当年七月,进军阳武(今河南中牟北),距离许昌只有100来公里,局势对曹操来说非常不利。

曹操不敢怠慢,慌忙调兵遣将,依据虎牢等险要关隘,阻挡袁绍前进步伐,双方在官渡一带扎营对垒,相持不下。由于两军对峙时间太久,双方后勤保障都出现问题。

谋士许攸建议袁绍出奇兵打击曹操粮道,给曹军来个釜底抽薪;但是袁绍刚愎自用,不但没有采纳许攸建议还将其臭骂一顿。

许攸一气之下当了叛徒,连夜投奔发小曹操。曹操正在洗脚,听到许攸来了,赤脚就屁颠颠跑了出去。

在许攸建议下,曹操派骑兵突袭袁绍粮草重地乌巢(今天河南延津),斩杀守将淳于琼,将袁军辎重和粮食付之一炬,袁绍大军没有粮草,不战自乱。

关键时刻,袁绍大将张郃、高览又投降曹操,袁绍军心彻底动摇,人心惶惶,兵败如山 ,数万大军被消灭殆尽。

最后,袁绍身边只剩下八百骑兵狼狈逃回老巢河北。

官渡之战,曹操以弱胜强,是因为他知人善任,能够采纳部下建议,所以能化险为夷,反败为胜。

袁绍恰恰相反,独断专行,听不进部下建议,将好好的一副牌打个稀烂。

民国名家蔡东藩在《后汉演义》中评价:"曹操处处能用谏,袁绍处处是愎谏,即此已见袁曹之兴亡,不待战而始决耳!"

意思是说袁绍比曹操差的太远,没有开战已见分晓,失败命运已经注定。

那么官渡之战的意义何在?官渡之战之后,袁绍军事集团彻底崩盘,失去了争霸天下的资格。

建安七年(202年),曹操消灭了袁绍的军队,建安十二年(207年),曹操又将乌桓完全征服。

至此,北方结束了战乱频仍的局面,实现了统一,百姓生活也趋于安定。

打败袁绍后,曹操实力大增,在朝中的政治地位更加巩固,可以一心一意发展生产,建设根据地,为称霸天下做准备。

官渡之战的官渡是现在的什么地方?这一战对后世产生了什么影响?

我是棠棣,一枚历史爱好者。欢迎大家【关注】我,一起谈古论今,纵论天下大势。君子一世,为学、交友而已!

从建安四年(199)十二月曹操领兵进驻官渡(今河南中牟县东北),到建安九年(204)正月他挥师渡河对邺城发动总攻,在袁曹交兵期间,曹操军队的主力基本上驻扎在官渡一带,后来攻占黎阳(治今河南浚县东),又以该地作为北进冀州的屯兵基地,和此前的军事部署

相比发生了明显的改变。

一、为什么选择官渡?这要从战前形势、双方的力量对比和官渡所处的地理位置来进行分析。

1、双方的力量对比

首先,袁绍消灭公孙瓒后,“既并四州之地,众数十万”,地广兵多而资源丰富,因此能够“简精卒十万,骑万匹,将攻许”。但是他与公孙瓒及黑山军长期交战,未得充分休整,物资消耗亦很巨大,故而具有隐患。“师出历年,百姓疲敝,仓库无积,赋役方殷,此国之深忧也。”

曹操军队数量较少,但数年来屡战屡胜,士气正旺,其战斗力要高出一筹,如荀彧所言:“公法令既明,赏罚必行,士卒虽寡,皆争致死,此武胜也。”曹兵的弱点在于物资供应相对匮乏。

颍川郡是曹操的后方与粮饷供应基地,官渡之战双方相持时,曹操曾因乏粮而想撤回许都。“太祖保官渡,绍围之。太祖军粮方尽,书与(荀)彧,议欲还许以引绍。”双方各自的优劣长短,正如沮授所论:“北兵数众而果劲不及南,南谷虚少而货财不及北。”曹操如果在濒河的延津、白马等渡口坚决阻击,一来沿河上下津渡甚多,在兵力有限的情况下难以处处设防,容易造成力量分散而顾此失彼;二来沿河前线距离许都后方较远,军需补给运输困难。

2、官渡所处的地理位置

而官渡所在的中牟位于今河南郑州与开封之间,“中牟县,在(开封)府城西七十里。西至郑州七十里。”其南距许昌不过二百里,途中虽有敌军的袭扰,但因路途较近而便于护送,所以在后勤供应上较为有利。

就防御作战的自然条件而言,官渡地属平原,处于鸿沟水系的上游,北边共有数条东西流向的水道,对袁绍军队的南下构成了层层障碍。首先,该地濒临汴水。顾祖禹曰:“官渡城,在(中牟)县东北十二里。即中牟台也,亦曰曹公台。建安四年曹操、袁绍相持于官渡口。

裴松之《北征记》:‘中牟台下临汴水,是为官渡,袁绍、曹操垒尚存焉。’”除了汴水之外,还有官渡水与黄河。《史记》卷29《河渠书·索隐》注“鸿沟”曰:“楚汉中分之界,文颖云即今官渡水也。盖为二渠:一南经阳武,为官渡水;一东经大梁城,即鸿沟,今之汴河是也。”

《读史方舆纪要》卷47《河南二》曰:“官渡水,在县北中牟台下。鸿沟自荥阳下分二渠,一为官渡水是也……又北则为黄河。”鸿沟诸水西通荥阳,东南流入淮泗,对曹操的后方颍川地区构成了北、东两边的天然防御工事。袁绍军队由河北直下南征许都,官渡正位于其中途。

若是从两侧迂回,官渡以西是著名的圃田泽,又名原圃,周围陂塘密布,不利于步骑通行。《元和郡县图志》卷8曰:“圃田泽,一名原圃,(中牟)县西北七里。其泽东西五十里,南

北二十六里,西限长城,东极官渡。上承郑州管城县曹家陂,又溢而北流,为二十四陂,小鹄、大鹄、小斩、大斩、小灰、大灰之类是也。”

如在渡河后从东边迂回去进攻许昌,则要涉渡济水、汳水、雎水等数条河流,还要越过许昌东边之南北流向的蒗荡渠,这样不仅劳师费时,难以发挥骑兵优势,而且容易遭受曹操兖州驻军的侧翼袭击,而被截断其给养运输的道路。

由此看来,官渡是颍川以北的重要屏障,属于袁绍南取许都的必经之地,曹操将主力部署于此,足见其具有高明的战略眼光,故能以少抗众,使强敌驻足不前。

如荀彧所称赞:“公以十分居一之众,画地而守之,扼其喉而不得进。”由于官渡的地理位置

非常重要,既为大河南北的陆上交通枢纽,又有多条水道横流而利于防御,所以曹操在与袁绍父子交战的几年内坚持将主力驻守于此,挡住敌人的必经之路,取得了明显的成效。

综上所述,随着曹袁政治矛盾的激化与战事加剧,曹军主力较长时间内驻扎在官渡地区,以迎接与袁绍军队的反复战斗。从建安四年(199)曹操进军河内,移防官渡,到建安九年(204)他渡河攻克邺城,消灭袁氏集团而占领冀州,在此期间,曹操集团的军事重心区域,

即部队主力长期屯驻作战的地带,是由许都北移官渡、黎阳,最终转移到河北的邺城,从而逐步与此前政治、经济重心所在的颍川郡发生了彻底的脱离。

在汉末群雄初起的角逐当中,曹操拥有的兵马、地盘与声望均处于下风,但是他在根据地的建立、兵力部署与主要作战方向的确定方面屡次做出英明的抉择,以致能够发展壮大,先后夺取东郡和兖、豫两州,挟天子迁许,并以许都所在的颍川郡为政治、经济重心和军队休整的后

方基地,向各地用兵取得成功。在与强敌袁绍的决战中扼守交通要冲官渡,伺机突袭反攻而克敌制胜,这是他智谋过人的缘故。

需要强调的是,曹操身边的智囊团队阵容强大,曾在复杂纷乱的形势下为其运筹帷幄,频出奇谋,并帮助他做出战略决策。如谋士之首荀彧,曹操称之为:“吾之子房也。”其次,“荀攸、贾诩,庶乎算无遗策,经达权变,其良、平之亚欤!”此外还有,“程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济才策谋略,世之奇士,虽清治德业,殊于荀攸,而筹画所料,是其伦也。”

建安十二年(207)二月,曹操在平定北方诸州后大封功臣,下令曰:“吾起义兵诛暴乱,于今十九年,所征必克,岂吾功哉?乃贤士大夫之力也。”此番言语就是对谋士们功绩的充分肯定。

曹操不仅自己具备文韬武略,而且知人善任,群策群力,这也是他能够成功地调整军事部署与用兵方向的重要原因。

二、官渡之战的分析和对后世的意义官渡之战,从建安五年二月开始,到十一月结束,历时 9 个月。它是汉末群雄混战和三国形成两个阶段中具有决定意义的三大战争中的第一次大战,也是曹操统一北方之战中最重要一战。这次战争中,曹军取得据称前后歼灭 7 万袁军精锐部队的胜利,分出袁、曹两大集团的高下,奠定了统一北方的基础。从此,曹操结束了战略内线的作战,北方已经没有任何割据者能够与他匹敌。

官渡之战的胜利者将会统一中国,因为袁绍和曹操当时各占据了四个州,如果谁能击败另一方,并夺取对方的势力,将会占据天下十三州的八个州,成为东汉末年的超级势力,一家独大,这种势力统一当时的天下是没有异议的。

所以官渡之战对后世的影响就是:官渡之战的胜利者有可能会统一整个华夏。当然这只是有可能,因为形势的发展谁也无法准确预见,而在当时,绝大多数人甚至认为袁绍会取胜,这包括曹操手下大批的官员,曹操在官渡之战胜利后发现了自己手下很多人写信给袁绍表忠心,但就说明了当时的人心是倾向于认为袁绍会取胜,但事实的发展却是曹操胜利了。

1、曹操获胜的原因

这次战争,又是在北方平原上进行的坚固阵地防御战,也是中国历史上著名的以弱胜强的战例。在战争中,曹操以绝对劣势的兵力,大获全胜,原因是多方面的。曹操政治上挟天子而令诸侯,具有以顺讨逆的优势;经济上扶植自耕农,发展农业生产,使包括关中在内的人民得到实惠,逐渐支持曹操;实行屯田,缓解了军粮供需矛盾,安定了社会生活。

就战争指导而言,曹操则是殚精竭虑,正确掌握和处理了以下几个关键环节:

(1)战前准备比较早比较充分。其中大胆冒险东征刘备,尤为关键,此举避免了在官渡之战中陷入两面作战。否则,刘备在袁、曹战争中,率其新得的数万兵力偷袭许都,将动摇曹操根本。曹操在袁绍、刘备夹击下必败无疑。

(2)在绝对劣势情况下,夺取退却主动权。退却前主动出击,取得白马、延津初战大捷,尔后从容地完成退却。选择退却终点时,强调阵地因素,并在战前筑城,弥补阵地上障碍物的不足。

(3)在战争转折关头,咬紧牙关坚持住。相持阶段后期,袁军由于疲劳、弱点暴露、不断犯错误,力量被大大削弱,战争进入转折关头,曹军也到了最难于坚持下去的时刻。这时稍有动摇后退,必被袁绍大军所乘,一败涂地;坚持下去,则抓住了反攻的绝好时机。曹操听从荀彧劝告,放弃退守许都的错误企图,咬紧牙关,绝不示弱,从而抓住了全战指导中最吃力的地方,抓住了胜败转折的关键。

七年后,曹操仍然念念不忘,表奏献帝说,荀彧不同意我退守许都的想法,陈说宜于坚守之利,赞许反攻的谋划,启发了我,改变我愚笨的想法,终于取得歼灭性的胜利。荀彧深明胜败的关键,谋略之高,世所罕有。

(4)以深入袁军后方烧毁其全部粮草,揭开反攻序幕。由此诱发袁绍的错误处置和张郃的投降,使得袁军军心动摇混乱,巧妙地收到瓦解袁绍全军的奇效,为决战创造了极为有利的条件。在乌巢烧粮战斗最激烈的时刻,以孤注一掷的极大勇敢,置背后袁绍援军于不顾,兵力使用上坚决集中不分散,保证了一鼓作气攻下乌巢。

(5)指挥风格上,善于听取和吸收部属的正确意见。明智、虚怀地采纳荀攸佯攻延津、荀彧坚持危局等建议,深信许攸袭击乌巢的奇策,策得即行,应变无穷。后来吴国建武中郎将胡综对此深加赞扬说,从前许子远舍弃袁氏,投靠曹氏,他为曹氏出谋划策,分析利害关系,都被采纳接受,终于打败袁氏军队,从而奠定曹氏基业。假如曹氏不相信许子远,怀有疑心,犹豫不决,不能在心里拿定主意,那么现在的天下就归袁氏所有。

2、袁绍惨败的原因

袁绍以绝对优势兵力,遭到惨败,主要是政治、经济政策失当,纵容豪强恣意横行,亲戚兼并土地,造成百姓贫弱,引起人民反对。在作战指导上,战前准备不如曹操充分。在战前曹操东征刘备、侧后暴露时,未能偷袭许都,陷曹操于两面作战,是极大失策。

在官渡之战的部署上,未能出奇兵袭击许都,迎取献帝,反而使用 10 万大军于一个方向,一线平推,被阻遏在曹军预设的官渡战场上,使得大军在济水与官渡水之间的狭窄地域上无法展开,陷优势兵力于难以发挥作用的境地。

在战局关键时刻,对军粮的重要性认识不足,事前否定派蒋奇防守乌巢翼侧的建议,事后又不以强大兵力去增援,关键时刻处置失当。对于沮授、田丰、许攸等正确建议,不知采纳,多端寡要,好谋无决,如此拒谏饰非,刚愎自用,怎能不败?

3、战后的形势

官渡战后,军事、政治形势发生有利于曹操的重大变化。在北方,袁绍集团由于投入官渡战争中的战略机动部队大部被歼后得不到及时补充,受到重大打击,士气不振,处在失败情绪的笼罩下。在南方,形势总的也有利于曹操。曹操开始控制了扬州。

官渡之战期间,曹操派严象接任袁术扬州刺史遗缺。严象被孙策庐江太守李术所杀,庐江梅乾、雷绪、陈兰各自聚众数万,在江淮间割据,形势对曹操不利。但曹操令刘馥继任扬州刺史后,刘馥单马来到九江郡,在合肥(今属安徽)空城建立州治,招降梅乾、雷绪等,招回从江东回归的人民以万计,广开屯田,兴修水利,使官民都有了积蓄,又尽可能多地储备木石,作好战备。几年之间,巩固了政权。曹操面临的江东威胁也解除了。因为企图偷袭许都的孙策遭到暗杀,其弟孙权继业,江东正经历着政权交替的危机。

荆州的形势似乎不利于曹操。割据荆州的刘表,一方面在袁、曹间保持中立,一方面乘袁、曹交战之机,平定该州响应曹操的长沙、零陵、桂阳三郡的叛变,地方扩大到千里,带甲兵士发展到10余万。刘表尽管得到大发展,但实际上在袁绍战败后,荆州的、战略地位削弱了。

在此有利形势下,曹操探索向何处用兵。建安五年年底,他企图进兵江东。侍御史张纮劝阻说,乘人丧事发动进攻,是不符合古义的;如果不胜,反而结了仇,不如厚待江东。张纮原是孙策智囊,后来被曹操征调到许都作官。曹操鉴于战后河南的叛县还没有收复,过江进兵江东的准备也不充分,采纳张纮意见,对江东采取安抚政策,表奏孙权为讨虏将军,领会稽太守,承认他占有江东。

建安六年三月发生春荒,曹操到安民(今山东东平东南 20 公里)就谷。曹操又认为袁绍被打败不久,不敢轻举妄动,企图南下进攻刘表,但荀彧不赞成让袁氏获得喘息。他指出,现在袁绍战败,部下离心,应该利用其困境平定他们。这时反而企图背向兖、豫,去远征荆州江汉平原。如果袁绍收集残余力量,乘虚出现在我后方,则你的事业就完了。

在荀彧的帮助下,曹操认识到对南作战的极大危险,放弃了这一计划,决心首先进攻河北,在战略外线作战中消灭袁绍集团,统一整个北方。

(正文完)

如果有其他关于历史领域的话题或观点可以【关注】我私聊,也可以在下方评论区留言,第一时间回复。

官渡之战的官渡是现在的什么地方?这一战对后世产生了什么影响?

官渡之战是公元前200年,曹操和袁绍之间,发生的一场,以少胜多的战役。这一战役主要发生在两个地点,一个就是曹操和袁绍两军对峙的地方,即官渡(今河南中牟东北),另一个就是曹操火烧袁绍军粮的乌巢(今河南封丘西)。

下面我们说下,官渡之战为何不占任何优势的曹操会胜利,而袁绍会失败,以及战后对当时的政局产生了什么影响?

先说下袁绍和曹操的关系。

袁绍和曹操都是高干子弟,两个人从小就是好朋友,一起玩到大的。

大家都知道曹操的爷爷是当时朝中一手遮天的大太监曹腾,曹操的家族背景十分的强大。

但是,曹操和袁绍家比起来,那就是小巫见大巫了,袁绍家才是真真正正的官宦之家,东汉的四世三公,就是出在他们的祖上。

出身如此高贵的袁绍,在东汉末年的乱世之中,当然比曹操要占据优势了。

所有,袁绍仗着自己家的声望,很快拉起了一支队伍,做了一方的诸侯。

曹操在董卓乱政之后,也加入到了讨伐董卓的队伍之中。之后曹操把当时的汉献帝给挟持到了许昌,开始了挟天子以令诸侯的时代。

虽然这一时期汉献帝在曹操这里,但是,曹操的势力很小,仅仅只有两万人,而袁绍有十万之众。

因为汉献帝在曹操这里,曹操可以以天子的口吻命令袁绍,对袁绍指手画脚,袁绍当然不服气了。

袁绍一看去朝见天子的时候,比自己LOW很多曹操,竟然站在自己的前面,排场比自己都大,这他那里能受的了。

袁绍想把汉献帝给劫持到自己的住所去号令天下,但是,曹操怎么可能答应。

两人之间的关系不断破裂,摩擦越来越大了。

之后就爆发了官渡之战。

官渡之战之前袁绍雄心勃勃,带领十万大军来灭曹操,曹操带上所有士兵,两万余人开始应敌。

因为这一战袁绍占据优势,他们占领了高地,向曹营发动了猛烈的进攻,曹操只能被动挨打,这一时期,曹操怕的要死,有好几次想投降。

但是,因为荀彧给他写的信,还好他坚持了下来。

荀彧是曹操账下鼎级的谋士,他告诉曹操一定要坚持住,不要看袁绍现在比你强,但是,袁绍军的内部不和,只要假以时日,他们肯定会从内部瓦解。

曹操当时肯定觉得袁绍说的是心灵鸡汤,安慰他的话,但是,他想的是那就在坚持坚持吧,反正还有粮食。

其实这一时期的曹操还是很苦逼的,被袁绍打的无还手之地。

曹操变被动为主动的开始,是许攸的投降。

许攸是袁绍账下的重要谋士之一,因为袁绍账下谋士众多,这些人因为各种原因,导致了利益分配不均。

许攸选择弃袁绍选择曹操。

曹操见到许攸之后,觉得自己的机会来了,打败袁绍,扬名立万的机会来了。

许攸问曹操,曹公你的粮食还有多少,曹操说我的粮食很多,在坚持几年没问题。

许攸说,不对,重新说。

曹操说,不好意思,还能坚持半年。

许攸说,还不对,再说一次。

这一次曹操不得不说实话了,他告诉许攸自己只能坚持十五天了。

许攸告诉曹操,十五天的粮食足够打败袁绍了,只要曹公带领人马到乌巢烧了袁绍的粮仓,袁绍必败无疑。

曹操依计实行,果然把袁绍的粮仓烧光了。袁军军心动摇,曹操发动进攻,袁绍失败,带上儿子逃走了,不久后他就死了。

官渡之战,曹操战胜之后实力大增,奠定了他在北方的霸主之位。

可以说这一战之后,曹操成了那个乱世之中,力量最大的一支军队。在加上他手里抓有天子,这就为曹操平定天下,提供了天时地利人和的条件。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。