廖永忠有大功为什么被处死?

在朱元璋屠戮的功臣中,廖永忠是第一个被除掉的。

廖永忠具备稀缺才能,又立有大功,何以成为第一批登上“黑名单”的人物呢?

大才大功廖永忠跟着哥哥廖永安投靠朱元璋时,朱元璋问他:你来投奔我,也是想求富贵吗?廖永忠回答:为圣明的主人效力,扫除群寇,名垂青史,才是我的愿望。

廖永安被俘后,廖永忠统领了哥哥的部队,继承了哥哥的职务,建功立业。

鄱阳湖之战,廖永忠奋勇杀敌,功勋卓著,战后,朱元璋给予了他“功超群将,智迈群师”的评价。

后来,朱元璋以徐达、常遇春北伐,廖永忠则与汤和一起扫荡南方的福建、两广等地。

尽管征南主将是汤和,但其实廖永忠的功劳常常在汤和之上。

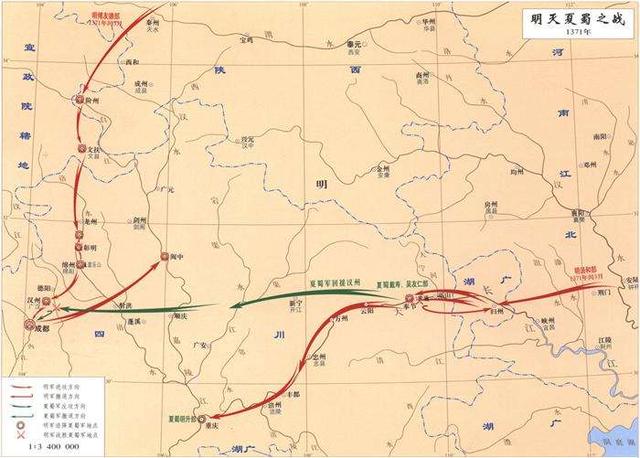

在平定明夏的作战中,廖永忠又以副将身份随汤和为西路军。

战后评功,朱元璋有“傅一廖二”之语,即北路军主将傅友德功第一,西路军副将廖永忠第二, 生生把西路军主将汤和比了下去。

如此好用的将领,为何朱元璋要迫不及待地除掉呢?

官方说法:逾制诛杀廖永忠时,朝廷给的罪名是“逾制”:僭用龙凤。

与其他被处决的功臣一样,这个官方说法是最经不起推敲的。

廖永忠虽出身水贼,但治军理民,都很有一套,绝不是没有分寸的一介武夫。

所以,说廖永忠稀里糊涂,非要僭用龙凤,自寻死路,是不可能的。

欲加之罪,何患无辞,这个官方说法是最不可信的。

常见说法:杀人灭口最常见的解释是:杀人灭口。

当初,朱元璋派廖永忠去迎接小明王韩林儿到应天。

可是,途中,韩林儿却沉船而死!

因此,最常见的说法认为:朱元璋密令廖永忠杀死韩林儿,后又怕事情泄露,因此在天下平定后,抓紧时间杀人灭口。

这个说法看起来无懈可击,但其实未必。

首先,正史只明确记载了韩林儿“卒”,对于廖永忠迎接韩林儿一事只是“或曰”,还不一定呢。

再则,朱元璋虽有自立为帝之心,但其实完全没必要以这样的方式除掉韩林儿。

当时的韩林儿,早已是朱元璋的傀儡,没有任何实质威胁。

朱元璋完全可以走一个正常流程,让韩林儿主动让贤,即便非要除掉韩林儿,也可以以更为隐秘的手段,搞一个沉船事故,动作实在太大了一点。

再者,果然要杀人灭口,也应趁早,怎么会非要等到8年后呢?8年时间,该泄露的机密也早该泄露出去了呀!

显然,韩林儿之死,即便是廖永忠早早被除的原因之一,也绝不是唯一原因,甚至不是最主要的原因。

廖永忠之死,更多是与其专业技能有关。

廖永忠的专业技能在开明诸将中,廖永忠是少有的水军专才。

早在投靠朱元璋之前,廖永忠就与哥哥一起盘踞巢湖,以水战立足。

此后,建功立业、平定天下,尽管廖永忠也参与过一些陆战,甚至还随徐达远征大漠,但是,廖永忠的主要功绩都是在水上建的。

这一专业特点,既成就了廖永忠的功勋,也使他第一批沦为“兔死狗烹”的对象。

第一批成为“兔死狗烹”的对象朱元璋创业时,主要恶战都是在长江流域与陈友谅、张世诚等人打的。

廖永忠和他的巢湖水军,自然是朱元璋争雄上下游的关键力量。

然而,当盘踞四川的明夏灭亡后,朱元璋对廖永忠的需求已经大大下降了。

此时,唯一对朱元璋构成大威胁的,只有盘踞北方草原的北元了,廖永忠的工作,已经变成出海捕倭寇了···

当然,廖永忠虽擅长水战,但也并不是不能陆战、骑战,他也追随徐达进行过北征。

然而,明初将星闪耀,个个都擅长陆战,廖永忠已不是那么不可或缺了。

大明王朝要捕的兔子还在,但最适合廖永忠捕的兔子已经不太多了。

京城的潜在威胁者相比之下,廖永忠可能的威胁比其可能的功劳要大得多。

大明王朝的战线已经推到了北方,但大明王朝的都城仍在南京。

对南京安危来说,水师是决定性的。

廖永忠及其兄长本就是巢湖水师的“创始人”,廖永忠又长期统帅水师建功立业,早已在水军众将中建立了特殊的地位和影响力。

更严重的是:廖永忠还曾与宰相杨宪结党。

要知道,当时,宰相是六部与天子之间的存在,兵部直接对宰相负责!

如果宰相与廖永忠内外串联,其威胁是极大的!

朱元璋在大赏功臣时曾说:按照功劳,廖永忠是可以封公的,但是,他向人打听朕的意思,所以,不得封公!

其实,廖永忠虽有大功,但与徐达、常遇春等人还没有办法比,其排名还在同期封侯的杨和、傅友德等人之后!

所以,朱元璋说廖永忠本能因功封公,不过是“虚言”,重点是敲打廖永忠:不要与宰相等官员私下交往太密!

不敲打别人,专门敲打廖永忠,足见朱元璋对廖永忠的警惕!

难以让人放心的旧怨朱元璋对廖永忠不放心,与一段旧怨有关。

当初,廖永忠的兄长廖永安为张士诚所擒。

张世诚提出:希望用廖永安来换自己的张士德。

朱元璋不但拒绝了这个要求,还把张士德斩了!

如此,廖永安被囚8年后去世了。

尽管朱元璋追封其为楚国公,多加赞许,然而,不可更改的事实是:朱元璋确实拒绝了换回廖永安的机会。

这事,是朱元璋对不起廖永忠,然而,却有可能成为对廖永忠不放心的原因。

总的来说,廖永忠第一批登上黑名单,主要还是因为他的技能特点所决定的。

廖永忠是最具威望的水师将领。

当大明王朝将战线推至边疆地区时,其对廖永忠的需求已经大幅下降。

相比之下,水军对于南京的直接影响,以及廖永忠结交宰相的经历,都使廖永忠的威胁不容忽视。

如此,廖永忠也提前到了“兔死狗烹”的时刻。

至于,韩林儿之死、廖永安之死,即便是原因之一,也应不是最主要的原因。

廖永忠有大功为什么被处死?

明太祖为了巩固皇权,先后进行了两次大规模的政治屠杀,这就是明史上著名的“胡,蓝党狱。”实际上除了这两次集中的杀戮之外,他还采用比较隐蔽,比较温和的手段,除掉了不少曾建立过赫赫战功的忠臣,廖永忠(1323——1375)就是其中的一个。

廖永忠是楚国公廖永安的弟弟,随哥哥见太祖时,太祖问他志向,他就表示要“扫除寇乱,垂名竹帛”,得到朱元璋的嘉许。其后多次被委以重任,立下汗马功劳。他有军事才能,善于指挥。在进攻江州(今江西九江)的战斗中,巧妙地设计出“天桥”,利用江州临江的地理特点,按照城墙的高度,在船尾造桥,靠风力推动使船逆行将桥靠上城墙,士卒缘桥而上,很快攻下了守备森严的江州城。在鄱阳湖之战中,使用火攻,大败敌军。他“乘风纵火,焚敌楼船数百。又以六舟深入搏战,复旋绕而出,敌惊为神。”因此,朱元璋亲书“功超群将,智迈雄师”八字赐给他。他还先后平定两广和蜀地,攻城略地,所向披靡。在平蜀后,朱元璋撰《平蜀文》表彰战功,其中有“傅一廖二”之语,即认为他的功劳仅次于傅友德,给予极高评价。

除了这些战功之外,廖永忠还为朱元璋办了一件大事,那就是在元顺帝至正二十六年(1366),趁迎接小明王韩林儿到应天(今南京)之机,在船行到瓜州渡口时凿沉韩林儿的坐船而淹死他,为朱元璋解除了后顾之忧。

那么,这样一个对朱元璋忠心耿耿,屡建奇功的忠臣,为什么被朱元璋处死了呢?

关于廖永忠被处死的直接原因,按照《明史》中的记载,是因为违制。“八年三月坐僭用龙凤诸不法事,赐死。”朱元璋十分痛恨官吏违法,即使功臣如傅友德,周德兴等人因恃功乱法也是不能容忍的。但像所谓的“僭用龙凤”之类的事情类似于莫须有,完全可以说是“欲加之罪,何患无辞”。因此廖永忠之所以被处死的真正原因,历来众说纷纭。但较为世人接受的说法是朱元璋为消除隐患,以免将来强臣压主。有一则宫廷秘闻,也许可以解释像廖永忠这样的功臣之所以被杀的真正原因:有一天皇太子劝说朱元璋不要杀人太多,朱元璋便把一根长满了刺的棍子丢在地上,让他去捡。皇太子一把抓住棍子,被刺扎破手掌疼痛难忍。朱元璋说:我是在事先为你拔除棍上的毒刺,难道你不明白我的苦心吗?由此看来,廖永忠因“僭用龙凤”而被处死,只是借口而已。

廖永忠有大功为什么被处死?

廖永忠的大功应该是凿船溺死小明王韩林儿,帮朱元璋除去了登基称帝的最大阻碍,按理说立下这样的殊世之功,廖永忠应该是位极人臣,一生显贵,却为何在洪武八年(1375年)坐罪赐死,他到底犯了什么错惹怒了朱元璋呢?

说到廖永忠,名气虽不及徐达、常遇春和蓝玉等明初开国大将,但也算是为明朝的建立出了很多力,立了很多功。廖永忠此人英勇善战,曾随汤和同讨方过珍,平定浙东;俘虏陈友定,平定福建;与朱亮祖兵进岭南,平定广东广西;在夔州之战中大破夏军,为明朝消灭大夏政权铺平道路,鄱阳湖大战中奋勇杀敌,力挫汉军,一生战功卓著,因此深受朱元璋的器重。

不过在名将云集的明初,廖永忠虽然英勇善战战功卓著,但也算不得是有多起眼的耀星,不过,倒是有一件事,反而令他名垂青史。

小明王韩林儿之死

小明王是元末农民起义领袖,红巾军创立者韩山童之子,大宋政权龙凤皇帝,朱元璋在龙凤政权混的风生水起后,便自称吴王,仍奉龙凤正朔。龙凤十二年(1366年)十二月韩林儿离奇死去,他的死长期以来被认为是他杀,而且还牵扯到廖永忠,《明史》里面就有这么一段记载:

明年,太祖为吴王。又二年,林儿卒。或曰太祖命廖永忠迎林儿归应天,至瓜步,覆舟沉于江云。

朱元璋自称吴王后,在应天府置百官大封功臣,已经基本上是架空了小明王韩林儿,小明王在安徽屡受张士诚的攻击,处境艰难,安丰被围,朱元璋率军救出小明王,准备将他安置在应天府,刘基却反对说:“彼牧竖耳,奉之何为!”密陈“天命”所在,朱元璋当然明白他的意思,于是便将小明王安置在滁州,安插亲信之人遥控监视小皇帝。小明王已经形同傀儡,但朱元璋要想称帝建国,仍需想办法除掉这个自己称帝路上最大的绊脚石。

小明王死的很离奇,一来他死时还很年轻,自然病死的可能性不高,他杀的可能性反而更高,屠寄在他的著作《蒙兀儿史记》就直截了当的记载:“朱元璋弑其主韩林儿,伪宋亡。”而《明史》其实也是偏向于是朱元璋秘密杀害了小明王,而执行这个任务的,正是廖永忠。

(剧照;小明王溺水身亡,百官劝进朱元璋)

由于滁州屡受攻击,小明王在这里非常危险,已经称吴王的朱元璋再不接他到应天府,恐为大宋政权其他将士寒心,于是命廖永忠过滁州接小明王韩林儿,结果船到瓜步时,韩林儿因船翻沉入江中而死,这个说法也很隐晦,没有具体交代因何翻船,给了后世不少遐想的空间,我比较认同的一种说法是廖永忠提前安排人下水凿船,导致船进水而翻沉,活活把不懂水性的小明王溺死了。

廖永忠到底是经朱元璋授意还是揣测朱元璋的意思擅自出去小明王且不说,但是小明王终究是在他护送过程中出事而丧命的,帮朱元璋出去了称帝路上的最大绊脚石,这样的大功劳按理说应该会得到极为丰厚的赏赐,按照廖永忠的资历、战功,是完全可以封国公的,但他最后却仅封了一个德庆侯,朱元璋对此的解释是:“永忠战鄱阳时,忘躯拒敌,可谓奇男子。然使所善儒生窥朕意,徼封爵,故止封侯而不公。”意思是说廖永忠在鄱阳湖作战时,忘我抗敌,可谓奇男子。但却派与他要好的儒生窥探朕意,所以封爵时,只封侯而不封为公。”当杨宪为丞相时,廖永忠与他关系密切。杨宪被杀,廖永忠因功大幸免。

廖永忠为何被处死

洪武八年(1375年)三月,拥有免死铁券的廖永忠获罪被杀。关于廖永忠的死有两种说法,一说他被朱元璋赐死,二说他是被朱元璋打死的。关于第一种说话,说的是朱元璋之子宁王朱权旧事重提,说廖永忠害死小明王,朱元璋“恶廖永忠之不义,后赐死”,也就是说,当年廖永忠护送小明王过江,帮朱元璋凿船沉死小明王反而成了他的一大罪名,看来,廖永忠好心办了坏事,杀皇帝罪无可赦,给自己带来了杀身之祸。不过,赐死这一说法虽然同样为《明史》说认可,其原因却是“坐僭用龙凤诸不法事”。而第二种说法则实际上和《明史》差不多一个意思,是由朱元璋近侍俞本揭发的,说廖永忠使用了代表天子身份,有龙凤图案的物品,这是属于明显的僭越行为,自然令朱元璋大发雷霆,令锦衣卫逮其下狱,重打四十大棍,廖永忠回家数日便死了。

通过以上分析,廖永忠的死因其实不难理解,首先,他在瓜步沉杀小明王,应该是经过朱元璋暗示的,毕竟杀皇帝这样的罪名他是不敢承担,只是自己圆满的完成了朱元璋交代的任务,却并没有得到应有的封赏,心中自然感到不满。其次,廖永忠与丞相杨宪关系很好,朱元璋平生最恨结党,杨宪被诛,廖永忠虽逃过一劫,但朱元璋猜忌心越来越重,早晚会对廖永忠下手。最后,廖永忠确实有僭越行为,而且问题还很严重,不管是赐死还是打死,他最终的结局都是比较惨的。

廖永忠有大功为什么被处死?

廖永忠未必死被处死的

又到了吐槽机挖真相的时间啦,今天咱们就挖一挖廖永忠的死亡之谜,估计很多人会喷吐槽机,《明史》上清清楚楚的写着他洪武八年三月被赐死你看不见?我看见了,而且还看见了其他几种死亡方式。

关于明初大将廖永忠的死我找到三种不同的说法,每一种都有相对靠谱的史料支持,三者之间又不乏矛盾之处,所以我才说廖永忠的死亡是个谜。这位以淹死小明王韩林儿永载史册的家伙,似乎死得不那么简单。

顺便说一下,廖永忠绝不是只有揣摩上意那点本事,这货其实很能打,也不缺少谋略。鄱阳湖大战上这家伙一条快船追着汉军猛将张定边狂射弓箭,老张中了100多箭,没死都是命大。把船只连寨逼陈理(陈友谅之子)投降的也是他,朱元璋说要不是韩林儿之事或许能给他个公爵倒也有几分道理。

第一种死法——冰火两重天关于廖永忠的第一种死法记载于明初俞本写的《皇明纪事录》,作者生活的时代与廖永忠相近,起码不敢故作惊人之语。只是那本书已经失传,只留下明天启年张大同据此编撰的《明兴野记》,多少还是有点歪曲的可能。

这个故事也是开始于洪武八年,说的是廖永忠先生回到南京享福后有点嘚瑟,很是弄了一批带龙带凤的装饰品。如果在现代当然没事,可在明朝这属于僭越,所以他的家人快就找朱元璋去举报了。

朱老板也是个痛快人,把老廖喊来就问你丫知罪不?老廖也是个痛快人,立刻表示知罪。朱老板再问你说说犯啥错了吧!然而老廖的回答可就不那么让人痛快了,他表示天下都安定了,我哪能没罪呢?

这话说的可就诛心喽,我的罪就是太快帮你平定了天下,所以就从有用的棋子变成威胁你朱家人的累赘。朱老板气得眼冒绿光,怒吼曰你以为老子是在效仿汉高祖杀韩信的旧事吗?你也配!于是就让人把老廖家里那些僭越之物扔出来给大伙看。

事情到这份上老廖也无话可说,任凭朱老板发落,朱老板因为那些诛心之言也不好直接杀他,就下令把老廖扔进天牢,但每天还是好吃好喝的供着。过了几天看守就向朱老板报告情况,说老廖在牢里很热。

也许老廖这番举动只是表示自己某火焚身,需要几个特殊从业者,但朱老板显然不懂风情,他命令看守每天提几十桶凉水往老廖身上浇。冰火若干重天后,可怜的老廖瘫了,朱老板也挺不好意思的,打了他40棍子就放了,结果回家没几天老廖挂了......

第二种死法——赐死这种说法见于官修《明史》,吐槽机相信应该是借鉴了第一种说法的罪名,但因为那个故事太过玄幻,只好大量删除细节,并把极其逗逼加不名誉的死法换成了赐死,廖永忠的罪名依然是僭用龙凤诸不法事。

这里面需要细说一个事儿,就是在明朝使用龙凤图案到底会被怎么判刑,如果按《大明律》中的《礼律》来说,应该是大棒子拍100下屁股加流放三年,这并不是一个能够达到死刑标准的罪名,而且官民处罚相同,不存在加等或减等的说法。

大约是《明史》的编修也觉得单用僭用龙凤赐死无法自圆其说,故此才在后面加上诸不法事几个字,表示老廖犯的不单单这一件事儿。可惜我能找到的资料里除了和犯事丞相杨宪关系亲密外,没啥有价值的收获。

第三种死法——自然死亡这种说法见于《明太祖实录》,本来应该算最准确的史料出处,因为修书性质属于官方半公开,成书时间也贴近,势必准确一些。奈何朱棣靖难之后让人重修过,一下子可信度就下降不少。

在《明太祖实录》里没有细说廖永忠死亡的过程,但从前后文推测这货应该是自然死亡的。原文先说德庆侯廖永忠卒,随后详细描述了他一生的功绩,写到最后说朱老板给的治丧费很优厚,还让儿子廖权继承了爵位。

从常理推断要是廖永忠真的犯事儿了,朱老板应该没心思给治丧费,更不可能让廖权继承爵位,《明太祖实录》里也大概率不会大段记载他功绩。顺便说一下,廖永忠的两个孙子是方孝孺的学生,并且把老师安葬了,结果自然是双双被朱棣挂掉......

大致总结起来吧,从现有历史资料上分析廖永忠大概率不是被处死的,他真正的死亡原因吐槽机不敢下定论,但个人更倾向于是病故的,扯淡完毕。

廖永忠有大功为什么被处死?

感谢邀请!

首先我要说的是,廖永忠之死,有两个原因。

第一、人心不足蛇吞象,他属于自己作死。廖永忠跟着哥哥爱巢湖练水军,后投靠朱元璋,率水师渡江攻取采石、太平府、芜湖,擒获陈野先,打败蛮子海牙及陈兆先,平定集庆府(今江苏南京),攻克镇江、常州、池州,征讨江阴海盗,鄱阳湖死战,平定两广,都有功劳。

在朱元璋的麾下,比廖永忠有功劳的人,大了去了,蓝玉、汤和、常遇春、徐达、傅友德等等。哪一个人的功劳不比他大?

最能体现廖永忠功劳的,还是他设计害死了小明王韩林儿。

具体廖永忠此举,有没有得到朱元璋的授意,历史学家至今没有定论,但是很多人都认为廖永忠擅自猜测朱元璋的心思,溺死韩林儿,原因是韩林儿不足以威胁到朱元璋称帝,朱元璋没有必要那么做。

但是我认为,溺死韩林儿,应该是朱元璋暗示的。虽说韩林儿无法阻挡朱元璋称帝,但是天无二日,韩林儿的小明王称号,是天下皆知的,只要他活着,朱元璋要是称王称帝,都显得名不正言不顺,也正因为如此,才必须让韩二林悄悄的死。

廖永忠替朱元璋背了黑锅,认为朱元璋会厚待他,他没有想到的是,朱元璋大封群臣的时候,给他封赏,并没有达到他的心理预期。

每一个当老大的人,最恨被手下人挟持,朱元璋也不例外,当他得知廖永忠自恃功劳甚大,且有怨言的时候,看在君臣一场的面子,还给了廖永忠一些警告。

可惜廖永忠根本没有听进去,还更加有恃无恐,你不让我穿,我自己在家里穿总行了吧?殊不知,这已经触到了朱元璋的底线,使朱元璋不得不举起屠刀。

于是,廖永忠自己把头伸过去,成为第一个死在朱元璋手下的功臣。

第二、朱元璋杀一儆百。朱元璋扫平四方登基为帝后,首先考虑的就是朱家江山的延续问题。他虽然不识多少字,但是对于历史典故,还是知道不少的。

汉高祖刘邦手下的功臣,一而再再而三的谋反,那是因为功臣自恃功劳,内心膨胀,觉得江山都是他们辛辛苦苦打下来的,最后连皇上都不放在眼里了。

而宋太祖赵匡胤的成功,就得益于权势过大,超过了年轻的君主。

朱元璋要想儿子朱标能够顺利继位,延续老朱家的天下,就不得不考虑如何消除危机。

正如他料想的那样,有的功臣开始浮躁了,如果任由这种浮躁蔓延,将直接威胁到朱标,所以他义无反顾地举起屠刀。

正如他把一根布满刺的荆条,削去所有的刺,交给儿子朱标一样。他的所作所为,都是为了儿子的帝位,为了老朱家的江山。

杀一个廖永忠,只是杀一儆百,无非是告诉其他功臣:你们都给我老实一点。

朱元璋在杀了廖永忠之后,不但厚葬廖永忠,还把廖永忠的儿子,也就是汤和的女婿廖权,给召了去,好言劝慰,要廖权安心当差,次年,派廖权往西安练兵,在洪武十三年(1380),又让廖权承袭德庆侯。

这一杀一抚,足见朱元璋的帝王之术有多么厉害。

如果廖永忠在朱元璋的警告之后,能够提早看清朱元璋的用意,像汤和那样选择急流勇退,不图权势只图享受,也许能够得一个善终。

可惜廖永忠不懂,其他人也不懂,所以一个个先后都成了朱元璋屠刀下的冤魂。

廖永忠有大功为什么被处死?

德庆侯廖永忠之死,是明史中的一桩疑案。《明实录》称其为“卒”,即自然死亡。《明史》则称其被“赐死”。到底孰是孰非?廖永忠究竟是自然死亡,还是有惨遭灭口?他的死和当年小明王之死有无关联呢?

水中蛟龙廖永忠至正十五年(公元1355年)年初,濠州红巾军领袖郭子兴死了。作为郭子兴的养女婿,28岁的朱元璋来不及悲伤,发现自己所在的小集团面临着被外来户孙德崖等人并吞的危险。为了保存实力,另谋发展,朱元璋想渡江到江南一带打游击。可是这帮子义军陆上打仗还行,面对长江天堑实在是一筹莫展。

此时天赐良机,巢湖水师头领俞廷玉和廖永安向朱元璋表达了合作的愿望。双方一拍即合,朱元璋义军在巢湖水师的配合下渡过长江,攻克太平府,建立了在江南的第一个据点。随即义军进一步攻克集庆(即南京),为日后称雄天下奠定了坚实的基础。换句话说,如果没有巢湖水师,朱元璋的未来走向如何,尚很难预料。廖永忠,则是廖永安的弟弟。在当时的水师头领中年纪最小,胆气和志向却最高。

廖永忠,巢人,楚国公永安弟也。从永安迎太祖于巢湖,年最少。太祖曰:「汝亦欲富贵乎?」永忠曰:“获事明主,扫除寇乱,垂名竹帛,是所愿耳。”太祖嘉焉。—《明史卷一百二十九·列传第十七》

巢湖风光

此后廖永安在征讨张士诚时不幸兵败被俘,一直未被释放,日后竟死于狱中。廖永忠遂“袭兄职”并“总其军”。对于廖家兄弟来说,他们的部队一定程度上始终带有“私兵”的性质。在大明朝的定鼎之战“鄱阳湖水战”中,廖永忠勇猛无比,有“敌惊为神”的超高评价。这一战击毙了朱元璋最大的敌人陈友谅,并将其汉军主力尽数歼灭,廖永忠及其巢湖水师发挥了不可估量的作用。而在“宜将剩勇追穷寇”攻克武昌,迫降陈理,剿灭汉国之后,廖永忠得胜回朝。朱元璋在漆牌上写下“功超群将,智迈雄师”八个大字,派人挂在廖家大门上面。

平定张士诚之后,廖永忠率领水师由海道出发南下,接连逼降浙江方国珍,剿灭福建陈友定,劝降广东何真,剿灭海寇邵宗愚。挂着“廖”字旗的大明海军所向披靡,浙江、福建、两广等地依次平定。班师回京之时,朱元璋让太子朱标率百官在龙江渡口亲迎,一时恩宠无二。洪武三年大封功臣,廖永忠被封为德庆侯,食禄一千五百石。

小明王之死引发的嫌隙在封侯之时,朱元璋表示按廖永忠的功劳,本应该封公爵。但他串联儒生窥伺上意,所以只封侯爵。对此后人纷纷表示廖永忠有啥功劳可以封公爵?他能封侯爵还不是因为淹死了小明王。其实我们只要简单梳理史料就可以知道,作为巢湖水师山头的代表人物,外加立下如此多的功劳,廖永忠能不能封公爵不好说,封个侯爵还是绰绰有余的。

初,韩林儿在滁州,太祖遣永忠迎归应天,至瓜步覆其舟死,帝以咎永忠。及大封功臣,谕诸将曰:“永忠战鄱阳时,忘躯拒敌,可谓奇男子。然使所善儒生窥朕意,徼封爵,故止封侯而不公。”——《明史卷一百二十九·列传第十七》

笔者在以前的文章中分析过,朱元璋在至正二十六年之前,一直是小明王龙凤政权的“忠臣”。因为至正二十三年(公元1363年)二月,小明王被张士诚大将吕珍包围在安丰,无奈之下向彼时的吴国公朱元璋求援。老朱在自身尚且面临陈友谅大军的巨大威胁下,依然亲率大军赶赴安丰救驾,并将小明王安置于滁州暂住。

小明王剧照

至正二十六年年底,陈友谅已灭,张士诚已是瓮中之鳖,方国珍早已奄奄一息,放眼天下,是正式考虑北伐中原,驱逐元廷的时候了。由于滁州在长江以北,所以朱元璋派廖永忠去接小明王来南京,目的显然是为了北伐做准备。即使最终朱元璋仍然会取小明王而代之,按常理来算也应该等到北伐成功,吴王朱元璋人望当世第一,经过皇帝韩林儿三推三让禅位,那才能合理合法地登基。现在小明王突然溺死,天下无人不怀疑出自朱元璋的指使。老朱此前冒险救驾积攒下来的“忠臣”口碑瞬间崩塌不说,还给北伐平添了许多难度。龙凤政权当年多次北伐,在北方各地留下不少革命种子。这些人本来可以为朱元璋所用,但随着小明王的死,很可能会被全部推向对立面。

那么小明王死了,谁得利最多?当然是投靠朱元璋的文人儒生。这帮人一向视元朝为正统,如果朱元璋接受小明王禅位,龙凤政权的合法性必然会被新生的大明朝廷承认,而元朝只能成为伪朝,这是前朝文人们所不能容忍的。所以他们串通廖永忠,暗中害死小明王,断了朱元璋的所有退路。老朱为此不得不和龙凤政权做切割,否认自己曾为其政权效力,被迫承认元朝的正统性。这件事朱元璋会对廖永忠有芥蒂吗?当然会。

矛盾的廖永忠之死廖永忠死于洪武八年(公元1375年)三月二十五日,《实录》中对朱元璋的反应是这样记载的“上赙遗之甚厚,以其子权袭爵。”老战友死了,皇帝什么反应呢?没有。只是出钱资助他的丧礼,同时允许其子廖权袭封德庆侯。

皇帝的态度很暧昧,如果廖永忠是正常死亡,以他的功劳足可以追赐一个公爵。比如洪武四年(公元1371年)去世的广德侯华高,当年巢湖水师的一员,死后追封巢国公,谥武庄。无论是当初的地位还是日后的功劳都远高于广德侯的廖永忠,何至于既无公爵之封,又无谥号之赐呢?

刘伯温剧照

所谓事出反常必有妖,《明史》上说廖永忠是杨宪的党羽。杨宪在去年洪武七年七月出任中书左丞相,未曾想当月即罢相被杀。杨宪之死,是明史中的另一桩谜案。我们只在《明实录》上发现杨宪的好友刘基刘伯温曾在背后捅了他一刀子,至于廖永忠则“以功大得免”。

太史令刘基并发其(即指杨宪)奸状及诸阴事。上大怒,令群臣按问。宪辞伏,遂与炳等皆伏诛。—《明太祖实录五十四》

杨宪死后,回过味来的朱元璋很快让刘伯温致仕退休。但这位“神算子”在老家不安分,不但与民争地,还派长子刘琏到南京恶人先告状。此事最终落到刘伯温的死敌胡惟庸手上,老刘头闹了个灰头土脸。朱元璋在三月初打发刘伯温回老家,三月底廖永忠就死了,四月底老刘头死于家乡。朱元璋是否发现了什么?再联系上文,当年唆使廖永忠淹死小明王的究竟是谁?这个所谓的儒生是否意有所指?如今廖永忠和刘伯温先后死去且既无追封,也无谥号,其中是否可以联系在一起?至于二人究竟是自然死亡还是被另类赐死,其实已经不重要了。

结语:笔者以为结合廖永忠和刘伯温的先后死亡及他们的身后哀荣,朱元璋对他们的处理显然是算旧账而非日后屠杀功臣时的“兔死狗烹”。而且对二人的处理仅仅到本人为止,廖永忠的儿子依然可以袭爵,刘伯温的儿子守孝满了以后也可以出来做官。这比日后同样被认为是非正常死亡的宋国公冯胜和颖国公傅友德的后代要幸运多了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。